难忘夏公

2011-07-11陈清泉

文/陈清泉

陈清泉曾任上海市电影局副局长,上海市文联党组书记等职,出版过散文集《月朗星稀》,中篇纪实文学《电影星空的双子星》,长篇小说《血染和氏璧》等

夏衍同志是上海市文学艺术界联合会的创始人之一,是首届文联党组书记和主席。从1950年7月起到他1954年2月离任,担任文联主要领导近四年。我们可以说,上海文联工作之所以有扎实基础,是夏公在四年中用他的心血铸就的。

我于1989年12月奉调来上海文联担任党组书记,并在文联全体委员会上接受委托主持主席团工作。处于改革开放大潮中的文联,如何在历届党组和主席团取得成就的基础上再上层楼,就成为工作中的重中之重。当时,我们采取了如下措施:一是充分听取各协会广大会员的意见,在汇总以后由党组形成方案,请主席团审核。二是由我与党组副书记乐美勤,党组成员、上海电影家协会副主席兼秘书长刘泉带队,兵分三路,去北方、南方和西部一些省、市文联取经。三是由我专程去北京,向老书记、老主席夏衍同志请教。

1990年的6月20日我抵达北京。当夏公的秘书听我在电话中说明来意之后,立即向夏公作了汇报,很快就回电告诉我,可以在第二天上午去见他老人家,我真的是大喜过望了。

夏公在四部口的新居我已去过一次,当我走进那熟悉的大门时,看到夏公已经在他书房兼卧室的窗口,看样子是在等待我这“客人”的到来了。见此情况,我三步并作两步地进了屋,与夏公伸出来的手紧紧握在一起。

坐定以后,夏公首先对我去上海文联工作表示祝贺,我则向他汇报了我的惶恐与不安的心情。我对夏公说,到文联之前,我曾向市委、向宣传部请求收回成命,讲了好几次,都未能说服他们。因为我深知我的短处,我怕辜负了大家的期望。

年轻时的夏衍

夏公似乎并不完全同意我的话,他说:“各个艺术门类形态不同,但有很多共通的地方,你搞了这么多年电影,是个内行,应该能适应文联工作的。”

我对夏公说:“以前的文联领导,像您、于伶、钟望阳都是德高望重的老艺术家,都可以称之为学富五车,吴宗锡也是位老文化工作者,对评弹的繁荣发展有贡献。而我要接你们的班,这差距太大了。”夏公却没有说话。

我进一步解释说:“一,我文化水平不高,读到初三上学期就辍学了;二,我很早脱离了电影创作部门,搞了多年行政工作,缺少艺术实践;三,我没有什么作品,因而在文艺界没有什么影响;四,我过去与电影界以外的文艺界人士没有交往,缺乏工作的基础。这都是我的短处,所以我至今仍然忐忑不安。”

夏公分明在解我的思想疙瘩,他说:“你读了不少年社会大学,完全可以弥补你的文化水平不高,担任党组书记,处理主席团的工作,主要是为文艺界服务。有很丰富艺术实践的人,写过出色作品的人不一定做得好,像你这样的人不一定做不好。至于过去与文艺界交往少,现在不是有了交往的机会了吗?我相信你可以把短处变为长处的。”

我真心诚意地接受夏公的金玉良言,此前于伶同志也这么说过。于是便趁机问道:“夏公,今后我应该从哪几方面努力呢?”

夏公说,如下几条,一,文艺界的很多人很重情义,你把他们当做朋友,真心实意地去听他们的意见,他们也会认你为朋友,会对你说他们真正的想法;二,文联的工作看似复杂,其实也很简单,最要紧的是做好联络与服务,为他们的创作活动做些推动性、辅助性的工作,促成他们的创作活动取得成果;三,有些老人,年纪大了,经验丰富,尊重他们,多听听他们的意见,像你常常向于伶同志讨教,这就很好。不过年纪大了往往特别主观,他们的经验也许与现实情况不符,你也不必因为他们的身份而违心地接受。

我十分感谢他的这几条,话语很平实,但很管用。如果说后来我在文联工作取得一些成绩的话,夏公对我的点拨是起了作用的。

到了分别的时候了,夏公像前几次那样,又把我送到了房门口,我走到大门时又一次地转身看去,他那带着坚毅神色的消瘦面庞与几个月前他送我时的身影叠加在一起,至今如在眼前,但我未曾想到,这便是我们的永诀。

当我回想与夏公这次谈话的时候,我便自然地想起了与他的另几次见面。

我第一次见到夏公,是1961年的春天。那时,我调进上海天马电影制片厂不久,因为参加了绍剧《孙悟空三打白骨精》摄制组工作,意外地获得了与夏公见面的机会。

在此之前,我知道夏衍同志是位“左翼”文化人,也曾读过他写的剧本。进了天马厂,齐闻韶副厂长在一次与我谈话时,要求我认真地读几本书。在他看来,这些书应该称为电影的ABC,而其中最为重要的一本,就是夏衍的《写电影剧本的几个问题》。我就是从这本书中进一步认识了这位“左翼”电影队伍的组织者、党的电影事业开拓者和新中国电影事业奠基人的。

因此,我渴望能有机会见到这位我十分仰慕的老者,但这种希望距我似乎又十分遥远。

不料,事情的转折竟是那么快速地到来。

一天上午,制片主任陶侃把我叫去,劈口就说:“夏公要来厂审看《三打》(我们都习惯地将此片简称为《三打》),现在还没有打字幕。你对这部片子的唱词与画面的配合最熟悉了。想请你到字幕车间借一部幻灯机,把唱词写在玻璃纸上,在现场放映时,就请你配合画面,操纵幻灯机打出字幕。”

我极其认真地在玻璃纸上写下了全部唱词,为了让夏公看得真切、清楚,确实做到了一“笔”不苟(请允许我借用一丝不苟之意)。并经过反复校对,确认没有错字、漏字;同时,我又反复练习了幻灯的播放技巧,试了又试,直到认为有十分把握为止。我把这个工作看成是为我崇敬的夏公服务,心中有说不出的高兴。

夏公看片的那天,我早早地来到淮海路上海市电影局的放映间,放置好了幻灯机,试了试位置,检查焦距是否对头,便静静地等待着夏公的到来。

时钟刚敲了七点,夏公在齐闻韶、杨小仲、俞仲英(他们二位是联合导演)、陶侃等人陪同下来到放映间,他向陪同看片的摄制组其他主要创作人员点头示意后坐下,场灯熄灭,影片开始放映。极为渴望一见夏公“庐山真面目”的我,却因未能看清夏公的面容而暗自懊恼,但我必须排除这种情绪专注于面前的幻灯机,配合着画面准确地打出字幕,心中又不禁在想,散场时还能见到夏公吗?

场灯再次亮起来时,夏公带头鼓起掌来,他转脸对齐闻韶说:“好戏,好戏!”接着又伸出手去和杨小仲紧紧相握。这时,我看到夏公站起身来问:“这部戏准备报百花奖吗?”齐闻韶则反问:“夏公,你看可以吗?”夏公以非常肯定的语气回答:“当然可以!”

正当我庆幸夏公与他们交谈,使我有机会看清楚我心仪已久的电影界这位高级领导人时,他却走到我的面前说:“幻灯机打得不错。”不知是谁,可能是陶侃介绍说:“他是这部戏的场记——陈清泉。”夏公再次点头向我示意。

毫无思想准备的我,却期期艾艾,不知道说什么好。正当我想词儿的时候,夏公已由众人簇拥着向放映间外走去。后来,我常常因此而自责——为什么那么紧张,紧张得失去了向夏公表示敬意的机会。而夏公的平易近人以及对普通工作人员劳动的尊重,却给我留下了难忘的印象。

第二次见到夏公、聆听他的教诲,已是17年以后了。那时,我在上影厂文学部当编辑,担任着北方编辑组副组长的工作,因为是叶楠撰写的剧本《缘海天涯》的责任编辑,有了当面听取夏公意见的机会。

邓小平与夏衍亲切握手

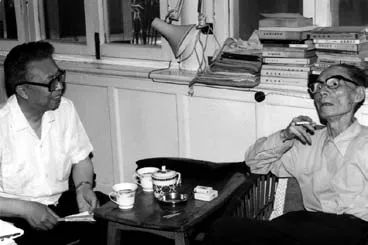

本文作者拜谒夏公汇报上海文联工作听取他的意见(1990年)

过去,夏公曾说过:应该把长期生活在西南边陲——西双版纳的林业科学工作者的动人事迹搬上银幕。这个剧本就是叶楠到那里生活了一段时期后写出来的,因此听夏公的意见,一是为了将剧本改得更好,二是表示剧作者和上影厂对他的号召的回应。但我们听说:经过“文革”的摧残,他的视力严重退化,要将文件放到距双眼寸把远的距离才能看清文字,我们怎么忍心让老人家这样费力地去看剧本呢?于是便想出了一个将剧本口述录音请夏公听的办法。叶楠自告奋勇,用带有浓厚的山东腔的普通话朗读了剧本,不用说,他的朗读是富有情感的。

1978年的7月10日,我与叶楠飞往北京,向文化部电影局汇报来意,并将剧本打印稿送呈局领导后,我们就回招待所等候通知见夏公的时间了。

第二天上午,局办打来电话,说夏公下午三时后在他的寓所接见我们。于是,我们带上了录音机,于三时前赶到南小街竹竿胡同夏公的寓所。

我端详着眼前的这位老人,不由得一阵心酸。十七年前,他虽已历经风雨,但体格与精神都很好,经过十年浩劫,他一只脚被造反派打断,人也瘦了许多,眼睛更是大不如前,怎能不令人内心痛楚。

我与叶楠说明来意后,就准备放录音了。但夏公却说不忙听先谈谈吧,便打开了话匣子。

夏公仰坐在沙发上,转过脸来望着叶楠和我说:“一个常书鸿,一个蔡希陶,都很了不起!常书鸿在敦煌坚守了一辈子,蔡希陶在西双版纳奋斗了一生。他们是我国知识分子中的杰出人物。你们写了蔡希陶,在电影创作中开拓了一个新的领域,很值得发扬。”

说着说着,夏公的语气更为兴奋,他老人家动情了:“蔡希陶在解放前十分艰苦,仍然孜孜不倦地做研究工作。他基本上是个民族主义者,他不大去想政治,更想不到解放后共产党会这么重视他。他的希望是:第一,让他继续搞研究;第二,在山上建一个植物研究所。贺龙同志当时是西南这个大区的负责人,知道有这么一位科学家后就把蔡希陶找了去,让蔡陪他去看热带植物。他们一起走到黑龙潭,爬上一座小山之后,贺龙问蔡希陶:你那个植物所需要多大一块地方?蔡希陶回答说:前面那块地就可以了。贺老总用手中的‘司的克’(手杖)划了一个大圆圈,这一划就是好几个山头,比蔡希陶要的那块地要大出六七倍。蔡希陶喜出望外,高兴极了。”夏公说的这段故事,让我们听得津津有味,我们没有想到他对蔡希陶这么熟悉,我则一字不拉地把老人家的话记到笔记本上。

他接着说道:“解放前,蔡希陶从国外带回来不少种子,所以,我们有些植物品种是他引进来的——那时他常常到国外去。1946年,闻一多被国民党特务杀害后,他不再去国外了。他与闻一多相交多年,感情深厚,这事件对他打击很大,是他的一次跌宕!”夏公停了一下,似乎对这一事件与蔡希陶感同身受,然后他继续告诉我们:“解放以后,他的事业从黑龙潭开始,得到中央的同意和支持,还派了北京植物所一位姓何的同志到他那儿当书记。这位同志十分支持蔡希陶的工作,两人相处得很好。他们真是披荆斩棘,开辟了一个植物园。这一段很精彩,应该在剧本中充分体现。接着,又共同受到‘四人帮’的迫害,事业被迫停顿了下来。‘文革’中,他们被打骂,受到残酷斗争,这一段你们不要回避。全国科学大会召开,他应该听到消息,因为他与郭老(指郭沫若)也是很熟悉的。”

这时,夏公的话锋一转说起贺老总来,他说:“贺龙召见蔡希陶是1952年,蔡见总理的时间要晚一些。现在,写了不少贺龙的戏,贺龙的确是个很有意思的人,单单写一个《曙光》,写他是一位忠诚的战士,那是不够的。他这个人是多方面的,他对科学有兴趣,又是程派京剧的支持者,他不是一个单一的人,性格很丰富。你们这个戏,写写贺龙有好处,但笔墨不要多。我最怕把领导写成天生的完人,像苦行僧那样。包括陈老总,他平易近人,有时又骂人,这是很丰富的。不要把他们写成伪君子。应该这样来写老干部,他们都比较风趣、很幽默,小平同志就喜欢看球、打桥牌,但工作很积极,这是活生生的人。”

接着,夏公又对“文革”这一段要不要写,发表了十分精辟的意见。他说:“这个戏,不写文革怕难以成立。李四光,文革冲击不到他,也就没有矛盾,写不出文革这一段。云南这个事就不同,这其中挫折、矛盾比较多。”

这时,叶楠插话说:“当时,还有与苏联专家的矛盾,我不大想接触。”

夏公则表示:“苏联专家问题倒不是不可以接触。我们与他们有很多争论,如橡胶问题,说北纬多少度就不能搞了,我们没有听(他们的),现在就搞出来了。所以,与苏联专家的矛盾,不是不可以写。”

对于听录音,夏公认为这个办法好,说:“你们考虑得很周到,也是照顾到我的眼睛。”

在告别前,夏公对我们和对他的秘书说:“这个录音,请冯牧、张骏祥、袁文殊几位听听,也可以让丁峤参加听,征求一下大家的意见。”

我们没有想到,到第二天下午就接到他秘书打来电话,说夏公已听过录音,让我们次日去夏公那里。我们应约去了夏府,他老人家从茶几上拿出一张大稿纸来,叶楠接过后便交给了我,这时夏公说,我把意见的大意写了一张纸,供你们参考吧。

我听了这话,又看了手上那份意见书,只见在稿纸的反面密密麻麻地写满了黄豆大的字。可以想见,夏公是如何凑着灯光、极其吃力地、一个字一个字地将意见写下来的。这时,我的内心涌起一阵酸楚,眼眶内也渗出些许泪水,这每一个字都浸透着他对后辈的提携之情呀!

稿纸上的意见十分完整,对剧本如何“去枝蔓,立主干”,如何使结构更为紧密,如何把西双版纳那个典型环境刻划得更细腻生动,如何将戏剧矛盾、性格冲突“挑起来”……都说了他的看法,并且认为剧本经过“小动”即可定稿。他的意见指导性特别强,使我们明确了修改方向。后来,经叶楠修改后,剧本就获得文学部和厂的通过并投入摄制。

这里还要补充一下,我们更没有想到的是,在冯牧找我们谈意见时,夏公竟然也出席了,他没有等冯牧开讲,就首先说:“剧本的格局还可以,是新的徐霞客游记。”我听得出,他在冯牧谈意见之前,先“定了调子”,分明有保护作者与剧本之意。我们曾碰到过这样的情形,一个已成熟的本子,在某位专家“狂轰滥炸”之下,便免不了要折腾一番而难以定稿,以至于伤了作者的锐气。

本文作者(左)与李民权(右)代表一万多上海电影界人士祝贺夏衍90华诞(1989年)

时间又过去了11年,已经是1989年的10月了。这时我在上海市电影局担任副局长的工作,经党委会研究决定,让我带着另一位上任不久的副局长李民权,专程赴京,给已是90高龄的夏公祝寿。

执行这个任务,是我个人莫大的荣幸。行前,我与民权专程拜见了于伶、张骏祥等同志,听听他们对此行的意见。见到于伶后,他不仅向我叙述了与夏公那种亲如兄弟、情似战友、又是工作伙伴所凝聚成的友谊,还要我代表他向夏公祝福。他问我:“你们准备带点什么可以表达大家心意的寿礼呀?”我告诉他:“骏祥同志建议做一只大的蛋糕,夏公喜欢上海的蛋糕。”于伶说:“这个主意不错,他在上海就喜欢吃老大昌的蛋糕。不过,大的蛋糕不好带呀!”我说:“想到一个办法,已经请木工按尺寸做了一块木板,把蛋糕固定在上面,两头再用绳子串起来。我们随身拎着它,碰不到、压不着,当天就可到京,一定能把这生日蛋糕完整地献给夏公。”于伶听后满意地笑了。

10月30日的上午,我们拎着这件特别的、引起了很多人注目的“行李”上了飞机;下午,我们就来到了六部口附近的夏公新居。11年前,夏公刚免除了牢狱之灾,竹竿胡同的房子使人感到仄黯与压抑;而这里的新居,却显得明亮和宽敞,使我感到宽慰。

秘书把我们引到西屋里,夏公从椅子上站了起来,脸上绽开了笑容,笑得很灿烂,并连连说道:“欢迎、欢迎!”

我与民权首先献上了请文化部电影局在京定制的花篮,并且向他老人家介绍了民权,然后又极其慎重地把蛋糕从木板上解下来放置在茶几上。在打开盒盖时,我对他说:“这是特地从上海老大昌定做的,它寄托着上海电影系统全体创作人员和工作人员对您的思念和祝福,它凝聚着一万多上海电影界人士对您的崇敬和爱戴。”他老人家分明被蛋糕上浇出来的几行字吸引住了,一边观着蛋糕,一边连连说:“不敢当、不敢当!”我又接着说:“我和民权代表上海电影界——包括老一辈的艺术家、中年的同志们以及年轻的一代,祝您寿比南山、福如东海!”夏公则连连拱手,说:“谢谢大家,谢谢大家!”

他让我们在椅子上坐下后,我告诉他在来京以前,特地到于伶同志家中,他吩咐我一定要把他的口信带到,于伶同志说:“给夏公祝寿,祝夏公长寿和健康,希望夏公多多保重。”

这时的夏公,想必回忆起与于伶在血雨腥风中合作共事的情景,以及与于伶一起共享胜利喜悦时的满怀豪情。他说:我刚和于伶通了电话,现在又感谢你带这个口信。

接着,我们的话题转向上海电影制片生产的形势,在我汇报了当年创作任务完成的实况后,他又问道:“桑楚他们的《三国演义》怎么样了?”我向他汇报了张骏祥、徐桑楚、孙道临、丁小逖等正在为此而奔走等情况。他说:“这是个大工程,很不容易的。”他对这部巨著的搬上银幕给予了充分的关注。正如夏公所说,这个工程确实“很不容易”。后来,竟因某种干预而不得不“让路”,拍摄计划永远地搁浅了!这不仅仅是上海电影人的遗憾,可能也是夏公的遗憾吧。

谈话进行了一个多小时,我们虽然很想多聆听这位人民电影创始人之一的教诲,但考虑到他年事已高,又有电影局的同志打招呼在先,我们还是站起来向夏公告辞了。不料,这位90岁的老人,竟拄起拐杖、执意要把我们送到书房兼卧室的门外。

当我们到了大门口,再回首望去时,他老人家仍站在那里目送着我们。

多少年来,夏公那充满智慧的眼光,极为和善的面容,伫立在西风中的身影,总是那么清晰地留在我的心坎上,终身难以忘怀。

我曾经对一位友人说过这样的话:“一个人离开我们的时间越长而他的形象却越清晰,这个人就是不朽的。”夏公就是这样的人!