一般均衡视角的旅游产业福利效应研究——基于中国四个世界双遗产旅游地的面板数据分析

2011-07-06刘长生

刘长生

(湖南商学院旅游管理学院,湖南长沙410205)

1 引言

评价不同地区不同产业发展水平的高低最终要看其在多大程度上提高当地居民的社会总体福利水平,而不能单纯地看其总产值或总收入的多少。伴随着中国经济的快速发展,中国旅游业也取得了快速发展,并跻身于世界旅游大国行列:旅游外汇收入从1978年的2.63亿美元增至2009年的397.12亿美元,在世界排名第5位;2009年全国旅游总收入1.02万亿元,旅游总人次达19.02亿人次。中国旅游业的快速发展为各地区旅游产业发展提供了良好的机遇。如世界文化与自然双遗产黄山,2009年实现旅游收入168.15亿元,占GDP的比重高达62.9%,旅游产业快速发展带来的经济效应非常显著。但是,旅游产业快速发展同样带来了社会、经济、文化等方面的负外部效应,如旅游目的地生态环境污染,生活成本(CPI)上升,收入分配悬殊,旅游犯罪活动增加,外部依赖性增加及政治不稳定性加强等。

旅游业给旅游目的地带来的社会经济影响一直是旅游研究的重点。首先为旅游产业发展经济影响的测算,如Wall(1997)利用旅游乘数来测算旅游业的经济效应;Durbarry(2004)利用旅游总收入、就业、外汇、投资等单项指标来测度旅游业对经济发展的贡献;Dwyer(2004)利用 I-O分析,Tang(2009)利用 CGE方法,Frechtling(2010)利用TSAs方法对旅游产业的经济影响进行了较为深入的分析。随着旅游规模日益扩大,旅游产业发展的负外部效应日益明显,严重影响到旅游者旅游效用的产生,可持续旅游发展得到广泛的认同。如Brohman(1996)认为旅游产业发展会增加发展中国家对国外市场的依赖性;Goymen(2000)对土尔其旅游产业发展的外部性研究显示,旅游业发展对赌博、吸毒、卖淫等犯罪活动产生了正向影响;Hawkins(2007)认为大众旅游会给旅游目的地带来环境污染与生活费用上升的成本;Li(2009)分析了澳门旅游业发展对当地物价、收入分配等方面的影响;林璧属等从利益相关者协调的角度来分析如何促进旅游目的地生态环境保护。

综观相关研究可知,在分析旅游产业发展的社会经济影响时,要充分分析既包含直接经济影响,也包含其他外部性影响的旅游目的地社会福利影响。本研究拟利用一般均衡理论,使用面板计量模型,以世界文化与自然双遗产旅游目的地为例,从社会福利视角全面分析旅游产业发展的积极与消极影响。

2 基于一般均衡视角的旅游产业快速发展的福利效应的理论分析

本研究利用经典的开放经济条件的福利经济学模型,将某一旅游目的地置于一般均衡框架下,对旅游产业快速发展的福利效应进行理论分析。这种一般均衡系统充分考虑了旅游产业发展对旅游目的地所带来的各种内在的积极与负面影响,及外在的积极与负面影响。

2.1 基本理论框架

2.1.1 基本假设

假设某一地区旅游产业为其主导产业,其拥有的土地资源与人口资源相对较小,旅游产业总产值占国内生产总值的比重约30%以上,形成以旅游产业为主导的单一产业结构体系。该旅游目的地处于高度开放状态,即产品可以自由流入与流出并仅生产与消费两种商品:旅游服务X1,复合商品(其它所有商品与服务)X2。

2.1.2 生产可能性前沿

生产可能性前沿是指旅游目的地运用其所有生产资源来生产X1与X2时所能生产的最大可能组合的边界。假设该旅游目的地存在如下生产系统:

其中式(1)表示X1与X2的生产函数,L、K表示劳动与资本;式(2)表示劳动与资本在生产X1、X2时的分配方式;式(3)表示社会总产出生产函数。将式(1)、(2)代入式(3),并通过相应的函数转换,求出生产可能性前沿函数(4):

2.1.3 社会效用无差异曲线

旅游目的地社会福利水平的高低可以通过社会效用函数来进行较为直观的展示。假设整个旅游目的地的社会居民消费由两大类型产品构成:一是旅游目的地自己所生产的部分旅游服务产品X1。大部分X1是由该旅游目的地以外的旅游者来消费,相当于旅游目的地X1的“出口”;二是复合商品X2。由于该旅游目的地旅游产业占据主导地位,则仅有少部分X2由该旅游目的地自身生产,其大部分来自旅游目的地以外其它地区,相当于该旅游目的地X2的“进口”。因此,我们假设该旅游目的地存在如下社会效用无差异函数:

2.1.4 旅游目的地的隐性贸易条件与交换的公平性

在开放经济条件下,该旅游目的地不仅为旅游者提供大量X1,而且不断地从该旅游目的地以外的地区“进口”大量X2。那么,旅游目的地与客源地之间就会形成隐性的贸易条件。见式(9),(10):

其中式(9)表示在没有储蓄的假设前提之下,该旅游目的地所有用于消费X1、X2的收入,式(10)中POP为旅游目的地隐性贸易条件,指旅游目的地X1价格与X2价格之比,即旅游目的地单位X1能够换取多少个单位的X2。比率越大,则旅游目的地越处于有利的贸易地位,越有利于提高旅游目的地的社会福利水平。

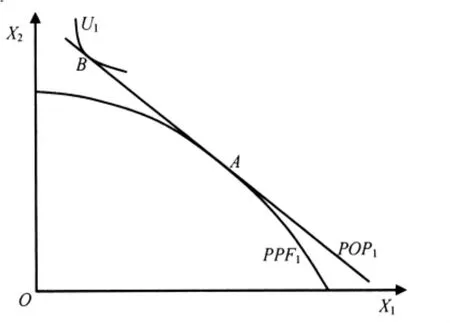

图1 旅游目的地生产可能性前沿与社会效用无差异曲线

2.1.5 一般均衡与社会福利水平的决定

对于旅游目的地来说,旅游产业与其它相关产业的快速发展会提高其总产出水平,但最终要看其能够在何种程度上提高居民的社会福利水平。结合生产可能性前沿与社会效用无差异函数,描绘出旅游目的地的生产可能性前沿与社会效用无差异曲线图(如图1所示),来研究一般均衡情况下社会福利水平的决定。

如图1,旅游目的地生产可能性前沿曲线PPF表示该旅游目的地X1与X2的最大可能生产组合,曲线以外的任何一点表示不可能达到的生产组合点,而曲线以内的任何一点表示生产资源没有达到充分利用的点。社会效用无差异曲线U1表示该旅游目的地在X1与X2可能达到的效用水平。按照效用理论,离原点越远的社会无差异曲线,其所代表的社会效用水平越高。图1显示旅游目的地隐性贸易条件曲线POP同时与PPF1、U1相切,该旅游目的地的生产与消费同时达到一般均衡,即在使该旅游目的产出达到最大可能的前提下,也使整个社会福利水平达到最大化,其中最大可能的生产均衡为A,最大社会效用水平的消费点为B,即该旅游目的地生产更多的X1,但消费较少,更多为满足外来人口的消费,即“出口”X1;反之为,该旅游目的地生产更少的X2,但消费较多,即要更多地从外地“进口”X2以满足本地市场需求。

2.2 旅游产业快速发展的社会福利效应分析

社会福利水平受到多因素影响:首先社会总产出的增加会提高整个社会可供分配产品总量,从而对社会福利产生积极影响;其次社会产品在不同所有者之间的分配方式、不同产业发展水平的高低会影响不同经济个体对社会福利的享受程度,从而影响社会福利总量;另外,社会产品价格水平的提高会减少社会居民真实收入水平,社会生活环境恶化也会对居民的社会福利产生负面影响。因此,本文拟从旅游产业收入、价格、收入分配、产业替代、环境影响等方面分析旅游产业快速发展的社会福利效应。

2.2.1 旅游产业快速发展的社会福利效应分析——积极影响分析

旅游目的旅游产业扩张对社会福利积极影响关系由图2可知,旅游目的地旅游业快速发展最为直接的影响就是旅游业投资、就业、旅游人次、旅游总收入、税收等方面快速增加。旅游业规模迅速膨胀使生产可能性前沿曲线向X1方向扩张,生产均衡点由A点变为D点。在价格水平不变的前提之下,即POP1平移至POP2,消费均衡点由B点升高至C点。X1、X2消费量增加,整个社会效用无差异曲线由U1提高到U2,整个社会福利水平显著增加。

图2 旅游目的地旅游产业扩张对社会福利的积极影响

命题1 旅游产业的快速扩张,在不存在负面外部效应的前提之下,旅游业总收入会增加,从而增加旅游目的地的国内生产总值,并相应地提高旅游目的地的社会福利总水平。

2.2.2 旅游产业快速发展的社会福利效应——负面影响分析

从命题1可知,当旅游产业不存在任何负面外部效应时,旅游业的快速发展肯定会提高社会总福利水平。但如果考虑旅游业的负面外部效应时,这种命题的成立有待深入探讨。

(1)价格效应对社会福利的负面影响

价格效应是指旅游目的地在旅游产业扩张前后,一般物价水平的变化对其社会福利水平所带来的负面影响。随着旅游目的地旅游业的快速扩张,本地生产不能满足大规模的外地投资者与旅游消费者的流入带来的消费品需求扩大,并只能由外地生产来满足时,本地物价水平将高涨。本研究对张家界日常消费品市场的调查发现,其蔬菜、水产品、饮料等食品价格水平要远高于同等经济水平的其它城市,甚至高于省会城市长沙。由于旅游业基础设施、主题公园的大量建设,使得建筑成本与土地价格提高,从而推高房地产等资产投资的价格,又进一步推高旅游目的地本地居民的住房生活成本,影响当地人的社会福利水平。

这种价格效应对旅游目的地的社会福利的负面影响如图3。当存在价格效应时,价格水平不是由POP1平移至POP2,而是以POP2为基础逆时针方向旋转到 POP3,X1更加低廉,X2更加昂贵,生产均衡点D左移至I,即X1的生产一定程度减少,新的消费均等点由C点降至较低的社会效用无差异曲线U3与新的贸易条件曲线POP3相切的E点,由于价格效应的存在,降低了原来的社会福利水平。

图3 旅游目的地旅游产业扩张所产生的“价格效应”对社会福利的负面影响

命题2 旅游产业的快速扩张虽然会提高旅游目的地社会福利水平,但价格效应会在一定程度上降低其社会福利水平。

(2)“荷兰病效应”对社会福利的负面影响

“荷兰病效应”是指由于资源与生产要素的自由流动等相关原因,一个国家或地区某一产业的快速发展会导致其它相关产业出现不断衰落的现象。这不仅会造成该地区产业结构过度单一而产生对外部经济体的过度依赖性,而且会影响该地区产业经济布局与可持续经济发展。由于这种现象最早出现在荷兰,因此称其为“荷兰病效应”。对我国很多旅游目的地而言,大多存在这种现象,如黄山市2009年旅游业总收入占GDP的比重高达62.9%,而工业增加值仅占GDP的29.4%,第一产业发展明显滞后,受旅游业带动作用不大,形成产业过度集中的单一产业结构发展模式。

图4 旅游产业扩张的“荷兰病效应”、“漏出效应”与“收入分配效应”对社会福利的负面影响

从一般均衡角度看“荷兰病效应”对社会福利的负面影响如图4。在旅游产业扩张前,旅游产业与其它产业的总产值分别为OK1和OH1,而旅游产业扩张后,旅游产业的总产值增加为OK2,其它相关产业的总产值减少为OH2,假设旅游产业的快速发展不与其它产业竞争生产资源,并至少保持在以前发展水平之上时,其社会生产可能性前沿曲线应为PPF3,而不是PPF2,那么,该旅游目的地的社会福利水平应为U4,而不是U2,U4与U2之间纵向垂直距离即为该旅游目的地旅游产业快速扩张所产生的“荷兰病效应”对社会福利的负面影响。

命题3 旅游产业的快速扩张虽然会提高旅游目的地社会福利水平,但“荷兰病效应”会在一定程度上降低其社会福利水平。

(3)“漏出效应”与“收入分配效应”对社会福利的负面影响

旅游目的地旅游产业快速发展的“漏出效应”是指旅游产业的资产外部产权、基础设施或运行成本的外在性、旅游消费品外部输入和旅游线路对本地居民的隔离性等方面原因,导致很大一部分旅游收入不能成为旅游目的地当地居民的真实收入,而成为了旅游目的地以外的投资者或相关生产者的收入。通常,外地投资的旅游企业趋向于从旅游目的地以外进口旅游产业所需要的商品或服务,如旅游索道设施、旅游消费品;而且,旅游企业都趋向于雇用外地高技能劳动者与管理团队,以尽可能节约生产成本,满足旅游者对高效、优质旅游服务的需求。外地旅游投资企业大多也会将其全部或部分利润汇回投资者原所在地。Singh(2006)等曾对印尼等国家的主要旅游目的地进行相应研究,发现近80%的旅游收入直接或间接地转化为这种“漏出效应”。

另外,左冰等(2007)、刘长生(2009)的研究成果显示,中国不同旅游目的地旅游产业的快速发展加剧了收入分配的非均衡性。旅游产业是一种高度劳动密集、资源与资本密集型的产业,该产业由于吸纳大量知识与技术含量低的初级劳动者,从而使得大部分旅游收入被少数资本投资者与旅游资源垄断者所获取,大部分当地居民与初级劳动者只能获取少部分土地资源补偿性收入与体力劳动收入,从而造成旅游产业收入分配的过分悬殊。这种过分的收入分配悬殊,不仅严重影响当地居民的消费能力,而且对当地劳资社会关系产生显著的负面影响,进而对整个旅游目的社会福利产生显著的负面影响。

“漏出效应”与“收入分配效应”对旅游目的地的社会福利的负面影响也可以从一般均衡分析中得到清晰反映(见图4)。价格效应使得社会效用无差异曲线由U2下降为U3,由于“漏出效应”与“收入分配效应”的存在,PPF2虽然不会发生移动,但是,旅游目的地当地居民所获得的真实收入下降,POP3曲线下移至POP5,与新的较低的社会效用无差异曲线U5相切于H点,U5与U3之间的垂直距离即为这种“漏出效应”与“收入分配效应”对旅游目的地社会福利的负面影响。

命题4 旅游产业的快速扩张虽然会提高旅游目的地社会福利水平,但“漏出效应”与“收入分配效应”会在一定程度上降低其社会福利水平。

(4)社会与生态环境成本增加对旅游目的地社会福利的负面影响

上述旅游目的地旅游产业快速发展的负面影响主要从经济影响来进行分析,此外,旅游产业快速发展对旅游目的地社会与生态环境的影响也会对其社会福利产生显著的负面影响。随着旅游开发不断深入,大量外地旅游者不断涌入,旅游目的地社会与生态环境内部均衡随之被打破。在新的不均衡之下,旅游目的地居民承受了不同程度的文化掠夺与生态成本,对社会福利产生显著的负面影响,如旅游目的地的传统文化被日益同化、传统生活方式受到外部干扰、生态植被与水资源受到严重破坏、公共交通日益拥挤、噪音与空气污染日益严重、社会犯罪率上升和奢侈品消费的“模仿效应”日益严重等各不同的负面影响对旅游目的地当地居民的社会福利水平产生显著的负面影响。Vong和Mccartney(2005)关于社会与生态环境成本增加对旅游目的地社会福利的负面影响研究发现其影响面较广且大。

图5 旅游目的地旅游业扩张所产生的社会与生态环境成本对社会福利的负面影响

在图5中,由于旅游业发展所带来社会与生态环境成本增加,PPF2虽然在短期内不会发生移动,但是旅游目的地当地居民由于生态环境恶化与社会成本的增加,其所获得的真实收入下降,那么,POP5曲线会下移至POP6,与新的更低的社会效用无差异曲线U6相切于 J点,U6与 U5之间的垂直距离即为旅游产业快速扩张对当地居民所产生的社会成本与生态环境污染成本,从而对旅游目的地社会福利产生负面影响。

命题5 旅游产业的快速扩张虽然会提高旅游目的地社会福利水平,但社会成本与生态环境污染成本的增加会在一定程度上降低其社会福利水平。

图5所示,社会效用无差异曲线U6仍处于旅游产业快速扩张以前的社会效用无差异曲线U1的上方,即这些负面影响的总效果依然小于旅游产业快速扩张所产生的积极影响,从而使得旅游目的地在旅游产业快速发展中总体社会福利水平提高。但如果任凭这些负面影响进一步恶化而不加以管理,那么最终可能会使得旅游目的地的社会福利水平下降,甚至低于该目的地旅游产业快速发展以前的水平,POP5曲线可能会进一步下移至POP7,与更低的社会效用曲线U7相切于M点。

3 实证分析——以中国世界文化与自然双遗产旅游目的地为例

3.1 实证分析样本选择与数据说明

本文选择我国世界文化与自然双遗产旅游目的地:泰山、黄山、峨眉山-乐山大佛、武夷山风景名胜旅游区为样本。各样本数据时间跨度为1994~2009年。选择其作为定量分析样本的主要原因为这四个旅游目的地发展历史较长,旅游产业发展较为成熟,旅游产业占该地区GDP的比重均较大。另外,由于我国旅游经济统计数据的约束,不能获得1994年以前较为详细的各旅游目的地的相关数据,所以,本文采用1994~2009年四个旅游目的地的时间序列数据组成面板数据进行分析,以保证计量分析结果的稳健性。实证分析中使用旅游产业总收入、旅游人次、CPI、就业人数、投资、环境质量等数据来自四个地、市的统计年鉴,《中国旅游统计年鉴》及其各旅游管理门与环境保护部门的统计资料。

3.2 实证计量模型设定

前文基于一般均衡理论视角,以图形解析的方式,从理论上分析了旅游产业快速发展对旅游目的地社会福利所产生的积极与消积影响,得到了旅游业发展与旅游目的地旅游总收入、GDP、CPI、收入分配、相关产业发展、旅游社会成本及生态环境质量等相关变量的内在影响关系。为进一步确认这种影响关系的大小,我们建立如下两类实证计量分析模型。

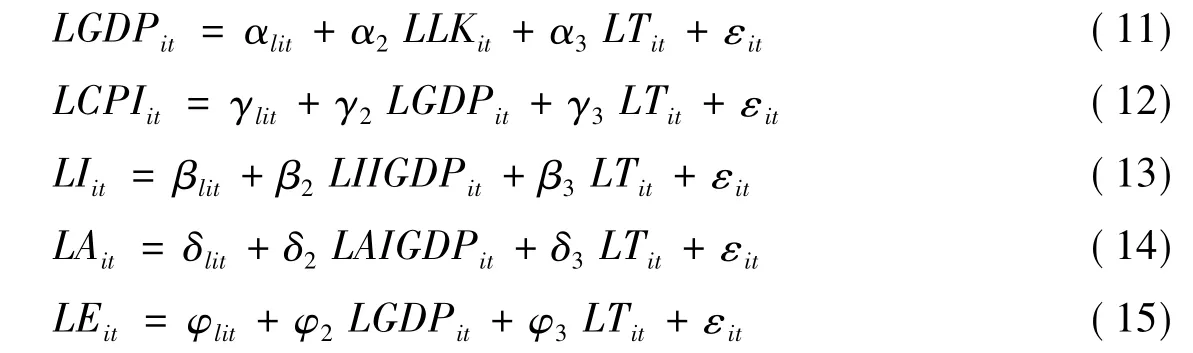

3.2.1 经济影响模型

经济影响模型主要从旅游目的地旅游产业快速扩张对其经济增长、物价、收入分配、相关产业发展的影响角度来建立如下联立方程:

该模型为包含了个体效应、时期效应的面板计量模型。式(11)表示旅游目的地旅游产业快速发展对整体经济增长率的影响,LTit、LGDPit表示不同时期不同旅游目的地的经济增长率、旅游产业总收入的对数,LLKit表示不同时期不同旅游目的地人均固定资产投资,以此变量为控制变量进入回归方程以反映其对经济增长率的影响;(12)式表示旅游目的地旅游产业快速发展对其物价水平的负面影响,LCPIit表示不同时期不同旅游目的地的消费价格指数;式(13)~(14)表示旅游目的地旅游产业快速发展所产生的“荷兰病效应”的消极影响,分别表示旅游产业快速发展对工业、农业发展的负面影响,LIit、LAit分别表示不同时期不同旅游目的地的工业总产值、农业总产值的对数,并分别以工业总投资占全社会固定资产总投资的比重LIIGDPit、农业总投资占全社会固定资产总投资的比重LAIGDPit作为控制变量进入回归方程,以反映其对工业与农业发展的影响;式(15)表示旅游目的地旅游产业快速发展对其收入分配的影响,LEit表示不同时期不同旅游目的地的基尼系数,即当地收入分配差距的恶化程度,并以不同时期不同旅游目的地的经济增长率作为控制变量进入回归方程。

3.2.2 社会与生态环境影响模型

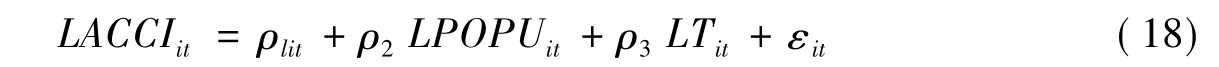

社会与生态环境影响模型主要从旅游目的地旅游产业快速扩张对其社会治安与管理、环境污染、居民身心健康、交通安全的影响角度来建立如下联立方程:

其中式(16)表示不同时期不同旅游目的地的旅游产业快速发展对其生态环境质量的影响,LETit表示生态环境质量的变量,以环境综合质量指数来表示,该指标参考姜勇(2007)的研究方法进行计算。该指标在不同区域全面建设小康社会的评价指标中已经得到了应用。式(17)~(18)表示不同时期不同旅游目的地旅游产业快速发展对其社会环境的影响关系,LCRIMit、LACCIit分别表示不同旅游目的地不同时期的社会犯罪总量、交通事故总量的对数,三个方程中均以其人口总数的对数LPOPUit作为控制变量进入回归方程。

3.3 实证分析结果

利用MATLAB软件估计和统计检验旅游业快速发展旅游目的地社会福利所产生的积极与消积影响的参数值。该模型设定为随机效应模型,使用Swamy GLS估计作为估计方法,随机效应模型的有效性通过Swamy g-统计量进行检验①为了解决变量之间所存的内生性问题,以各个变量的滞后项作为工具变量进入回归方程回归,以下相同,Swamy g-统计量服从x2分布,限于篇幅,参数估计的个体效应、时期效应在表1、表2未列出。。表1为不同旅游目的地旅游业快速发展的福利效应的经济影响模型回归结果,回归系数大部分在5%的显著水平显著,拟合优度都在0.8以上,拟合效果较好,F-统计量也都在5%的显著水平上显著。模型1为旅游业快速发展对旅游目的地经济增长率的影响,LLK、LT的系数分别为0.978与0.476。模型2为旅游产业快速发展对旅游目的地物价水平影响的回归结果,LGDP、LT的系数分别为0.513、0.487。模型3与模型4分别为旅游产业快速发展对工业、农业所产生的“荷兰病效应”的回归结果,模型3中 LIIGDP、LT的系数分别为0.712、-0.132,模型4中 LAIGDP、LT的系数分别为0.317、-0.056,旅游业发展的“荷兰病效应”影响也较大,且对工业的“荷兰病效应”要明显大于对农业的“荷兰病效应”。模型5为旅游产业快速发展对旅游目的地收入分配影响的回归结果,LGDP、LT的系数分别为0.173、0.275,说明旅游产业的快速发展是这些旅游目的地收入分配进一步扩大的主要原因。

表2为旅游目的地旅游产业快速发展对社会与生态环境影响模型的回归结果,回归系数大部分也在5%的显著水平显著,拟合优度都在0.7以上,拟合效果较好,F-统计量在10%的显著水平上显著,能够用来说明不同变量之间所存在的内在关系。模型6为旅游产业快速发展对旅游目的地生态环境质量影响的回归结果,LPOPU、LT的系数分别为-0.818与-0.726,说明旅游产业快速发展对旅游目的地生态环境质量产生较大的负面影响。模型7为旅游产业快速发展对旅游目的地犯罪率影响的回归结果,LPOPU、LT的系数分别为0.908与0.782,说明旅游产业快速发展对旅游目的地社会治安环境产生较大的负面影响。模型8为旅游产业快速发展对旅游目的地交通事故发生率的影响的回归结果,LPOPU、LT的系数分别为0.749与0.696,说明旅游产业快速发展对旅游目的地交通环境产生了较大的负面影响。

表1 旅游产业快速发展福利效应的经济影响的计量回归结果

表2 旅游产业快速发展对社会与生态环境影响的计量回归结果

4 结论及启示

本研究利用一般均衡理论,以图解分析方法对旅游产业快速发展的福利效应进行深入分析,避免了单纯从旅游业总收入、增加值、就业等单一指标来分析旅游业发展的社会经济影响的不足之处。理论研究的主要结论是:旅游业快速发展对GDP增长率有显著的积极影响,从而推动旅游目的地社会福利水平的提升,但对旅游目的地CPI、居民实际收入、工农业等相关产业发展、收入分配、社会治安、生态环境等有显著的负面影响,从而会在一定程度上降低当地居民的社会福利,其最终影响结果取决于这种积极影响与消极影响的“双向均衡”。

本文利用中国四个世界自然与文化双遗产旅游区为对象进行实证检验显示:旅游产业的快速发展为当地经济增长率提高做出了重大贡献,旅游产业发展每增长1%,其经济增长率会增加0.476%,从而极大推动当地居民社会福利地提高。但随着旅游业的飞速发展,其负外部性也正日益凸现:当地物价尤其是CPI上涨过快,旅游业总收入每增长1%,CPI会增加0.487%;收入分配差距日益加剧,旅游业总收入每增长1%,基尼系数会增加0.275%;旅游产业快速发展所产生的“荷兰病效应”日益显著,旅游产业总收入每增长1%反而导致工业与农业增长率分别萎缩0.132%、0.056%;社会治安与生态环境也在一定程度上有所恶化,这又在很大程度上降低了由于旅游业总收入所带来的积极影响。所以,单纯地以旅游产业总收入来衡量旅游产业快速发展对当地居民所产生的福利效应是十分不妥当的。

通过上述结论,我们可以得到如下启示:

第一,要准确定位旅游产业在国民经济发展中的地位。对于我国许多旅游资源比较占优势的地区而言,旅游产业发展对当地经济发展做出了较为重要的贡献,这无疑使其成为了当地政府及相关管理部门工作的重点。但是,旅游产业在国民经济发展中的战略地位的确定应综合权衡其积极与消极影响,不能单凭其直接的经济影响而做出片面决定。

第二,要积极克服旅游消费对当地居民的一般性消费的负面影响。我国许多著名旅游目的地的旅游业快速发展,导致旅游服务及其相关商品消费量与消费价格上涨,并引致当地居民一般性消费价格大幅提高。如海南三亚的房地产价格远高于当地居民的消费水平,甚至直逼北京、上海等一线城市,食品等一般性消费品价格远高于全省平均水平,对当地居民的福利产生了很大的负面影响。其原因除投机性因素影响之外,旅游业快速发展导致当地工业、农业相对落后,工农业生产远不能满足市场需求,只能依赖于外地“进口”,从而提高其内在成本而大大提升了市场价格也是一个重要影响因素。那么,旅游目的地政府及相关管理部门在进行产业布局时应注重不同产业之间的协调发展,这不仅可以协调当地消费需求,还可以大大降低旅游产业快速发展所带来的“荷兰病效应”。

第三,要充分重视旅游产业发展中利益分配的失衡。旅游产业发展虽然为旅游目的地带来十分可观的旅游收入与就业机会,但是,从本文的实证分析及相关学者的研究成果来看,旅游产业发展对旅游目的地收入分配的不均衡起到一定的推动作用。旅游给当地社区带来了就业机会,推动了地方经济发展,但大多当地居民仅获得出卖廉价劳动力的低报酬,并未获得乡土文化旅游资源本身的资产价值,政府和外地开发商成为主要利益获得者。所以,完善旅游产业收入分配的调节机制是各级政府旅游管理工作的中心环节,应该让本应该直接参与利益分配的当地社区居民得到公平对待。

第四,加强旅游目的地社会环境治理是提高社会福利水平与实现旅游业可持续发展的基本保障。随着旅游业的快速发展,大量旅游者涌入区域狭小的旅游目的地将对社会环境产生一定的压力,旅游欺诈、旅游犯罪、交通拥堵等相关社会问题发生的可能性增加,对当地居民的社会生活造成负面影响,并降低旅游目的地的整体形象,如旅游目的地张家界2009年旅游人次达到1900万人次,旅游欺诈等相关社会问题大大增加,直接影响到其整体形象,针对这一现状,张家界市相关管理部门开展“平安满意在张家界”为主题的社会环境综合治理活动,取得了积极的社会反响,提升了张家界的旅游形象,为本地居民提供了一个良好的生活环境。

第五、“发展与环保并举”的思想是指导中国旅游产业和谐发展的指针。从理论与实证分析中显示,旅游产业发展与旅游生态环境保护是辨证统一、相互依赖的有机体。单纯地注重环境保护而不注重开发旅游资源,不具有现实基础;而单纯地注重旅游产业发展而不注重旅游生态环境保护注定是不可持续的发展模式。应在旅游产业发展中不断解决其所孪生的环境污染问题,在有效环境保护的基础上实现更快、更好的发展,才能真正提高我国旅游目的地社会居民的整体福利水平。

[1] Brohman J.New directions in tourism for third world development[J].Annals of Tourism Research,1996,23(1):48-70.

[2] Tang Chun-Hung,Soo Cheong Jang.The tourism-economy causality in the United States:A subindustry level examination[J].Tourism Management,2009,30(2):553-558.

[3] Durbarry R.Tourism and economic growth:the case of Mauritius[J].Tourism Economics,2004,10(4):389-401.

[4] Frechtling.The toursim satellite account:a primer[J].Annals of Tourism Research,2010,37(1):136-153.

[5] Wall G.Scale effects on tourism multipliers.Annals of Tourism Research[J],1997,24(2):446-450.

[6] Goymen K.Tourism and governance in Turkey[J].Annals of Tourism Research,2000,27(2):1025-1048.

[7] Dwyer L,Forsyth P,Spurr R.Evaluating tourism’s economic effects:new and old approaches[J].Tourism Management,2004,25(9):307-317.

[8] Hawkins D.The World Bank’s role in tourism development[J].Annals of Tourism Research,2007,34(2):348-363.

[9] Li Sheng,Yanming Tsui.A general equilibrium approach to tourism and welfare:The case of Macao[J].Habitat International,2009,33(2):419-424.

[10] Singh R D.Import content of tourism:explaining differences among island states[J].Tourism Analysis,2006,11(1):33-44.

[11] Vong C K,Mccartney G.Mapping resident perceptions of gaming impact[J].Journal of Travel Research,2005,44(4):177-187.

[12] 姜勇.江苏省小康社会环境质量综合指数考核与评价体系的建立[J].江苏环境科技,2007(5):57-60.

[13] 林璧属,张希,赵韶芬,等.武夷山封闭式管理对利益相关者的影响研究[J].旅游学刊,2006(7):33-37.

[14] 刘长生.中国旅游业发展的政策路径及其经济影响研究[J].商业经济与管理,2009(6):59-65.

[15] 左冰,李郇,保继刚.旅游国民收入及其初次分配格局研究[J].旅游学刊,2007(1):10-16.