陕北农牧交错带50年来土地沙漠化的自然和人为成因定量分析

2011-06-21齐雁冰常庆瑞刘梦云刘京陈涛

齐雁冰,常庆瑞,刘梦云,刘京,陈涛

(西北农林科技大学资源环境学院,712100,陕西杨凌)

陕北农牧交错带50年来土地沙漠化的自然和人为成因定量分析

齐雁冰,常庆瑞,刘梦云,刘京,陈涛

(西北农林科技大学资源环境学院,712100,陕西杨凌)

荒漠化的发生发展受自然及人为因素的共同作用,为了对自然及人为因素的贡献进行定量化分析,以陕北农牧交错带为研究对象,选择该区1949—2000年7个自然和人为因子,运用主成分分析方法,对土地荒漠化过程中的自然与人为要素作用强度进行量化分析。结果表明:1)陕北农牧交错带自1949年以来气候呈现暖干、冷湿交替过程,而未来气候将逐渐趋于暖干,但平均风速则呈现逐渐降低的趋势;人口和牲畜数量及工业总产值持续增长,人均耕地面积则持续下降,这些对荒漠化防治均是不利因素。2)在陕北农牧交错带荒漠化的发展过程中,自然因素的贡献率为13.06%,人为因素与自然因素综合作用的贡献率为73.51%。3)尽管自然及人为因素50年来的变化促进了荒漠化的发生发展,但自20世纪50年代开始的“三北防护林建设”和“退耕还林(草)工程”对阻止荒漠化的发展起到了关键作用。

沙漠化;自然因素;人为因素;定量分析;陕北农牧交错带

在我国干旱半干旱地区,荒漠化自然发展的现象普遍存在。如河流滩地的自然风蚀、流动沙丘前移、风口植被的自然破坏等,均属于自然成因的荒漠化[1]。自然成因的荒漠化包括:一是全球气候变化异常,尤其是中纬度地区的气候正朝着暖干方向发展,造成大尺度生态背景有利于荒漠化的发生;二是存在一些不利的自然因素,如气候干旱、降水变率大、地表沙物质丰富、地表植被盖度低、土壤疏松易于流动等,尤其是强劲频繁的起沙风为荒漠化的发生提供了强大的动力[2]。但自然生态系统总是存在着一定的自我调节能力,当生态系统受到轻微损伤时,会通过自然修复而保持生态系统的稳定[3]。由于荒漠化在人类历史时期,尤以近百年的发展为快[4],自然条件的变化,主要是气候的波动相对较小,不足以造成环境大的变化;而同期人口压力的急剧增加和经济活动对环境的强烈干扰,是造成大面积生态恶化和荒漠化进一步发生发展的主要原因[5]。目前比较统一的认识是在大的不利环境背景下,由于人口压力持续增长和普遍采用滥垦、滥牧、滥櫵等粗放掠夺式生态经营方式,造成植被破坏,荒漠化迅速发展[6]。

荒漠化处于发展与逆转交替进行的过程中,近年来各国政府及学者对其成因,尤其是荒漠化过程中自然与人为因素的贡献问题给予了充分的注意[6-10]。陕北农牧交错带荒漠化土地是毛乌素沙地的一部分,该区是我国众多荒漠化土地中水热条件较好的地区,属于农业与牧业过渡地带,原本是果香草丰的景观;但由于历史原因,这里农业开发较早,特别是近代人为因素的干扰,天然植被破坏严重,成为我国现代荒漠化最严重的地区之一[10]。新中国成立以来,陕北农牧交错带荒漠化呈现持续扩展的状况,20世纪50年代进行自然综合考察时陕北农牧交错带荒漠化面积约40万hm2,60年代约为60万 hm2[10]。对研究区 1986、1993 和 2003 年遥感影像解译的结果显示[11],这3个时期荒漠化面积分别为90万9 683、92万2 266和95万5 990 hm2。笔者在对近50年(1949—2000年)来的人类经济活动和自然因素演化进行统计描述和指标合成的基础上,定量分析其人类经济活动和自然因素荒漠化之间的关系,其结果能为该区域开展社会经济活动以及制订资源利用政策提供科学依据。

1 研究区概况

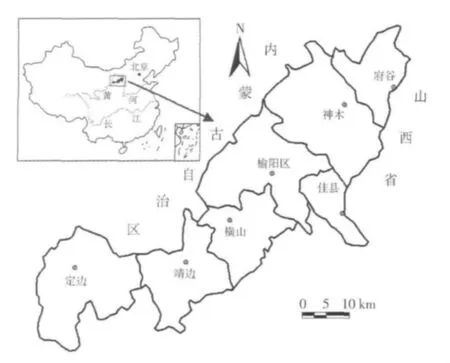

研究区位于 E 107°35'~ 111°29',N 37°35'~39°02',地处陕西省北部,包括榆阳、神木、府谷、横山、靖边、定边和佳县,处于毛乌素沙漠南缘、陕北黄土高原北端(图1)。土地总面积为361.36万hm2。该区属内陆性半干旱气候,多年平均气温7~9℃,无霜期短,降水量300~500 mm,集中在7—9月。地貌为毛乌素风沙区向陕北黄土丘陵区的过渡地区,以风成地貌为主,平均海拔为800~1 800 m。从东南到西北,地貌由黄土梁峁、黄土梁岗过渡到沙漠滩地。横山以东地型走势由西北向东南倾斜,横山以西南高北低,地势起伏平缓,沙丘绵延不断,滩地、海子散布其间;西南部是黄土覆盖的低山丘陵区,地面坡度较大;东北部为以梁为主的黄土丘陵,零星分布着流沙和裸露的基岩,地形破碎,水土流失强烈。植被从东南向西北由森林草原向干草原过渡,土壤主要为黄土和风沙土。研究区土地利用方式在定边、靖边以干旱农业为主,向东北过渡为榆林、佳县、神木、府谷的半农半牧区,是典型的农牧交错带。

2 研究方法

在荒漠化影响因素定量分析中,主成分分析是最被广泛采用的方法[12-14],其突出的优点是可以在关系错综复杂的多变量中找出影响它们的共同因素和特殊因素,从而用若干个数目较少的独立新变量来表达所观测、记录的原始数据,取得良好的降维效果,同时用较少的变量指标分析土壤荒漠化,简化了分析因素,但又能反映尽量多的信息。为了便于与其他区域相比较,本次对陕北农牧交错带土地荒漠化过程中自然与人为因素作用强度的定量分析也采用该方法。

图1 陕北农牧交错带的位置Fig.1 Location of the agro-pastoral transitional zone of northern Shaanxi Province

3 研究指标选取

陕北农牧交错带作为一个复杂的农业生态经济系统,其沙漠化的发生发展受众多因子的影响。荒漠化影响因子指标的选取,虽然尽量考虑全面细致;但因子过多则工作量大且不易处理分析,同时许多因子数据不成系列不易调查获取,且许多因子相关性极好,如人口数量与人口密度、耕地面积与耕地占地比例、牲畜头数与每头牲畜占有草场面积等,可选取其一为代表,因此,按照全面性、易得性和精简性的原则,从土地沙漠化众多影响因子中筛选出牲畜总数、人口数量、耕地面积、工业总产值、年平均气温、年降水量和年平均风速7个影响因子作为分析因子。

选取的7个因子1949—2000年的数据均来自不同年份的榆林市统计年鉴[15],各因子数据均是研究区7个县的平均值。由于1978年以前一些年份的统计资料难以获得,因此1949年到1978年仅统计了8年的数据;但年份之间差异均不超过5年,对于分析结果影响不是很大,1978—2000年则是连续数据。不同年代荒漠化面积主要来自文献[10]和[11]。

4 结果与分析

4.1 自然因素的变化特征

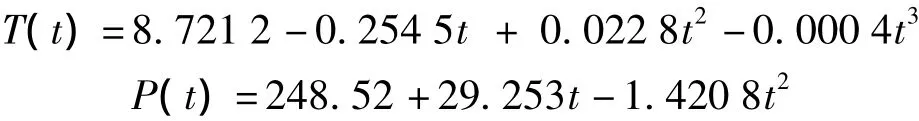

由图2可以看出:1949—2000年,陕北农牧交错带平均气温为8.9℃,但表现出在经历了20世纪70年代后半期和80年代初的低值期后,开始逐渐升高,进入90年代以后升高加快;50年来的多平均降水量为383 mm,其过程则呈抛物线型,从50年代开始逐渐升高,80年代末90年代初达到最高,进入90年代后期则逐渐下降。对温度和降水资料进行多项式拟合分析,得到年均温和年降水量的趋势变化项T(t)和P(t):

式中:t=1,2,…,n(年序号)对应1952 年,1957 年,…,2000年。利用上式计算的未来几年趋势值绘于图2。从实际的水热组合看,20世纪50—70年代为暖温气候,70—90年代为暖湿气候,进入90年代之后呈现出暖干气候,但在60—80年代表现出剧烈变化,大致呈现暖干、冷湿交替出现;因此可以预测,研究区未来气候逐渐趋于暖干,更加有利于荒漠化的发生和发展。

图2 陕北农牧交错带历年平均气温、降雨量及其趋势拟合图Fig.2 Annual temperature and precipitation trends during 1949 to 2000 in the agro-pastoral transitional zone of northern Shaanxi Province

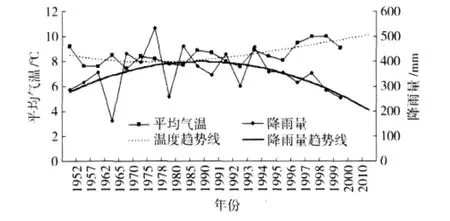

研究区平均风速为2.25 m/s,自新中国成立以来呈现逐渐降低的趋势(图3),对于荒漠化的逆转十分有利,这得益于研究区自20世纪50年代的大规模植被恢复工程,如建设“三北防护林”等,但进入20世纪90年代之后又有所提高,则主要由于研究区自80年代末开始的大规模矿产资源开发对地表植被的破坏[11]。

4.2 人为因素的变化特征

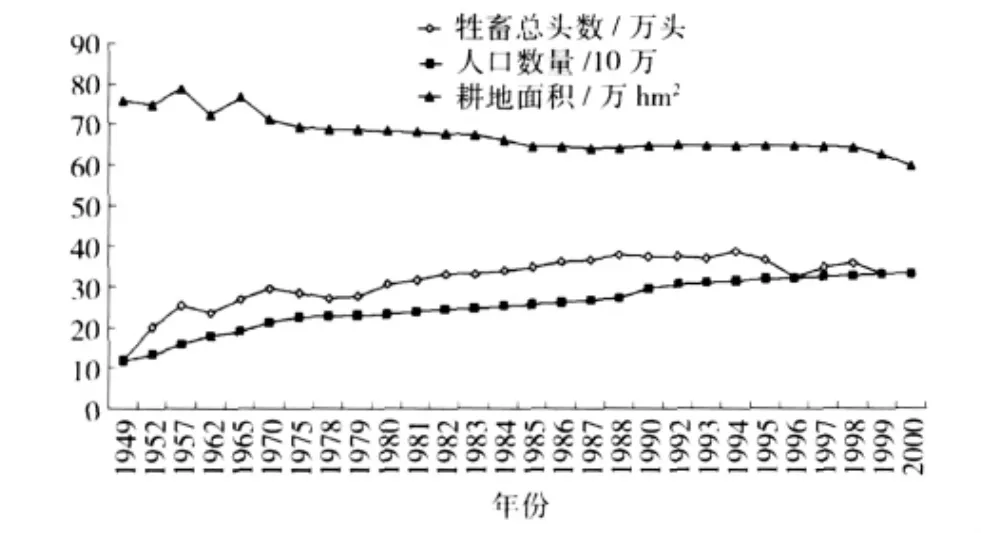

近50年间,陕北农牧交错带的人口总数由68.98万增至212.99万(图4),人口密度从1949年的26.94人/km2提高到2000年的76.10人/km2,已远远超过联合国规定的20人/km2临界值。牲畜数量自新中国成立以来也呈现持续增长状态,较新中国成立初期增加了近2倍。耕地总面积则呈现持续下降状态,2000年较1949年减少了近15万hm2。人口和牲畜数量的增加对区域资源环境造成更大的压力,对荒漠化的治理产生不利的影响。

图3 陕北农牧交错带1949—2000年平均风速变化Fig.3 Wind speed during 1949 to 2000 in the agro-pastoral transitional zone of northern Shaanxi Province

图4 人口、家畜数量和耕地面积变化情况Fig.4 Population,livestock and cultivated land area during 1949 to 2000 in the agro-pastoral transitional zone of northern Shaanxi Province

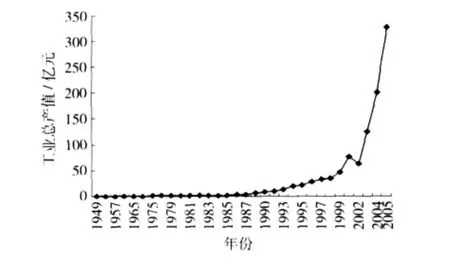

从图5可以明显看出,近50年来,陕北农牧交错带工业总产值迅速增长,从1949年的359万元增至2005年的326.48亿,增长上万倍,特别是进入20世纪90年代以来,地下煤、石油和天然气等矿产资源的开发,工业产值迅速增长,已经成为陕西省名副其实的富裕地区。矿产资源的开发,表面上看只是对矿藏周围土地的破坏,对荒漠化的发生发展没有明显影响,而且相关分析表明,工业产值的增长与荒漠化土地面积的增长并不具有十分明显的相关关系[9];但实际上,煤炭、石油和天然气等矿产资源的开发必然伴随着对环境的破坏和对资源环境压力的加大。煤炭、石油和天然气资源的开发,伴随着耕地和林地资源的占用,煤尘的污染伴随着对环境的污染,从而导致耕地的弃耕及植被的破坏。资源的外运必然导致道路的扩建,伴随着耕地和植被的破坏,植被覆盖度下将。这些资源的开发,必然导致一些轻工业的发展,比如化工、玻璃等等,又会占用大量的耕地。很显然,资源的开发表面上是点源的利用,但实际上伴随其而产生的是面源的利用,从而对荒漠化的发生发展提供有利的条件。

图5 陕北农牧交错带1949—2005年工业总产值变化Fig.5 Industrial output during 1949 to 2005 in the agro-pastoral transitional zone of northern Shaanxi Province

4.3 荒漠化变化与自然和人为因素变化的相关性

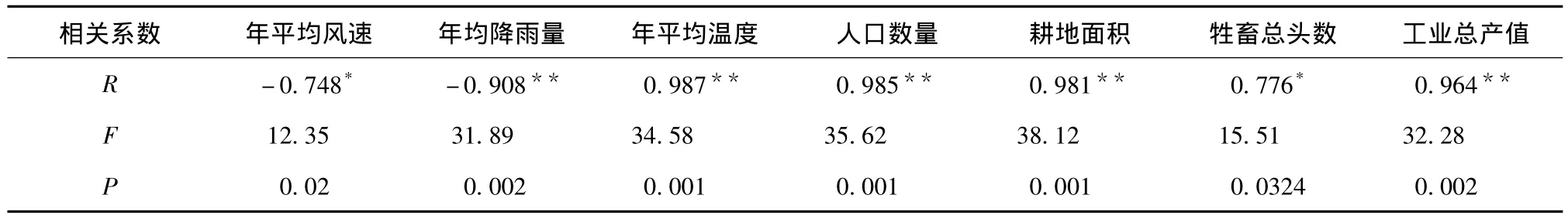

20世纪50年代以来荒漠化面积变化与自然及人为因素变化的相关性表明,自然及人为因素对荒漠化面积变化均具有极显著(年均降雨量、年平均气温、人口数量、耕地面积、工业总产值)或显著(年平均风速、牲畜总头数)影响(表1),表明陕北农牧交错带50年代以来荒漠化发生受自然及人为因素的共同作用。其中年平均风速和年均降雨量与荒漠化面积变化呈负相关,表明年平均风速的降低对荒漠化的发生具有缓解作用,而年降雨量的减少则意味着气候的干旱,利于荒漠化的进一步发展。

表1 陕北农牧交错带50年代以来自然因素与人为因素与荒漠化面积的相关性Tab.1 Correlation of desertified land area and natural and human activity factors in northern Shaanxi Province in the near fifty years

4.4 自然和人为因子的定量分析

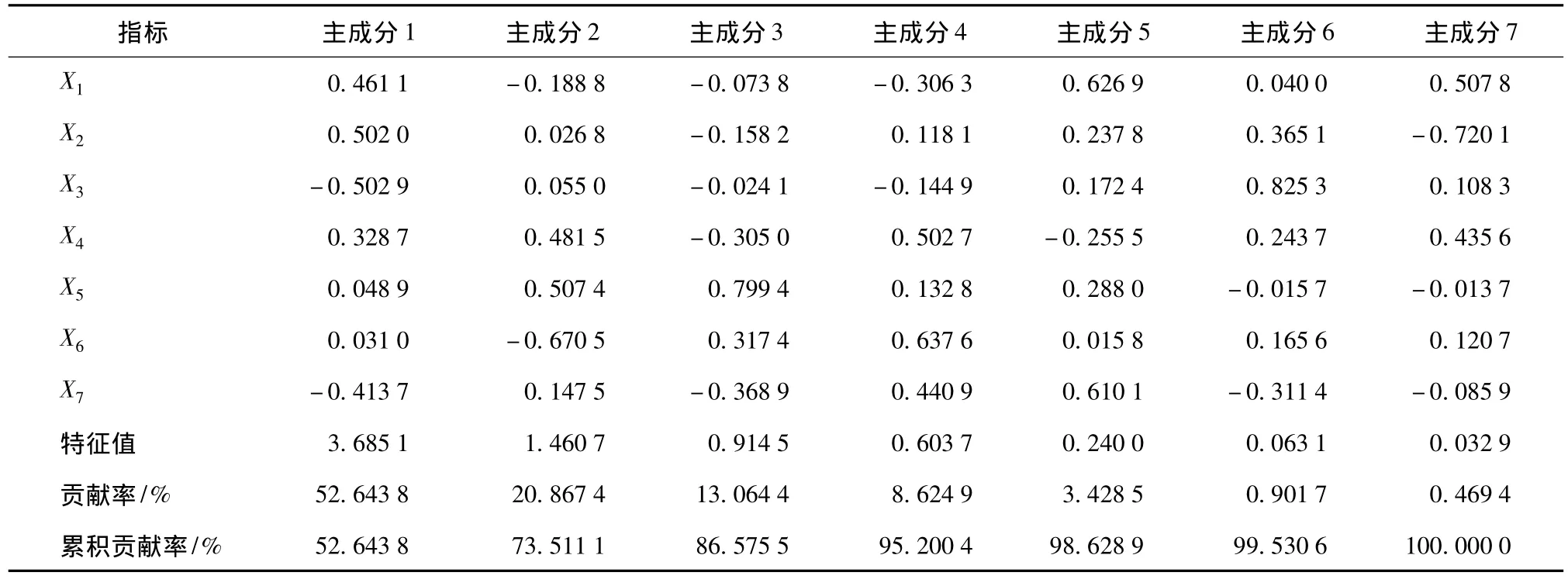

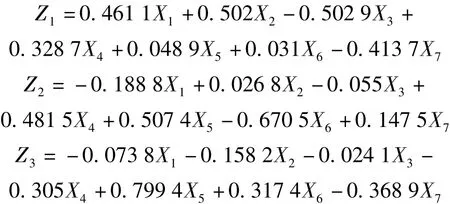

选取1949—2000年的牲畜总头数(X1)、人口(X2)、耕地面积(X3)、工业总产值(X4)、年平均气温(X5)、年均降水量(X6)、年平均风速(X7)进行荒漠化自然与人为因子的定量分析,其中X1~X4代表人为因子,X5~X7代表自然因子,将原始数据标准化之后输入计算机,运行DPS软件,调用主成分分析,得到所选因子的特征根及特征向量、贡献率、累计贡献率、因子负荷量等,结果如表2所示。

表2 特征根及特征向量Tab.2 Eigenvalue and eigenvector

由于前3个主成分累计贡献率为86.58%>85%,故取前3个主成分:

从Z1、Z2、Z3的因子载荷上看,第1主成分Z1主要综合反映了X1(牲畜总头数)、X2(人口数量)、X3(耕地面积)、X7(年平均风速)的变异信息(绝对值在0.4以上)。这些因素既有自然因素又有人为因素,反映荒漠化的发生发展是人为因素与自然因素综合作用的结果;但以人为因素的作用最大,其中人口数量的增加和耕地面积的减少是最主要的原因。第2主成分Z2主要综合反映了X4(工业总产值)、X5(年平均气温)和X6(年降水量)的变异信息(绝对值在0.48以上),同样为自然因素和人为因素的综合作用,但以自然因素的作用为主。第3主成分Z3主要综合反映了X5(年平均气温)的信息,为自然因素。

从主成分因子的信息贡献看,第1~3主成分可解释的总信息量的比例分别为52.64%、20.87%和13.06%,其贡献能力逐渐降低。根据对表2的分析,在陕北农牧交错带荒漠化发展过程中,人为因素与自然因素综合作用的贡献率为73.51%,自然因素作用的贡献率为13.06%。

5 结论与讨论

陕北农牧交错带沙漠化的发生发展受自然及人为因素的共同作用,气候变化表现为干暖化的趋势,人口、牲畜数量的增加及矿产资源开发带动的工业生产迅速发展均对荒漠化的发生发展具有促进作用,自然因素的贡献率为13.06%,人为因素与自然因素综合作用的贡献率为73.51%,而对荒漠化影响较大的因素包括人口数量的增加和耕地面积的减少。

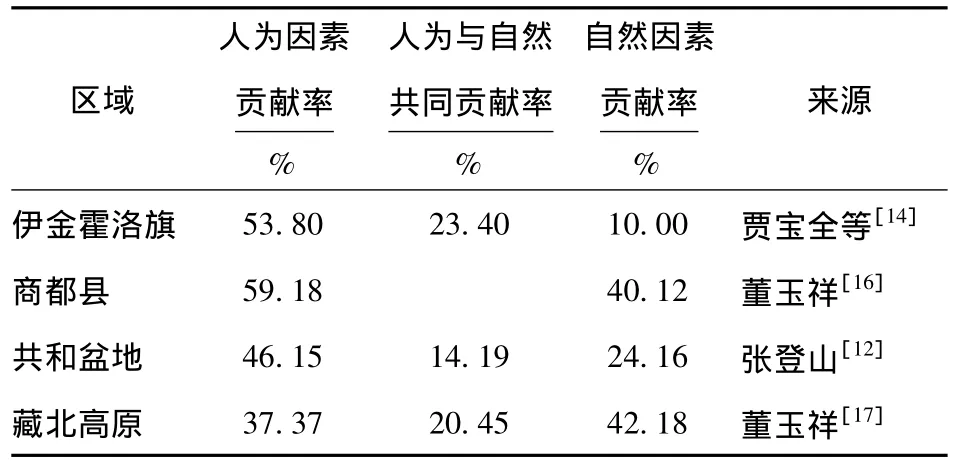

在20世纪70年代之前,部分学者[9]认为荒漠化是自然因素主导下发生发展的,人为因素仅起到一个推动作用,而更多的学者[12-14,16-17]认为现代荒漠化的发生发展是在自然和人为因素共同作用下形成的,其中人为因素的作用则明显高于自然因素。表3示出几个典型区土地荒漠化自然与人为因素作用的贡献率,可以看出,与研究区所得的结果相似,除藏北高原由于人口稀少人为因素贡献率较低之外,其余区域均是人为因素在荒漠化的发生发展中占据主导地位。这是由于这些区域也通常处于农牧业区域,生态本底比较脆弱,人口密度相对较大,人为活动强烈,经济上属于农牧交错地带,农业生产条件的变动比较频繁有关。

表3 几个区域土地荒漠化自然与人为因素的贡献率Tab.3 Contribution of the anthropogenic and natural factors in some regions

我国政府很早就认识到农牧交错带荒漠化的危害,并采取积极主动的防治措施。近些年我国政府在农牧交错带实施了2项防治荒漠化的措施,分别为“三北防护林建设”和“退耕还林(草)工程”,这些人工措施对于荒漠化的发生发展起到了关键的阻止作用。

农牧交错带是现代土地荒漠化最严重的地区,也是生态恢复重建工作开展较早、重点建设的区域。20世纪50年代以来,进行了大规模的以植树种草和飞机撒播为主要措施的“三北防护林建设”,特别是“七·五”开始,国家启动了一系列植树造林、防风治沙工程,取得举世瞩目的成就。植被重建对保护水土资源,防止生态衰退、土地荒漠化扩展发挥了重要作用。据贾科利等[18]在本区的研究,1986—2003年,研究区荒漠化土地向东南方向扩展,但荒漠化总面积减少了206万6 551.2 hm2,其中9万3 750 hm2荒漠化土地得到控制,1万hm2沙地转变成农田,9万4 000 hm2转变成林地,4万hm2转变成草地。

1998年开始,我国开始在西部实施“退耕还林(草)工程”,在研究区大面积不适宜于农业耕种的农田转变为林地或草地,这样可以降低人为耕种对地表的强烈影响,从而更有利于荒漠化土壤的逆转。

[1]王涛,朱震达.我国沙漠化研究的若干问题:1.沙漠化的概念与内涵[J].中国沙漠,2003,22(3):209-214

[2]孙继敏,丁仲礼,刘东生.50万a来沙漠-黄土边界带的环境演变[J].干旱区地理,1995,18(4):1-9

[3]朱震达,王涛.从若干典型地区的研究对近十年来中国土地沙漠化演变趋势的分析[J].地理学报,1990,45(2):430-440

[4]Hanafi A,Jauffret S.Are long-term vegetation dynamics useful in monitoring and assessing desertification processes in the arid steppe,southern Tunisia[J].Journal of Arid Environments,2008,72:557-572

[5]Helldén U.A coupled human-environment model for desertification simulation and impact studies[J].Global and Planetary Change,2008,64:158-168

[6]李志忠,刘金荣,谢晓蓉,等.河西走廊土地荒漠化的人为因素及其防治对策[J].中国水土保持,2005(9):13-14

[7]刘金荣,张芬琴,谢晓蓉.试论河西走廊干旱荒漠化草地生态危机与畜牧业可持续发展[J].干旱地区农业研究,2002,20(3):26-29

[8]李森,李凡,孙武,等.黑河下游额济纳绿洲现代荒漠化过程及其驱动机制[J].地理科学,2001,24(1):61-67

[9]Verstraete M M,Brink A B,Scholes R J,et al.Climate change and desertification:Where do we stand,where should we go[J]?Global and Planetary Change,2008,64:105-110

[10]Wu B,Ci L J.Landscape change and desertification development in the Mu Us Sandland,Northern China[J].Journal of Arid Environments,2002,50:429-444

[11]常庆瑞,贾科利,刘京,等.陕北农牧交错带土地荒漠化动态变化研究[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2005,33(2):74-78

[12]张登山.青海共和盆地土地沙漠化影响因子的定量研究[J].中国沙漠,2000,20(11):59-62

[13]杨世琦,高旺盛,隋鹏,等.共和盆地土地沙漠化因素定量研究[J].生态学报,2005,25(12):3181-3187

[14]贾宝全,兹龙骏,高志刚,等.鄂尔多斯高原土地沙化过程中自然与人为因素的定量分析[J].林业科学,2003,39(6):15-20

[15]榆林市统计局.榆林统计年鉴:1949—2000[M].北京:中国统计出版社,2001

[16]董玉祥.土地沙漠化影响因子的定量分析[J].干旱区地理,1989,6(4):34-42

[17]董玉祥.我国半干旱地区现代沙漠化驱动因素的定量辨识[J].中国沙漠,2001,21(4):412-416

[18]贾科利,常庆瑞.陕北农牧交错带土地沙漠化景观格局动态变化[J].应用生态学报,2007,18(9):2045-2049

Quantitative analysis of natural and anthropogenic effect on sandy desertification in the agro-pastoral transitional zone of northern Shaanxi Province in the near fifty years

Qi Yanbing,Chang Qingrui,Liu Mengyun,Liu Jing,Chen Tao

(College of Resources and Environment,Northwest A&F University,712100,Yangling,Shaanxi,China)

Desertification is a complicated process affecting by variety of natural conditions and human activities.In order to analyze the function of natural and human activity in desertification process,the agro-pastoral transitional zone of northern Shaanxi Province was selected as a case study area.By employing principal component analysis method,the seven factors during 1949 to 2000 were chosen,including temperature,precipitation,wind speed,population quantity,livestock quantity,cultivated land area and industrial gross output,to analyze the intensity of nature and human activity factors quantificationally.The results showed that:1)Predictions call for the climate to become increasingly warmer and drier over the next several decades.The average wind speed decreased during the period.The population,livestock populations and gross industrial output increased significantly from 1949 to 2000,but the per capita cultivated land decreased significantly in the same period;2)In the desertification process,nature factors contributed to 13.6%,and human activity combining with nature factors contributed to 75.31%in the agro-pastoral transitional zone of northern Shaanxi Province;3)Fortunately,local officials have recognized the negative effects of desertification and paid more attention to controlling desertification.Planting shrubs to improve vegetation coverage is the main approach used for desertification control.Two projections have been applied to the agro-pastoral region of northern Shaanxi Province to control desertification:the“Three North Shelterbelt Program”and the“Grain-for-Green Project”.

sandy desertification;nature factor;anthropogenic factor;quantitative analysis;the agropastoral transitional zone of northern Shaanxi Province

2011-03-01

2011-07-23

项目名称:教育部博士点基金“陕北能源化工基地高污染风险区土壤地球化学垒研究”(20090204120036);国家自然科学基金“黄土高原植被恢复对有机碳影响机理及其碳储量估算研究”(30872073)

齐雁冰(1976—),男,副研究员。主要研究方向:资源环境与信息技术。E-mail:ybqi@nwsuaf.edu.cn。

(责任编辑:程 云)