唐圭璋未因拒批《沁园春•雪》遭解聘

2011-06-20吴心海

○吴心海

唐圭璋未因拒批《沁园春•雪》遭解聘

○吴心海

年轻时的唐圭璋

近日,笔者读到《唐圭璋与易君左的周旋》(见杜忠明著《〈沁园春•雪〉传奇》,中央文献出版社2007年版,P237—239),源出南京师范大学中文系教授曹济平发表于《华中科技大学学报(社科版)》2005年第1期的文章《毛泽东〈沁园春•雪〉的发表与唐圭璋遭“中央大学”解聘》(以下简称“曹文”),连忙饶有兴趣地找来“曹文”读了一读。

曹济平在文章中说,年迈体衰的唐圭璋先生1988年准备写遗嘱,指定他为执行人之一,为此唐先生多次和他“谈论了一些鲜为人知的生平往事”,其中就有被“中央大学”解聘的内情。原来,唐圭璋之所以被中央大学解聘,是由于他拒绝了易君左要他以“反对帝王思想”为主题来讨伐毛泽东的《沁园春•雪》的要求。

破绽百出的唐陈问计

“曹文”写道:

有一天,易君左突然到校造访,唐先生感到十分意外,寒暄几句后,他即提出约写一首词,并特别提醒要以“反对帝王思想”为主题,唐先生知道易君左是有政治背景的,不敢怠慢,只得答应回家考虑考虑。送走易君左之后,唐先生觉得这个问题非常棘手,感到进退两难。这时他想起了恩师陈中凡教授……抗战爆发后,唐先生只身随中央军校入川。1939年调入重庆中央大学与陈老在同校任教。陈老知道唐圭璋孤身在外,逢年过节都要把他叫到自己家中相聚,情同亲人。如今遇到了难题,只能求助于恩师了。于是他匆匆忙忙地赶到陈老家中,把易君左前来约稿之事,一股脑儿地向陈老倾诉。陈老一听,双眉紧锁,沉默不语。过了一会儿,陈老非常严肃地说:“此事关系重大,易君左是中央宣传部长张道藩手下的御用文人,他专门向你约稿,肯定是奉命而来,你不能得罪他。但是,毛泽东是中共领导人,你决不能反对他。” 说到这里,陈老稍停了一下,继续说:“依我看,毛泽东返回延安后,他们对‘和词’的兴趣不会维持太久,只要拖延一段时间,此事就会逐渐淡忘。你可以给易君左写信,说明目前教学研究任务繁重,恳请稍待时日就可以了。”于是唐先生遵照陈老的意思写信回复易君左。然而事情并非如此简单。当时重庆《中央日报》等报刊上连篇累牍地发表一些御用文人的“和词”攻击毛词,但都是平庸之作,当局很不满意,并要求扩大征词范围,再找高手填词或写评论文章。时光流转到1946年6月,唐先生在校接到易君左的来信,约他写一篇“中国之词”的文章,要求从词学发展的角度评议毛词的“帝王思想”,实质上是讨伐毛泽东。唐先生拿着信赶到陈老家中。陈老看完信后,很平静地说:“现在情况不同了,我校正忙于准备迁返南京的事宜 ,你在临行前复信推托一下就行了。”

“曹文”紧接着叙述:唐圭璋8月4日给易君左写信表示推托,几天后回到南京,8月下旬看望陈中凡时,陈中凡说“回到南京后就接到了中央大学的聘请”,要唐圭璋去询问中央大学中文系系主任伍叔傥,结果一问,才得知自己因“人员精简”而被解聘了,“知道这是一个遮人耳目的借口”,是一种“非常明显的卑劣的打击报复行径”。

“曹文”最后指出:唐先生为什么被“中大”解聘 ,一直是我心中的“谜”,如今这个“谜”底由唐先生自己解开了。

乍看上去,确实像是揭开了一个尘封了半个世纪之久的“谜”,因为唐圭璋先生生前所写的传记材料,对于1946年被中央大学解雇的经历,仅寥寥数语,或“回宁之后,不久即遭失业”,或“1946年秋,我随中大复员迁回南京,不久即失业”,对其中原因,未做任何解释。

然而,看官倘若仔细品读“曹文”,是否会感觉唐圭璋向陈中凡问计一段表情过于生动,对话过于完整,不像是追忆40多年前的往事,颇似播放了当时的录音录像一般,但可信度则大打折扣。

事实上,这一段唐圭璋先生“晚年才吐露出”的“埋藏内心的隐秘”,并非可信度有多少的问题,而是破绽百出的伪史!

从《陈中凡年谱》(姚柯夫编著,书目文献出版社1989年9月版)里,可以清楚地看到如下记载:从1936年起,48岁的陈中凡就开始在南京金陵女子文理学院任教,1938年时,50岁的他“随金陵女院师生从武昌继续西迁……先由武汉登轮溯江入蜀,次由重庆乘机车赴蓉,寄居于成都华西坝广益学舍”,一直到1945年他57岁,“仍在成都金陵女子文理学院任教”。其中的1941年和1942年,他曾在四川大学教育学院和四川大学师范学院兼课,而这两所学院均在成都。1946年以及以后的情况,年谱则这样指出:

1946年58岁 仍执教于成都金陵女子文理学院。春,在蓉;夏,返宁。

4月16日,学院开始东迁。分“陆海空”三路:十余人乘机飞宁;少部分师生及图书物资留待秋季水运;大部分师生员工乘学院包定之汽车,沿川陕公路返宁。陈中凡携眷属路行,从蓉城出发,经西安、徐州,返回南京。

1947年59岁 仍在金陵女子文理学院主持中文系。

从这里不难看出,起码从1939年后到1946年,陈中凡在成都金陵女子文理学院,唐圭璋在重庆中央大学,两人并非“曹文”所说的“在同校任教”。他们之间相隔300多公里的距离,即便现在有了高速公路,也需要4个小时的车程!抗战期间蜀道之难,可想而知,陈中凡如何“逢年过节”把唐圭璋叫到家中相聚?唐圭璋如何在易君左拜访或来信之后能够“匆匆忙忙”赶到老师家问计?至于抗战胜利后,陈中凡返回南京,仍然执掌金陵女子文理学院中文系,何来收到中央大学的聘请?

至于易君左对唐圭璋的造访,“曹文”中“有一天”的说法过于模糊,根据《易君左与兰州〈和平日报〉》(《甘肃文史资料选辑》 第58辑,2004年2月)一文的回忆,易君左抗战结束后“因奉养老母及家累等原因,出川抵南京而回镇江原寓邸”,其后于1946年5月赴上海任《和平日报》副社长,对唐圭璋的日期不详的造访是否存在,颇值得怀疑。

唐圭璋致易君左信的剖析

虽然“曹文”中的硬伤已经决定了他的“解谜”毫无可信度,但毕竟还有唐圭璋致易君左的一封信存在,不可回避,仍然值得一议。

唐圭璋致易君左的信,最早是张增泰写于1999年10月的《三生有幸识唐老》(见《词学的辉煌 文学文献学家唐圭璋》,南京大学出版社2001年3月版,以下简称“张文”)一文中透露的。他说有“一本《名家书简》真迹影印本,是万象图书出版社民国三十八年二月出版的,收唐老1946年8月4日致易君左函一通”。这封信全文如下:

君左仁兄先生:前在校时曾奉六月六日手书,嘱为《中国之词》(信的手迹原稿中“中国之词”并无书名号,应该不是特指)一文,本拟勉应尊命,奈系务(师范学院国文系归并中文系)及新生考试先后萦心,遂致不获稍安握管,有负雅望,慨歉奚如,今小休此间,如可宽假时日,当及此补过也。匆复,并颂著安。

弟唐圭璋顿首

八月四日

土桥清华中学周光午先生转,月底则返中大。

“张文”表示:

这是一份重要的史料,涉及毛泽东咏雪词发表后报刊上展开的一场斗争。易君左作为国民党图书杂志审查委员会审查专员,时任《时事与政治》杂志社社长,相继写了《沁园春》和《再谱沁园春》,充当“围剿”毛泽东咏雪词的急先锋。唐老作为词学家,当然不会同流合污,参与鸦鸣蝉噪,这就得罪了当局。不久还都复校,回到南京,他竟被解聘失业。

“张文”声称此信“涉及毛泽东咏雪词发表后报刊上展开的一场斗争”,唐圭璋婉言拒绝易君左的约稿,是不愿意“同流合污,参与鸦鸣蝉噪”,但“张文”却没有提出任何事实根据。“张文”中所说唐圭璋写给易君左的信,和上述“曹文”中所说的推托信,是同一来源。“曹文”为了证明此信确实“涉及毛泽东咏雪词发表后报刊上展开的一场斗争”,不遗余力编造出动人的“唐陈问计”的相关情节来,然由于唐陈分属两地两校铁证如山,闹出天大的笑话。

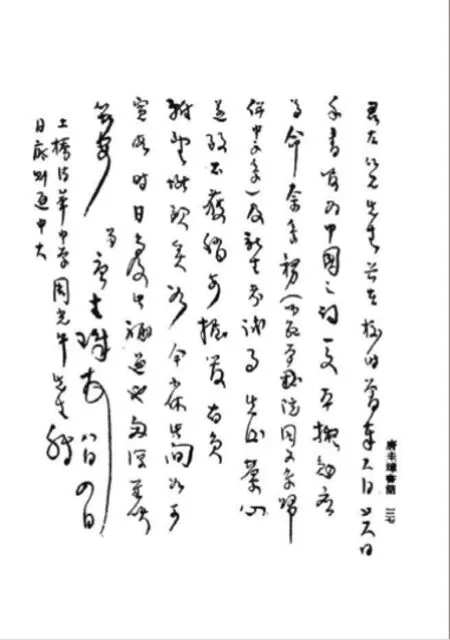

唐圭璋致易君左手迹

认真品读之下,这封唐圭璋写给易君左的信,就是回答对方的约稿,表示因故“不获稍安握管”,不但没有推托,还表示“如可宽假时日,当及此补过也”,何来“曹文”和“张文”所说的微言大义呢?何况围绕《沁园春•雪》发生的争论(起码针对《沁园春•雪》的批评),主要集中在1945年12月1日到1946年1月25日,到1946年6月易君左给唐圭璋写信的时候,政治形势和1945年底相比,已经时过境迁,易君左没有任何理由去炒这种剩饭。而易君左于1946年5月到上海《和平日报》担任副社长并主编副刊,向唐圭璋约稿,也是顺理成章的事情。

唐圭璋在信中说得十分明白:他“先后萦心”的是“系务(师范学院国文系归并中文系)及新生考试”,而导致“不获稍安握管”。“新生考试”,只会忙一段时间,试卷出毕、学生考完、批卷结束,即告终了;而“系务”则是“师范学院国文系归并中文系”,而这种“归并”必然涉及人事调整,需要一个过程。唐圭璋先生1946年在重庆中央大学中文系担任教授,并无行政职务,无疑他是不用去操心别人的去留的,而所“萦心”的只能是“归并”后自己的出路。从唐圭璋1946年8月返回南京后被解聘看,这种“萦心”确实比较漫长,导致“不获稍安握管”完全可以理解。而唐圭璋把这种相当私人化的“萦心”之事告诉易君左,非但看不出来推托之意,反而显示出两人关系之密切!

唐圭璋和易君左之间的交往,或许是因为他们有共同的好友卢前(冀野),唐圭璋和卢前同出于东南大学吴梅门下,和任中敏合称“吴门三杰”。卢前和易君左则是密友,易君左曾作《卢前传》,发表于1936年2月1日《半月》杂志第21期。1951年4月卢前病逝于南京,易君左在香港撰一挽联,被梁羽生收入《名联观止》一书。

两系合并裁员大有人在

唐圭璋先生的女儿唐棣棣和女婿陆德宏,曾在《词学大师唐圭璋——记爸爸的一生》一文中谈到唐圭璋被解聘的事:

曾几何时,另一种厄运,却又悄悄地袭来。中央大学迁回南京后,将文学院的中文系与师范学院的国文系合并,当时国文系的系主任伍叔傥,是国民党政府教育部长朱家骅的连襟,他藉口人多,在两系合并时,将爸爸解聘,这样爸爸就失业了。

笔者觉得,这种说法应该比较符合事实。但不可否认的是,两系合并,“僧多粥少”,是不争的事实 。由此看来,唐圭璋1946年遭中央大学解聘原因,除“僧多粥少”外,也有“两系合并,矛盾很大”或其他人事矛盾存在的可能,和易君左并无关系,无须以杜撰的方式,寻求其中莫须有的政治因素。

事实上,中央大学1946年复员南京后,师范学院国文系和中文系合并一事,影响到的不止唐圭璋一人。比如,语言学家蒋礼鸿就曾在《谈谈我的读书体会和治学途径》一文中叙述道:

抗战胜利后,学校回到南京,我突然被解聘,据说,因为盛静霞(蒋的夫人—笔者注)是汪辟疆先生的得意门生,新上任的系主任和汪教授是对立的派系,所以叫我卷铺盖了。那时我的《商君书锥指》已获前教育部三等奖,顾颉刚教授并不认识我,却说:“此人将来必成大器!”我已有些小名气,但中大中文系却弃我如敝屣。此事在别人,一定要气坏了,在我倒也觉得没有什么了不起。

生前曾任山东大学教授的王仲荦,也有被中央大学解聘的经历。他在《谈谈我的生平和治学经过》中直截了当地表示:“两系合并,矛盾很大。”据他回忆,这种矛盾一直延续到1947年夏,原系主任伍叔傥去职、胡光炜接任,先后被解聘的教授还包括朱东润、吴组缃等当时就颇有名气的人物。

1946年10月5日储安平主编《观察》第6期曾发表引题为“学府权势•炙手可热”的《中大“解聘”教授别记》一文,谈到“解聘的原因各有不同”,指出“杨晦、陈白尘、吴组缃三人之被解聘,据说与他们平时同情‘民主运动’有关……其他教授之被解聘,校方之理由为‘紧缩名额’”。不过,该文重点引用了当年9月10日重庆《世界日报》对解聘教授的一段评论:

……修复京校和包办复员都成了利益集团的活动中心,利益集团既然把握了利益,于是权势炙手可热,在南京展开大规模的伐异工作,凡是非本校毕业的客人,就算是有20年的在校历史,就算吃了8年抗战的艰苦,都在被刷之列,而且就算是本校毕业,也要看那一年那一段那一系和与“客人”之间是否有好感,如果有触这些“学府大爷”之忌的,也是一样刷光了事。

该文称,“这段文字可为中大解聘教授事下一注脚”,并进一步指出:“吴氏(吴有训——笔者注)今日虽为中大校长,所处地位则颇为困难。校内一切行政,悉由五人会议决定(此五人即包括总务长、教务长、训导长、秘书长,及某教授),吴氏无力过问。吴氏所决定者,苟五人会议不表赞同,吴氏亦莫可如何……”

朱东润本属于伍叔傥任系主任的师范学院国文系,他在《朱东润自传》(人民文学出版社2009年1月版)中对于中央大学中文系和师范学院国文系合并前后的矛盾及自己被解聘的原因有十分详尽的叙述:

对于伍叔傥的下台,并不感到意外,但是相处五年究竟不能没有一些惜别的感情,因此,大家置酒话别,在旧社会这原是人之常情。伍叔傥的那几位得意门生,在树倒猢狲散的时候,看到这是最后一次机会,连忙走到胡教授那里告密,不但参加话别的人有了记录,而且每个人说话的神态都被作了缜密的汇报。没有作过大学教师的人,对这项工作可能有各式各样的幻想。我是在这一群人当中经历过一番的,他们虽然形形色色,其实不是一个特殊的阶级,他们正反映着他们所处的社会。他们不可能特别坏,也不可能特别好。总之这个社会各式各样的人物,从最好的以至最坏的,形形色色,应有尽有。我们有了这样的思想准备,那就什么也不觉得意外了。

胡教授得到这个报告以后,立即对于参加话别的教师,除了告密者以外,全部解聘。这一年中大解聘的教师一共一十二名,在南京和上海的报纸上都有惊人的记载。(P325)

由此可见,教育界“一朝天子一朝臣”之类的“潜规则”说不清道不明,过去存在,现在存在,未来也难以避免。“曹文”和“张文”为了证明唐圭璋的坚持气节,不惜“拔高”,其实是适得其反;而往一个无辜者身上泼脏水,显失厚道。而“为人厚道诚朴”的“忠厚长者”唐圭璋,若在天有灵,绝对不会因自己被抬高而他人被无辜中伤而感到高兴。

(本文编辑 谢宁)