多功能观演厅堂舞台声支持设计思路

2011-06-13毛伟王觅陈志刚

毛伟,王觅,陈志刚

(1机械工业第三设计研究院建筑技术研究所 重庆 400039 2浙江大学建筑技术研究所 杭州 310058)

引言

舞台常被视作“声源”,其声学特点直接影响表演者的自我听闻、相互听闻及舞台表现。良好的舞台声环境有助于表演者及时调整音量、音色、节奏等,准确传达表演信息;同时,亦有助于形成“合奏效应”,即舞台发出的声能融为一体。反之,则易误导表演者,造成表演失当及观众席声音失真、变形等。舞台声支持是舞台声环境的重要评价因子。舞台返听是提供舞台声支持的重要手段。针对当前国内自然声与扩声混合式舞台现状,研究如何综合建声与电声手段营造良好的舞台声环境具有重要的现实意义。

1 舞台声场的构成

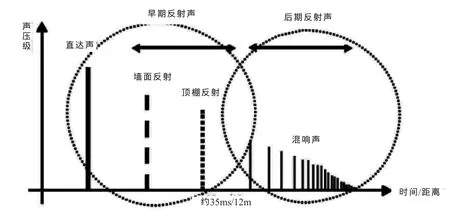

舞台声场主要由直达声、早期反射声和后期反射声(混响声)三部分构成,如图1所示。三部分的能量构成与演员的主观感受密切相关。其中,直达声包括未经反射的声源声能和极早的地板反射声[2],其声级和延时对乐手至为重要。声级强,有助于相互听闻;延时过长即有负面影响,如交响乐演奏时,直达声延时不宜超过20ms[3]。早期反射声能为乐手提供声支持及加强其对声能的感觉。混响声是较晚到达的反射声,通常包括两部分:来自舞台各界面的高阶次反射声;从观众厅返回的声能。若混响声声能适当,不仅不会干扰演员,且有助于声音的艺术表现,能使之感受到厅堂的响应[4]。

图1 舞台脉冲与各部分反射声示意简图[1]

舞台声场的脉冲响应示例如图2所示,从中即可直观看出舞台早期反射声的显著影响。据此,本文将着重论述早期反射声重要性及其舞台支持度和返听延时优选值、返听系统设置要点及观众厅与舞台混响时间基本要求。

图2 舞台声场的脉冲响应示例[5]

2 舞台声支持的重要性

对早期反射声及其支持度(声支持)的重要性已有较多研究。Nakamura[6](1992)通过问卷调查,指出:混响感和早期反射声为乐手所重视;几乎所有访日的外国乐团都倾向有丰富早期反射声的舞台;日本本地乐团则偏好丰富、高质的混响声,较少关注演员之间的相互听闻。Gade[7](1989)也发现:乐团于熟悉的厅堂中演出时更关注声支持。Marshall[8](1978)最早研究早期反射声的声级、延时、频率特性及分布对“整体感”的影响。 Nakayama(1984、1988)[9][10]研究了单个反射声的最佳延时和方向。Gade[11][7](1989)分别就独奏和合奏展开实验,提出以ST1、ST2、STlate、EDT和EDTF(中频与高频的EDT之比)等舞台评价参量。 后来,Gade[12](1992)又将ST1更名为STearly,以更好地描述乐手的相互听闻。Beranek[13]对世界26个著名音乐厅进行了现场测量,得出其ST1均值为-13.4dB,与推荐值 (-12±1dB)吻合较好。Barron[14](2005)也提到ST1实测值与乐手对声环境演奏难 易 的 评 价 相 符 。 Kanako Ueno、Hideki Tachibana等人[15](2005)加强了实验中乐手与环境的互动,研究其自我听闻和相互听闻。Luxembourg[16](2008)等人研究了极早期反射声的重要性,提出了“舞台横向支持度”(transversely support over the stage), 并用LQ7-40参量表征。 随后, Luxembourg[17][19](2009)(2010)等人又通过问卷调查和现场主观实验等方式对LQ7-40参量的有效性进行了检验,且将其值用倍频程500Hz和1000Hz的均值表示Marshall[20](1985)曾在消声室中用若干扬声器模拟自然声之早期反射声和混响声,通过改变相应延时及声级模拟舞台大小。Noson等[21](2000)坚持了早期反射声对歌手的重要性。综上,是对乐手和歌手的主观感受的定性探讨及其对应客观参量的定量研究。由此,舞台声支持对表演者自我听闻和相互听闻至关重要。

当前,国内一些报告厅舞台使用后评价不好(“感觉声学效果很差”),很大程度上缘于其舞台声支持不足或未作考虑。具体表现为:表演者听不到自己的声音或觉其声音很小。“一场报告下来,感觉很累”。这种不良声学效果已严重影响正常使用,亟待改进。通过前文文献检索、与使用者沟通及现场实地考察,可以初步确定问题之症结,具体为:报告人位置处缺乏声支持;报告厅观众厅及舞台部分混响时间不合理,语言清晰度较差。

就多功能观演厅堂舞台声学设计而言,可重点考虑两方面:一是确保合理的舞台声支持度和返听延时要求;二是设计与多功能观演厅堂功能相匹配的混响时间及其频率特性 (舞台和观众厅混响时间设计值宜一致)。除此,舞台声学设计还需关注(本文不专述):舞台空间吸声、发射材料(做法)的设计及布置方式;观众厅良好的声环境要求,避免声缺陷对观众和演员的影响等。

3 舞台声支持优选值检验[22]

就舞台声支持度及返听延时的优选值问题,文献[22]分别于浙江大学半消声室和浙江大学小剧场内开展了主观实验,意在:检验歌手独唱时,客观参量ST1与其主观感受是否相符,如相符,寻求ST1值的优选区间;检验歌手独唱时,返听时延对其主观感受的影响,寻求优选时延范围。实验设计如图3所示。

图3 实验设计示意图[22]

实验时,被试的声音经话筒拾取后,由调音台处理后再至返听音箱返回。继而,请被试对返回声能做主观评价。测量时,其他条件不变,由音箱代替被试发声,测量ST1值。实际舞台上装设返听系统后调试时,也可用该方法(须注意话筒离声源音箱的距离宜为表演者正常使用话筒时嘴唇至话筒的距离)。

该研究的主要结论有:(1)用ST1值和返听延时衡量声乐条件下歌手的主观感受同样有效,且ST1值取63~8KHz倍频段的平均值更合理;(2)仅考虑单个反射声的情形(即单个返听声能),于半消声室进行主观实验,得出:ST1值的优选区间为[-10,-9]dB,可适当扩大至[-10,-8]dB(-9±1dB),返听延时的优选区间为 [16,31]ms;(3)ST1值仍可表征实际舞台上歌手的主观感受;(4)较半消声室,无论早期反射声级如何变化,被试明显偏好有混响的舞台环境。

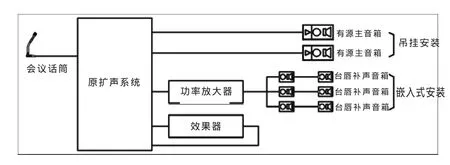

通常,提供舞台声支持的建筑措施有:设置舞台发射罩、定向反射板等。舞台返听也是提供舞台声支持的重要手段,但在实际工程中往往被忽视。文献[22]就返听系统的定量化调试提供了依据。不管实际厅堂舞台如何变化,其ST1值的优选区间与人的主观感受的对应性不会有明显差异。鉴于此,宜在舞台设置相关系统(图4所示为临海建设大楼报告厅音质改造工程舞台返听系统设置图[22])且遵循上述调节依据。

图4 舞台音响系统图[22]

此外,尚需注意舞台返听的若干调音技巧。返听音箱应根据演出场合、舞台面积确定其功率、数量、指向性等特性,且注意与乐手、传声器的相对位置、角度及系统的还原性等。一般返听放大器的功率不得低于主放大器总功率的20%~30%[23]。返听扬声器最好选用专门的平卧式,其扬声器正射主轴与水平面一般为45度夹角,通过合理调整摆位,可以很大程度上降低地面反射声进人传声器的机会[23]。

4 混响时间设计

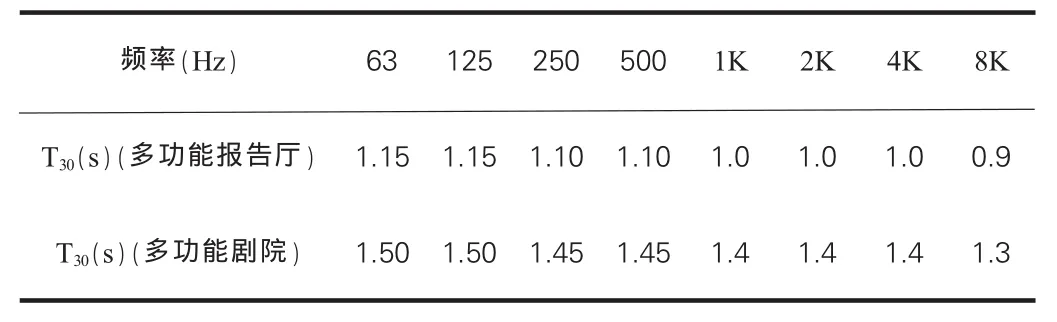

混响时间是确保语言清晰度的重要参量,也是与人耳主观感受相关性最高的参量之一。语言清晰度差的舞台声环境,会为其支持度设计带来很大干扰。多功能观演厅堂的混响时间宜结合其功能定位及规模设计,其舞台和观众厅的混响时间设计值应一致。通常,以语言声为主兼顾小规模音乐演出、放映需求的中小型报告厅,观众厅和舞台的中频混响时间设计值宜为1.0s左右。以歌舞演出为主兼顾会议、放映要求的多功能剧院,舞台观众厅和舞台的中频混响时间宜为1.4s左右。具体设计建议值及频率特性详见表1。

表1 多功能厅混响时间设计建议值

如此,一则可提高传声系统的传声增益;再另外,多功能厅堂语言清晰度满足要求的同时,又兼具一定的音质丰满度要求。此外,其他的建筑声学设计要求须同步满足:为观众厅前区争取早期反射声;争取和控制侧向反射声;避免回声、颤动回声、声聚焦、长延时反射声等声缺陷;背景噪声级处于合理范围内。

建筑声学改造是一个系统工程,具体设计时应全面结合、引导装修效果。声学设计更多地是一种“幕后”手段,其痕迹不宜太重。

5 结语

随着人们对建筑空间声品质要求的提升、建筑声学理论的进步及其相关装修材料、做法的跟进,观演建筑的舞台声环境将逐步受重视。本文意在强调早期反射声对表演者自我听闻和相互听闻的重要性,以及ST1和返听延时表征实际舞台返听支持度的有效性,并列举了ST1和返听延时的优选区间及调试方法,较为详尽介绍了一种改善舞台声支持的设计思路——兼顾舞台返听和舞台混响时间设计。需进一步设计早期反射声序列及频率特性时,也可结合舞台定向声反射板等建筑措施。

另外,观演厅堂音质改造或许将占据今后建筑声学实践市场的主要版块。电声与建声结合也必将成为舞台声学设计的重要手段。如何在兼顾装修效果和改造成本的前提下,小幅改造即获得舞台声学达到大幅改善,是专业工作者应该努力的重要方向。愿本文能对相关研究或工程实践提供些许参考。

[1]HALMRAST T.Orchestral timbre:comb-Filter coloration from reflections [J].Journal of Sound and Vibration,2000,232(1):53-69.

[2]DAMMERUD J J.Stage acoustics——Literature review[EB/OL].www.akutek.Info/Papers/JJD_stage_acoustics.pdf.

[3]GADE A C.Musicians’room acoustic conditions in concert hallsⅠ:Methods and laboratory experiments.[J].Acustica,1989,69:193.

[4]KANAKO UENO,HIDEKI TACHIBANA.Experimental study on the evaluation of stage acoustics by musicians using a 6-channel sound simulation system[J].Acoustical Science and Technology,2003,24(3):130-138.

[5]NAYLOR G M.Modulation transfer and ensemble music performance[J].Acustica,1988,65:127.

[6]BERANEK.Concert hall acoustics—1992[J].Journal of Acoustical Society of America,1992,92(1):30-39.

[7]GADE A C.Investigations of musicians'room acoustic conditions in concert halls.Part II:Field experiments and synthesis of results[J].Acustica,1989,69:193-203.

[8]MARSHALL A H,GOTTLOB D,ALRUTZ H.Acousti cal conditions preferred for ensemble[J].Journal of the Acoustical Society of America,1978,64(5):1437-1442.

[9]NAKAYAMA I.Preferred delay of a single reflection for performers[J].Acustica,1984,54:217-221.

[10]NAKAYAMA I,UEHATA T.Preferred direction of a single reflection for a performer[J].Acustica,1988,65:205-208.

[11]GADE A C.Investigations of musicians’room acoustic conditions in concert hallsⅠ:Methods and laboratory experiments[J].Acustica,1989,69:193.

[12]GADE A C.Practical aspects of room acoustic measurements on orchestra platform[C].Proceedings of the 14th ICA.Beijing:1992:Paper F3-5.

[13]Beranek.王季卿,戴根华,等,译.音乐厅和歌剧院[M].上海:同济大学出版社,2002,5.

[14]JIN YONG JEON,MICHAEL BARRON.Evaluation of stage acoustics in Seoul Arts Center Concert Hall by measuring stage support[J].Journal of the Acoustical Society of America,2005,117(1):232-239.

[15]KANAKO UENO,HIDEKI TACHIBANA.Cognitive modeling of musician’s perception in concert halls[J].Acoustical Science and Technology,2005,26(2):156-161.

[16]BRAAK E W M v.d.,LUXEMBURG L C J Van.New(Stage)Parameter for Conduct’s acoustics.proceeding of Acoustics’08,Paris,France:2145-2150.

[17]BRAAK E W M v.d.,HAK C C J M, LUXEMBURG L C J Van.New(stage)parameter for conductor’s acoustics?-part 2:further investigation on LQ7-40[Z].proceeding of inter·noise 2009 Ottawa,Canada.

[18]LUXEMBURG L C J Van,HAK C C J M,HEIJNEN P H,et al.Stage acoustics:experiments on 7 stages of concert halls in the Netherlands[Z].proceeding of inter·noise 2009 Ottawa,Canada.

[19]LUXEMBURG L C J Van,WENMAEKERS R H C,HAK C C J M,et al.Stage acoustics:further development of parameter LQ7-40[Z].proceeding of inter·noise 2010 Ottawa,Canada:1-8.

[20]MARSHALL A H,MEYER J.The directivity and auditory impressions of singers[J].Acustica,1985,58:130-140.

[21]NOSON D,SATO S,SAKAI H,ANDO Y.Singer responses to sound fields with a simulated reflection[J].Journal of Sound and Vibration,2000,232(1):39-51.

[22]毛伟.声乐条件下舞台返听支持度优选值检验[D].浙江大学硕士学位论文,2011.

[23]张爱国.歌舞厅返听系统的调音技巧 [J].音响技术,(2004)2,15-16.