历史长河中的羌族建筑

2011-06-13万婧张友威李波

万婧,张友威,李波

(机械工业第三设计研究院 重庆 400039)

羌族是一个具有悠久历史、深厚文化底蕴的民族。自然,羌族建筑在历史长河的洗礼下,也凸显出其独特建筑特性。

1 抗震性

羌族居住的“两江(岷江、湔江)七河(黑水河、杂谷脑河以及北川羌族自治县的白草河、青片河、都坝河、苏宝河、平通河)”流域,地处青藏高原东南缘、中国南北地震带中断,是四川省内著名的地震多发地区。境内分布着龙门山北东向构造带(含平武—汶川断裂带,北川—中滩铺断裂带,茂县—汶川断裂带)、较场弧形构造带、松潘虎牙构造带等。具有构造复杂,断裂发育充分,新构造活动强烈等特点,因此羌人在建造房屋过程中又不得不考虑房屋的坚固性,以防止地震及各种自然灾害给房屋造成直接的损坏。

在“5.12”地震中,阿坝藏族羌族自治州的羌区房屋损毁比较严重,其主要原因,一方面因为地震本身的破坏力超过了以前任何一次地震,其次因为大部分羌式房屋已经比较陈旧。原来的石头房子,石与石之间的泥土风化从而逐渐减少,致使粘性降低,当然经不起大地震的剧烈摇晃。

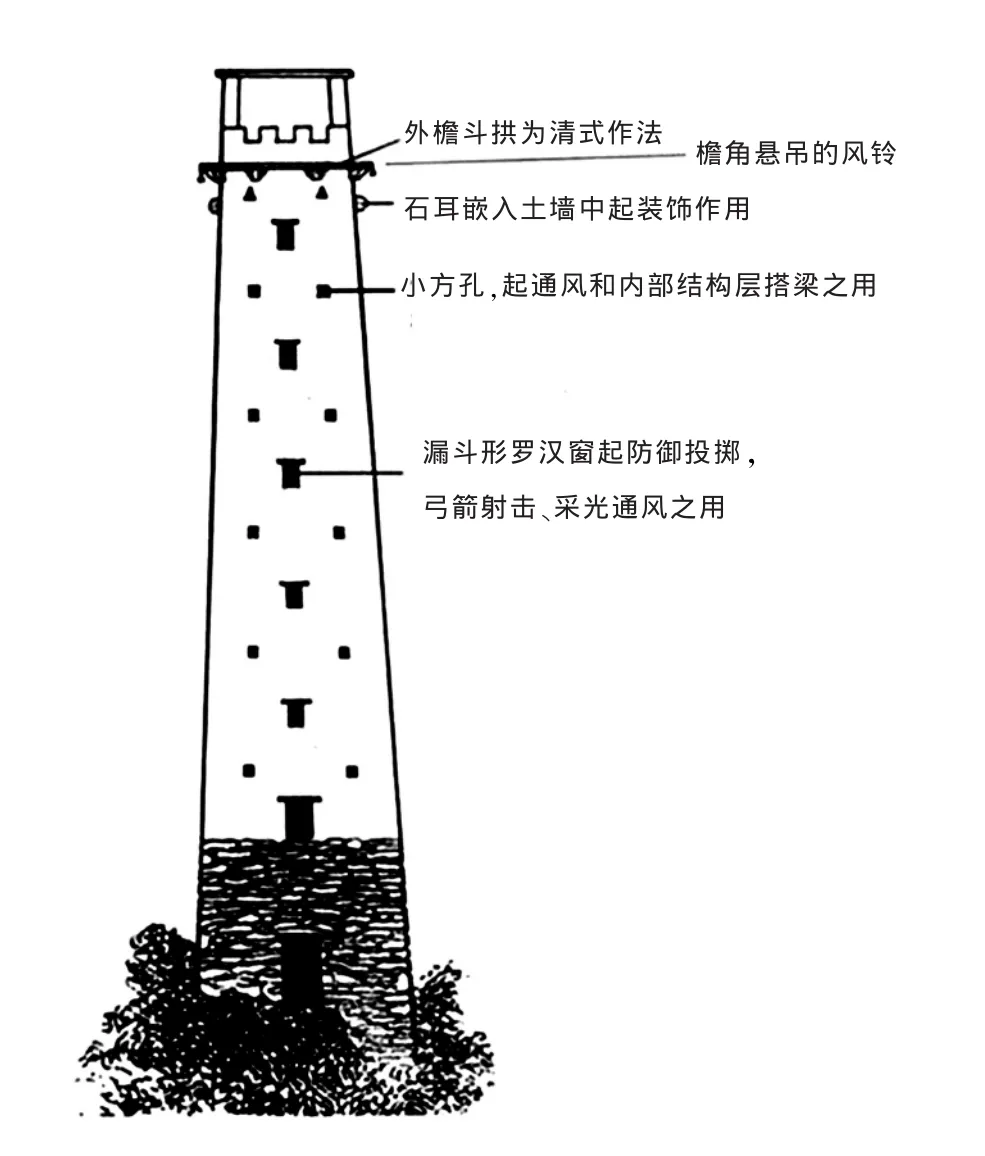

图1 古老的羌寨碉楼

究其建筑抗震措施,他们没有现代钢筋混凝土建筑那般经过仔细计算得出的结果,一切都源自祖祖辈辈传承下来的施工经验。因地制宜是羌族建筑最大、也是最重要的特点。碉房的建造要经过多道程序,大多都是村民义务帮忙,在有经验的技师指导下进行,还要经过复杂的祭祀仪式。墙体是片麻石和当地黄泥混合垒砌的,经过重力和化学反应作用,具有不亚于混凝土的强度,可保证长时间使用,甚至可经历较为强烈的地震。墙基建于地下岩层或山石上。石墙厚度达70~80cm,内侧与地面垂直,外侧向上收分,顶端约为40cm厚。碉房北墙中线上的石块砌成贯通墙体的突出棱线,以增大地域北风的强度,当地称为“鱼脊背”。工匠还往往在墙上自行设计十字、万字镂空纹或者白石纹理装饰。一般每砌一层,都要停工一年,待下一层充分黏结、沉降后,再继续施工。每至一层,架以木梁和木楼板,修至最上层,木梁支出墙外成为房檐,以保护墙体并扩大顶层平台面积。屋顶木梁上覆以木板和细密的小树枝,再经过黄土和鸡粪土夯实以防水,厚度可达60cm。这样的建筑,墙体最大倾斜度约为5度。这样的建筑为五层高时,墙端与墙基间的垂直差有时可达20cm以上,低处的墙体向高处倾斜,高处的墙体也向低处倾斜,从而形成一个相互作用力,使整个建筑更加牢固。

2 防御性

从传说中的“羌戈”大战开始,古羌人就学会了利用白石的坚固性来防御敌人的入侵,进入农耕时代后,羌人慢慢学会用石头和泥土来修建房屋。据载,羌族的建筑艺术已有几千年的历史。据《后汉书·南蛮西南夷列传》记载,冉駹羌人“依山居止,垒石为室,高者十余丈为邛笼”。但由于古羌人好战且强悍无畏,拥有大片领土,因此被历代封建统治者视为仇敌,他们把对羌族的战争作为开疆辟土、建工立业的捷径,对羌人大加杀戮,从而使羌人在修建房屋的同时不得不考虑其在防御上的战略意义,羌寨碉楼便是羌族人民抵御外敌的重要防御性军事设施。

大部分的羌寨均由几座甚至几十座碉楼矗立在岷江河谷陡峭的群山中,是羌族建筑最引人注目的部分。碉楼具有瞭望、储备、躲避、防守等多种功能,并有公共和私家之分。碉楼在古代在军事对垒中有重要意义,明四川巡抚的 《平白草蕃记》中曾列举“凡攻克蕃寨五十有奇,毁碉楼四千八百七十有奇,斩首一千有奇”,可见当年碉楼之盛。

图2 羌寨建筑住房顶上的平台

图3 羌寨碉楼示意图

桃坪现存两座碉楼,是从前用来储备粮食和躲避的战备碉,为7层和9层。平面矩形,其顶部同民居,设有照楼,称“椅子顶”,并在顶层下面的石墙上外挑木梁、架木梁,形成可瞭望的祭祀的挑台。

3 节能性

羌寨建筑住房顶上的平台多伸出屋墙外成屋檐,厚约尺许,边缘均有大小厚薄相同的石板并列排列。平台有涧槽引水,由小孔排出,不漏雨雪,冬暖夏凉。平台是脱粒、晒粮、做针线、孩子玩、老人歇的地方。同时,楼顶上安有涧槽,用竹杆把水引出屋外,滴入寨内暗道。这样建筑的平顶不漏雨,平台地面光滑平整,不留缝隙,有保暖功能。

羌族建筑的开窗较小,利于防寒。门窗多朝南与东南,利用梯井、天井、天窗来弥补侧窗之不足。采光多以天窗和窗洞为主,窗洞大小不一,且内大外小,有御寒之功;通风排烟以天窗为主,另外烟有熏屋固墙防蛀之效。二楼锅庄处产生的烟对建筑的木作部分起着十分重要的保护作用。羌民通过地板开洞来控制烟的去向。在三楼产生一个储烟层,正好可以熏肉,羌民没有更多的烟草用来专门熏肉,烟从平台开窗排出,合理的采光、通风、排烟,起到了“三合一”的作用。

在理县新建一处建筑,想要突出羌风羌韵,运用传统的建筑形式体现羌族文化,但毕竟我们不可能重新运用古代的修建手法,虽然取材易,但耗时费力,而且古代的修建手法已经完全满足不了当代建筑的功能要求。如今的羌族人民已经可以充分利用现代结构的优势,毫不费力地达到抗震要求,却割舍不了对羌寨和大自然的依赖。

那么,在设计风格上如何体现羌族元素呢?

新古典主义已有的探索可以带来启示。以建筑装饰来说,新古典主义建筑师公开宣称:“建筑是带有装饰的遮蔽物”。如在菲利普·约翰逊等人的一些作品中,古典的柱式、拱券乃至山花和线脚,在很大程度上,这些古典元素被抽象化为符号,在历史与现实、建筑与环境之间建立起一种文脉上的勾连。新古典主义在对古典建筑元素的处理上,有的偏重于抽象,即以简化的方法把抽象出来的古典建筑元素或符号巧妙地融入建筑中,使古典的雅致和现代的简洁得到完美的体现。也有的偏重于具象或折衷,即建筑师可以充分表现自己浓厚的古典文化情趣和深厚的古典建筑功力,对建筑的细部进行尽情的表达。相信这些已有的经验,一定会带给我们启发,在公共建筑的设计风格上更多地体现羌族元素,使羌族文化这一在“汶川大地震”中遭到重创的古老文化获得新生,并世代传承。

图4 继承民族风格的现代建筑

从建筑风格上,我们传承精华,现代演绎。在保留羌寨元素的基础上,融入当代建筑技术,在失去战略意义的碉楼上铭刻上我们时代的印记。建筑开窗仍然较小,但却采用了幕墙的建筑形式。这样古今相结合,同时又对立冲突的建筑方式,是基于我们对文化的理解。它是在以往的历史中形成,却影响着现在也孕育着未来。因此我们不片面强调复古,也不急于拥抱未来。

在羌族的大文化背景下新建的建筑,不仅拷问我们对待历史文化的态度和价值取向,也要替换羌族文化延续与发展。我们的认识是,由于文化具有沉淀和演进的双重特性,又由于多元是文化的发展的一个趋势,也是和谐的一个前提,因此我们只有将传承与创新结合,让古羌与新羌交相辉映。