冰冻单采血小板复融后出现絮状物的原因分析

2011-06-09谭延伟宋俊荣王毅张亚平贾桂丛

谭延伟 宋俊荣 王毅 张亚平 贾桂丛

冰冻单采血小板具有良好的止血效果和升高血小板功效,不良反应少,可以治疗血小板减少或血小板功能障碍的各种疾病和外科手术等,但冰冻单采血小板的制备要求高、操作严格,同时复融时可能会出现絮状物而报废,出现絮状物的原因有纤维蛋白析出和血小板损伤,这两个因素相互影响[1]。本文通过对冰冻单采血小板的复融情况进行分析,总结可能出现絮状物的原因及相应的解决方法,从而减少冰冻单采血小板的报废。

1 对象与方法

1.1 对象 河北省血液中心2002年5月至2011年5月的4238袋冰冻单采血小板。

1.2 仪器和试剂 血细胞分离机MCS+,-80℃低温冰箱,血小板恒温振荡保存箱,电热恒温水浴箱,PH-IA型恒温循环解冻箱,血小板保护剂二甲基亚砜(DMSO)。

1.3 方法

1.3.1 选择符合《献血者健康检查标准》的献血者,应用MCS+血细胞分离机及配套的管道器材,采集制备成新鲜机采血小板。从血小板留样管的接口处按0.5 ml/min的速度缓慢加入DMSO,使其最终浓度达到5%,然后-80℃低温冰箱冰冻保存,保质期为1年。

1.3.2 冰冻单采血小板的解冻 从-80℃低温冰箱中取出冰冻单采血小板,检查无误后,迅速放入42℃的恒温水浴箱中,并用双手轻轻摇动血袋,使冰冻单采血小板能迅速融化,4~7 min后取出。2010年12月改用恒温循环解冻箱融化,设定温度41℃、时间8 min,恒温循环水浴自动融化。融化后的血小板在日光灯下肉眼观察无絮状物、颜色为淡黄色、带有云雾状的、均匀一致的血小板混悬液为正常,可以发往临床使用。

1.4 统计学分析 计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 4238袋冰冻单采血小板情况 有4238袋冰冻单采血小板复融,有3887袋已用于临床,351袋出现絮状物报废,复融后出现絮状物比例为8.28%。2002年有9袋轻脂的冰冻单采血小板复融后4袋出现絮状物;3袋采集不顺利的冰冻单采血小板复融后2袋出现絮状物。

2.2 选择采集24 h以内和24 h以后的机采血小板冰冻,复融后出现絮状物的比较 见表1。

表1 采集24 h前后絮状物比较

2.3 用恒温水浴箱手动融化和恒温循环解冻箱自动融化出现絮状物的比较 见表2。

表2 不同融化方法絮状物比较

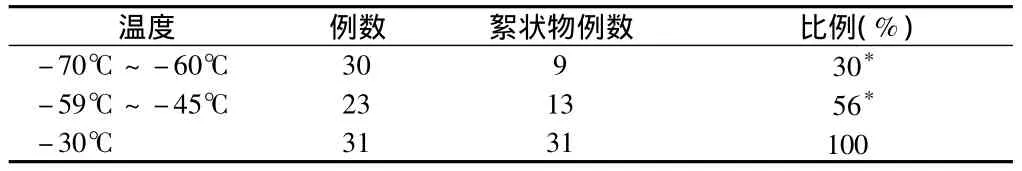

2.4 机采血小板的冰冻保存温度 几年间由于外界原因造成低温冰箱几次大的温度变化,冰冻血小板复融后出现絮状物的比较。见表3。

表3 不同水温絮状物比较

3 讨论

根据冰冻单采血小板制备、保存、融化过程及冰冻单采血小板本身的特点,分析总结出现絮状物的原因有。

3.1 血小板供者因素 脂肪血的机采血小板和静脉穿刺不顺利的机采血小板冰冻复融后易出现絮状物。这有可能是脂肪颗粒影响药物对血小板的冰冻保护,同时也影响血小板的冰冻速度、激活血小板的凝集功能、损伤破坏了血小板。目前血液中心已在采集前的血标本化验时选择无脂血的合适供血者。

3.2 冰冻单采血小板加入DMSO的速度和浓度 DMSO是一种强极性的有机溶剂,以原型通过肾脏或以硫化物的形式经肝脏排出体外。有报道和实验证实,随着DMSO浓度的增加,DMSO对血小板的聚集功能的抑制逐渐增加,当DMSO的浓度达5%时,聚集功能抑制显著,其聚集强度接近零[2],从而在一定程度上减少了血小板的损伤和活化。DMSO加入过快可以使局部高热,可导致血浆蛋白变性,使血小板聚集和激活;同时DMSO进入血小板细胞内过快,使血小板的膜内外渗透压急速变化,会对血小板膜造成化学性损伤,使冰冻血小板复融后易出现絮状物。因此在加入DMSO时,速度要慢,一边加药一边充分摇动血袋,避免局部过热和血小板的损伤。

3.3 机采血小板采集后选择冰冻时间 血小板在体外保存过程中,其数量、形态、生化和功能均会发生变化,这种变化称为保存损伤。其原因是保存过程中血小板被激活及血小板发生能量代谢障碍所致。有实验表明,尽管保存5 d的血小板与0 d的血小板计数没有明显差异,但随着保存时间的延长,血小板的活性在逐渐改变,保存期末血小板的PH值下降显著,LDH水平逐渐增高,血小板凋亡数逐渐增加,CD62P的表达也逐渐增高[3],因为血小板是无核细胞,在储存中是无氧代谢,以分解葡萄糖供能产生LDH和CO2,使pH值下降,不利于血小板的存活[4]。因此血小板冰冻前保存时间不宜太长,否则易造成血小板的代谢性损伤,若再冰冻保存,复融后易出现絮状物。

3.4 机采血小板的冰冻保存温度 几年来通过实践观察,冰冻单采血小板时一次不要冰冻太多,在低温冰箱放置时,袋与袋之间要有间隙,要保持水平放置,否则会影响血小板的降温速率,尤其是在血小板的袋内温度达到-15℃ ~-40℃时,不同的降温速率对冰冻血小板的影响最大,其中-0.5℃/min~-4℃/min的降温速率对血小板的损伤最小[5]。冰冻血小板时加入的DMSO能迅速进入血小板的细胞内,保护血小板使得血小板细胞内冰晶形成温度在-35±4℃,若保存温度波动较大,血小板胞内冰晶反复形成对血小板造成机械性损伤,导致复融后易出现絮状物。因此储存冰冻血小板过程中,不能随意改变保存温度,只有恒定的温度(-80±4℃)才是保证血小板质量的关键[6]。

3.5 冰冻单采血小板的复融温度 有资料显示,冰冻单采血小板的融化温度控制在37~42℃之间为宜[1],用恒温水浴箱融化冰冻血小板时,双手拿着血袋两端轻轻摇动,水浴箱内的水要足量多,以利于冰冻血小板尽快融化,在此期间切忌用手指捏搓血袋,以免损伤血小板。如果水浴箱温度太低,则会延长融化时间,增加血小板的损伤和激活;温度太高,则造成血浆蛋白变性和血小板的破坏。复融过程慢或温度太低,都可能导致冰晶形成而影响血小板的质量,造成絮状物[7]。改用恒温循环解冻箱自动融化,可确保温度的恒定,降低絮状物的发生。

3.6 其他因素 在实践工作中发现,冰冻单采血小板融化后需用保温设备运输并尽快输注,特别是在冬季,复融后的机采血小板不要和温度低的金属桌面、器皿等物品接触,否则易出现絮状物;制备冰冻血小板的血袋规格,用容量为600 ml和1000 ml的血袋制备的冰冻单采血小板,复融后出现絮状物的比例分别为7/50和1/60。这可能是由于血袋的容量大,在冰冻过程中表面积大,降温速率快,使血小板顺利通过其敏感温度区域,而在复融时接触水浴面积亦大,融化时间短,对血小板的损伤小,因此复融后不易出现絮状物;低温冰箱存贮量大和冰箱周围温度高、空气不流畅时,低温冰箱降温速率慢,出现絮状物几率亦会增加。

总之,制备高质量的冰冻单采血小板,血源的筛选、血小板的采集是基础,DMSO的加入技术、血小板冰冻时间的选择、冰冻保存和融化血小板的温度是关键,复融是否成功是结果。

1 丁国良,赵树华,伍珍,等.冰冻血小板中出现絮状物的原因分析.临床输血与检验,2004,6:114-116.

2 赖东生,陈岑.二甲基亚砜(DMSO)对血小板体外聚集功能的影响.中国输血杂志,2004,17:446.

3 聂咏梅,付涌水,江朝富,等.云南昆明血液中心常温保存期血小板的数量及功能变化.中国输血杂志,2005,18:209-210.

4 纪云鹏,唐荣才,蔡莉,等.冰冻机采血小板的质量观察.临床输血与检验,2005,17:278-279.

5 刘小雯.温度波动对血小板冰冻质量的影响.临床输血与检验,2003,5:129.

6 刘景汉,欧阳锡林,等.低温保存的血小板胞内冰晶形成温度测定.中国实验血液学杂志,2002,10:574.

7 张燕爱,王长今.冰冻单采血小板复融出现絮状物凝块情况分析.郧阳医学院学报,2006,6,25:160.