客运专线高精度无换带GPS控制网建网方法研究

2011-06-07王国民

王国民 任 琦

(1.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055; 2.中国水产科学研究院渔业工程研究所,北京 100141)

1 概述

线路的高平顺性是高速铁路的显著特点之一,必然要求建立高精度的线路控制网。我国新建时速250~350 km的高速铁路,其工程测量平面控制网采用分级布网的原则建立,第一级为基础平面控制网(CPⅠ),其精度要求为最弱边相对中误差小于1/180 000,边长投影长度变形值小于10 mm/km[1]。众所周知,将GPS控制网经高斯投影变换得到平面坐标,影响边长投影变形的因素主要有两个:一是高程改化所引起的边长投影变形,此种变形较容易超出10 mm/km的精度要求,经计算分析,每约6.4 m的高程改化,对1 km边长的影响即可达到1 mm;二是高斯投影带宽对边长投影变形的影响,带宽越大,在投影带边缘的边长投影变形就越大。为了满足建网精度的要求,不得不采用缩小带宽及频繁分带的方法建立高精度的控制网。

铁路经过地区高低不一,在大高差地区,由高差所引起的边长投影变形与高斯投影所引起的边长投影变形的抵偿效果将变差,高斯投影带宽将变得异常狭窄,例如某东西走向的高速铁路最狭窄处仅7 km即划分了一个投影带。由此带来分带较多及频繁换带计算的问题,不仅导致铁路勘察设计阶段的工作量剧增,加大了工作的复杂性,而且造成施工阶段使用上的极大不便。鉴于此,本文提出一种高精度无换带GPS数据处理新方法,选取某新建东西走向铁路的GPS数据进行数据解算,并与采用分带建网模式建立的控制网进行数据比对分析,最后就本文方法在铁路勘察设计施工各阶段的应用前景进行了探讨。

2 高精度无换带GPS控制网的建网技术思路及解算方法

2.1 分带建网模式现状

目前广泛采用的分带建网模式,其指导思想为根据铁路线路的走向及设计纵断面,首先进行预分带,确定每个投影带的投影高程面,然后利用高斯投影变形公式计算全网各点的投影变形值,并根据规范要求对投影变形超限的地方进行分带调整,从而确定最终的分带方案并进行成果输出。

图1 分带建网模式示意

图1中将该段GPS控制网划分为两个投影带,竖线表示投影带中央经线,线框表示投影带范围,两个投影带存在一定的重叠区域,在该区域内的控制点存在两套坐标,分别位于“分带1”及“分带2”。前已述及,分带建网将带来如下两个方面的主要问题:

①整条线路的分带过多,坐标系也过多,不论在设计还是施工方面,都存在频繁的换带计算,这对设计和施工不利。且换带计算本身就是一个复杂的大地测量计算问题,应用中不仅造成工作上的繁琐,降低工作效率,而且难免出现差错。

②换带计算虽然解决了相邻投影带间的坐标系统不一致问题,但原先处于相邻带两控制点间的相对精度换带后降低了,也即换带计算影响了原GPS控制网的测量精度,由此造成换带区域在后续设计施工等工序上的一系列接头处理工作,并最终影响到换带区域轨道的平顺性。

2.2 高精度无换带建网技术思路

针对分带建网模式存在的问题,建立全线无分带且能控制投影变形的控制网将能满足使用需要。首先将全线划分为更细的投影区,每个区域都确立一个投影中央经线及投影高程面;另一方面,利用高斯投影是保角投影这一特点[2],即方向不因中央经线及投影高程面的变化而变化,将所有的投影区用统一的方向联系起来,从而实现全线方向统一、坐标成果只有一套、且投影变形控制得更好的目的,如此可省去换带计算带来的各种麻烦,保证了原GPS网的测量精度,极大地方便勘测、设计及施工各个环节。

图2 高精度无分带建网模式示意

图2显示了高精度无分带建网方法的作业流程。GPS控制网构网完成后,首先进行整网平差解算[3-4]并进行高斯投影正算,从而获得全网各条边的方向,并从中沿线路走向选出一组边的方向作为线路的主方向。然后将此主方向用于后续全网解算过程中的基本约束量,作为建立全网无分带控制网的基础。最后从控制边长投影变形的角度出发,将全网划分为较多的投影区,并确定每个分区的中央经线及投影高程面。显而易见,这种划分投影高程面更贴合现场实际情况且带宽更窄,更易于控制边长投影变形;而且这种划分仅用于计算过程,不体现在最终的控制网成果中。最后,根据线路的主方向及全网投影计算划分情况,对整网数据重新计算并得到全网高精度无换带的坐标成果。

3 实验及成果分析

为验证本文提出的建网方法,选取某东西走向新建线路的CPⅠ控制网数据进行验算。该线全长约360 km,经度跨度约4.6°。

图3为将全线210个CPⅠ点按东西走向排列后,以国家2 000椭球、352.835 m投影高为基准计算的全线大地高示意图。该线最高点与最低点的高差约为700 m,且沿线路走向高程起伏也较大,为满足现行标准,将全线共划分为9个投影带分别进行建网计算,从而使边长投影变形小于10 mm/km。现按本文方法对全线数据进行整体解算,所得结果与分带建网模式之结果的比较情况如图4、图5所示。

图3 全线大地高示意

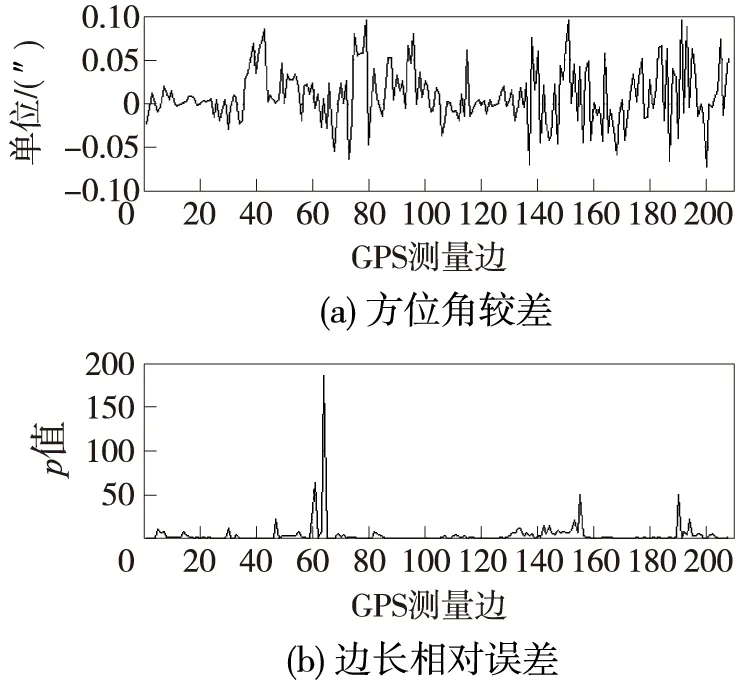

为了衡量和分析本文方法在解算过程中未顾及的相邻区中央子午线间和相邻区投影面高程间的差异所造成的处于分区边缘控制网边的精度损失,分别计算了线路中处于分区边缘的控制网边在前一个区和在后一个区的水平距离和方位角,并比较它们的差异和由此引起的精度损失。如图4所示,其中“边长投影变形”由下式计算

p=(S/ΔS)/105-1

(1)

式(1)中S为投影边长,ΔS为边长差值。由图5可见:未顾及相邻区中央子午线间和投影面高程间差异引起的方位角差异很小,几乎可以忽略不计,这是由于高斯投影是保角投影所致。边长存在差异的原因有两方面:一是由于相邻区不同的中央子午线经度造成的边长投影差异,由于相邻区的经度差小,这种差异很微小;二是由于相邻区不同的投影高造成的边长投影差异,相邻区投影面高差越大,则差异越大。然而由式(1)计算的p值均大于0,即相邻区中央子午线间和投影面高程间差异所引起的相对误差均小于1/100 000。

图4 本文方法线路主方向投影变形

图5所示为本文方法与分带建网模式之方位角及投影边长相对误差分布,整体解算与分区解算所得各边方位角相差较小,均不足1″,这与高斯投影是保角投影这一特点相符,同时也说明本文方法能够控制全网的方位角。另一方面,由(1)式计算的边长相对误差分布可知,p值均大于0,表明两种方法所得之平距差引起的相对误差均小于1/100 000。该差异由两部分原因造成,一是由于投影所采用的中央子午线不同而引起的长度差异,分带建网时采用了7个投影带,也即7个中央子午线,而本文方法在计算过程中将全线根据构网及地形走势情况定出多个投影用中央子午线;二是由于投影高的变化而引起的长度差异,分带建网时的7个投影带各有一个投影高,而本文方法则在每个分区内确定一个适宜的投影高,此点也是边长投影变形能够得到较好控制的根本原因所在。为进一步验证本文方法在边长投影变形控制上的优势,选择了部分通视边用高精度全站仪进行实地测量,并将实测边长与两种方法的GPS解算边长进行了比对(如表1所示)。

图5 两种方法之方位角及投影边长较差分布

表1 全站仪实测边长与两种方法解算边长对比

采用分带建网模式得到的边长与实测边长相比差值较大,而采用本文方法得到的边长与全站仪实测边长更加吻合,差值较小。该实测数据表明本文方法在控制边长投影变形方方面做得更好,更加贴合实际地面情况。

由上述分析可见,本文方法不仅能够控制住线路全线的方向,边长投影变形也能够控制得更好,且坐标成果能够在一个坐标系中,没有了换带计算,这为新建铁路线路的勘测、设计、施工等环节实现无换带作业奠定了基础。

4 研究成果应用于工程实践的前瞻分析

研究大型带状工程GPS控制网数据处理新方法,旨在解决当前客运专线工程建设GPS控制网建网过程中,为了满足10 mm/km边长投影变形精度而进行频繁分带所带来的诸多问题。对初步建网成果的分析可见,由于不再进行分带投影,全线仅采用一个坐标系,将极大地减少勘察设计工作量,避免了频繁换代计算所带来的麻烦;同时由于更加贴近地面和区间划分细小,边长投影变形比现行分带投影法更小,更容易达到10 mm/km的边长投影变形精度,并且应与全站仪实测边长更加吻合,为后续CPⅡ及CPⅢ高精度建网奠定了良好的基础;另一方面,全线采用一个坐标系,可更加方便施工单位使用,大大简化坐标及设计线形文件分带使用和频繁换代计算的作业流程。虽然在使用过程中还存在诸如与各设计专业沟通协调、勘察设计流程再造等问题,但可以预见,本文研究成果将极大地改变当前勘察、设计、施工的作业流程,简化当前种种繁琐的工作内容。

5 结束语

本文研究成果首次实现了大型带状工程GPS控制网无分带、高精度(≤10 mm/km)的数据处理,数据成果处于同一坐标系下,边长投影变形较分带投影处理模式更加容易控制并满足规范要求,且与分带投影处理模式相比,投影边长与现场全站仪实测边长更加吻合。结合当前新建铁路勘察设计工作流程,就研究成果的实际应用进行了探讨,对其广阔的应用前景进行了展望。新建铁路勘察设计及其后续的施工建设,是一个庞大而复杂的系统工程,在这个过程中,控制网及其坐标系统是所有设计及施工工作的基础,因此从定测阶段进行坐标系统全线统一,必将牵涉到铁路设计施工的各个方面,对当前的新建铁路勘察设计及施工工作流程必将产生巨大的影响,向着真正的勘测控制网、施工控制网和运营维护控制网这“三网合一”[5]迈出了第一步。但应该看到,本文成果距离成熟的生产实践应用还有差距,还应继续就后续应用过程中可能出现的诸多问题进行进一步的深入研究。

[1]铁建设[2009]196号.高速铁路工程测量规范[S].北京:中国铁道出版社,2009

[2]孔祥元,郭际明,刘宗泉.大地测量学基础[M].武汉:武汉大学出版社,2001

[3]刘大杰,施一民,过静君.全球定位系统的原理与应用[M].上海:同济大学出版社,1996

[4]武汉大学测绘学院测量平差学科组.误差理论与测量平差基础[M].武汉:武汉大学出版社,2004

[5]朱 颖.客运专线无砟轨道铁路工程测量技术[M]. 北京:中国铁道出版社,2008