灾害应急通讯体制研究

2011-06-05邹光南

龙 珂,邹光南,董 坤

(航天恒星科技有限公司 北京 10086)

中国是世界上自然灾害比较严重的国家。随着我国加快推进社会主义现代化建设步伐,我国政府将防灾减灾工作作为保障国民经济和社会可持续发展的重要举措。目前我国应急管理的重点是大力推进涉灾部门的联动工作机制,明确中央和地方各级部门应对灾害的响应启动程序、工作步骤和工作要求,指导和帮助地方建立抗灾联动协调机制。为落实上述工作机制,建立稳定、可靠、高效的灾害应急通信体制是必不可少的。然而常规的通信方式抗灾性差,因此,具有高可靠性的卫星通信,成为了在遭受自然灾害袭击地区保证应急通信的最佳手段[1]。

1 国外应急通信概况

国外应急通信保障颇具规模,应急通信体系较为完善,技术手段较为先进。发达国家的应急通信发展较早,经过了多年的建设和实践的不断检验,目前已颇具规模。其中,日本、美国以及欧洲的一些国家和地区均建立了较为完善的应急通信体系,在近年来应对突发事件中发挥了突出的作用[2]。

1.1 美国应急通信概况

美国911事件之后建立了9-1-1系统,来应对突发的灾难,但9-1-1系统仍然存在很多问题,目前正在开发下一代9-1-1系统(NG9-1-1),弥补了原来的9-1-1不足。

新技术在应急通信中发挥重大优势,卡特里娜飓风的飓风中,WiMAX、无线VoIP则大显神通,WiFi、WiMAX以及免许可证的无线网被用来帮助援救人员,和灾民进行通信。特别是WiMAX技术,由于其覆盖半径大,可把灾区的一些临时性WiFi热点(如救助中心、避难所)进行连接,以及在光纤断裂时承担回传链路的作用。建立电视、广播之外的基于Internet的预警网络。并希望在今后的应急通信中充分利用基于IP的技术。此外,美国的紧急报警系统(EAS),可以在全国紧急状况下向公众传送信息。

1.2 日本应急通信概况

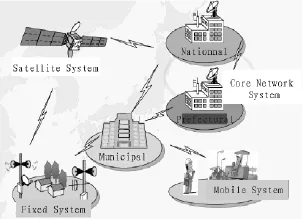

日本是世界上信息通信技术最为发达的国家之一,其完善的防灾通信体系也走在国际前列。包括:以政府各职能部门为主,由固定通讯线路(包括影像传输线路)、卫星通信线路和移动通信线路组成的“中央防灾无线网”;以全国消防机构为主的“消防防灾无线网”;以自治体防灾机构和当地居民为主的都道县府、市町村的“防灾行政无线网”,以及在应急过程中实现互联互通的防灾相互通信用无线网等。此外,还建立起各种专业类型的通信网,包括水防通信网、紧急联络通信网、警用通信网、防卫用通信网、海上保安用通信网以及气象用通信网等。其防灾通信系统结构如图1所示。

图1 日本防灾通信系统架构Fig.1 Disaster communication system structure for Japan

1.3 法国应急通信概况

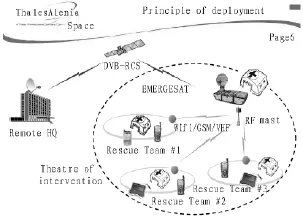

法国政府进行的Emergesat正是目前很多应急通信项目研究计划中的一项,Emergesat可以支持远距离、高速度的应急通信,使得灾害现场的救援人员与千里之外的指挥中心能够实时地交换数据。

Emergesat通过使用空间通信技术,包括对地观测、定位导航技术。开发完成了一种非常好的集成工具包,为灾难应急通信提供了一种有效的解决方案,极大地提高了救援效率。Emergesat的工具包通过直升机可以快速的运输到灾难现场,为救援队伍提供通信支持以及救援队伍之间的协调,使得各个队伍可以获得实时信息和决策辅助服务。

图2 Emergesat通信架构Fig.2 Emergesat communication structure

2 国内应急通信概况

通过多年的发展,我国应急通信已经涉及武警、消防、水利等众多政府部门,在汶川地震、南方雪灾等特大自然灾害中都发挥了重要作用,但由于其缺乏统一领导,设备、人员、技术水平参差不齐,使得应急机构各自为战,不能相互配合,大大削弱了国家的抢险救灾能力,所以其体制不完善和系统设备的落后是我国应急通讯系统发展的两大瓶颈。通过借鉴国外先进经验,给我国应急通讯建设带来了很多启示:

1)应急通信建设应以政府主导,推进国家多级应急平台体制建设。要统筹规划建设具备监测监控、预测预警、信息报告、辅助决策、调度指挥和总结评估等功能的国家应急平台。加快中央应急平台建设,完善有关专业应急平台功能,推进地方人民政府综合应急平台建设,形成连接各地区和各专业应急指挥机构、统一高效的应急平台体制。

2)大力发展卫星通讯技术,增强卫星系统基础设施建设。我国灾害应对工作中所暴露出的通信设施脆弱、应急手段匮乏、保障能力不足等问题的基础上,逐步建立由航天航空遥感、卫星通讯、卫星导航和地面应用与网络系统构成的国家卫星减灾体制,实现“天-地-现场”一体化的空间技术减灾服务能力。

基于此,针对我国灾害应急通讯体制薄弱环节,以我国幅员辽阔,政府分级管理等特征,在充分利用现有网络通讯资源,提出了以乡镇为基础单元的多层次灾害应急通信体制研究方案[3-5]。

3 灾害应急通讯体制

3.1 分级规划

多层次应急通讯体制由国家级指挥中心、省级指挥中心、市级指挥中心、县级指挥中心和乡镇级指挥中心五大部分组成,如图3所示。在地面网络正常的情况下,各级指挥中心均通过地面网络通信,当地面网络中断时,系统自动切换到卫星链路。

1)从行政管理范畴来说,国家级指挥中心可以向各级指挥中心直接下发指令,其他各级指挥中心只能与其下属指挥中心分发指令并与上级指挥中心保持通信,从而形成分层多级指挥的卫星通信网,满足灾区最高指挥员现场指挥的通信需求和现场抢救的通信需求等。

2)从卫星通信站型的范畴来说,国家级指挥中心为卫星主站;省级指挥中心为卫星中心站,其他各级均为卫星远端站;市级指挥中心和县级指挥中心一般为固定远端站;乡镇级指挥中心一般为移动式远端站,主要覆盖区域为受到灾害的乡镇地区。

现场指挥中心包含市级指挥中心、县级指挥中心和乡镇级指挥中心,在发生重大灾害时由国家级指挥中心或省级指挥中心统一调度,通常配备固定站,移动指挥车或便携式远端站等。

除此之外,在每个大区中配备若干无人机,可以第一时间使指挥中心准确的了解现场情况,及时做出救灾方案。并装备北斗导航终端,其快速定位功能可以使移动站及时辨别所处地理位置,使指挥中心有效地对其进行部署,并且北斗具有短信功能,可以使救灾人员组成更小的救援团队深入到更广泛的受灾地区,并与指挥中心保持通信。

3.2 网络结构

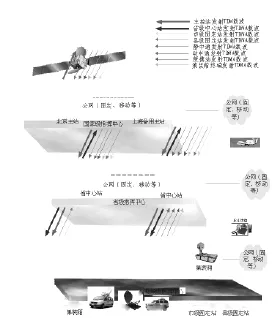

灾害应急通讯体制的网络组织结构采用树型星状宽带VAST网络结构,由国家级指挥中心主站、省级指挥中心站和现场指挥中心远端站构成自上而下三级树型星状网络拓扑结构,如图4所示。

图4 星状网拓扑结构Fig.4 Structure of star net

1)国家级指挥中心

国家级指挥中心包括北京、上海两地Ku主站,采用异地热备方式,北京为主用主站,上海为备用主站,两站之间通过光纤(155 Mb/s)或卫星链路联通。

主站是整个宽带VSAT网系统的核心管理站点,配有全网的网管中心,采用动态带宽分配机制,按需分配转发器带宽资源,支持全网在多频段、多转发器模式下工作。

2)省级指挥中心

省级指挥中心网络由29省 (市、自治区)Ku中心站组成。中心站是省内网络运行状态的监视中心,基于主站网管中心的统一配置与授权,完成对本省区域子网内通信状况的集中监视。

3)现场指挥中心

现场指挥中心和现场指挥中心位于基层行政中心的民政部门,是国家巨灾应急通信网的重要组成部分。可实现与上级指挥中心以及救灾现场之间的双向包括语音、数据、图像通信综合业务数据的互联互通。

3.3 传输机制

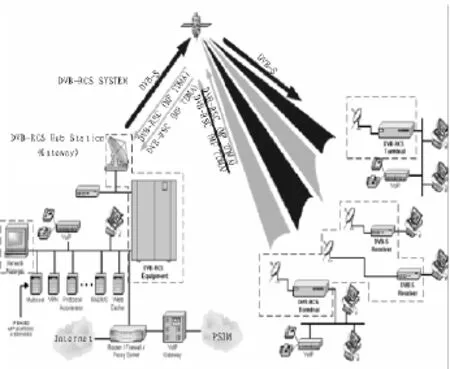

目前,国内应用的卫星通信系统采用的传输体制基本可以归为2类,即FDMA(频分多址)和TDMA(时分多址)。虽然FDMA系统时延短,频带利用率高,传输速率快,但是在灾害应急系统需要大量终端覆盖救灾现场的情况下,不利于大范围,大数量的远端站协同操作,并且远端成本高,会使建设成本较TDMA成倍增加,不利于系统的整体实现[6]。

所以灾害应急体制采用DVB-RCS传输机制,前向链路采用TDM方式数据发送、反向链路采用MF-TDMA方式进行数据的突发解调和接收

DVB-RCS系统分为主站和远端站两个部分。主站是DVB-RCS系统的控制中心和数据交换中心,负责系统前向TDM方式数据发送、反向MF-TDMA方式数据的突发解调和接收,以及反向链路信道资源分配、全网时间和频率同步、网络管理和TCP/IP加速等功能。其系统结构如图5所示。

图5 DVB-RCS系统结构Fig.5 System structure of DVB-RCS

3.4 体制规模

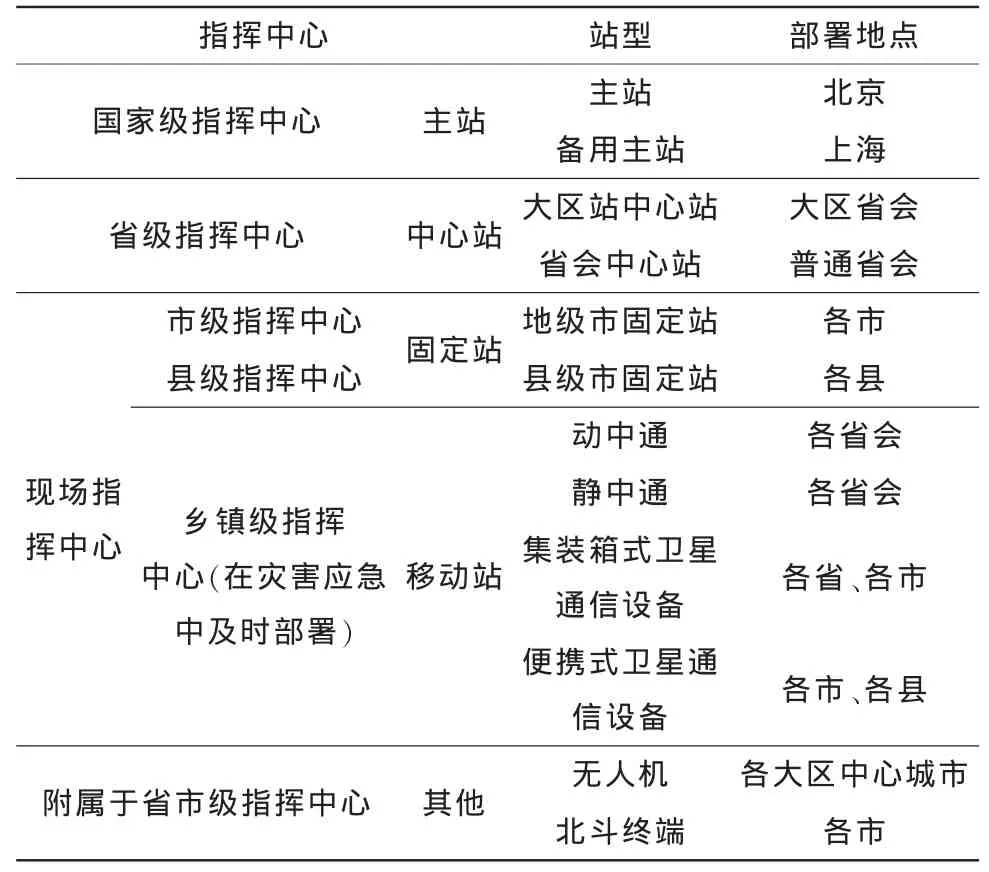

体制规模设计如表1所示。

表1 体制规模设计Tab.1 Design of system scale

根据国家行政规划,此方案预做以下部署:

1)在北京国家级指挥中心部署一套主站,上海部署一套备用主站;

2)在各大区中心城市部署一套中心站和若干移动卫星通信车以及无人机;

3)在普通省会部署一套中心站和若干移动卫星通信车;

4)在各地市和县城部署固定站,以及若干北斗终端;

5)在中央、省、地市和县部署大量集装箱式或便携式卫星通信设备在发生巨灾之后能够快速就近投放。

4 结束语

在2008年的汶川大地震中,真正发挥通信保障作用的还是临时调配的卫星移动通信终端和北斗导航终端。但是卫星移动通信体制是国外体制,存在信道资源有限、资费贵、安全性差的缺点,这反映出我国在巨灾防灾减灾方面缺乏强有力的巨灾应急救援信息技术支撑体系。我国目前尤其需要建立一套集应急通讯一体化保障技术、综合信息协同分析与天地一体化数据集成分析技术、灾情研判与风险分析技术、决策支持和远程会商技术、应急装备配置技术为一体的巨灾应急救援信息集成系统。

通过研究天地一体化应急通讯系统保障体系和现场应急救灾信息传输保障技术,形成了一套能够支撑快速部署、基于卫星通信的国家灾害应急通讯体制平台方案。

[1]周千里.重大现场应急通信技术体系研究与探讨[J].中国新通信,2008(23):40-43.ZHOU Qian-li.The research and discussion of emergency communications system in serious scene[J]. China New Telecommunications,2008(23):40-43.

[2]王成.应急通信技术综述[J].科技信息2009,(27):72-73.WANG Cheng.The summary of emergency communications technology[J].Science&Technology Information,2009(27):72-73.

[3]堵星宇.应急通信指挥系统的应用与发展[J].卫星与网络,2009(9):56-59.DU Xing-yu.The application and development of emergency communications system forcommand [J].Satellite &Network,2009(9):56-59.

[4]闵士权.关于构建国家应急卫星通信网的思路[J].航天器工程,2009(3):1-6.MIN Shi-quan.The ideas of building emergency satellite communication nets[J].Spacecraft Engineering,2009(3):1-6.

[5]李广侠.卫星通信-抗震救灾的信息之桥[C]//2008灾害应急与卫星应用研讨会,北京2008:86-90.LI Guang-xia.Satellite communication-the information bridge of rescue[C].2008 The Proseminar of Rescuing in Disaster and Application of Satellite Beijing.2008:86-90.

[6]陈振国.卫星通信系统与技术[M].北京:北京邮电大学出版社,2003: 10-60.