基于RS和GIS对龙凤湿地自然保护区景观格局变化特征定量分析1)

2011-05-31胡远东

胡远东

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

达良俊

(华东师范大学)

许大为

(东北林业大学)

缪 丹

(大庆市规划建筑设计研究院)

马 琳 祝 宁

(东北林业大学)

景观空间格局是大小和形状各异的景观要素在空间上的排列,它是景观异质性的重要表现,又是各种生态过程在不同尺度上相互作用的结果,属于生命组建的一种宏观分异性状[1-2]。景观格局及其动态变化分析是景观生态学的核心内容之一,通过景观格局及其动态变化的研究可以准确把握景观结构和功能的变化情况[3-4]。近年来,景观格局及其动态变化分析成为景观生态学的研究热点和重要研究领域[5-6],大多集中在城市、绿地、天然森林、自然湿地等领域[7-10],而针对城市湿地景观格局变化的研究报道较少。城市湿地作为城市景观资源和城市生态系统的重要组成部分,不仅具有重要社会经济价值和生态系统服务价值,更具有无与伦比的美学价值。研究其景观格局及其动态变化,对城市湿地资源的可持续利用具有重要意义。龙凤湿地自然保护区(以下简称“龙凤湿地”)作为我国目前最大的“城中湿地”,对大庆市及周边地区生态安全的维护及生物多样性保护具有重大的战略意义,目前学术界对其已有的研究较少,且大多属于定性分析。因此,笔者结合3S技术与景观生态学方法,定量化研究龙凤湿地及周边(1 km范围内)近30 a以来景观格局的演化规律及特征,为进一步探讨其驱动机制以及恢复破坏的湿地生态环境、保护生物多样性和维持区域生态安全提供科学的依据。

1 研究区域概况

龙凤湿地位于黑龙江省大庆市东城区,于2003年正式成为省级自然保护区,距市中心5 km,属于典型城市湿地。地理位置为东经 124°15'~ 125°07',北纬 46°28'~ 46°33',总面积6 211 hm2。龙凤湿地是集生物多样性保护、科学研究、宣传教育、生态旅游等多功能于一体的综合性自然保护区,整个湿地自然保护区对调节当地气候和维护区域生态安全具有不可替代的作用。龙凤湿地自然保护区地势低洼平坦,区内泡沼相间,自然坡降小于1/1 000。地质构造是由第四纪河湖冲积、洪积和沉积相连续的一级阶地,主要是由嫩江、乌裕尔河和双阳河冲积形成的平原地形。保护区地处中纬度地带,属温带大陆性季风气候区,四季明显,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。四季温差较大,年平均气温4.5℃,年平均降水量373.4 mm,年蒸发量960.7 mm,蒸发量远大于降水量。

考虑到城市化过程对龙凤湿地保护区的影响,同时由于景观生态格局具有强烈的尺度效应,本文选取的研究区域的范围在湿地保护区原划定的边界范围基础上,向外平均扩展1 km。

2 研究方法

2.1 数据来源与获取

研究选取的遥感数据源为覆盖龙凤湿地自然保护区的1979、1989、2001、2008 年 4 期 Landsat卫星影像数据,影像时相均集中于7~9月份;同时选用研究区域相近时期的湿地资源分布图、土地利用矢量图和栅格图、1∶10 000地形图、土地利用现状图和行政区划图等资料辅助遥感信息的解译。

2.2 遥感影像预处理与信息提取

应用ERDAS IMAGINE9.2遥感影像处理系统,对研究区域1979、1989、2001、2008年4个时期的卫星遥感影像进行处理,获取相应年份的土地利用/土地覆被数据。在利用原始遥感影像监测龙凤湿地动态变化之前,对原始影像进行预处理,包括投影变换、坐标转换、几何校正、去噪、波段合成、辐射校正、直方匹配和裁剪等步骤预处理之后,对影像进行增强处理,提高判读性。最后结合研究区域的地形图、航片、水文专题图、土地利用现状图等资料以及GPS野外调查数据对研究区域的土地覆被信息进行人工解译。为了提高数据的准确性,采用多次、多重的人机交互解译,并对判读精度进行评判。本次解译结果通过75个样点与地类点的检查,共有64个外业点与分类结果相符,相符率达到85%,与实地不符的分类根据实际调查的外业调查资料进行人工目视纠错。

2.3 景观类型分类

限于原始遥感影像的分辨率相对较低,在考虑获取土地覆被信息的前提下,土地利用分类力求简单且满足研究的需要。根据龙凤湿地保护区及其周边土地覆被特点,景观的分类标准参照我国通用的《土地利用现状调查技术规程》的土地用途、利用方式、覆盖特征等因素,将龙凤湿地保护区景观类型归结为8类:沼泽地(主要生长湿生植物的土地)、水体(主要是自然水域)、城市建设用地、农田、草地、林地(包括自然林和人工林)、鱼塘和裸地(包括沙地、盐碱地和未利用土地等)。

2.4 景观空间格局的分析方法及指数提取

根据土地利用的属性数据获得1979、1989、2001、2008年的土地覆被数据,并分析研究区域景观格局的动态变化和景观成分的转移过程。同时将IMG格式的文件转换成GRID格式的数据,利用 FRAGSTATS3.3软件计算景观格局指数[12-13]。

景观格局动态变化研究普遍采用景观格局指数。景观格局指数不但可以比较不同景观类型之间结构特征上的差异,而且还可以用来定量描述和监测空间结构随时间的变化[14-18]。考虑到自然景观的复杂性、景观指数本身的缺陷以及前人的研究成果,本文对龙凤湿地保护区景观格局进行分析时,主要从斑块级别、类型级别、景观级别3个层次选取指标来研究龙凤湿地保护区的景观格局特征,选取的指数包括:斑块数量(NP)、斑块总面积(CA)、斑块面积比(PL,A,N,D)、斑块密度(PD)、边界密度(ED)、最大斑块指数(LP,I))、景观形状指数(LS,I)、多样性指数(SH,D,I)、优势度(DI)、面积—周长比分维数(PA,F,D)等指数来分析研究区域景观的空间格局及动态变化特征。

3 结果与分析

3.1 景观格局现状

根据1979、1989、2001、2008年的遥感数据,在 GIS软件支持下获取了研究区域近30a以来各类型景观斑块组成及变化情况(表1),以及4 个不同时期(1979、1989、2001、2008 年)的景观斑块类型分类图(图1)。

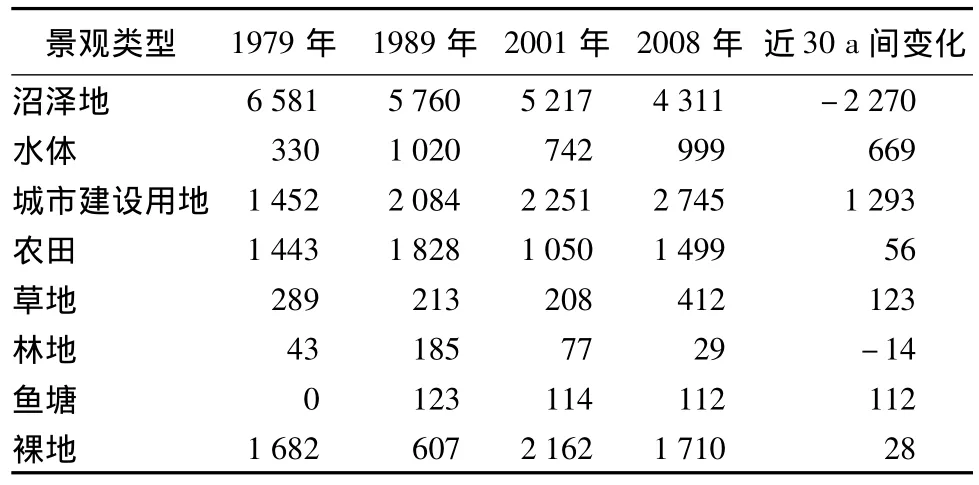

表1 研究区域1979、1989、2001、2008年各类型景观斑块组成及变化 hm2

图1 龙凤湿地保护区1979、1989、2001、2008年景观斑块类型分类

从解译结果(图1、表1)可以看出:沼泽地是龙凤湿地保护区内的主要土地覆被类型,目前所占面积最大,达到4 311 hm2;林地面积相对很少,仅为29 hm2,且多数为人工林;另外,裸地面积近年来呈增加趋势,且所占面积较大,2008年达到1 710 hm2。随着城市化进程的加快,龙凤湿地及周边区域的土地利用/土地覆被类型发生了显著变化。近30 a来,城市建设用地面积增加1 293 hm2,而沼泽地等自然生态用地面积大幅减少,30 a间沼泽地减少2 270 hm2,这主要与围垦养殖、城市建设用地扩张和环境污染有关。1989年以后,还出现了鱼塘这一新的斑块类型,部分水域被分割成大大小小的围堰作为养殖业基地。未来,随着大庆“东移北扩”城市发展战略的加快实施、城市建设用地的进一步扩张,整个湿地生态系统将面临更大的压力和威胁。

3.2 各个景观要素变化特征

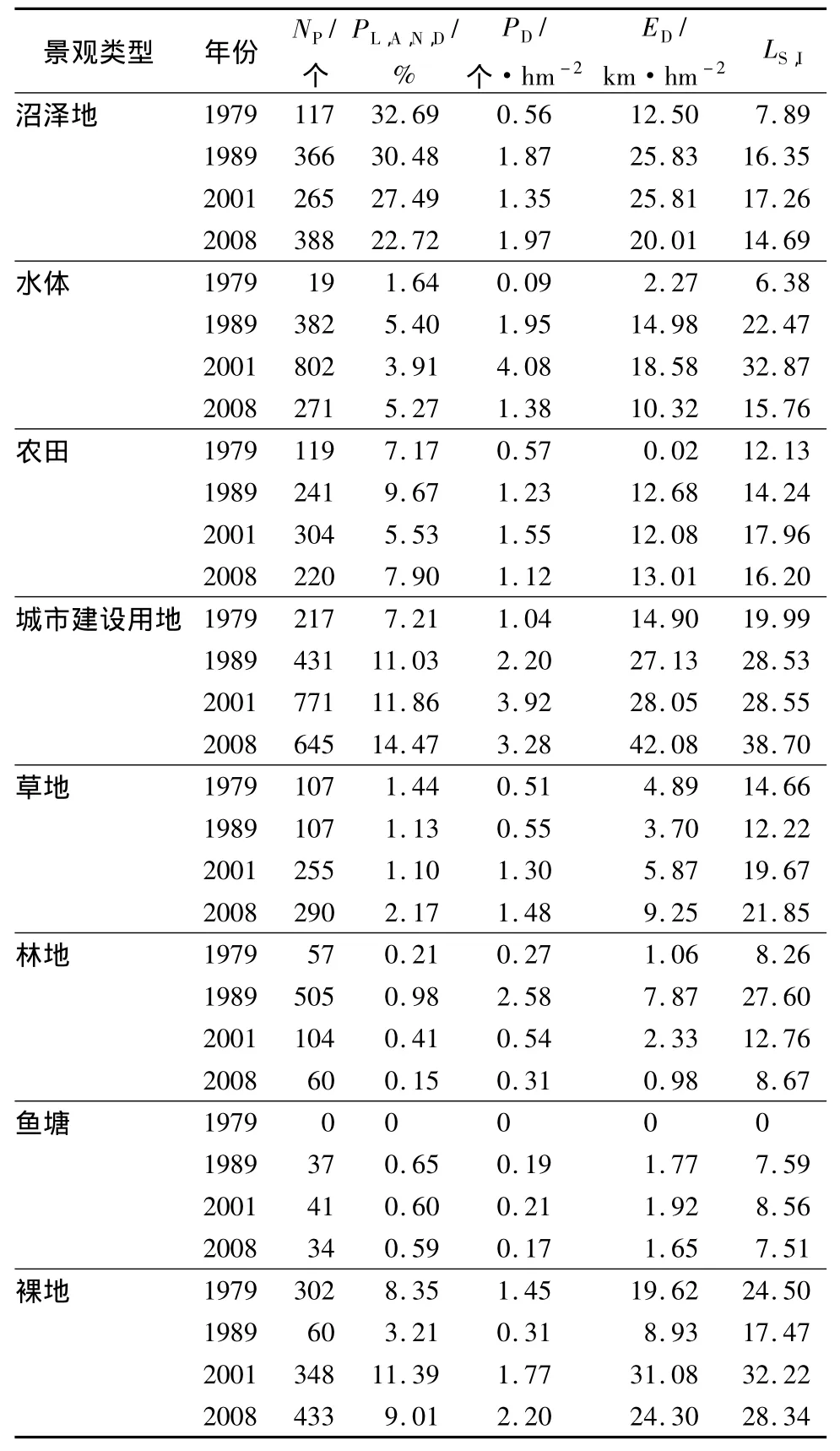

表2主要反映龙凤湿地保护区各个景观斑块类型变化特征。

表2 1979、1989、2001、2008年龙凤湿地保护区景观斑块类型特征值

3.2.1 景观斑块特征

从表2可以看出,1979年,各景观组分拥有斑块数(NP)最多的为裸地,302个,其次为城市建设用地,217个,最小为水体(域),19个,分布很不均匀,差异非常明显。1989年,各景观组分拥有的斑块数分布也很不均匀,其中林地斑块数位居第一位,为505个,其次为城市建设用地,431个,最少为鱼塘(新增景观类型),37个,差异逐步明显。2001年,各景观组分拥有的斑块数最多的为水体(域),802个,城市建设用地仍位居第二位,斑块数为771个,鱼塘仍为斑块数量最少(41个)的景观类型。2008年,斑块数量最多的景观组分为城市建设用地,其次为裸地,433个,最少的仍为鱼塘,34个。

景观斑块密度反映景观整体斑块分化程度,斑块密度越高,表明一定面积上异质景观要素斑块数量多,斑块规模小,景观异质性越高。当斑块密度按景观要素类型分别统计时,通过比较分析可以说明不同景观要素在景观空间结构中的作用和特点。1979年,斑块密度最大的为城市建设用地。到2001年,水体(域)的斑块密度上升为最大,且上升幅度也很大,说明其破碎程度增强,受到人类干扰程度较大,这种斑块破碎、分散的格局,使它们的边缘效应也相对较强,具有较强的辐射作用。到2008年,城市建设用地的斑块密度升为第一位,说明大庆“东移北扩”的城市发展战略的实施进程不断加快,城市道路和其它基础设施的建设对保护区内及周边的湿地、林地和草地等自然资源的“侵占”和“渗透”也逐步加快,由于湿地植被等自然资源破坏程度进一步加快,龙凤湿地保护区面临的生态压力逐步加大。

3.2.2 景观斑块形状特征及形状指数

景观类型的边界密度(ED)是指景观类型周长与类型面积的比例,是一个景观类型单位面积所拥有周长的度量。单位面积上的周长值越大,景观类型被边界分割的程度越高;反之,景观类型保存完好、连通性高。因此,该指标在一定程度上反映了景观类型的破碎化程度[17]。

从表3可以看出:1979年和2001年边界密度最高者为裸地,1989年和2008年边界密度最高者为城市建设用地。根据4个时期的边界密度变化特征,可认为城市建设用地和裸地对整个景观格局变化的影响程度最高。

景观形状指数(LS,I)反映景观斑块的复杂程度,指数数值越大,斑块形状越复杂。从解译结果来看,1979、1989、2001、2008年4个不同时期的形状指数最大的景观类型依次为裸地、林地、水体、城市建设用地。另外,从不同时期的排序来看,各景观类型形状指数均有升高,说明大部分景观类型均趋于复杂化。

3.3 景观动态变化总体特征

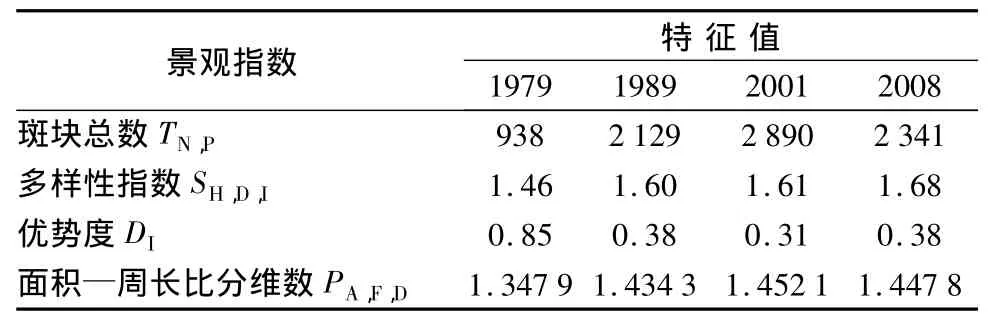

选取斑块总数、多样性指数、优势度和面积—周长比分维数等指数,对研究区域1979、1989、2001和2008年各时期的景观格局进行定量分析,具体结果见表3。

表3 1979、1989、2001、2008年研究区域景观格局总体特征值

3.3.1 斑块总数变化特征

从整个研究区域斑块总数的变化来看,近30 a来,斑块总数整体呈上升趋势(由1979年的938个增加到2008年的2 341个),造成了研究区域景观的破碎化程度不断加剧。这主要与研究区域内人为干扰活动(污水不达标排放、地下水过度开采、发展养殖和旅游开发)不断增强相关。但2001年以后斑块数目有下降的趋势,这与近年来当地政府建立湿地保护区、加强保护区管护以及实施水系整理、土地治理和植被恢复等生态工程有关。

3.3.2 景观多样性特征

景观类型多样性常用多样性指数(SH,D,I)和优势度(DI)来测定。由表3可以看出,1979、1989、2001、2008年4个不同时期的景观多样性指数依次呈上升趋势,但变化幅度不大。景观多样性的增加是由于土地利用越来越丰富所致。由于景观多样性的增加,龙凤湿地保护区的景观优势度从1979年的0.85减少到2008年的0.38,这意味着研究区域景观多样性增加,优势度减小。景观类型趋于多样性、均匀性发展,主要是由于人类活动干扰程度的增加,导致了景观破碎化程度加剧,使景观稳定性降低。

3.3.3 景观形状特征

面积—周长比分维数(PA,F,D)主要是定量描述景观类型的复杂程度,其中周长—面积比分维数值越大,景观形状越复杂。由表3可以看出,1979、1989、2001、2008年4个不同时期的PA,F,D值都很接近,但基本处于上升趋势,景观形状也逐步趋于复杂。

3.4 不同时段景观转移过程及贡献面积

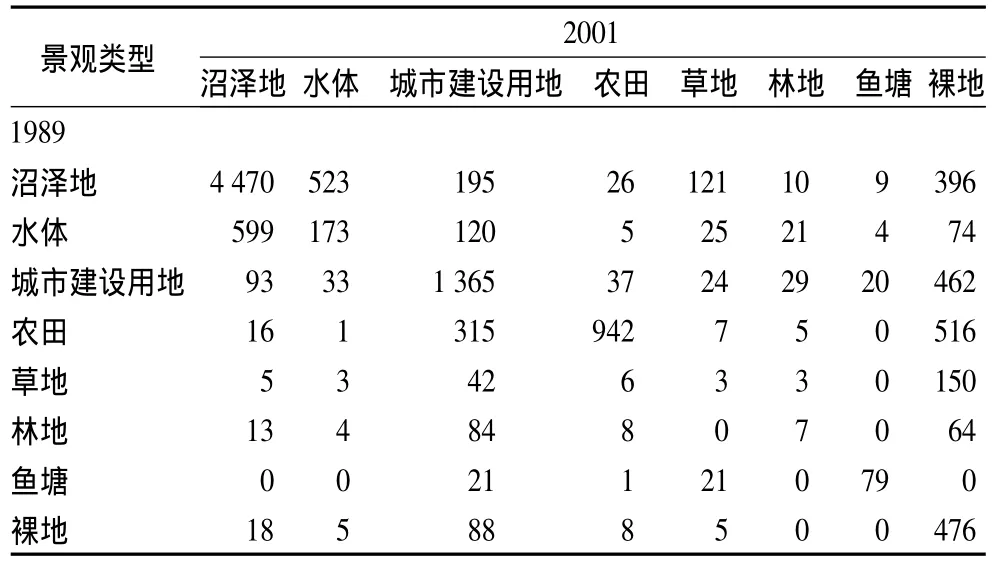

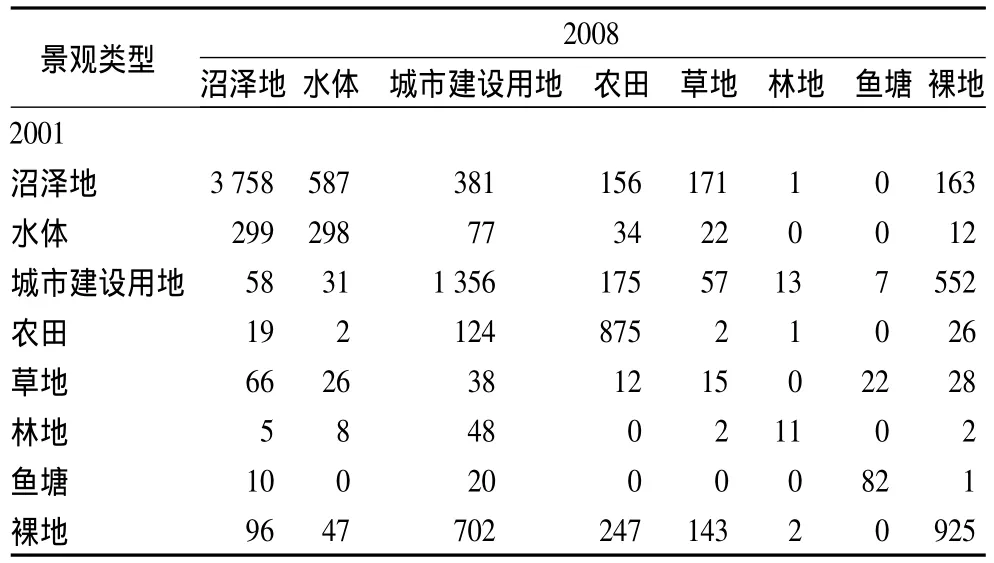

在GIS技术的支持下,对研究区域不同时段(1979—1989、1989—2001、2001—2008年)的土地利用/土地覆被变化图进行叠加,得到了龙凤湿地保护区4个不同时期之间不同景观组分的转移过程及贡献面积(表4、表5、表6)。

表4 1979—1989年研究区域景观转移过程及贡献面积 hm2

表5 1989年—2001年研究区域景观转移过程及贡献面积hm2

表6 2001—2008年研究区域景观转移过程及贡献面积 hm2

从单一土地覆被物的转移过程来看,近30 a来沼泽地向城市建设用地转移的贡献率最大,表明城市化过程是造成沼泽地萎缩、湿地植被减少、湿地功能退化的主要原因,同时,城市建设用地的开发和建设,也相应地使污染物排放量增加,加速了湿地萎缩和退化。从景观变化的结果来看,近30 a来龙凤湿地保护区及周边区域的土地利用方式变化显著,城市建设用地大幅增加,沼泽地、林地等自然资源类型逐年减少,湿地生态安全面临严重威胁。

4 结论与讨论

景观格局演变研究表明,自1979年以来,研究区域的主要斑块类型,即体现龙凤湿地主要生境特点的沼泽湿地的斑块面积不断减少,斑块数量大幅度增加,生境破碎化严重;而作为人为干扰活动的主要形式——城市扩张过程,造成了城市建设用地斑块面积和数量急剧增加;另外,对整个景观格局变化影响程度较高的斑块类型——裸地,其斑块面积仍然较大,斑块数量也呈增加趋势。

研究区域1979、1989、2001、2008年4个不同时期土地利用/土地覆被的变化,导致龙凤湿地整体生态环境质量下降、生境破碎化严重。尤其从沼泽地、城市建设用地和裸地等单一土地覆被物的变化结果和转移过程来看,城市建设用地的不断扩张,是造成研究区域沼泽地面积减少和整体景观破碎化的主要驱动因素。

另外,环境污染也是导致龙凤湿地保护区格局变化不可忽视的因素:工业废水、生活废水、农药、化肥及石油类等污染物大量排入湿地,据目前调查分析,目前龙凤湿地保护区内的水质属于劣 V 类[18],部分指标严重超标[18-19],长期的排污导致湿地生物多样性减少、湿地面积锐减、生态功能严重退化。

龙凤湿地自然保护区地处大庆市东城区,随着大庆城市“东移北扩”发展战略的调整,东部城市的急剧扩张导致龙凤湿地保护区呈“孤岛”形式镶嵌在快速城市化区域中。因此,有关部门应该切实加强龙凤湿地资源的保护、加快受损湿地的生态恢复、严格控制各类污染物的排放。

以遥感影像作为基本信息源,运用地理信息系统技术,利用不同时期遥感影像的比较,研究景观空间格局及其动态变化特征,可以快速地获取景观动态变化的相关信息,为湿地资源的科学管理、保护与可持续利用提供了科学辅助决策支持,并已经成为景观生态学领域中一种比较有效的研究方法[4,20-21]。但值得注意的是,针对同一研究区域进行景观格局及动态变化分析时,应尽量选用分辨率相同、拍摄时段比较接近的遥感影像,以有利于提高遥感影像解译判读的准确性和研究结果的精确性。本文在研究过程中,就遇到了类似问题,所利用的4期遥感影像分别为MSS、TM、ETM和ETM+影像,4期分辨率也不完全相同,研究结果必然存在一定的误差,但不影响到龙凤湿地保护区景观格局动态变化的总体趋势。随着遥感技术的发展,遥感影像的分辨率在不断提高,如何消除或降低由于影像拍摄时段不同或分辨率不同造成的研究结果误差,也是未来需要进一步深入研究和探讨的问题。

[1]常学礼,张安定,杨华,等.科尔沁沙地景观研究中的尺度效应[J].生态学报,2003,23(4):635 -641.

[2]张金屯,邱扬,郑凤英.景观格局的数量研究方法.山地学报,2000,18(4):346 -352.

[3]杨英保,江南,苏伟忠.南京城市景观空间格局的变化分析[J].南京林业大学学报:自然科学版,2004,28(6):39-42.

[4]傅伯杰,陈利项,马克明,等.景观生态学原理及应用[M].北京:科学出版社,2001.

[5]许慧,王家旗.景观生态学的理论与应用[M].北京:中国环境科学出版社,1993.

[6]邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社,2000.

[7]Zonneveld I S.Land Ecology[M].Amsterdam:SPB Academic Publishing,1995.

[8]陈康娟,王学雷.人类活动影响下的四湖地区湿地景观格局分析[J].长江流域资源与环境,2002,11(3):219 -223.

[9]尹发能.四湖流域湿地景观空间格局研究[J].水生态学杂志,2010,3(4):23 -27.

[10]郭晋平,王石会,康日兰,等.管涔山青扦(Picea wilsoni)天然林年龄结构及其动态的研究[J],生态学报,1997,17(2):184-189.

[11]车生泉,宋永昌.上海城市公园绿地景观格局分析[J].上海交通大学学报:农业科学版,2002,20(4):322 -327.

[12]Mc Garigal K,Marks B J.Fragstats:Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure[R].Portland:USDA,Forest service,Pacific,Northwest Research Station,1995.

[13]李秀珍,布仁仓,常禹,等.景观格局指标对不同景观格局的反应[J].生态学报,2004,24(1):123 -178.

[14]王宪礼,胡远满,布仁仓.辽河三角洲湿地的景观变化分析[J].地理科学,1996,16(3):260 -265.

[15]王宪礼,肖笃宁,布仁仓,等.辽河三角洲湿地的景观格局分析[J].生态学报,1997,17(3):317 -323.

[16]汪爱华,张树清,张柏.三江平原沼泽湿地景观空间格局变化[J].生态学报,2003,23(2):237 -243.

[17]曾静,廖善刚.晋江土地利用动态变化及社会驱动力分析[J].国土与自然资源研究,2004(4):37-39.

[18]胡远东,达良俊,许大为,等.大庆龙凤湿地自然保护区水质分析及污染防治对策[J].国土与自然资源,2010(5):53-54.

[19]程荣进,张思聪,周晓聪,等.大庆城郊湿地沉积物重金属污染及聚类分析[J].中国农学通报,2009,25(2):240 -245.

[20]刘常富,孙冉,李小马,等.基于RS和GIS的沈阳城市森林景观格局动态变化[J].东北林业大学学报,2009,37(4):13-15.

[21]金姗姗,臧淑英.RS和GIS技术在湿地资源研究中的应用:以大庆市湿地为例[J].测绘与空间地理信息,2008,31(1):23-28.