云南蓝果树的种群状况及生态习性1)

2011-05-31史富强杨文忠陈宏伟

陈 伟 史富强 杨文忠 周 云 陈宏伟

(国家林业局云南珍稀濒特森林植物保护和繁育实验室(云南省林业科学院),昆明,650204)

云南蓝果树(Nyssa yunnanensis W.C.Yin)又名毛叶紫树,为蓝果树科(Nyssaceae)蓝果树属(Nyssa Gronov ex Linn.)落叶大乔木。云南蓝果树是我国特有种[1],为《国家重点保护野生植物名录(第一批)》所列国家一级保护植物,是国际自然与自然资源保护联盟(IUCN)评价标准体系下的极度濒危种(Critically Endangered Species)[2-3]。本种于 1977 年在《云南植物志:第1卷》[4]上发表为新种,迄今为止,其相关研究报道较少,仅见于系统分类、形态修订及种子萌发特性研究[5-6]。基础性资料的欠缺严重影响了对极度濒危植物云南蓝果树的保护,鉴于此,于2010年开展了云南蓝果树资源调查,以期了解云南蓝果树资源分布状况及生态习性,为云南蓝果树的有效保护提供基础资料和科学依据。

1 研究方法

在收集云南蓝果树相关文献资料、查阅云南蓝果树标本信息(表1)基础上,根据各种记载所显示的云南蓝果树植物学特性及生境,划定云南蓝果树可能的分布范围,携带相关图片资料及云南蓝果树新鲜枝条,深入目的地,开展社区访谈,汇总各种信息最终确定调查地点实地调查。云南蓝果树植株分布点用全球定位系统(GPS)定位,测量植株的胸径、树高、冠幅,记录海拔、坡度、坡向、植株健康状况、结实情况、林下幼苗生长情况,调查云南蓝果树群落特征及自然生态条件。

2 云南蓝果树的资源分布

2.1 云南蓝果树的理论天然分布范围

经查询,国内主要标本馆目前藏有云南蓝果树标本共9份,均采自云南省西双版纳州景洪市普文镇,从馆藏标本的记录信息看,各标本均采自1957年,从不同的采集者推测,云南蓝果树在1957年普遍分布于景洪普文,其云南蓝果树新种的花模式即出自普文标本,据云南植物志记载,其果模式来自于景洪市勐罕镇标本,可确定勐罕镇为另一个确切的云南蓝果树天然分布地。通过整理标本信息,结合《云南植物志》《西双版纳植物名录》《云南国家重点保护野生植物》及附近保护区本底资料[7-10],并分析邻近地区的气象资料,得出云南蓝果树理论的天然分布范围(图1)。

2.2 云南蓝果树的资源现状

对云南蓝果树分布区展开野外实地调查,共调查2个州市3个县份共计10个乡镇,仅于普文镇发现3个云南蓝果树种群,其中2个为云南蓝果树天然种群,1个为云南蓝果树人工种群。2个天然种群中共有云南蓝果树8株(表2),种群I海拔865 m,有云南蓝果树5株,胸径大于40 cm的植株有3株,其中最大1株胸径达48 cm,径级在8~10 cm的植株有2株,最小1株胸径9.1 cm。从植株生长情况看,种群I的5株云南蓝果树生长良好,根据树下散落种子判断,其中3株已进入生殖生长阶段开始结实,但林下皆未发现云南蓝果树幼苗。天然种群II有云南蓝果树3株,沿同一溪流分布,且有部分根露于溪流中,植株6与植株7相距150 m左右,植株7与植株8相距100 m左右,种群II植株7胸径达90.4 cm,为此次调查中发现的最大1株云南蓝果树,植株底部具有明显的板根,植株8胸径达85.0 cm,健康状况良好,为此次调查中唯一 发现树下具有幼苗的植株。

表1 云南蓝果树标本信息

图1 云南蓝果树资源分布图

表2 云南蓝果树天然种群

云南蓝果树人工种群位于西双版纳州景洪市普文镇,海拔865 m,共计18株(表3),沿着沟边成一字形排列,株距3~5 m不等,该人工种群平均胸径34.5 cm,平均树高为25.5 m,除1株枯顶外,其余生长良好,林下皆未见云南蓝果树幼苗,具体种植年代不详,但根据访谈及胸径推算,树龄应该在30 a以上。另在普洱市思茅区于2000年移栽云南蓝果树植株1株,胸径9.0 cm,树高6.5 m,移栽时幼苗约50 cm 高,来源于普文天然云南蓝果树种群,而经实地调查,该天然种群目前已被茶叶地取代。

表3 云南蓝果树人工种群表

3 云南蓝果树的生态习性

3.1 气候因子

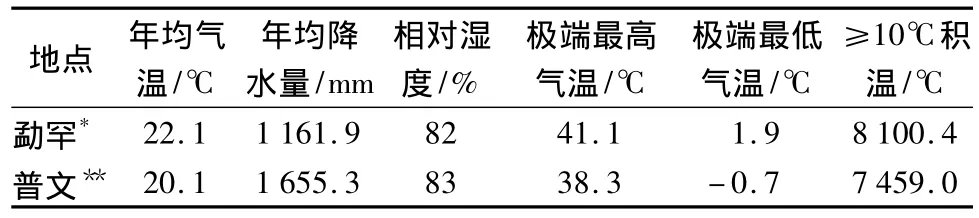

云南蓝果树为蓝果树属分布较南的树种,分布范围狭窄,仅分布于云南南部西双版纳洲景洪市,分布地属热带北缘季风气候类型,一年之中受湿润的西南季风和干暖的西风南支急流交替控制,半年为雨季,半年为旱季。通过分析云南蓝果树分布点的气候因子(表4),得出适于云南蓝果树生长的气候条件,即年平均气温大于20.0℃,年降水量不低于1 100.0 mm,年平均相对湿度在80%以上,极端最低温不低于-0.7℃,极端最高温不高于42.0℃,≥10℃积温不低于7 450.0℃,干湿季节明显,且要求冬春多雾,以弥补旱季缺水。

表4 云南蓝果树模式标本采集地气候因子

3.2 地形地貌因子

云南蓝果树主要分布于植被保存良好的沟谷雨林中低洼潮湿处,通常沿着溪流或沟塘分布,分布地海拔为500~900 m,标本所记录的普文昆洛公路627 km和628 km处的海拔1 100 m有误,实地调查海拔仅为870 m,人工栽培地点若选择适宜可以在海拔1300 m正常生长,野生云南蓝果树分布于山间沟底、四季潮湿的环境,多沿着山中溪流分布。人工种群栽培经验显示,在云南蓝果树分布地恢复种群时,水分条件应是选择恢复地点的关键因子,潮湿的环境有利于云南蓝果树生长,选择地势相对平坦、临水的环境,并沿沟谷栽植可有效提高植株的成活率。

3.3 土壤因子

云南蓝果树分布地土壤为赤红壤[9],具体可分为2个亚类(表5):紫色沙页岩赤红壤及紫色页岩赤红壤。生境地土体厚度在低山坡面达1 m以上,在箐沟中较陡峭的局部坡面上,为厚度为0.5~0.8 m的中层土壤,土壤呈酸性,pH值为4.3~6.3,有机质质量分数低,仅为 0 .56~2.67 g·kg-1,缺氮,尤其少磷,而钾较丰富。土壤具有典型的雨林土壤特征,即土壤养分指标不高,湿热的条件致生物小循环旺盛,有利于林木的生长。

表5 云南蓝果树分布地土壤类型及营养状况

3.4 群落特征

群落结构复杂,大致可以分为乔木层、灌木层、草本层以及由藤本植物和附生植物构成的层间植物层。

乔木层可分为3层,乔木I层高度大于20 m,由高大乔木组成,覆盖度约30%,主要树种有云南蓝果树、千果榄仁(Terminalia myriocarpa),植株呈稀疏分布,植株下部具有明显的板根状结构;乔木Ⅱ层高10~20 m,为群落的主林冠层,覆盖度约70%,物种以桑科榕属、木兰科及樟科为主,主要树种有合果木(paramichelia baillonii)、大叶藤黄(Garcinia xanthochymus)、肉桂(Cinnamomum cassia)、粗穗石栎(Lithocarpus grandifolius)、南酸枣(Choerospondias axillaris)、西南木荷(Schima wallichii)、木莲(Manglietia fordiana)、钝叶桂(Cinnamomum bejolghota)及若干榕属植物;乔木Ⅲ层高3~10 m,与灌木层的分层界限不很明显,该层物种多,但大多数物种数量很少,主要树种有木奶果(Baccaurea ramiflora)、四角蒲桃(Syzygium tetragonum)、木莲 (Manglietia fordiana)、鱼尾葵 (Caryota ochlandra)、大叶黑桫椤(Alsophila gigantea)、披针叶楠(Phoebe lanceolata)、云南红豆(Ormosia yunnanensis)、金毛榕(Ficus chrysocarpa)等。

灌木层高度为1~3 m,植物种类丰富,树种有粗叶榕(Ficus hirta)、紫珠(Callicarpa bodinieri)、蒟子(Piper yunnanense)、包疮叶(Maesa indica)、鹅掌柴(Schefflera octophylla)、干花豆(Fordia cauliflora)、称杆树(Maesa ramentacea)、北酸脚杆(Medinilla septentrionalis)、罗伞(Brassaiopsis glomerulata)、苦竹(Pleioblastus amarus)等。

草本层以喜阴湿的竹芋科和姜科植物为主,覆盖度为10%~25%,在局部沟边可达50%以上,主要植物有柊叶(Phrynium capitatum)、艳山姜(Alpinia zerumbet)、心叶凹唇姜(Boesenbergia fallax)、野蕉(Musa balbisiana)、七叶一枝花(Paris polyphylla)、金毛狗(Cibotium barometz)、水蕨(Ceratopteris thalictroides)、翠云草(Selaginella uncinata)、粗穗蛇菰(Balanophora dioica)等。

层间植物主要以木质藤本为主,且多缠绕在乔木树种上,形成独特的景观。主要种类有麒麟叶(Epipremnum pinnattum)、钩藤(Uncaria rhynchophylla)、狮子尾(Rhaphidophora hongkongensis)、藤黄檀(Dalbergia hancei)、飞龙掌血(Toddalia asiatica)、墨绿酸藤子(Embelia nigroviridis)等。

4 结论与讨论

经实地调查,云南蓝果树极度濒危,目前仅于普文镇天保林中发现2个天然种群,共8株云南蓝果树,云南蓝果树天然种群及个体数量都极少,已经低于稳定存活界限,濒临灭绝,属于极小种群物种和极度濒危物种,亟待优先进行保护。

云南蓝果树分布范围狭窄。仅分布于云南南部西双版纳州景洪市,南起勐罕镇,北到景洪市与普洱市交界地段,分布地气候类型为热带北缘季风气候。从群落物种组成看,分布地植物区系热带性质显著,分布地北端在地理上位于热带亚洲植物区与东亚植物区的交汇地带,该区系中的许多热带植物在此已接近其分布的北界,植物区系具有明显的热带北缘性质[12];蓝果树属作为东亚和北美间断分布型[13],其分布区已接近该分布型的最南端。因此,认为云南蓝果树狭窄的适宜分布区是导致其种群规模极小的生物地理学原因。云南蓝果树对生境的要求高,其生境为四季潮湿的沟谷雨林,海拔500~900 m,多沿着中间沟底溪流分布,生长地土壤为赤红壤,呈酸性。土壤水分和空气湿度等是限制云南蓝果树种群向山地雨林扩散的主要生态因子。

生境破坏是导致云南蓝果树种群数量急剧减少的人为原因。热区农业经济的迅猛发展,导致当地包含云南蓝果树原生境在内的大量天然林不断被橡胶、咖啡、茶叶等经济林所取代。生境的破坏和片断化,改变了云南蓝果树适生地的小气候,特别是水湿条件的改变严重威胁了云南蓝果树的生存和繁衍,致使该极小种群物种随时濒临灭绝。

种群数量是评价保护成效最重要的指标[14]。可喜地看到云南蓝果树已被列为云南省极小种群物种拯救保护规划纲要(2010—2020年)保护物种,针对云南蓝果树种群现状及其生态学习性,建议采取如下措施加以保护:就地保护,2个天然种群由于不在自然保护区中,其生境随时有被破坏的可能,当前首要任务是就地保护种群的生境不被破坏,为种群的恢复提供种源;种质基因保存,鉴于野生云南蓝果树种群和数量的极度濒危,建议依托“中国西南野生生物种子资源库”等单位开展云南蓝果树种质基因保存工作;引种保护,构建人工种群,云南蓝果树萌发试验证实,可通过人工增加植株数量的方式逐步恢复和重建种群[6]。建议在当地植物园、公园进行引种保护,在自然保护区等有保障的区域选择适宜的生境进行人工种群的恢复。

致谢:张立德、付强、杨正彬和唐社云等多位同仁参加了野外调查,在此一并感谢!

[1]傅立国.中国珍稀濒危植物[M].上海:上海教育出版社,1989.

[2]汪松,谢炎.中国物种红色名录:第1卷[M].北京:高等教育出版社,2004.

[3]李玉媛,司马永康,方波,等.云南省国家重点保护野生植物资源的现状与评价[J].云南植物研究,2003,25(2):181 -191.

[4]吴征镒.云南植物志:第1卷[M].北京:科学出版社,1977.

[5]孙宝玲,张长芹.极度濒危植物云南蓝果树的形态修订[J].云南植物研究,2007,29(2):173 -175.

[6]孙宝玲,张长芹,周凤林,等.极度濒危植物:云南蓝果树的种子形态和不同处理条件对种子萌发的影响[J].云南植物研究,2007,29(3):351 -354.

[7]中国科学院云南热带植物研究所.西双版纳植物名录[M].昆明:云南民族出版社,1984.

[8]李玉媛.云南国家重点保护野生植物[M].昆明:云南科学技术出版社,2005.

[9]李玉媛.菜阳河自然保护区定位监测[M].昆明:云南大学出版社,2003.

[10]云南省林业厅.糯扎度自然保护区[M].昆明:云南科学技术出版社,2004.

[11]王达明.西双版纳普文试验林场自然条件[C]//云南省林业科学院.热区造林树种研究论文集.昆明:云南科学技术出版社,1996:5-9.

[12]朱华,赵崇奖,王洪,等.思茅菜阳河自然保护区植物区系研究:兼论热带亚洲植物区系向东亚植物区系的过渡[J].植物研究,2006,26(1):38 -51.

[13]吴征镒.中国种子植物属的分布区类型[J].云南植物研究,1991(增刊Ⅳ):1-139.

[14]史军辉,黄忠良,蚁伟民,等.渐危植物格木群落动态及其保护对策[J].西北林学院学报,2005,20(3):65 -69.