炉霍县生态环境遥感动态监测与分析

2011-05-24杨武年兰明菊

李 丽,杨武年,李 胤,兰明菊

(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室/遥感与 GIS研究所,四川 成都 610059)

生态环境的可持续发展是全球可持续发展的重要组成部分。生态监测是运用可对比的方法,在时间或空间上对特定地域范围内生态系统或生态系统聚合体的类型、数量、结构和功能等方面中的一个或几个要素进行定期、系统测定和观测的过程[1]。由于植被覆盖较好且土地利用类型多样,所以本研究以2000年和2007年炉霍县TM图像为研究资料,借助 ERDASIMAGINE软件和ArcView、ArcGIS对遥感图像进行处理和分析,先运用 ERDASIMAGINE处理软件对遥感图像进行多波段合成、几何校正等,再在 ArcView和ArcGIS中进行图像的解译与分类,以研究炉霍县土地利用的变化情况,为更好地保护生态环境提供决策依据。

1 研究区概况

炉霍县位于甘孜藏族自治州中北部,东接道孚县,西北与甘孜县相邻,西南与新龙县接壤,北面毗邻色达县,东北与阿坝州的壤塘、金川两县相邻;总面积约为5796km2,属温带季风气候区,夏季温暖冬春寒冷,空气干燥,风沙较大,年均气温 6.4℃,年日照时数 2605h,无霜期 94d;属半农半牧区,区域内森林众多,河流纵横,野生动植物资源丰富。

2 遥感图像处理与解译

2.1 数据处理

本文选用 LANDSAT/TM数据,其中 TM2对应健康植被的绿反射区,适用于植被的绿反射峰测量,也适用于水体污染监测;TM3是绿色植物强吸收的可见光红光波段,常用于区分土壤边界和地质体边界,受大气影响小,分辨率较高;TM4用于测定生物量和监测作物长势、区分植被类型、绘制水体边界、探测水中生物的含量和土壤湿度[2]。本研究选取 432波段组合,以反映植物的生长状况。

遥感数据处理流程:①数据的选择。以 2000年和2007年炉霍县TM图像 432波段假彩色影像作为本次研究的数据源。②图像的校正。以 2000年TM图像为基准,应用二元三次多项式进行几何纠正,将其与 2007年 TM图像配准。③图像的增强。为增强图像的解译效果,对两个时相的图像进行主成分变换的图像光谱增强处理,得到对比图像。④图像的剪裁。经过几何校正的遥感图像包括整个研究区范围,但和研究区边界不一致,因此需根据研究区边界线进行裁剪,得到和研究区范围一致的遥感图像。⑤图像的分类。在遥感影像预处理的基础上,根据研究区的地形地貌等特征,采用监督分类的方法将图像中土地利用类型分为有林地、天然草地、灌木林地、疏林地等。

2.2 解译与分类

遥感影像解译采用人机交互的方法,选用监督分类法获取地物信息。由于遥感图像的异物同谱现象以及受人为因素干扰,使用监督分类法会将图像上信息颜色相似但类型不一致的两种地物归为同一类,为提高解译精度需进行分类后处理,即根据影像特征重新归类。根据陆地卫星TM假彩色图像土地资源信息提取标志,以及人工目视解译可视度将2000年炉霍县土地利用类型分为13种,分别为耕地、有林地、灌木林地、疏林地、湖泊、冰川积雪、城镇用地、农村居民用地、裸岩、天然草地、人工草地、迹地及特殊用地,2007年又新增一种土地利用类型——园地。

3 生态环境动态监测成果分析

3.1 归一化植被指数提取

植被指数是从多光谱遥感数据中提取的有关地球表面植被状况的定量数值,通常是采用红波段(R)和近红外波段(IR)数值,通过数学运算进行线性或非线性组合得到的计算值[3],常用的植被指数有比值植被指数(IRV)、差值植被指数(IDV)、归一化植被指数(NDVI)等[4]。以归一化植被指数为例,对于陆地表面主要覆盖物,云、水、雪在可见光波段相对于近红外波段有较高的反射率,其NDVI值为负;岩石在两波段有相似的反射率,故其 NDVI值接近于0;在有植被覆盖的情况下,NDVI值为正值,并且随植被覆盖度的增大而增大[5]。本文提取了 2000年和2007年的归一化植被指数(NDVI),2000年的归一化植被指数取值范围为-0.55~0.23,2007年的取值范围为-0.19~0.21。从 2000年到2007年,炉霍县的 NDVI值呈减小趋势,植被覆盖度降低在很大程度上是因为林地面积减少导致的。

3.2 生态环境动态监测成果

对研究区内各土地利用类型属性进行统计,在 ArcView软件下通过属性表观察土地利用类型的变化,并计算其面积变化情况,具体步骤为:在 ArcView软件中加载所需数据,对属性表进行编辑,选择属性表中用于计算的标准 field(选择图像的 Area),再应用summarize命令进行指数的计算,将统计结果用表格表示。

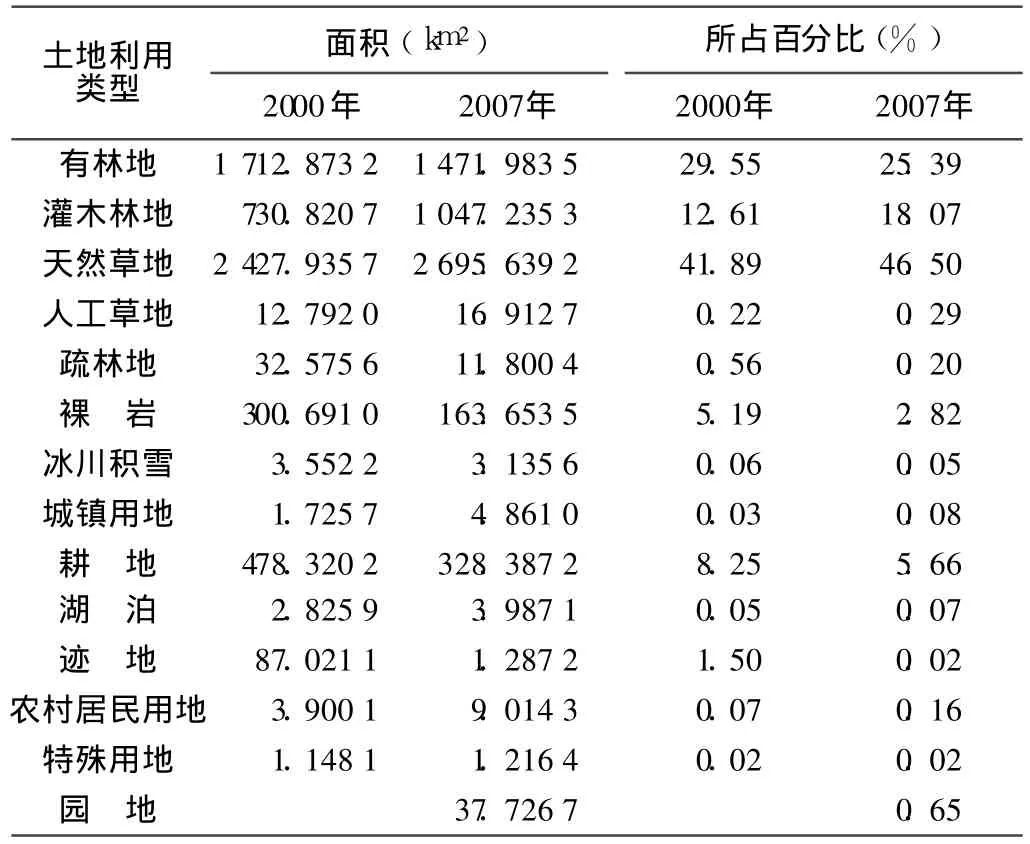

根据遥感解译结果,分别统计了 2000、2007年研究区土地利用类型变化情况,见表1。由表1知,2000—2007年炉霍县有林地、疏林地、耕地、裸岩、冰川积雪、迹地面积有所减少,灌木林地、天然草地、人工草地、湖泊、城镇用地、农村居民用地和特殊用地面积有所增加,其中疏林地、耕地和迹地、裸岩减少明显,城镇用地、农村居民用地增加突出。

表1 2000、2007年炉霍县土地利用类型变化统计

(1)林业用地包括有林地、疏林地和灌木林地。相比 2000年,2007年研究区林地面积有所减少,其中有林地面积由1712.8732km2减少为1471.9835km2,疏林地面积由32.5756km2减少为11.8004km2,有林地和疏林地面积减少在很大程度上是不合理的人类活动导致的,包括无序砍伐森林、人口过度增长、生态环境退化以及农业用林增加等;灌木林地面积由 730.8207km2增加为1047.2353km2,灌木林地面积增加说明近年来通过加强环境保护、开展植树造林,研究区生态建设取得了一定成效。

(2)2000年研究区耕地面积为478.3202km2,2007年为328.3872km2,耕地面积明显减少。分析其原因,一方面由于实施了退耕还林还草工程,使部分耕地转化为草地;另一方面随着经济的发展,人口数量增加对住房、交通、休闲用地需求持续走高,使大量耕地转化为建设用地。

(3)2000—2007年草地面积明显增加,其中天然草地由2427.9357km2增加到2695.6392km2,人工草地由12.7920km2增加到16.9127km2。草地面积的增加与退耕还草措施的实施是分不开的,8年来共增加约 272km2,并且很大部分是由迹地转化而来的。迹地面积减少、草地面积增加,体现出研究区生态环境得到了改善。

(4)2000—2007年裸岩和迹地面积明显减少,其中裸岩由300.6910km2减少到163.6535km2,迹地由 87.0211km2减少到1.2872km2。这是因为随着生态环境和自然条件的改善,原来的迹地和裸岩地逐渐转换为草地或灌木林地。

(5)新增土地类型——园地。2000年研究区内基本没有园地,而在 2007年遥感影像上园地面积已占有相当大的比例,达到37.7267km2。新增园地土地利用类型体现了研究区重视生态环境的平衡发展和保持生态系统的多样性,使环境状况得到了改善。

值得注意的是,上述分析结果是基于不同时相遥感影像做出的粗略归纳,其中最大的误差来源是并不完全一致的时相,2000年 TM图像成像时间是 4月份,而 2007年 TM图像是 7月份。另外,在图像处理过程中还会出现几何校正及监督分类误差等,例如几何校正中部分控制点的选取坐标差距较远,监督分类中分类像元的提取、图像解译判断误差,图像波段组合的颜色解译误差等。上述众多因素都直接影响了最后的统计分析结果,会导致生态环境质量监测产生偏差。

4 结 语

影响生态环境变化的因素分为自然环境因子和社会人文因子。自然环境因子方面,气候、地形、地貌、植被等的变化都会直接影响地区生态环境变化。社会人文因子方面:①社会经济因子。改革开放以来,经济的迅速发展不仅通过人口增加、产业集中、地域扩展占用土地,而且通过生活方式和价值观念的转变,改变了原来的土地利用结构[6],表现在农用地(耕地)比例下降、非农用地(城镇用地和农村居民用地)比例上升。②人口因子。人口的数量、分布、结构、素质和迁移等都会影响土地利用和生态环境的变化。③政府政策因子。国家对环境保护的重视和公民环保意识的增强,以及为合理利用土地资源、增加林草植被、维护国家生态安全制定的退耕还林还草政策及相应的补助政策等,都会对区域生态环境产生重要影响。因此,为改善炉霍县生态环境,需要完善保护环境的相关法规、政策,采取科学合理的管理措施,减少经济建设对环境的不良影响;保持区域生态环境的稳定性和多样性,减轻对生物多样性的破坏;宣传生态环境保护的重要意义,提高人们的环境保护意识。

[1]吴邦灿,费龙.现代环境监测技术[M].北京:中国环境科学出版社,1999:263-268.

[2]梅安新,彭望琭,秦其明,等.遥感导论[M].北京:高等教育出版社,2001:144-175.

[3]杨存建,张增祥,韩秀珍,等.不同植被指数情况下的中国土壤侵蚀特征分析[J].水土保持通报,2001,21(1):26-29.

[4]田庆久,闵祥军.植被指数研究进展[J].地球科学进展,1998,13(4):328-329.

[5]熊育久.湖南省E O S/MO D I S植被指数时空变化研究[D].长沙:中南林业科技大学,2006.

[6]李玉霞,杨武年,邵怀勇,等.基于遥感与 GIS土地利用/覆盖动态监测及驱动力分析[J].农机化研究,2006(11):63-66.