并存淤胆性肝炎患者的围手术期中西医结合治疗

2011-05-22左世东廖恒祥

左世东,廖恒祥

淤胆型肝炎又称胆汁淤积型肝炎或胆小管型肝炎,病人自觉症状轻,皮肤瘙痒,常有明显肝脏肿大,血清胆红素明显升高,胆酸、r-GT、ALP可明显升高。其病程长,黄疸迁延不退。如果患者并存需手术的疾病治疗时,则增加了风险性。我院于2007年1月—2009年1月采用中西医结合方法对此类患者进行了围手术期治疗,效果较好,报道如下。

1 临床资料

全组共55例,采用半随机对照的方法分为治疗组和对照组,治疗组28例,男18例,女10例。胆囊结石合并急性胆囊炎及胆总管结石7例,胃癌4例,结肠癌5例,急性阑尾炎5例,消化道溃疡急性穿孔4例,门脉高压并消化道大出血3例。平均病程(6.20±1.80)年,平均年龄(42.50±10.47)岁。对照组27例,男19例,女8例。胆囊结石合并急性胆囊炎及胆总管结石6例,胃癌5例,结肠癌6例,急性阑尾炎4例,消化道溃疡急性穿孔3例,门脉高压并消化道大出血3例。平均病程(5.96±1.99)年,平均年龄(39.81±11.07)岁。两组患者一般情况经统计学分析,无明显差异(P>0.05),具有可比性。

全部病例均符合2000年西安中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会制定病毒性肝炎的“有关肝内淤胆型肝炎的诊断标准”[1]。有不同程度的淤胆性肝炎的表现,按入院时间顺序分成两组,实验室检查指标详见表1、表2。

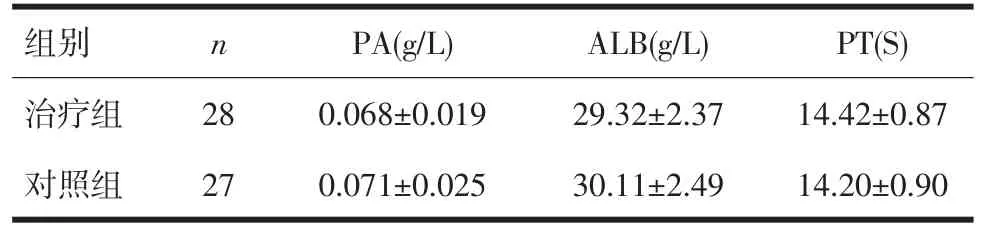

表1 两组患者入院时肝功能指标比较()

?

表2 两组患者入院时肝功能指标比较()

表2 两组患者入院时肝功能指标比较()

?

2 方法

2.1 治疗方法 两组患者均应用护肝、营养支持、糖皮质激素和苯巴比妥等综合治疗。治疗组在此基础上,给予中药清胆汤浓煎液200mL口服,2次/d。对于非急症手术患者,术前平均使用清胆汤5~8 d。手术后待胃肠功能恢复,持续使用清胆汤6~12 d。不能进食者由胃管注入并夹管2 h。清胆汤组成:茵陈 30g,赤芍 15 g,竹叶 15 g,柴胡 15 g,黄芩 9 g,枳实9 g,银花30g,连翘12 g,蒲公英30g,大黄9 g(后下),芒硝9 g(冲服),泽泻12 g。右胁痛者加元胡10g,川楝子15 g;湿热重者加栀子10g,黄芩12 g;痰热者加半夏10g,竹茹10g;脾虚者加白术10g,茯苓15 g;皮肤瘙痒者加地肤子12 g,丹皮12 g。

2.2 手术方式 胆囊结石合并急性胆囊炎及胆总管结石者行胆囊切除或胆总管探查、T管引流术;胃癌及结肠癌均行标准根治术;急性阑尾炎行阑尾切除术;消化性溃疡急性穿孔予以穿孔修补术;门脉高压并消化道大出血予以脾切除、贲门周围血管离断术。

2.3 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[2]制定。痊愈:临床症状、体征全部恢复正常,各项血生化检查全部正常。显效:临床症状改善、体征消失,血生化检查大多恢复正常。有效:临床症状改善,体征消失,血生化检查部分恢复正常。无效:临床症状体征及血生化检查无改善或加重。

2.4 统计学方法 所有数据采用SPSS统计软件进行统计学处理,计量资料以均数±标准差()表示,两组间比较采用t检验;临床疗效比较采用Riddit分析,以P<0.05为具有统计学意义。

3 结果

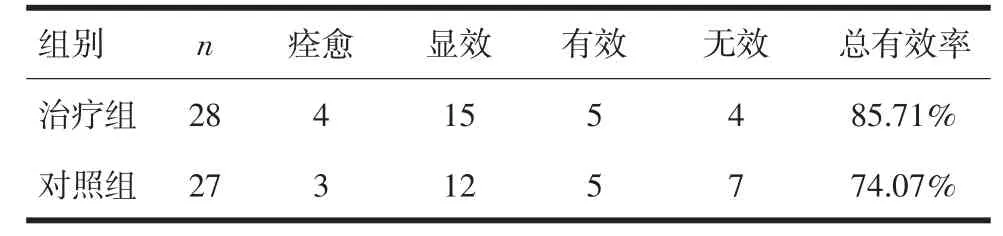

3.1 临床疗效 全组有11例出现进行性肝功能损害,使用人工肝透析治疗,其他患者均安全渡过围手术期。两组临床疗效比较见表3。

表3 两组患者临床疗效比较

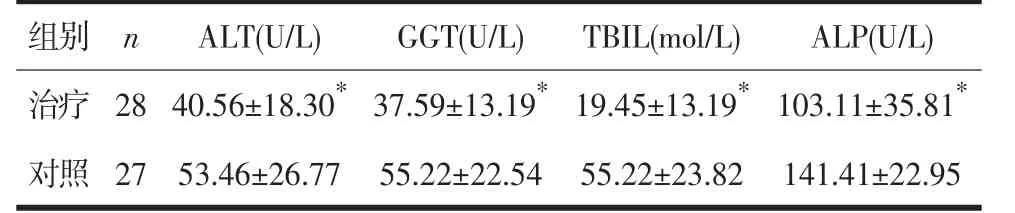

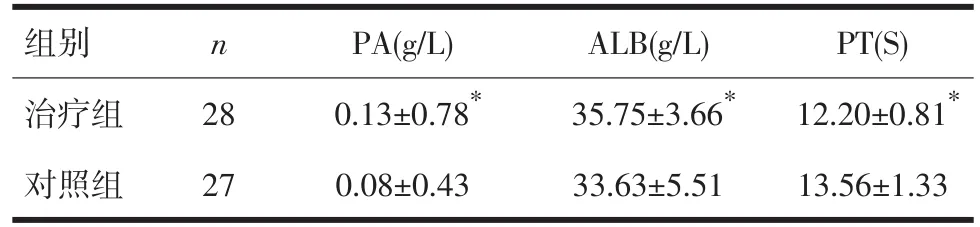

3.2 肝功能改变 两组手术后肝功能均得到一定程度的改善,见表4、表5。

表4 两组患者手术后10 d肝功能指标比较()

表4 两组患者手术后10 d肝功能指标比较()

注:与对照组比较,*P<0.05

治疗对照282740.56±18.30*53.46±26.7737.59±13.19*55.22±22.5419.45±13.19*55.22±23.82103.11±35.81*141.41±22.95

表5 两组患者手术后10 d肝功能指标指标比较()

表5 两组患者手术后10 d肝功能指标指标比较()

注:与对照组比较,*P<0.05

组别治疗组对照组n 2827 PA(g/L)0.13±0.78*0.08±0.43 ALB(g/L)35.75±3.66*33.63±5.51 PT(S)12.20±0.81*13.56±1.33

3.3 不良反应 治疗组未见明显不良反应;对照组出现向心性肥胖3例,失眠2例,消化系统溃疡复发1例。

4 讨论

淤胆性肝炎是以肝内胆汁淤积为主要表现的一种特殊类型。其发生是由于肝细胞胆汁分泌器的损伤,引起肝细胞胆汁分泌和排泄功能发生一系列障碍,导致胆汁淤积,同时也伴有肝微循环障碍。其组织病理学的特点为毛细胆管内胆栓形成,枯否细胞和肝细胞内有胆色素沉着,肝细胞有羽毛状变性,这些改变在肝小叶中央区更为显著[3]。淤胆型肝炎患者肝脏的代偿功能较差,手术有相对禁忌证,但对于本组病例,手术治疗又是解决当前病变的唯一手段。而手术的打击又加重了肝功能的损害,如处理不当,可直接导致肝功能衰竭。因此,在围手术期对肝脏功能的保护尤其显得重要。应采取综合措施,加强利胆,改善肝脏微循环,降低血清总胆红素,缩短黄疸期,以减少并发症和改善预后。目前单纯常规治疗对淤胆性肝炎无特别有效可行的方法,中西医结合治疗对患者安全渡过围手术期体现出了明显的优势。

中医认为,淤胆性肝炎属于“黄疸”范畴,多为阳黄,热重于湿。《金贵要略.黄疸病脉证并治》篇指出:“黄家所得,从湿得之。”由于湿热疫毒之邪壅阻中焦,脾胃失键,肝气郁滞,疏泄不利,致胆汁输泄失常,胆液不循常道,外溢肌肤,下注膀胱,而发为黄疸。术前本病的病机特点是湿热、痰热互结,肝胆脉络受阻。因此,我们根据辨证,将其分为肝郁血瘀、湿热内阻、脾肾阳虚、水湿内阻四型。由于手术的打击,术中气血津液的损失,外邪的入侵,术后常出现Q采用清胆汤配合基础治疗,取得了较好的临床效果。方中重用茵陈苦泄下降,性寒清热,善清利脾胃肝胆湿热;赤芍性苦寒,入肝经血分,善清泄肝火,泄血分郁热而奏凉血、止血之功,对肝细胞DNA的合成有明显的增强作用[4];竹叶、黄芩、银花、连翘、蒲公英清热解毒,枳实辛行苦降,善破气除痞、消积导滞,能使胆囊收缩、奥狄括约肌张力增加[4];大黄芒硝相伍为用,泻下攻积以通大便;泽泻助主药清热利湿退黄,使之从小便而出。诸药合用,共奏利湿退黄、清热解毒、凉血散瘀之功。

运用中药配合综合治疗,促进胆汁分泌和排泄、缩短患者黄疸期,降低肝脏酶活性、改善肝脏微循环,促进组织修复与再生,降低激素毒副作用,缩短术前准备时间。最终从多方面实现对淤胆型肝炎患者围手术期的治疗效果,从而降低手术风险,减少并发症和改善预后。

[1]中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会.病毒性肝炎的诊断标准[J].中西医结合肝病杂志,2001,11(1):56.

[2]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:人民卫生出版社,2000:143-151.

[3]李瑞,陈佑江,文明波.胆汁淤积性肝炎[J].器官移植内科学杂志,2008,3(3):155.

[4]高学敏.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2002:171-191.