关于水土保持专业课程体系设置的问卷调查

2011-05-12高国雄吴发启周米京

高国雄,吴发启,周米京

(西北农林科技大学资环学院,712100,陕西杨陵)

水土保持与荒漠化防治是根据我国的实际情况和需要建立和发展起来的一个重要的专业。我国是世界上水土流失与荒漠化最为严重的国家,严重的水土流失与荒漠化导致土壤退化,加剧了生态环境的恶化,极大地威胁着生态安全,制约着经济社会的可持续发展。基于我国水土流失的严重性及治理的紧迫性,我国政府已将水土保持生态建设确立为21世纪经济和社会发展的一项重要的基础工程。加强水土保持与荒漠化防治重点学科和特色专业建设既是本学科不断发展和创新的需要,也是保障国家生态安全的迫切需要[1-5]。西北农林科技大学自20世纪80年代开始设立水土保持与荒漠化防治专业以来,学科课程教学体系在专业建设中得到了不断发展,经历了对口型人才培养教学体系阶段(1984—1998年)、技能型人才培养教学体系阶段(1998—2000年)和广适型创新人才培养教学体系阶段(2000年以后),初步形成了较为完善、合理的课程体系;但社会需求和就业形势的变化,对本专业的教学内容和课程设置有了新的要求,目前的课程设置是否能满足飞速发展的社会实践需要,需要进行充分调查研究,以便作出相应的调整。为此,于2009年7—8月,笔者就学科课程体系建设中的有关问题,如专业培养目标的定位、专业方向设置的必要性、专业课程设置的合理性、实践教学的效果及学生能力等,对1990—2009年历年毕业生及社会用人单位进行了问卷跟踪调研,掌握了第一手资料,通过对调查结果的分析,提出了课程结构调整建议,构建了新的课程体系,对水土保持专业课程体系优化调整和特色专业建设具有指导意义。

1 问卷调查基本情况

1.1 调查对象

调查对象的基本情况对调查结果有着重要影响。为了保证调查结论的可靠性,在调查对象的选择上考虑了3方面人员:一是本校毕业生,他们在学校系统学习和掌握了水土保持与荒漠化防治专业理论知识,对学校学科课程设置有较为系统的了解,毕业后又长期在生产实践第一线从事水土保持与荒漠化防治专业科学研究、规划设计、监测、监理、评估、咨询等不同方向的工作,对社会实际需要有切身体会;二是其他院校水土保持与荒漠化防治专业毕业生,如对北京林业大学、内蒙古农业大学、兰州大学、四川农业大学、山西农业大学等院校本专业或相关专业毕业生进行调查,以便更多地了解其他院校该专业课程设置信息;三是用人单位技术负责人,从单位利益和工作实际需要,了解水土保持与荒漠化防治专业培养方向和课程设置,使水土保持与荒漠化防治特色专业建设更趋合理,人才培养更能适应社会需要。

本次走访调查了陕西、内蒙、浙江、广东、广西、云南、四川7省(区)36个研究院(所)、设计院、咨询公司88人,进行了座谈和问卷调查,同时还通过网络、邮件方式调查了甘肃、山西、河北、河南等省区水土保持单位相关人员,共发出调查问卷100份,收回有效问卷63份。收回的有效调查问卷涵盖了南北不同区域、不同层次人员:在区域分布上,北方12份,占19.05%,南方51份,占80.95%;从年龄结构上,兼顾了老中青不同层次,其中30岁(含30岁)以下 38份,占 60.32%,31~40岁 11份,占17.46%,41~50岁12份,占19.46%,50岁以上2份,占3.17%;在职称结构上,初级职称27人,占42.86%,中级职称16人,占25.4%,高级职称10人,占15.87%;在学历层次上,接受过高等教育的62人,占98.41%,其中研究生以上教育30人,占47.62%;在工作性质上,研究院(所)、流域机构等事业单位25份,占39.68%,大中学校等教学单位4人,占6.34%,设计院、设计公司、咨询公司等企业34人,占53.97%。可见,调研对象兼顾考虑了多个层面,调查结果基本能反映社会不同方面、不同层次对本专业的认识和需要。

1.2 专业定位

西北农林科技大学作为“985”和“211”工程院校,学校发展定位为建设国际知名的研究型大学,人才培养目标定位为培养高级专门研究型人才。按照学校总体目标并结合社会需要,水土保持与荒漠化防治专业培养目标定位为培养具有基本理论、基本知识和基本技能的广适型专门科技人才,因而课程设置上形成了“厚基础,宽口径”“少而精”“短课时”设置的特点。这种人才培养模式和课程设置能否满足社会实践的需要,需要经社会实践的检验。对于“你认为现在的大学生专业能力上存在的主要缺陷是什么?”,普遍认为西北农林科技大学的毕业生基础理论比较扎实,但是缺乏实践经验,开始工作时上手慢;对于“你对水土保持专业培养还有什么比较好的建议或意见?”,普遍认为应在搞好理论知识教学的基础上,加强实践能力锻炼,比如联系参与某项工程的实际规划设计,水土保持方案编制和水土保持实际施工、监测、监理等,以培养高素质应用技能型人才。

1.3 专业方向设置

水土保持与荒漠化防治专业培养模式采用“两段式”,即将整个培养过程分为“基础段”和“专业段”2个培养阶段。基础段进行基础知识教育,按与学校相同的专业类群一起设置基础课;“专业段”主要进行专业理论和实践技术的培养。考虑到我国水土流失及荒漠化分布范围广、类型多,尤其南北差异大,以及学生就业去向问题,本学科在专业段培养中设立了工程、林草和荒漠化防治3个专业方向,以满足不同类型区对培养人才的要求;然而,近年来,随着国家机构管理体制和毕业就业制度的改革,出现了许多新动向,如一些研究院所等事业单位转向企业化运营管理,学生毕业就业实行了双向自由选择等,针对这些新的变化,设置了“你认为水土保持与荒漠化防治专业培养设立工程、林草、荒漠化3个方向是否必要?”的问题,回答选择“有必要”和“不必要分方向”的人数各占1/2左右,且南北方均有选择。其中选择了“应该分方向”的人员认为,我国南北差异大,北方以风蚀为主,荒漠化严重,应突出荒漠化防治,南方以水力侵蚀为主,荒漠化防治课程应用受限制,所以应该有所区别,有针对性地培养。但几乎所有人认为应将3个方向合并为水土保持和荒漠化防治2个方向即可;因为林草和工程是水土保持的2种主要治理措施,在工作实践中相互配合,不能分割,这是水土保持法律法规和技术规范的明确要求。选择“不必分专业方向”的人员则认为,尽管南北差异大,但随着就业制度的改变,学生去向不明确,不唯一,尤其随着开发建设领域水土保持的发展,北方荒漠化地区开发建设项目水土保持也重视工程措施的应用,该区域的毕业生目前也主要从事水土保持方案编制、规划设计、监测和监理等工作,其工作性质上南北差异逐渐缩小。

2 专业课程体系现状评价

2.1 现有专业课程设置合理性评价

新的专业培养方案中,课程设置分为公共基础、通识类基础、学科大类基础、学科基础和专业课类,其中英语、科学社会主义理论与实践、马克思主义原理、邓小平理论、数学、物理、化学、计算机等公共基础课程和部分人文社科通识类课程由学校统一规定,不由学科或学院自由设置,而学科相关专业的基础课和专业课程设置是否合理,能否适应社会用人单位的要求,才是特色专业建设的重点内容之一。为此,笔者对水土保持学科专业通识类基础、学科大类基础、学科专业基础和专业课类的38门课程设置的必要性和合理性进行了问卷调查,以便为特色专业课程建设提供依据。

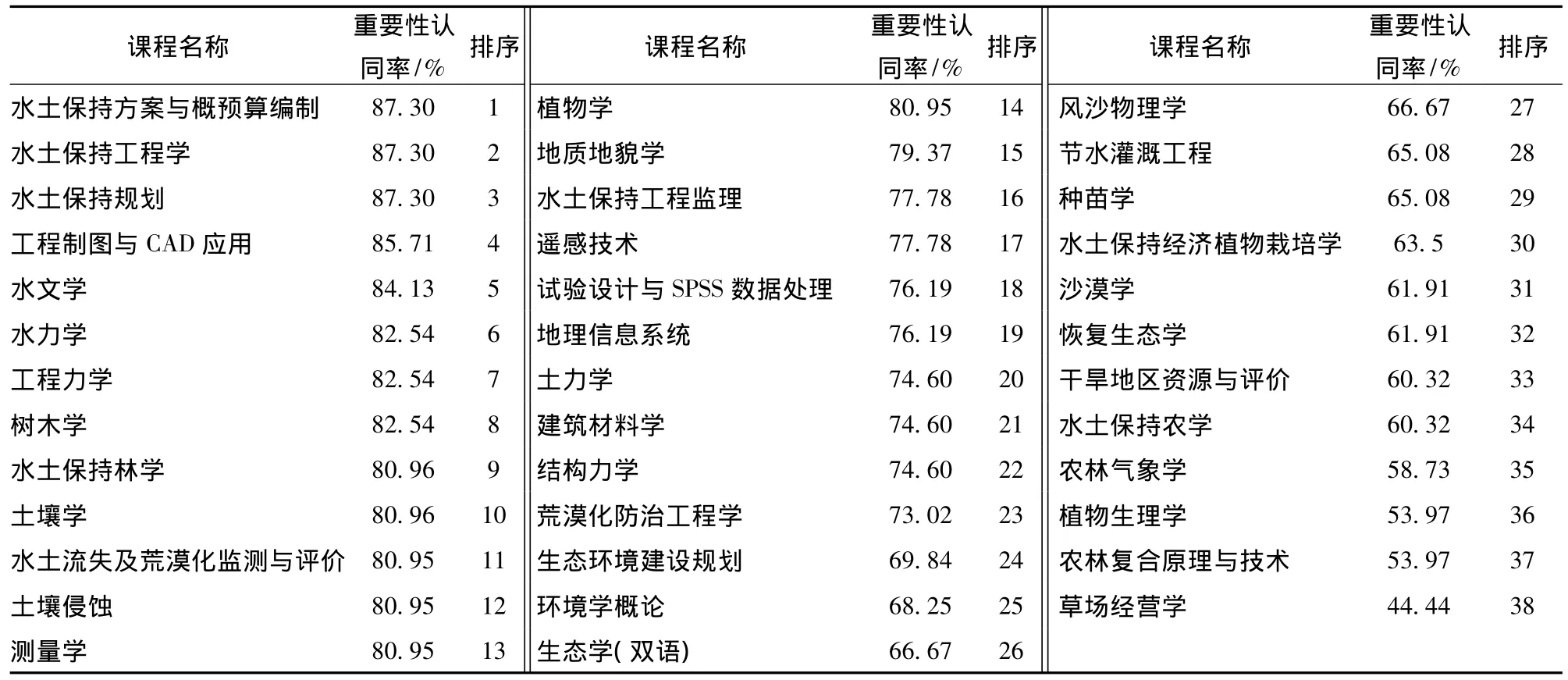

课程设置合理性和必要性调查方面,设置了“新形势下,从实践工作角度看,你认为水土保持专业培养课程设置中哪些课程非常重要,应加强其理论和实践教学?哪些课程与工作实践关系不密切?除此之外,还应该增加设置哪些课程?”等问题。调查统计结果,普遍认为西北农林科技大学目前水土保持与荒漠化防治专业课程设置是比较合理的,其中有81%~87%的受访者认为,水土保持方案与概预算编制、水土保持工程学、水土保持规划、工程制图与CAD应用、水文学、水力学、工程力学、树木学、土壤学、水土保持林学、水土流失及荒漠化监测与评价、植物学、土壤侵蚀等课程是很有必要,或者应当在学时设置、教学环节等方面予以加强。对于38门课程必要性认同率最低的是草场经营学(44.44%)、植物生理学(53.97%)、农林复合经营技术(53.97%)和农林气象学(58.73%),其他课程认同率均超过60%。各门课程重要性综合评价排序见表1。

表1 水土保持学科课程重要性排序Tab.1 Importance sequence on courses of the subjectfor Soil and Water Conservation

2.2 集中实践教学环节设置及效果评价

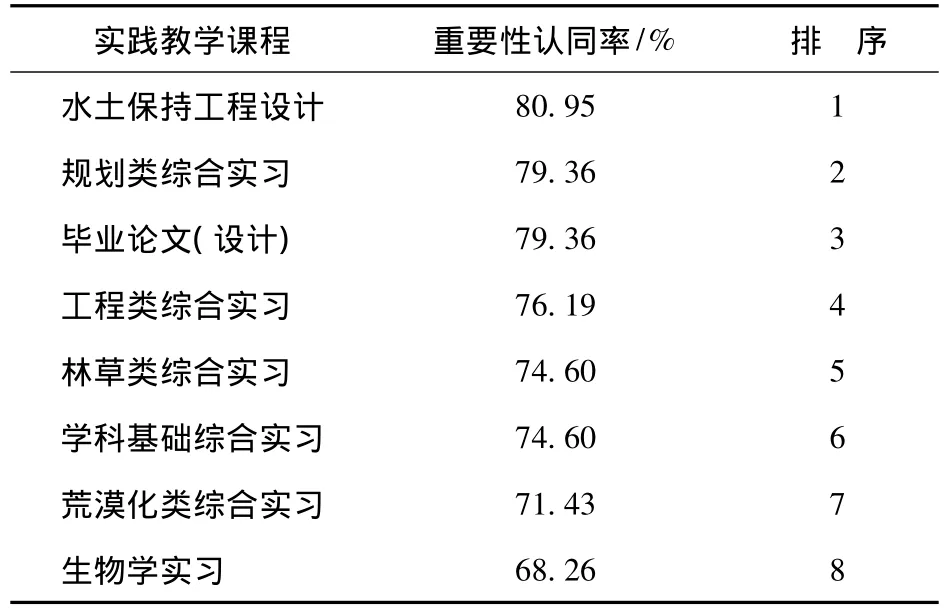

实践教学与理论教学紧密结合,对增强学生感性认识,巩固课堂理论知识,提高学生实践能力有积极意义。西北农林科技大学在多年实践教学活动中逐步综合归纳形成了学科基础综合类实习、专业基础综合实习、专业综合实习和规划设计类综合实习等集中实践教学内容,突出了实践教学重点,重视了实用性和可操作性。教学中注意能力培养,注意教书育人,积极培养了学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,成效显著。实践教学课程重要性调查统计及排序结果见表2。

表2 实践教学课程重要性排序Tab.2 Importance sequence on practical courses

由表2可见,大多数人认为应加强水土保持工程设计和规划实践环节以及毕业论文(设计)环节(占80.95% ~79.36%),以便使学生能尽快适应用人单位的工作需要。

3 专业课程体系优化调整建议

以上调研和评价结果表明,尽管受访者普遍认为目前的课程设置基本合理,基本能满足实践需要,但也存在一些问题,表现在以下几个方面:1)课程门数偏多,知识太泛。课程门数多,体现了学科培养的宽口径培养目标要求,但由于受学时的限制,往往使内容空泛,不深入,学生往往只知皮毛,不能达到实际应用的要求。2)相似或相近课程多,课程内容重复率太高。3)实践教学流于形式,未能真正达到教学目标。4)与水利工程等专业相比,工程知识相对薄弱,降低了水土保持与荒漠化防治专业学生在南方地区和开发建设项目水土保持方向上的就业竞争优势。因此,应合并调整部分课程,适当加强工程类和应用性专业课程的学时设置和教学环节,以适应不断发展的社会需要。

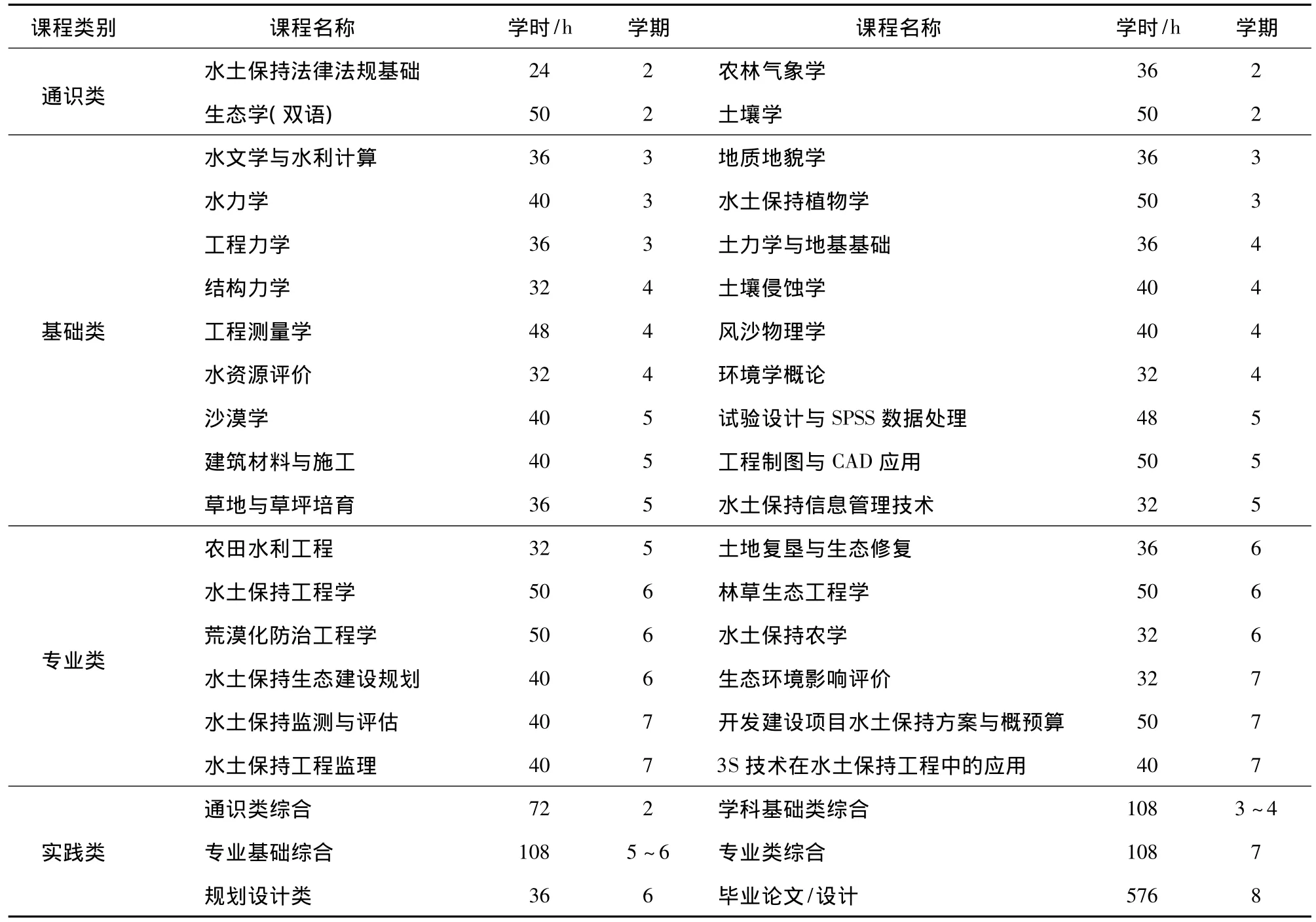

针对上述问题,结合学科培养目标和市场需求,初步提出如下调整和优化思路:1)合并部分课程,如将水土保持规划与生态环境规划合并,设立水土保持生态建设规划;将水土保持林学与种苗学、水土保持经济植物栽培学、农林复合技术合并,设立林草生态工程学;将植物学与树木学、植物生理学合并,设立水土保持植物学,同时要注意兼顾南北方不同区域植物教学;将遥感技术与地理信息系统合并为3S技术在水土保持中的应用。2)调整部分课程,如将水文学改为水文学与水利计算,建筑材料学改为建筑材料与施工,水土流失及荒漠化监测与评价改为水土保持监测与评估,节水灌溉工程改为农田水利工程,干旱区资源评价改为水资源评价,生态恢复学改为土地复垦与生态修复;草场经营学改为草地与草坪培育。3)增设部分课程,如增设开发建设项目水土保持方案与概预算、水土保持法律基础、水土保持信息管理,生态环境影响评价;4)调整集中实践教学内容,把水土保持工程设计与规划类综合实习合并为规划设计类综合实习,将工程、林草、荒漠化3个方向的综合实习合并为专业类综合Ⅰ和Ⅱ;学科基础与生物学实习调整为学科大类基础综合和专业基础综合实习。调整后的水土保持与荒漠化防治课程设置见表3。

课程调整之后,在1~2年级除开设学校规定的公共基础课外,从第2学期开始开设4门学科通识类课程,计160学时,第3学期开设5门学科基础类课程,计198学时,第4学期开设7门专业基础类课程,计260学时;3~4年级集中开设专业基础课、专业课及实践类教学课程,其中第5学期开设7门专业基础类课程,计278学时,第6学期开设专业基础和专业类课程6门,计258学时,第7学期开设5门应用技能类课程,计202学时,再加上实践教学环节,平均每学期5~6门课程,第7、8学期进行毕业论文(设计)、技能训练。课程调整体现了几个特点:1)压缩了课程门数,减少了6门课程,增强了骨干专业课程学时,突出了专业特色;2)提前了专业基础和专业课程开设时间,使水土保持与荒漠化防治专业主要课程在第6学期末前结束,有利于部分学生报考研究生;3)在第7~8学期开设就业前技能类培训和毕业论文(设计),可为就业工作打好基础,从而增强水土保持与荒漠化防治专业毕业生的就业竞争力。

4 小结

水土保持与荒漠化防治专业具有鲜明的区域特色,现阶段本科培养目标是为社会培养广适型、综合型应用人才,随着时代的发展和社会的进步,水土保持与荒漠化防治专业培养方案和课程体系建设也应与时俱进,做出相应调整和改革,以适应社会对人才培养的要求。根据问卷调查结果,笔者提出了新时期水土保持与荒漠化防治专业课程体系建设的设想,构建了由4门通识类、18门基础类(含专业基础)、12门专业类(包括专业必修和专业选修)和6门实践类课程组成的专业课程体系构架,为水土保持与荒漠化防治特色专业建设提供借鉴。当然,学科专业的建设是一项复杂的系统工程,尚需进行更深入细致的研究和实践的检验,在此仅提供借鉴或参考。

表3 调整后的水土保持与荒漠化防治专业课程设置Tab.3 Adjusted curriculum for major of Soil and Water Conservation and Desertification Combating

[1]吴发启.水土保持学科教学体系构建的思考[J].中国水土保持科学,2006,4(1):5-9

[2]吴发启,王健.水土保持与荒漠化防治专业课程体系的建立[J].水土保持通报,2006,26(4):56-59

[3]程云,张洪江,徐迎寿.水土保持与荒漠化防治专业本科人才培养方案的优化设计[J].内蒙古农业大学学报:社会科学版,2008,10(1):185-186

[4]罗晶,王礼先.水土保持与荒漠化防治专业课程体系改革比较分析[J].中国林业教育,1999(S1):70-74

[5]高甲荣,程云,张洪江.水土保持与荒漠化防治专业本科教学内容及课程设置改革的建议[J].中国林业教育,2005(2):23-25