汾河上游流域沿程典型水样点水质变化分析

2011-05-12李俊英李素清韩锦涛

李俊英,李素清,韩锦涛

(1.山西农业大学林学院,030801,山西太谷;2.山西大学黄土高原研究所,030006,太原)

水是人类赖以生存的自然之源,水质分析一直以来是国内外学者研究的重点。国外水质分析开始于20世纪50年代,研究的方向主要集中在全球具有代表性大河和国际级以及国家级的河流水质分析2大领域,其分析方法大多为直观性描述和相关与回归分析方法为主。90年代后随着经济的发展,全球水体污染变得越来越严重,水质研究的方法和模式呈现多元化,出现了各种数学方法和模型来分析水质问题和预测未来水质的演化趋势,对全球水质的研究给予了巨大的贡献[1-2]。我国水质分析始于70年代,研究方向也主要集中在大江、大河、湖泊和地下水方面,研究中重视的是天然水离子的变化,从污染指标方面研究的较少或不够全面,对于时空变化大的流域性水质研究尚不多见[3]。

汾河上游流域水质的研究前期主要集中在局部区域和流域水质短期的对比分析,其中涉及到的有汾河水库及其上游饮用水功能区农业面源污染及治理保护[4]、引黄入晋前后汾河水库水质变化情况及趋势[5]、汾河水库及其上游水质状况及治理保护对策研究[6]、汾河水库水质趋势分析[7]等,大多集中在综述方面。笔者选取汾河上游5个取样点水质分析数据,对汾河上游流域的水质类型年际变化、水质沿程变化、综合评价等方面进行较详尽和全面的分析。

1 研究区概况

汾河是黄河的主要支流,是山西第一大河,全长716 km,由北向南纵贯山西全省,流域面积3万9 471 km2,占全省面积的25%。汾河发源于宁武县东寨镇管涔山脉楼山下的水母洞、周围的龙眼泉、支锅奇石支流,流经东寨、三马营、宫家庄、二马营、头马营、化北屯、山寨、北屯、蒯通关、宁化、坝门口、南屯、子房庙和川湖屯等村庄出宁武后,流经静乐、古交、太原、清徐、祁县、介休、霍州、洪洞、临汾、侯马、运城等市(县),在河津万荣县庙前村汇入黄河,根据河道的不同地形分为上、中、下游:管涔山至上兰村为上游段,流域面积7 705 km2,占整个流域面积的19.5%,河道长217 km,河道比降大(7‰),上游段主要是土石山区和黄土丘陵区,特殊的地质地貌特征导致该段水土流失严重;上兰村到灵霍峡入口的义棠为中游,流域面积达1万6 240 km2,横跨太原和晋中盆地,占整个流域面积的41%,河道全长161 km,地形平坦,土地肥沃,适宜发展灌溉,是主要的农业和重工业基地;义棠以下到万荣县庙前村是下游段,流域面积达1万5 526 km2,流经晋南盆地,区域较多泉水,地形平坦开阔,土地肥沃,有利于发展灌溉,是山西省灌溉业和种植业发展程度较高的区域[8-9]。

2 资料来源与研究方法

2.1 水质和水量资料

1)选取1985—2010年山西省引黄工程管理局从汾河水库到东寨间个监测点的水质监测资料。为了与取样点相符,选取汾河水库、河岔、宁化、头马营和东寨5个水文水质监测站的水质资料。

2)1985—2010年汾河水库管理局监测的汾河上游流域汾河水库、河岔、宁化、头马营和东寨道断面和河流交汇处的水文站年均、月均实测流量。

2.2 研究方法

1)水质评价依据GB 3838—2002《地面水环境质量标准》水质类型标准,标准规定以超标倍数描述污染程度,超过Ⅲ类标准为污染水体。标准中的评价方法是单因子评价法,具体评价过程是分别采用单项参数代表值,跟水质评价标准直接对比来断定水质类型[10-14]。

2)水质单项指数法和水质综合评价指数法[15-16]。水质评价是对水体环境优劣势的现状进行定量描述,现在水质评价的方法很多,我国现行的水质评价中以水质中某一单项指标所属类别来确定水质类别情况,这就是水质单项指数法[10]。

(1)水质单项指数

式中:Ci为i种污染物值的平均值,当Ci小于评价标准1/10或最低检测浓度时,Ii按0.1计算;Si为i种污染物的评价标准。若测试指标超过评价标准时,计算水质单项指数按Ii=1+lg(Ci/Si)计算;对上下限都有标准的指标,如pH值,符合标准时,水质的单项指数取0.1,若超出标准按Ii=(Ci-D)/(V-D)计算,其中,D为上、下限均值,V为上限或下限。

水质单项指数法简洁明了,可以清楚看出主要污染因子、时段和污染区域,是其他评价方法的基础;但是,该评价方法只有1个污染因子,而且给的结论是概括性:所以,考虑到汾河上游流域特殊的水环境条件和影响水质因子的多样性,在水质综合污染分析中选取综合评价指数法。

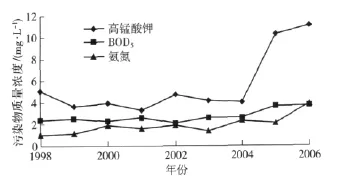

(2)综合评价指数[7]

式中:Wi为i种污染物参数的加权值;Pi为i种污染物的单项指数;n为污染物数量。当Pi≤1时,污染物未超标,水环境没有污染,这时Wi=1,ICP<1;当Pi>1时,污染物超标,水环境被污染,这时Wi=n,ICP>1;ICP值越大,表明污染越严重。

本次监测共布设采样断面和河流交汇处5个点,分别是汾河上游头马营黄河出水口,未与黄河水混合前的东寨、混合后的宁化、汾河水库入库前的河岔及汾河水库(图1)。

5个断面的采样时间统一集中在2010年5月3日。为了保证同一天完成断面的采样任务,5月3日从汾河水库开始,顺流而下采样,分别采集了5个断面的水样。实验室分析监测的时间为5月3—6日。

图1 研究区水样采集点分布图Fig.1 Distribution of water samples sites in study area

3 结果与分析

3.1 汾河上游水质类型和水质变化趋势分析

3.1.1 水质类型的年际变化 根据汾河上游1988—2010年水质资料和5个典型样点的水质监测值,利用水质单项指数法计算分析水质类型的年际变化(表1),汾河上游2003年前后水质种类发生了较为明显的变化,总体来看流域水质类别普遍升高[16],从Ⅱ和Ⅲ类水上升为Ⅳ类以上水质。汾河上游流域汾河水库—河岔—宁化—头马营—东寨5个取样点断面的数据看出:2002年前Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和劣Ⅴ类水的比例分别为6.7%、40.0%、18.3%、28.3%、5.0%和1.7%,其中Ⅱ类水的比例高达40%;2002年后,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和劣Ⅴ类水的比例分别为 0、15.0%、41.3%、22.0%、10.0% 和11.7%,Ⅲ类水比例最大,为41.3%,同时从表1可以明显看出超Ⅲ类水的比例都在增大,Ⅳ和Ⅴ分别增加5.0%和10.7%。

表1 研究区水质类型的年际变化和比较Tab.1 Inter-annual changes and compare of water type in study area

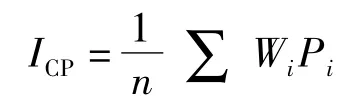

把本次采样的水质资料、引黄工程管理局的水质资料和汾河水库管理局典型样点的水量资料结合,选取水质变化最为典型的1998—2006年间主要污染物(高锰酸钾、BOD5和氨氮)质量浓度,结合期间水流量校正污染物质量浓度,绘制变化曲线图(图2)来分析汾河上游水质类型年际变化的原因。

图2 1998—2006年主要污染物质量浓度变化曲线Fig.2 Main pollutant concentration change graphs from 1998 to 2006

从图2可以看出,2002年后区域的主要污染物质量浓度呈现出上升趋势,其中高锰酸钾的质量浓度变化最为明显,BOD5和氨氮均有一定程度的上升。说明流域有机物、氨氮的含量上升,而且这些污染来至非点源污染。结合山西省汾河上游的实际情况来看,一方面由于上游流域炼焦、洗煤废水排放和化肥用量的逐年增加是污染加重的主要原因,另一方面是区域缺乏污水处理设施,大量的生活和生产废水导致污染物浓度变化,从而导致汾河上游流域水质类型年际的变化。

3.1.2 流域水质沿程变化 为研究汾河上游流域的沿程水质类型变化原因,采用已有文献处理方法[17-18],筛选出沿汾河上游流域5个采样点的2项主要污染物氨氮、高锰酸盐指数变化分析。

2010年5—7月,对汾河上游沿线水质进行了采样,发现:汾河头马营、宁化断面为Ⅲ类水,汾河东寨、河岔、汾河水库为Ⅱ类水。根据本次取样分析结果绘制出氨氮和高锰酸盐指数2项主要污染指标沿程变化图,由图3和4可见,氨氮含量及高锰酸盐指数逆流而上均呈现上升趋势。

图3 5个采样点氨氮变化图Fig.3 Variation of ammonia of 5 sample points

图4 5个采样点高锰酸盐指数变化Fig.4 Variation of potassium permanganate index of 5 sample points

氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物的初始污染,受微生物作用,可分解成亚硝酸盐氮,继续分解,最终成为硝酸盐氮,完成水的自净过程。当水中的亚硝酸盐氮过高,此水将和蛋白质结合形成亚硝胺,是一种强致癌物质,而流域水主要是生活用水,因此,加强汾河水库到东寨的水中氨氮含量控制势在必行;高锰酸盐指数法亦被称为化学需氧量的高锰酸钾法,可反映清洁和较清洁水体中有机和无机可氧化物质污染,水中的亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等还原性无机物和在此条件下可被氧化的有机物均可消耗高锰酸钾,因此,高锰酸盐指数常被作为地表水受有机污染物和还原性无机物污染程度的综合指标。从图3可以看出:流域水中从汾河水库到头马营高锰酸盐含量呈现出上升趋势,说明该流域段的水环境条件不适合水中无机和有机污染物的分解;东寨样点较其他样点呈现出比较明显的下降趋势,说明水体的无机和有机污染的含量下降,水质好于其他样点。

3.2 汾河上游流域典型水样点水质类型和水质的综合评价

流域1996—2005年的水质资料,主要选取了氨氮、高锰酸盐指数、总汞、总砷、挥发酚、六价铬、总磷和总氮8项指标。利用水质单项指数的计算方法计算出1996—2006年4个典型监测点(汾河水库、河岔、宁化、东寨)水质类型变化中主要污染物变化情况来对汾河上游流域各水质典型样点的水质类别和水质进行综合评价。

根据计算结果绘制4个典型取样点的水质综合评价指数的多年变化曲线图(图5),可以得出:

1)汾河水库总体评价为Ⅱ~Ⅲ类水。在参加评价的10年中,有6年符合Ⅱ类水标准,2年符合Ⅲ类水标准,达标年份占评价年数的89.5%;其余2年为Ⅳ类水,分别为2003年和2005年,超标污染物主要为石油类、高锰酸钾和总磷。在水质评价的81个测次中,满足Ⅲ类标准以上的测次57次,占总测次的70.4%;达到Ⅳ类标准的测次为19次,占总测次的23.5%;达到Ⅴ类标准的测次为4次,占总测次的4.9%。

2)河岔总体评价为Ⅱ ~Ⅳ类。在评价的1996—2005年共10年中,3年处于地表水Ⅱ类标准,1年为地表水Ⅲ类标准,达标年份占评价年数的40%,并且主要集中在1996—2002年。2003—2005年间没有任何年份符合Ⅲ类水标准;其他有5年是Ⅳ类,占总评价年数的50%;2003年出现1次特殊的超标年份的Ⅴ类水,根据水质资料分析污染物主要是石油类、高锰酸钾和总磷。

3)宁化总体评价为Ⅱ~Ⅳ类。在1996—2005年系列中,其中3年的年度水质类别评价满足Ⅰ类水,Ⅱ类水的有2年,Ⅲ类水的有2年,Ⅳ类水的有2年,Ⅴ类水的1年为2005年。在1996—2002年的7年中,有5年符合Ⅲ类以上标准,另外2年因石油类或锌超标为Ⅳ类水。2003年、2004年、2005年水质类别分别为Ⅳ类、Ⅴ类、Ⅶ类,超标污染物主要为石油类、高锰酸钾、总汞。在1996—2005年的33个测次中,满足Ⅲ类标准以上的测次为25次,占总测次的75.8%。其中:1996—2002年期间满足Ⅲ类标准以上的测次为18次,占7年总测次的85.7%;2003—2005年期间满足Ⅲ类标准以上的测次为7次,占3年总测次的58.3%。

4)东寨总体评价为Ⅱ—Ⅲ类。在1996—2005年10年监测的72次系列资料中,水质基本处于满足Ⅰ、Ⅱ类水标准的年份有7年,满足Ⅲ类水标准的年份有2年,2004年为Ⅳ类水,超标项目为高锰酸钾指数。在评价的10年中,达标年份占评价年份的90%以上。参与评价的总测次为72次:Ⅰ、Ⅱ类水为26次,占36.1%;Ⅲ类水为25次,占34.7%;Ⅳ类水为14次,占19.4%;Ⅴ类及劣Ⅴ类水为7次,占9.7%。Ⅴ类及劣Ⅴ类水超标的主要项目有高锰酸盐指数和溶解氧。

通过对汾河上游水质分析,可以看到,尽管通过水体的净化作用水质有所改善,但仍然不能满足环评所要求的Ⅲ类水质标准。主要的水环境问题有:

1)CODCr、石油类、非离子氨超标出现的几率较多;

图5 1996—2006年水质综合评价指数曲线Fig.5 Water type comprehensive evaluation indices of graphs from 1996 to 2006

2)入库没有的污染物在坝前出现,部分指标污染程度反而加重;

3)库区水质达到中度富营养化程度,每年的6—8月水体发黑,水体感官形象很差;

4)总磷、总氮一定程度呈现上升趋势,说明流域水质的硬度日趋增高,同时也表明以氨氮、高锰酸盐为代表的有机污染在加大;

5)汾河上游流域的水质富营养化程度在提高。

综上所述,集合1985—2010年汾河上游流域径流量和污染排放量资料分析其主要原因:

1)1980年废污水排放量217亿t,1990年废污水排放量为326亿t,2000年废污水排放量为422亿t。20世纪80年代干流河段均能达到Ⅲ类水质标准,进入90年代后,尤其是2000年以后,随着废污水排放量的增加和径流的减少,河流自净能力下降,是导致水质不断恶化的主要原因。

2)从汾河源头到汾河水库是资源类产业和人口集聚密集的流域,大量的生产污染物、农药、化肥和生活用水排放量急剧加大。而根据1985—2010年汾河上游的水文站年均、月均实测流量资料,在流域天然来水量逐年减少的情况下,一方面水体的自身净化能力下降,另一方面流域污染物处理措施没能改善,从而导致了污染的日益加重。

3)从1985—2010年汾河上游5个典型水样点水文站的年均、月均实测流量来看:汾河水库上游水资源量在急剧减少,由于水量的减少,不少地区的污染物已经超过了河流水环境的实际承载力,即使沿程的每个企业都达到污染物的排放标准,但不实际的总量控制仍不能达到区域环境质量标准;另一方面汾河上游的区域的供水时间一般集中在非汛期,而水质监测结果来看,汛期水质好于非汛期。

4 结论与建议

1)汾河上游水质类型的年际变化从汾河头马营—东寨—宁化—河岔—汾河水库5个取样点断面2002年前Ⅱ、Ⅲ的比例占优势,其中Ⅱ类水的比例高达40%;2002年后,Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ类水的比例占优势,Ⅲ类水比例最大,为41.3%。

2)汾河上游流域水质沿程变化在河岔站点—东寨站点水质中有机污染基本呈现上升趋势,并且区域环境对水质的影响不利于水环境的稳定。

3)流域水质综合评价指数看出:东寨总体评价为Ⅱ~Ⅲ类,宁化总体评价为Ⅱ~Ⅳ类,河岔总体评价为Ⅱ~Ⅳ类,汾河水库总体评价为Ⅱ~Ⅲ类水。总之,2002年后,宁化和河岔断面水质综合污染指数上升明显,主要原因是由于汾河源头至宁化没有大排污点,对水质影响较小,水质类型较好,而宁化至河岔区间是资源类产业和人口集聚密集的流域,生活污水和煤矿、焦化厂、耐火建筑材料厂等多座厂矿排污,导致了该区域内水质状况明显下降。

4)针对目前的水质变化趋势,必须加快汾河上游流域水域生态环境建设,禁止在库区、流域和河道等区域范围内排污、开垦、放牧,实现汾河水库封闭管理,并在库区周边区域建立污水处理设施,改善库区周边水域环境质量,加强流域径流量的保护,才能有效地发挥其防护和净化水质的功能作用,彻底改变汾河上游区域的生态环境。

[1]Machate T,Noll H,Behrens H,et a1.Degradation of phemn-threne and hydraulic characteristics in a constructed wetland[J].Water Research,1997,31(3):554-560

[2]Gert K.Trends in the acidification of groundwater[C].Groundwater Quality Management(proceedings of the GQM 93 Conference held at Tallinn,September 1993).LAHS Publ.no.220,1994:5-15

[3]高榕.西安市沣河流域水质变化特征及污染控制对策研究[D].西安:西安建筑科技大学,2003:1-5

[4]王晓宇.汾河水库及其上游饮用水功能区农业面源污染及治理保护[J].中国水土保持,2010(6):55-57

[5]姚清晨,解静芳.引黄入晋前后汾河水库水质变化情况及趋势[J].太原城市职业技术学院学报,2008(3):148-149

[6]宋颖.汾河水库及其上游水质状况及治理保护对策研究[J].山西水利科技,2007(1):25-27

[7]韩静.汾河水库水质趋势分析[J].山西水利科技,2009(1):92-93

[8]姚启明,张纪中.山西省地理[M].太原:山西教育出版社,1994:68-75

[9]杨国栋,孟庆珍,孙立宏.汾河流域水环境状况及流域可持续发展对策研究[J].中国人口·资源与环境,2001(S1):65-67

[10]王娟,高原.水环境质量评价3种方法的应用对比[J].工业安全与环保,2007,33(2):16-17

[11]牛红义,吴群河.水污染监测技术发展动向初探[J].环境科学动态,2005(2):60-62

[12]王玉华,赵学民,周怀东.水质自动监测技术及其应用分析[J].水文,2004,24(3):54-55

[13]张惠昌,武秀珍.水环境质量评价的综合评判法[J].兰州大学学报,1993,29(2):135-141

[14]蒋树军,王净.官厅水库水质污染状况及趋势分析[J].北京水利,2003(2):31-32

[15]都志明,王密华,赵林国,等.应用水质指数法对抚顺地区生活饮用水水质综合评价[J].中国卫生统计,1992,9(5):52-53

[16]韩锦涛,李素清.引黄前后汾河上游水质变化对比分析[J].安徽农业科学,2010,38(18):9744-9746

[17]高宇,宓永宁.辽宁省水库氮、磷污染及富营养化研究[J].水利技术监督,2003(2):40-42

[18]Chen J S,He D W,Zhang N.Characteristics of and Human Influences on Nitrogen Contamination in Yellow River System,China[J].Environmental Monitoring and Assessment,2004,93:125-138