生态足迹研究进展述评

2011-05-12王艳王力

王艳,王力

(1.中国科学院水利部水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,712100,陕西杨凌;2.中国科学院研究生院,100039,北京)

伴随着环境的日益恶化、自然灾害的频发、气候的异常和能源危机的产生,自然环境对人类不合理利用的反应越来越多地呈现在人们面前。如何合理利用自然资源,如何实现可持续发展,如何定量分析目前的发展情况,已经成为当今社会亟待解决的核心问题。在这种生态背景下,生态足迹作为一种生物物理类的可持续发展测度方法应运而生,它从生态供给与经济需求2方面,运用“生物生产面积”这一基础概念,实现了对区域生态经济供需平衡状况的综合测度。这种方法简单的思维模式使生态足迹计算模型具有良好的可操作性;因此,该方法自提出以来,就以其新颖的视角和强可操作性引起众多学者的关注,成为可持续发展测度研究的前沿和热点[1]。笔者在简单介绍生态足迹的概念、计算方法以及优缺点的基础上,重点论述该领域国内外的研究进展,并对今后该领域的研究做出展望。

1 国内外研究进展

1.1 生态足迹的概念和模型

国外有关生态足迹的研究可以追溯到20世纪70年代,E.P.Odum[2-3]在能量意义上探讨了一个城市所需要的额外的“影子面积”,P.Vitousek等[4]计算了人类利用自然系统的净初级生产力,A.M.Jasson等[5]分析了波罗的海哥特兰岛海岸渔业所要求的海洋生态系统面积。在这些前人的研究基础上,加拿大生态经济学家E.R.William等在1992年提出生态足迹(ecological footprint,简称EF)这一新理论,之后由他的博士生Wackernagel在1996年完善[1,6]。E.R.William 将生态足迹描述为“一只负载着人类与人类所创造的城市、工厂等的巨脚踏在地球上留下的脚印”[7-9]。其定义是:任何已知人口(某个个人、一个城市或一个国家)的生态足迹是生产这些人口所消费的所有资源和吸纳这些人口所产生的所有废弃物所需要的生物生产土地总面积和水资源量[10-12]。生态足迹的计算是基于以下2个基本事实[13-16]:1)人类可以确定自身消费的绝大多数资源及其所产生废弃物的数量;2)这些资源和废弃物流能转换成相应的生物生产面积(biologically productive area)。

生态足迹模型的计算主要分3部分:生态足迹、生态承载力和生态赤字/盈余。

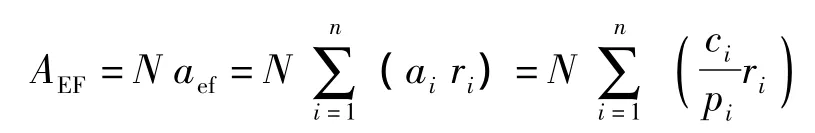

1)生态足迹模型。

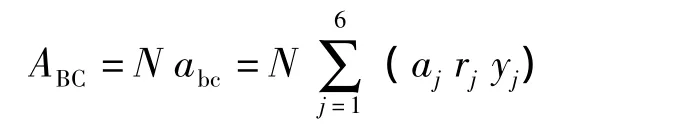

式中:AEF为总生态足迹,hm2;N为人口数;aef为人均生态足迹,hm2;ai为第i种消费物品折算的生物生产面积,hm2;ri为均衡因子(某类生物生产面积的均衡因子等于全球该类生物生产面积的平均生态生产力除全球所有各类生物生产面积的平均生态生产力[17]);ci为第 i种物品的人均消费量,kg;pi为第 i种物品的平均生产能力,kg/hm2。2)生态承载力模型。

式中:ABC为总生态承载力,hm2;abc为人均生态承载力,hm2;j为生物生产性土地类型(根据生产力大小的差异,地球表面的生态生产性土地可分为6大类[17-18]:化石能源地(fossil energy land)、可耕地(arable land)、牧草地(pasture)、森林(forest)、建筑用地(built-up areas)和海洋(sea);aj为人均生物生产面积,hm2;rj为均衡因子;yj为产量因子(某个国家或地区某类土地的产量因子是其平均生产力与世界同类土地的平均生产力的比率[17])。

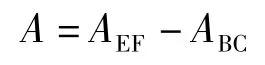

3)生态赤字/盈余。

若A值为正则为生态赤字,表明资源的更新不够人类的利用,可持续性的生态发展存在危机;若该值为负则为生态盈余,表明资源的更新足够人类的利用,人类的可持续发展是可以实现的。

1.2 生态足迹模型的优缺点

1.2.1 生态足迹模型的优点

1)生态足迹模型紧扣可持续发展理论,是涉及系统性、公平性和发展性的一个综合指标[11]。

2)模型简单,易于理解,资料易于获取,可操作性强。该模型采用简单的计算公式,所需数据多来自统计年鉴,采用熟知的生物生产面积作为单位易于理解。

3)模型可以反映出一定阶段(时期)和一定技术经济条件下的社会经济冲击力(需求)与自然生态承载力(供给)之间的总体性盈亏状况[19]。

4)具有广泛的应用范围和应用领域,它可以计算个人、家庭、地区、国家乃至世界的生态足迹,也可以计算旅游业、餐饮业等。

1.2.2 生态足迹模型的缺点

1)属于静态模型。由于模型没有考虑时间因素和经济社会的动态发展趋势,所以,模型缺乏预测功能。

2)模型计算结果的准确性有待提高。主要原因在于数据来自统计数据,以及引入的均衡因子和产量因子的计算数据难以获得。

3)没有考虑人为因素的影响。在人为因素的影响下,自然环境的承载力会大大提升,当然也会急剧下降,如农田的套种会提高农田的承载力,草地的过渡放牧会降低草地的生产力;所以,模型中应该考虑人为因素的影响。

1.3 国外研究现状

自生态足迹提出以来,就在学术界得到迅速发展,近年来,国外学者对生态足迹模型的研究主要集中在以下几个方面。

1)生态足迹概念的完善。近几年,J.Kitzes等[20]从3个方面,即生态足迹的基本方法和原则、生态足迹与具体环境的关系以及生态足迹指标的解释和应用回答了有关生态足迹的十几个常见问题。M.Wackernagel等通过解决计算生态足迹时间序列时暴露的概念问题,给出的改进方法增强了生态足迹结果的清晰性、有效性和可靠性[21]。H.Haberl等[13]通过生态足迹和人类对净初级生产量占用(HANPP)的对比,指出生态足迹是估计社会对生物生产性面积的专有使用,而HANPP反应这种使用在特定地区的强度。J.Kitzes等[14]通过对Fiala的回应,对生态足迹做了进一步的认识和解释,指出生态足迹账户不是进行了零温室气体排放假设,而是证明了像其他废物一样,生物圈化石碳的零净积累是长期可持续发展的必要条件;全球生态足迹小于全球生态承载力是可持续发展的必要条件而不是充分条件;单独讨论土地退化和温室气体排放很重要,但是不能因此完全放弃综合指标,因为它们不能代表所有方面的可持续性。

2)生态足迹模型的革新。V.Niccolucci等[22]找到了一个新的研究生态足迹的角度,引进了生态足迹的深度(即生态足迹深度h等于生态承载力ABC与生态赤字AEO的和与生态承载力ABC的比值,h=(ABC+AEO)/ABC),使原来的二维研究变成了三维,在每年可更新资源流与生态服务不足、开始使用自然资本储备时,使用该方法非常有效;此外,这个新模型为不同人口、不同地区对生态足迹影响的比较提供了可能性,它强调当代不同地区和当代与下一代之间的资源占有和生态服务的公平。M.Wackernagel[15]提出了3个重要的关于生态足迹分析方法的重要改进,即扩大生态足迹的范围和应用,运用投入—产出分析生态足迹以及增强当前国家生态足迹分析的效用和强度。

3)生态足迹的简单应用。D.D.Moran等[23]以小于0.8的人类发展指数和低于全球人均生态承载力的人均生态足迹作为可持续发展的最低要求,发现在2003年调查的93个国家中仅有1个国家同时满足了这2个最低要求;在过去的25年中,高收入国家有一个总体趋势,即人类发展指数的改善伴随着不成比例的生态足迹增加,呈现为远离可持续发展;一些低收入国家取得了更高水平的发展,却没有相应地增加对生态资源的人均需求。K.H.Erb[24]用生态足迹方法估算澳大利亚1926—2000年75年的土地需求,结果表明面积的需求来自2个因素:消费水平和每公顷产量,以澳大利亚为例,消费的大幅度增加抵消了产量的激增,因此,面积需求的指标需要以土地利用对环境影响的指标来补充。R.Siche等[25]用基于能值分析的改进生态足迹模型计算了秘鲁2004年的生态足迹,表明其生态盈余39.53 gha/cap,并分析了改进后生态足迹的优缺点[26]。

4)生态足迹的深入应用。M.Kissinger等[27]对具体生态足迹产生地和每个货源地产品特性进行研究,提出了有关以色列粮食产地足迹的具体区域计算方法。该方法分为4个模型:产品模型、具体货源地的主要能源模型、水运中的能源模型以及这些活动的CO2排放模型。结果表明,以色列的粮食足迹主要落在北美洲,其次是黑海地区。也表明虽然总粮食产品消费在研究期呈增加趋势,但近几年由于货源和粮食组成的改变,生态足迹呈下降趋势。N.Valentina等[28]运用生态足迹方法对比了2种典型的托斯卡纳葡萄酒,一种传统的和一种有机的。通过对比指出,减少葡萄酒生产生态足迹的可行方法包括有机程序、减少燃料和化学药品的消耗以及增加包装材料的重复利用[29-31]。

1.4 国内研究现状

生态足迹从1999年被引入我国之后,很快就引起了国内学者的重视,并积极开展该方面的研究。起初的研究,一方面多为介绍生态足迹的概念方法及综述性文章,如杨开忠等[18]、张志强等[11]、黎瑞波等[16]、翟胜等[32]、刘淼等[33]先后介绍了生态足迹的理论模型、方法和研究进展。龙爱华等[34]综述了国际上生态足迹研究的最新进展及研究前沿,指出了国内围绕生态足迹研究应该尽快开展的工作。陈冬冬等[35],吴隆杰等[36],章锦河等[37-38]也对国内外生态足迹研究进行了评价和综述。另一方面则集中于生态足迹的应用,如徐中民等[10]运用生态足迹方法对甘肃省1998年的生态足迹进行了实证计算和分析,结果表明,甘肃省 1998年人均生态赤字为0.564 hm2;张志强等[17]对中国西部地区 12个省(区市)1999年的生态足迹进行了计算和分析,结果表明,除云南、西藏2个省(区)的生态足迹为盈余外,其余10个省(区市)的生态足迹均为赤字;2003年,徐中民等[39]对1999年中国和各省(区市)的生态足迹进行了计算与分析,结果表明,中国1999年的人均生态足迹为1.326 hm2,而人均生态承载力为0.681 hm2,人均生态赤字为0.645 hm2,处于一种不可持续的发展状态;董泽琴等[40]运用生态足迹的方法对辽宁省1999—2001年3年的生态足迹进行了实证计算和研究,纵向比较并分析了辽宁省生态足迹的变化规律及其原因。

近几年来,国内该领域的研究有了显著的进展,研究内容从简单的介绍应用朝着多方向、多元化完善理论和多角度应用生态足迹的方向发展,具体可以概括为以下几个方面。

1)基于能值理论的生态足迹。Zhao等[41]应用能值分析理论对生态足迹的计算进行了改进,称为能值足迹法。具体的改进算法是:同生态足迹计算一样,首先建立起消费帐户,所有的消费项目都被折算成相应的能值,各个项目除以区域能值密度即为能值生态足迹。在此基础上,许多学者将改进模型应用到不同省份的生态足迹计算中,得出了一系列的成果。张芳怡等[42]以江苏省为例进行研究,认为基于能值生态足迹方法比传统的生态足迹计算结果能更真实地反映生态经济系统的环境状况。王建源等[43]以山东省为例进行研究,认为改进后的模型采用能值转换率、能值密度等参数更加稳定,更能反映区域特征,它将所有的自然资源转化为太阳能值进行比较,因而具有更强的可比性。陈春锋等[44]以黑龙江为例,利用能值生态足迹方法从能量角度探讨了人类物质需求与生态系统资源供应的关系,并采用能值转换率、能值密度等更加稳定的参数进行计算,一定程度上克服了传统生态足迹方法的缺陷。赵志强等[45]以深圳为例,在改进模型的基础上将人类劳务纳入评价系统,突破了传统生态足迹模型偏生态的弱可持续性评价局限,成为综合反映区域生态经济发展状况的可持续性评价模型。王明全等[46]将该法在黑龙江和云南2省应用分析,结果表明,能值生态足迹是评价生态可持续状况的一种新的思路,该法克服了传统生态足迹的部分缺点,但是,由于其自身的计算以及能值理论的特点,能值生态足迹评价结果也可能会与现实的生态可持续性状况有所偏差。因此,能值生态足迹虽然提供了一种新的研究思路,但其理论的成熟完善还需要进一步的努力。

2)基于长时间序列研究的生态足迹。由于生态足迹模型本身是一个静态指标,得出的结论都是瞬时性的,而它本身反映的经济社会系统随时处在动态变化之中[47]。针对这一缺陷,很多学者试图通过一些方法来弥补,比如通过计算多年的生态足迹,试图从中找出生态足迹的动态变化规律。刘宇辉等[48]通过对中国1962—2001年40年的生态足迹实证研究,得出中国生态承载力逐步下降,人均生态足迹则逐步增加,目前生态赤字也出现,并将持续扩大。翁伯琦等[49]分析了福建1999—2003年5年间的生态足迹变化过程,表明福建的生态环境处于不安全状态,5年间的万元GDP生态足迹总体呈下降趋势,表明福建的资源利用率不断提高。杨永奎等[9]对重庆市1997—2004年的生态足迹进行了时间序列的测度,结果表明,2004年重庆市的人均生态足为1.211 hm2,实际生态承载力为0.470 hm2,人均生态赤字为0.741 hm2。还有一些学者通过建立模型试图预测生态足迹的发展。例如:杨永奎等[9]利用灰色模型对重庆市的生态足迹进行了预测,预测重庆市2009年人均生态赤字将达到0.870 hm2。陈成忠等[50]利用经验模态分解(EMD)方法分解并提取1961—2001年中国人均生态足迹与生物承载力变化的波动周期,建立了具有周期性波动的非线性动力学预测模型,提出未来50年中国人均生态足迹和生物承载力变化的3种预测情景:未来50年,中国人均生态足迹与生物承载力保持过去40年的年均变化率不变,则人均生态足迹会持续上升,2050年达到 3.391 g/hm2,人均生物承载力持续下降,2050年降为0.490 g/hm2;若缓慢变化,即未来20年中国人均生态足迹保持年均增长率1.195%、人均生物承载力年均减少率0.614%不变,则2025年人均生态足迹为1.849 g/hm2、人均生物承载力为0.860 g/hm2、人均赤字0.989 g/hm2;若人均生态足迹快速减少,即2025—2050年中国人均生态足迹年均减少率为0.996%,人均生物承载力年均减少率为0.614%不变,则2050年人均生态足迹为1.381 g/hm2、人均生物承载力为0.739 g/hm2。之后,以小波变换技术为基础,对中国1961—2005年人均生态足迹波动的突变时间及影响因素进行了多时间尺度分析[51]。尽管这些预测方法都还不够成熟,但为该领域今后的研究提供了一种思路,即把统计学知识运用到生态足迹中,以解决生态足迹静态指标无预测功能的缺陷。

3)旅游生态足迹的提出与运用。自从2002年H.Colin[52]、G.S.Stefan 等[53]开始把生态足迹应用在旅游生态中以来,国内学者也先后提出并不断完善了旅游生态足迹模型。章锦河等[54]在国内首次提出了旅游生态足迹模型,构建了旅游交通、住宿、餐饮、购物、娱乐、游览等6个旅游生态足迹计算子模型,并以黄山市为例,计算并分析了2002年黄山市游客的旅游生态足迹及其效率。之后,以九寨沟为例[55],构建了基于旅游生态足迹效率的自然保护区居民生态补偿标准的测度模型,并通过实证分析了在不同标准下户均、人均应获得的补偿。王保利等[56]以旅游生态足迹模型为基础,评估了西安市旅游可持续发展状况,通过分析得出,2004年西安的旅游生态足迹出现人均赤字,反映出西安市的旅游业处于“不可持续发展状态”。甄翌等[57]提出了可转移生态足迹、不可转移生态足迹和根生态赤字/盈余的概念,从而改进了基于生态足迹的区域旅游可持续发展评价模型,改进后的模型减小了由于贸易因素而导致区域旅游可持续发展评价结果的偏差。

4)水资源生态足迹模型的构建。针对生态足迹模型忽视了地下资源和水资源的估算这一事实,国内一些专家学者开始了水足迹的研究。黄林楠等[58]在生态足迹理论框架下设立水资源帐户,并阐述了该帐户的内涵,建立了水资源生态足迹以及水资源生态承载力的计算模型,并利用该模型对江苏省1998—2003年水资源生态足迹的计算结果,验证了模型的正确性和科学性。谭秀娟等[59]通过构建水资源生态足迹模型,对我国1949—2007年水资源的可持续利用状况作出了客观的评价,并运用ARIMA模型对我国水资源生态足迹的变动趋势作出了深入的研究。目前,学术界对水资源生态足迹的研究日趋活跃,它已经成为生态足迹研究的一个分支。

5)模型的改进。自从生态足迹概念被提出以后,生态足迹模型的改进就开始进行,国内学者对这方面的研究也不少。如王书玉等[60]针对耕地生产每年只播种1次的假设与耕地的生产在许多情况下1年不只播种1次的现象,提出在计算耕地类的生态足迹时,应将Wackernagel方法所计算的面积(实际为一个国家或地区所需的播种面积)用其当年的复种指数(复种指数为耕地每年收获的次数,它反映了人们在农业生产中对农业资源的利用程度,一般用区域内全年农作物的播种面积与耕地总面积的比表示)进行调整,得到真实的耕地类生态足迹,即所需要的耕地的生态生产性土地面积。张恒义等[61]在全球公顷和国家公顷的基础上构建了省公顷,为准确计算省级以下单位的生态足迹提供了更为精确的计算标准。

2 存在的争论

生态足迹模型自从被提出以来,就在众多学者的质疑和争论中不断得到发展和完善。陈成忠等[62]结合近年来的研究新进展,概括了近10年来对生态足迹的理论假设、均衡因子、产量因子、计算方法、过于静态性、缺乏预测性等方面的主要争论。1)对理论假设的争论:不同区域的“空间互斥性”忽略了土地功能的多样性和一定程度的可替代性,导致生态足迹供给计算结果偏低的系统误差[63]。吴隆杰等[36]指出地方生态足迹分析使用全球和国家生态足迹分析的假设,结果会有较大偏差。2)对均衡因子和产量因子的争论:很多学者认为,采用均衡因子和产量因子,将各区域产量调整为世界平均产量的同时,使许多区域信息丢失,只能反映全球的一般状况,不能反映区域实际[33-38,47,64]。3)对计算方法的争论:主要集中在能源足迹计算中,如只考虑CO2以及能源足迹计算不能满足化石燃料足迹供应的复杂评估,还有学者认为,化石能源生态足迹是“假设的”,不应计入生态足迹总账户中。4)对静态性、缺乏预测性的争论:生态足迹模型单个年份分析是静态性的,得出的结论都是瞬时性的,而它本身反映的经济社会系统又随时处在动态变化中[47]。生态足迹模型没有体现技术进步及社会系统的适应性,无法反映未来的变化趋势,缺乏预测性[62]。

3 研究展望

生态足迹模型的提出已经近20年了,很多学者对该模型进行了多方面多角度的研究、改进和应用,虽说模型的基本思想和思路一直没变,但是基于模型理论假设、均衡因子和产量因子等问题的争论始终不断。很多学者提出了各种不同的观点试图改进模型,但目前并没有达成共识的改进方法。另外,生态足迹模型现在的应用范围虽然增多,但应用的广度仍然不够。因此,今后该领域的研究可以归为以下3个方面。

1)改进模型,使模型趋于成熟化。主要是找出一些争论(对均衡因子和产量因子的争论、对理论假设的争论、对加总的争论、对计算方法的争论和对静态性、缺乏预测性以及结论单一性的争论等[62])的解决方法,从而使模型更加完善,使模型的实用性更强,计算结果更准确。此外,可以通过一些模型的革新给出全新的思路,如三维模型的提出等。

2)不可再生资源计算和测度。不可再生资源,如矿物质,它本身就不具备可持续性,与生态足迹的可持续测度相违背,如何计算、测度不可再生资源,才能使生态足迹模型的计算结果更合理,是今后研究中应该予以重视的问题。

3)应用领域的广泛化和具体化。将生态足迹模型应用到不同的领域,如谢鸿宇等[65]基于生态足迹的大学食堂餐具生态影响分析,是一个很好的例子,它充分利用了生态足迹,为人们的环保行为提供了定量的理论支撑,也为决策者提供了很好的指导。今后应将生态足迹模型应用到各个可能的领域,使其发挥充分的作用。

[1]华红莲,肖海平,谢武生.生态足迹分析法研究评述[J].云南地理环境研究,2005,17(增刊):74-76

[2]Odum E P.Ecology:The Link Between the Natural and Social Seienee[M].New York:Holt Saunders,1975

[3]Odum E P.Eeology and Our Endangered Life Support System[M].Sunderland:Sinauer Asseeiates,1989

[4]Vitousek P,Ehrlieh P,Ehrlieh A,et al.Human Appropriation of the Produets of Photosynthesis[J].Bio Science,1986,36:368-373

[5]Jasson A M,Zueehetto J.Energy,economic and ecological relationships for Gotland,Sweden:A regional system study,in Swedish Natural Seience Research Council,Ecological Bulletins[C].Swedish Nature Seience Research Council,Ecological Bulletins,1978

[6]Rees W E.Ecological footprints and appropriated carrying capacity:What urban economics leaves out[J].Environment and Urbanization,1992,4(2):121-130

[7]William E R.Revisiting carrying capacity:Area-based indicators of sustainability[J].Population and Environment,1996,17(3):195-215

[8]王书华,毛汉英,王忠静.生态足迹研究的国内外近期进展[J].自然资源学报,2002,17(6):776-781

[9]杨永奎,王定勇.重庆市直辖以来生态足迹的动态测度与分析[J].生态学报,2007,27(6):2382-2390

[10]徐中民,张志强,程国栋.甘肃省1998年生态足迹计算与分析[J].地理学报,2000,55(5):607-616

[11]张志强,徐中民,程国栋.生态足迹的概念及计算模型[J].生态经济,2000(10):8-10

[12]程水英.矿区生态承载力研究进展[J].矿业研究与开发,2009,29(3):89-92

[13]Haberl H,Wackernagel M,Krausmann F,et al.Ecological footprints and human appropriation of net primary production:a comparison[J].Land Use Policy,2004,21:279-288

[14]Kitzes J,Moran D,Galli A,et al.Interpretation and application of the Ecological Footprint:A reply to Fiala(2008)[J].Ecological Economics,2009,68:929-930

[15]Wackernagel M.Methodological advancements in footprint analysis[J].Ecological Economics,2009,68:1925-1927

[16]黎瑞波,蒋菊生.生态足迹分析模型及其研究现状[J].华南热带农业大学学报,2004,10(2):12-15

[17]张志强,徐中民,程国栋,等.中国西部12省 (区市)的生态足迹[J].地理学报,2001,56(5):599-610

[18]杨开忠,杨咏,陈洁.生态足迹分析理论与方法[J].地球科学进展,2000,15(6):630-636

[19]王健民,王伟,张毅,等.复合生态系统动态足迹分析[J].生态学报,2004,24(12):2920-2926

[20]Kitzes J,Wackernagel M.Answers to common questions in Ecological Footprint accounting[J].Ecological Indicators,2009,9:812-817

[21]Wackernagel M,Monfreda C,Schulz N B,et al.Calculating national and global ecological footprint time series:resolving conceptual challenges[J].Land Use Policy,2004,21:271-278

[22]Niccolucci V,Bastianoni S,Tiezzi E B P,et al.How deep is the footprint?A 3D representation[J].Ecological Modelling,2009,220:2819-2823

[23]Moran D D,Wackernagel M,Kitzes J A,et al.Measuring sustainable development:Nation by nation[J].Ecological Economics,2008,64:470-474

[24]Erb K H.Actual land demand of Austria 1926—2000:a variation on EcologicalFootprint assessments[J].Land Use Policy,2004,21:247-259

[25]Siche R,Pereira L,Agostinho F,et al.Convergence of ecological footprint and emergy analysis as a sustainability indicator of countries:Peru as case study[J].Commun Nonlinear Sci Numer Simulat,2010,15:3182-3192

[26]Turner K,Lenzen M,Wiedmann T,et al.Examining the global environmental impact of regional consumption activities:Part 1:A technical note on combining input–output and ecological footprint analysis[J].Ecological E-conomics,2007,62:37-44

[27]Kissinger M,Gottlieb D.Place oriented ecological footprint analysis:The case of Israel's grain supply[J].Ecological Economics,2010,69:1639-1645

[28]Valentina N,Galli A,Kitzes J,et al.Ecological Footprint analysis applied to the production of two Italian wines[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2008,128:162-166

[29]Holden E,Høyer K G.The ecological footprints of fuels[J].Transportation Research Part D,2005,10:395-403

[30]Scotti M,Bondavalli C,Bodini A.Ecological Footprint as a tool for local sustainability:The municipality of Piacenza(Italy)as a case study[J].Environmental Impact Assessment Review,2009,29:39-50

[31]Stoeglehner G,Narodoslawsky M.How sustainable are biofuels?Answers and further questions arising from an ecological footprint perspective[J].Bioresource Technology,2009,100:3825-3830

[32]翟胜,梁银丽,王巨媛.生态足迹模型研究进展[J].西北植物学报,2005,25(1):200-204

[33]刘淼,胡远满,李月辉,等.生态足迹方法及研究进展[J].生态学杂志,2006,25(3):334-339

[34]龙爱华,张志强,苏志勇.生态足迹评介及国际研究前沿[J]. 地球科学进展,2004,19(06):971-981

[35]陈冬冬,高旺盛,陈源泉.生态足迹分析方法研究进展[J].应用生态学报,2006,17(10):1983-1988

[36]吴隆杰,杨林,苏昕,等.近年来生态足迹研究进展[J].中国农业大学学报,2006,11(3):1-8

[37]章锦河,张捷.国外生态足迹模型修正与前沿研究进展[J].资源科学,2006,28(6):196-203

[38]章锦河,张捷.国内生态足迹模型研究进展与启示[J].地域研究与开发,2007(2):90-96

[39]徐中民,张志强,程国栋,等.中国1999年生态足迹计算与发展能力分析[J].应用生态学报,2003,14(2):280-285

[40]董泽琴,孙铁珩.生态足迹研究:辽宁省生态足迹计算与分析[J].生态学报,2004,24(12):2735-2739

[41]Zhao S,Li Z,Li W.A modified method of ecological footprint calculation and its application[J].Ecological Modelling,2005,185:65-75

[42]张芳怡,濮励杰,张健.基于能值分析理论的生态足迹模型及应用:以江苏省为例[J].自然资源学报,2006,21(4):653-660

[43]王建源,陈艳春,李曼华,等.基于能值分析的山东省生态足迹[J].生态学杂志,2007,26(9):1505-1510

[44]陈春锋,王宏燕,肖笃宁,等.基于传统生态足迹方法和能值生态足迹方法的黑龙江省可持续发展状态比较[J].应用生态学报,2008,19(11):2544-2549

[45]赵志强,李双成,高阳.基于能值改进的开放系统生态足迹模型及其应用:以深圳市为例[J].生态学报,2008,28(5):2220-2231

[46]王明全,王金达,刘景双,等.基于能值的生态足迹方法在黑龙江和云南二省中的应用与分析[J].自然资源学报,2009,24(1):73-81

[47]蒋依依,王仰麟,卜心国,等.国内外生态足迹模型应用的回顾与展望[J].地理科学进展,2005,24(2):13-23

[48]刘宇辉,彭希哲.中国历年生态足迹计算与发展可持续性评估[J].生态学报,2004,24(10):2257-2262

[49]翁伯琦,王义祥,黄毅斌,等.福建省生态足迹和生态承载力的动态变化[J].应用生态学报,2006,17(11):2153-2157

[50]陈成忠,林振山.中国人均生态足迹与生物承载力变化的EMD分析及情景预测[J].生态学报,2007,27(12):5291-5299

[51]陈成忠,林振山.中国1961—2005年人均生态足迹变化[J].生态学报,2008,28(1):338-344

[52]Colin H.Sustainable tourism and the touristic ecological footprint[J].Environment,Development and Sustainability,2002,4:7-20

[53]Stefan G S,Carina H B,Oliver H R,et al.Ecological footprint analysis as a tool to assess tourism sustainability[J].Ecological Economics,2002,43:199-211

[54]章锦河,张捷.旅游生态足迹模型及黄山市实证分析[J].地理学报,2004,59(5):763-771

[55]章锦河,张捷,梁玥琳,等.九寨沟旅游生态足迹与生态补偿分析[J].自然资源学报,2005,20(5):735-744

[56]王保利,李永宏.基于旅游生态足迹模型的西安市旅游可持续发展评估[J].生态学报,2007,27(11):4777-4784

[57]甄翌,康文星.生态足迹模型在区域旅游可持续发展评价中的改进[J].生态学报,2008,28(11):5401-5409

[58]黄林楠,张伟新,姜翠玲,等.水资源生态足迹计算方法[J].生态学报,2008,28(3):1279-1286

[59]谭秀娟,郑钦玉.我国水资源生态足迹分析与预测[J].生态学报,2009,29(7):3559-3568

[60]王书玉,卞新民.生态足迹理论方法的改进及应用[J].应用生态学报,2007,18(9):1977-1981

[61]张恒义,刘卫东,林育欣,等.基于改进生态足迹模型的浙江省域生态足迹分析[J].生态学报,2009,29(5):2738-2748

[62]陈成忠,林振山.生态足迹模型的争论与发展[J].生态学报,2008,28(12):6252-6263

[63]李明月.生态足迹分析模型假设条件的缺陷浅析[J].中国人口·资源与环境,2005(2):129-131

[64]徐中民,程国栋,张志强.生态足迹方法的理论解析[J].中国人口·资源与环境,2006(6):69-78

[65]谢鸿宇,林媚珍,陈妃端,等.基于生态足迹的大学食堂餐具生态影响分析[J].生态学报,2009,29(5):2669-2674