对认知系统描述的研究

2011-05-11万浩里

万浩里

(清华大学,北京 100084)

对认知系统描述的研究

万浩里

(清华大学,北京 100084)

0 引言

研究系统外部的情况就必须能站在系统的外部,只局限于系统内部来讨论系统与外界的相互作用是不可能的,这一点是显而易见的。更进一步,如果只在系统的内部想得到对外部事物的结论,那么必将得到悖论、循环证明或者诡辩。比如数学中的“实无限”和“潜无限”问题,它们与数论和几何中关于极限的要求相容。这一问题是目前数学公理体系之外的,数学家们试图从数学内部来解决“实”和“潜”的问题是不可取的,这就是“无限悖论”产生的根源。实际上,在我们对“极限”的描述和认知中并不能分辨是“实”是“潜”的时候,也就是说无所谓“实”或者“潜”的问题。

本文认为:“存在、意识、认识”及它们的相互关系是认知科学的最基本的哲学问题。这个问题超出了认识的内部,而一般的哲学理论往往纠缠于认识的内部,自然也就难以解决。这个问题马哲认识论对这个问题给出了圆满的解答,即“存在(客观存在)决定意识,认识来源于实践”。在马克思主义认识论中,“实践”的观点是至关重要的,实践的观点跳出了认知系统内部,从外部来考虑认知的由来、特点以及认知系统与外界的相互作用,这一点与本文的结论是完全一致的。

1 认知系统及描述

1.1 认知系统与世界相互作用的普遍模型

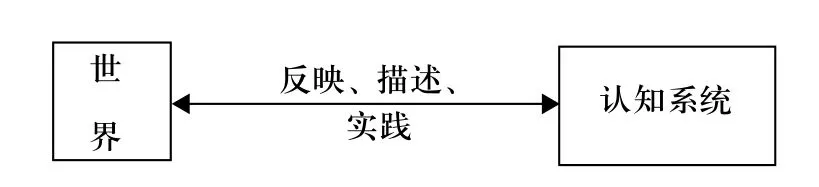

图1 普遍模型

这个模型实际上是依照前面的讨论对认知系统的范围做了重新界定,突出强调了反映性。即如前所述,只要这个系统能够反映世界的某些事物、某些方面,就可以认为它是一个认知系统。这可以使我们的讨论范围扩大到所有的反映物,因而具有了普遍性。可以让我们能以逐渐添加限制的方式来获得“智能”,降低我们研究出现偏差的可能性。

1.2 描述和反映

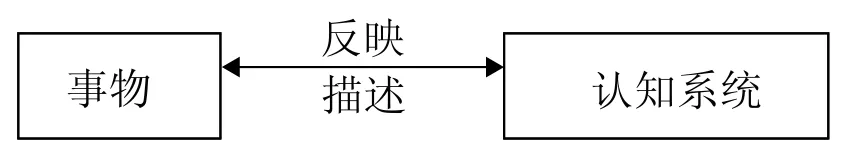

事物是指世界中所存在的物质(东西)或者所发生的事情。认知系统对世界的描述实质上是由对单个事物的描述所构成的。事物与认知系统显然应有如下的关系:

图2 描述和反映

事物的范畴也包含认知系统本身。反映和描述可以看作认知系统于被描述事物相互作用的两个方面,事物反映在认知系统中,认知系统描述事物。事物与认知所得的结果有直接同一性,即直接的一对一的对应关系。如图3所示:

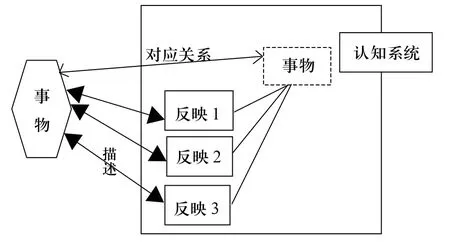

图3 描述和对应关系

事物的不同方面反映在认知系统中,同时这些反映也是认知系统对同一事物的描述。这些反映与事物的不同方面的特征直接对应,而从总体上来讲,认知系统的描述与事物有直接对应的关系。

而且,认知系统对事物的描述反映只局限与认知系统能够描述的方面,并不是事物的所有方面都能够被认知系统所描述反映。而那些不能被认知系统描述的方面能不能被认知,对认知系统来说是没有意义的,不存在的。但是,这并不能说明它们不存在,只不过它们的存在与否对认知系统来说没有意义。

1.3 相互作用模型所反映的哲学观点

哲学流派有两种划分方式,一种是可知论和不可知论,另外一种是唯物论和唯心论。一般的讲,唯物论也是可知论,彻底的唯心论也属于可知论。马克思主义属于可知论和唯物论;而目前西方的存在主义和人本主义则属于唯心主义的范畴。

“存在”是哲学上的最基本的概念,对世界的本源是“主观存在”还是“客观存在”成为了唯物和唯心的分水岭。“存在”对认知系统来讲是必须承认的:描述对象不存在,则描述对象没有意义;认知主体不存在,则认知主体没有意义;总之,不存在则没有任何意义。而世界的本源问题,从认知系统模型看来,系统内部的存在,即主观存在来源于对系统外部的客观存在的描述,而不会凭空产生(即使凭空产生也因为没有与实际的联系而没有意义)。所以,世界的本源是客观存在。

沿着上面的思路,我们也可以得出事物普遍联系的观点。因为任何一个完全孤立的系统在认知上是毫无意义的,它将永远不被察觉,永远不被认知。而一个孤立的系统也是这样,它对其它系统没有意义,而其它系统对它也没有意义。所以,如果事物是存在的,有意义的,则这样的事物与我们之间必然是相互联系着的。因而,可以说世界是普遍联系的。(普遍联系、对立统一和发展的观点是辩证唯物主义的基本内容。)

2 描述结构

2.1 单次描述

单独的一次描述,是具有一定的不确定性的。比如描述某个物体的长度,用目测只能得到一个大概的长度;即使用尺子测量,结果肯定也是具有一定的误差的。在测量过程中由于尺子的刻度有限,所产生的误差是不可避免;同时在描述的过程中,作为描述主体的我们自己是否有变化,尺子有没有变化,被描述的事物自己有没有发生变化,这些也会影响到我们描述的精确性,使得我们的描述带有了一定的不确定性。

2.2 同一认知主体的不同描述之间

这时我们真正要完全面对描述的不确定性以及描述主体、工具、对象发生变化所产生的影响。一方面,由前面的讨论可知,描述是具有一定的不确定性的,即使所描述的事物不发生任何变化,两次描述也未必能完全相同。这要求我们在认知或者辨识过程中克服一定的不确定性。另一方面,我们在考虑测量结果时,作为描述主体的我们自己是否有变化,尺子有没有变化,被描述的事物自己有没有发生变化,环境是否发生变化。在通常情况下我们事实上都默认这些因素保持稳定。那么,如果这些因素发生变化了呢?如果这些变化认知系统可以察觉,那么系统也许可以做一定的修正。事实上,在许多情况下,这些变化认知系统根本无法察觉,那么认知系统就只能认为变化前后的情形是等价的,或者说是没有变化的,这一特点本文称之为等价性。

3 认知的正确性问题

认知是描述以及在描述之上进行推理思辨的概念层结果。描述可能有偏差,推理思辨的过程中更有可能会出现问题。另一方面,认知的来源不仅限于认知系统自身,也可以来自于其它认知系统的转述传播。在这个过程中,其它系统的认知的正确性以及转述传播过程都会影响到系统的这部分认知的正确。

那么如何来判定认知的正确与否呢?接下来我们将通过对认知的概念层特点和实践特点来回答这一问题。

3.1 认知系统的基本问题

真理问题和同一性问题一起可以统称为正确性问题,就是认知为何正确的问题:正确无矛盾而且符合客观实际。

理论是其所讨论的范围内系统化的、严密的认知和概念层表述。真理问题实际上要解决的是理论能否被证明正确的问题。千百年来,理论前提正确,没有悖论则正确,这条规律被人们想当然的使用着。但是上个世纪,数学中歌德尔定理的出现使得数学公理化学派的目标完全落空,同时也让人们开始怀疑理论的正确性能否被证明的问题。

一般的,我们认为理论应该是没有矛盾存在的,也就是理论中不应该有相悖的结论发生,这一点是显见的。更进一步,随着理论的发展,我们要求理论越来越完备。即要求理论的完备性,要求理论对所讨论的范围、范畴内的问题都应该涉及到。

这样,我们就避开了理论的正确性证明的问题,而直接给出具有正确性特点的理论是唯一的,部分的解决了这一问题。歌德尔定理实际上埋葬了从数学理论出发来来解释一切自然规律的天真想法。理论内部存在不可被证明的命题,并不能说明理论本身不能被证明。这并不与本文所进行的讨论矛盾,但是却与公理化所设想的“完备性”格格不入,而真理却因为它的唯一性,应是可以被证明的。

3.2 认知的局限

下面我们通过两个问题来讨论认知的局限性问题。

1)运动和无限的悖论

运动悖论是也就是“芝诺悖论”,即“飞矢不能达目的,静矢不能射出”,或者“亚其尔追不上乌龟”。芝诺悖论看是荒谬,但是历史上各种学派学者的解释都没有大家的公认。芝诺悖论实际上就是数学上的无限悖论,是由于对运动过程的无限分割后,对无限的看法不同所引起的。

运动悖论与我们如何描述运动、认识运动密切相关,实际上是一个认知问题。在认知系统对运动的描述过程中,即使用尽一切手段,并不可能、并不会将运动无限分割开来,来观察是“实无限”还是“潜无限”。这说明运动的“实无限”和“潜无限”的问题属于认知之外的问题,并不可能被我们认知,没有深究的必要。也就是无所谓“实”或者“潜”,无限就是无限本身。

上面对无限的讨论实际上反映了一个问题:我们的认知限于我们的描述。对于不能被描述的事物,是属于认知之外的,在认知内部是不可能得到认知外部的知识的。

2)我们的认知限于我们的描述

前面讨论了对于不能被描述的事物不能被认知系统认知,还可以认为“对于认知系统没有描述的事物,对认知系统也是不可知的”。这一点实际上是显而易见的,本文就不再赘述了。

以上的讨论反映了认知局限性的一个方面。另外一方面,认知还局限于描述或者认知主体所处的环境条件。

4 结束语

本文通过对认知系统和认知的重新界定,紧紧围绕“描述”展开了讨论。

在哲学上,从“可知论”开始,对马克思主义哲学的基本观点逐一验证。唯物认识论的核心就是“实践的观点”,本文的核心-“描述”实际上也是一种实践,它也处处体现着实践的特点。事实上,本文是与唯物认识论相通的。

对于认知科学本身来讲:本文通过对描述结构的探讨,对认知中的“不确定性”和体现出的“等价性”,以及“对应关系”进行了比较深入的探讨;在概念结构上,本文第一次提出“概念特征与感知信号直接对应”的观点,深入讨论了概念与特征间的相互关系,并证明了“概念未必能精确定义”,彻底推翻了符合主义中“概念是对事物精确定义”的观点;在概念层上,还对概念层上的语言特征进行了简单的讨论;最后本文还围绕认知的正确性和局限性进行了比较详尽的讨论。

总体来讲,本文试图以一种全新的观点对认知系统的各个方面进行探讨。由于篇幅所限,本文还没有对认知系统的目的性、认知过程以及其对其它科学,尤其是物理学展开讨论。但毫无疑问的是,认知科学与正确的哲学相结合、融合,必将极大的推动哲学、认知科学自身,以及数学、物理的相关学科的认识的深化和发展,成为推动人类社会进步的强大力量。

[1]杜. 现代数学引论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1995.

[2]林尧瑞, 马少平. 人工智能导论[M]. 北京: 清华大学出版社, 1989.

[3]石纯一, 黄昌宁, 王家钦. 人工智能原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 1993.

[4]高隆昌. 数学及其认识[M]. 北京: 高等教育出版社. 海德堡: 施普林格出版社. 2001.

[5]张楚廷. 数学文化[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.

Study on the description in cognition systems

WAN Hao-li

认知系统最根本的功能是描述认知、获得信息,范围不应局限于物理符号系统。基于上述认识,提出了一个以“描述”为核心的认知系统普遍模型,并简单推证了马哲认识论的基本观点。认知系统通过描述建立其内部表示与外部事物的对应关系,在描述的过程中不可避免的存在一定的“不确定性”,并由此引出了描述的“等价性”的特点。本文还讨论了概念层和语言的一些特点,以及认知的正确性和局限性。

认知;认知系统;不确定性;描述;概念;认知局限

万浩里(1979-),男,陕西榆林人,中级软件设计师,本科,研究方向为认知科学。

TP3,B7

A

1009-0134(2011)1(上)-0164-03

10.3969/j.issn.1009-0134.2011.1(上).50

2010-10-07