他曾准确预测了唐山大地震

2011-05-06杨大武

杨大武

在汶川和海地强震之后,我几次采访了地震构造学家李玶院士,向他讨教地震方面的知识。在他简陋的堆放着专业资料的书房里,这位资深院士十分耐心地向我谈及地震构造引发强震的原因、抗震减灾的办法。他兴奋地告诉我,他总想为人民作点力所能及的贡献,让生活在大地上的人们能够避开强震的危害。

唐山大地震前,他曾做出预报

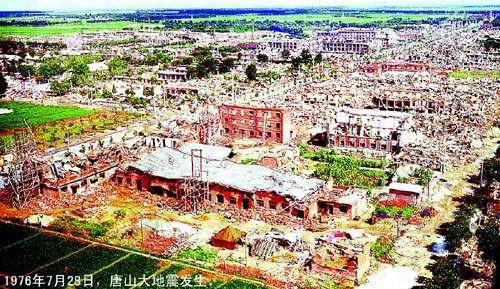

唐山,这座新型的现代工业化城市以它日新月异的变化吸引着现代人的眼球,现代文明的兴起,已然掩饰着抑或抹去了30多年前的沉重的伤痛,那场令世界瞩目的大地震已远离了人们的记忆,淡出了现代人的心灵。然而李玶院士却记忆犹新,不忍忘怀,因为那已成了他心中无法抹去的痛。面对我的采访,他几次擦去眼角的泪水,陷于深深的回忆之中。李院士说那是一场可以避免的灾难,但却让数十万生命在瞬间被埋葬了,的确令人终生遗憾。

1975年2月4日19点36分,辽宁海城发生了7.3级强震,由于当时预测预报比较准确及时,辽宁省委领导重视,使得这场地震没怎么伤及百姓的生命,避免了重大灾难的发生。这次成功的地震预报让世界瞩目,一时间,似乎新中国已经拥有了大地震的预测预报能力。

这之后,地震、地质专家们认为在华北地区还可能要来一次大地震,不过地点和时间都难以确定,谁都不敢对此做出肯定的答案。当时中央组织了“京津唐张大会战”,国家地震局地质研究所承担了此项重任中确定可能发生强震地点的任务。

李玶成了这次大会战的主要成员之一。

李玶l924年出生于湖北大悟县,他早年毕业于南京国立中央大学(现南京大学)地质系,因大哥李琰是国民党高级将领,一直影响着他的升迁,此时52岁的李玶还是一位讲师。李玶院士记得l976年春天的一个下午快下班的时候,地质所领导对他说:“华国锋总理要一份华北地区未来可能发生强震地点的报告,明天就要交上去。”

领导的话让李玶压力非常大,这么仓促,他如何办才好呢?好在那段时间,他一直在思考分析华北地区强震地点的问题。他暗自下了决心,沉着应对,非常智慧地完成了地质所领导交给的重任。

李玶下班回到家里已来不及吃晚饭也来不及动笔写了。他想节省时间,就口述,让读初中的女儿李迅给记录。女儿记到晚上9点多就困倦睡觉去了,李玶又接过来写到深夜才完成了报告初稿。

第二天起床后,李玶又继续修改报告稿(包括绘图),至中午,在所领导的催促下,他拿着报告稿到地质所打字室,坐在打字员身边,一边看着打字员打稿,一边校对,然后装订成册。大概在下午3点钟左右,所领导派一辆摩托车专程将这份报告送到国家地震局。

至于这份报告是否送到了华国锋总理手里,李玶院士就不得而知了。

在这份说是送给华国锋总理的报告里,李玶以他敏锐的目光识别到宁河和滦县会发生大地震——“特别指出宁河和滦县有发生6~7级强震甚至大于7级破坏性地震的危险性”,而唐山正好位于宁河和滦县之间。这份报告,后来以“应用图象识别确定京津及邻区强震危险区”为题发表在l979年3月《地震地质》第1卷第l期上。

在送走这份报告之后,李玶一直等待上级政府领导的决策。

当时地震局还为此事召开过讨论会,胡克实同志主持会议。李玶在讨论会上仍然坚持他在报告中的观点。时任地震分析预报中心主任的梅世荣也参加了会议,梅世荣对李玶在会议期间的印象深刻,至今难以忘怀。

梅世荣建国初期留学苏联,那时是位年轻的才女,如今已是白发苍苍的老人。说起李玶院士对唐山大地震预测预报的情况,她犹在眼前。为取信于读者,她为此文出具了《关于李玶先生对唐山地震的预测证明》:

1975年海城发生7.3级地震后,华北地区是否还有发生7级强震的问题?国家地震局召开多次讨论会。记得在一次会上听到李玶先生介绍,他们应用图像识别方法于京津唐张地区的未来地震危险区的识别,划出了l0余个不同程度的危险区。特别指出宁河和滦县有发生6~7级甚至大于7级地震的危险。1976年唐山7.8级地震正好发生在宁河至滦县北东向断裂带上。由于地震地质方法不可能指出时间,在当时并未引起特别的注意,这是非常遗憾的。

国家地震局预测研究所

梅世荣

2010年1月3日

这份证明材料,是梅世荣女士用电脑打出来的,然后又在打印件“梅世荣”三个字的下面签上了自己的名字:梅世荣。

李玶院士说,图象识别方法虽得到了验证,还仅仅是一次,并非此方法就过关了,此方法还有待充实验证,以臻完善。

正如梅世荣女土所说的,李玶院士的预测“当时并未引起特别的注意”,我们的唐山市在劫难逃,一场特大的悲剧发生了,李玶先生至今仍感到无言的伤痛和不尽的悲哀。

李玶院士说地震预测预报有两难。一是科学认识之难,尤其在准确的地点和时间上有待认真深入的探索。一是政府职能部门决策之难。若处于两难境地或一难境地,地震灾难是很难避免的。但这两难也并非难于上青天,1975年2月4日辽宁海城、1976年5月29日云南龙陵、l976年8月l6日四川松潘—平武等地震预报工作都做得十分精彩,成为地震界永记不忘的成功典范。

周恩来总理生前曾有“科学界要提前解决外国从未解决的地震预报问题”的愿望。那么,我国的科学界如何实现前辈的遗愿呢?

就经验而言,李玶院士觉得,两难之中,职能部门的决策往往比科学认识还要难。唐山大地震和汶川大地震都存在这个问题。如何克服“两难”,做到两全其美呢?李玶院士认为,只要我们认真实践科学发展观,讲科学,以对中华民族高度负责任的科学态度坚持不懈地探索研究,周总理的愿望就不难实现了。

他提出了强震发生断层的认识

李院士在2001年初撰写的《中国强震发生带地震构造的几点思考》一文中这样命名“强震发生断层”——未来数十年、数百年内可能发生破坏性地震的活断层,称之为强震发生断层。

就是这么一句看似简单的话,李院士为之探究、思索了许多年。

那是上世纪70年代初,地震局组织了西昌—渡口地区地震烈度区划大会战,共6个所属单位参加,他参与了此次会战。当时人们群策群力,斗志昂扬,干劲冲天,一派社会主义建设的新气象,好不令人振奋。那时的渡口(攀枝花)是一片荒山野林,在人定胜天的精神鼓舞下,硬是将这片荒芜之地变成了如今几百万人的现代繁华都市。

在这次大会战中,他常在野外做地质调查,一次他竟然无意中发现了地震裂缝。这就是1955年四川鱼鲊—拉鲊6.5级地震的遗迹。李玶一时间兴奋不已,一向好奇的他,当时就跟着这个裂缝向前追踪,从上午烈日当空追至傍晚夕阳西下,他一直追踪到四川与云南交界的昔格达村,发现了这个十分精彩的剖面。一路追踪细看,一路用心记忆,到了昔格达村之后,他就把这个关键的地质剖面迅速做了素描记录,并深深印在脑海里。

他说这个地质剖面极为重要,堪称地质上的绝唱之作,至今在他脑海里挥之不去,想起来就令他兴奋激动,这之后他再也没有遇见到这么好的地质剖面了。他当时就陶醉在那份惊喜的发现之中,怀着喜悦的心情,顾不得饥饿和疲倦,披着夕阳的余辉兴冲冲地连夜返回了渡口市……

之后数年,李玶一直在探究思考这个他称之为“绝唱”的剖面。这个“绝唱”的剖面,把地震运动对软弱层的破坏,也体现着对建筑物的破坏全部毫无保留地记录下来了,这个“绝唱”的剖面告诉我们:断裂层上的东西无一完好地被粉碎了,荡然无存。1984年,他撰写了《昔格达层构造变形形成因素分析》一文。这篇极有价值的论文发表在l985年9月《中国地震》第l卷第3期上。

这是他思索的一个重要环节,其多年探究的成因,有着突破性的进展,但他仍然没有透彻地想通这个问题,即“强震发生断层”的概念还没有明朗化,还有些像雾里看花,被一层迷雾般的面纱遮掩着,这有待他去虔诚地追问并伸出智慧的双手来揭开。

但这需要一个从现实中得来的机会。

2000年,李院士在地震局召开的一次会议上,听到了去台湾考察l999年9月27日台湾集集发生7.6级强震的汇报。他们带回来一些清晰的照片给会场人员传看。当时李院士坐在最后一排最边上,传到他手里已是最后一位。他有时间细看了照片。他看到图片上地震带上的建筑物,全部倒塌了,在地震带两旁的建筑物还毅然耸立不倒,而石冈大坝在断层通过处也垮塌了,断层外侧却仍然屹立。

这时的李院士非常激动,他又联想起昔格达层的强震剖面……

因一时的激动,他患眼疾的双眼竟然累出了鲜血。这时的他突有感悟,思维豁然开朗,柳暗花明又一村的兀现,使他获得了一个真理,并将其命名为“强震发生断层”。

这个发现意义重大。说实际一些,就是通过这个发现首先查明某个地方有无强震发生断层,若有建筑物就应避开它。在强震发生断层范围以外的地方,只要采取一定的抗震措施,也就是现如今国家要求所采取的抗震措施,即Ⅶ度、Ⅷ度抗震措施,地震的危害性就可以避免了。

当然走完这一步还有许多工作要做,首先是他提出的这一认识还有待业内人士研究探讨,逐步将此观点完善起来。其次是领导层的重视,有益于此认识的具体实践。总之需要全社会的通力合作,不过李评院士对此充满了信心和希望。

他为三峡大坝找到了稳固的坝基

毛泽东早年畅想“高峡出平湖”的愿景,已在长江三峡上实现了。要知道这个伟大的工程,有李玶院士留下的鲜为人知的故事。

1959年,李玶才从三尺讲台调到地质研究所不久,组织上即令他带队担纲“长江三峡地区的地壳稳定性和地震危险性”的课题研究。从小学中学到大学都一直学业优秀的李玶,颇有几分自信,他毫无迟疑地担起了这个历史性的重担。

李玶所在的队伍称“701勘察队”,他任队长。他先带领几名同事去三峡投石问路干了几个月,后陆续由几人、十几人、几十人增至百余人。李玶与同事们每天都风餐露宿,出没于三峡的高山深谷,攀崖涉水,走到了哪里就吃住在哪里,有时躺卧在马厩里,有时借宿在草棚里,还不时下榻在农民老乡们家里,好一副无所畏惧的野战军的做派。

三年自然灾害的困难时期,李玶把自己的一切都交付给了三峡,为三峡而累而苦。饥饿是他们全体队员不得不时常面对的现实,饥饿的袭击不亚于战场上敌人枪刺和炮弹的攻击。常常是饥肠辘辘地在野外工作,饥饿使他们大部分队员都浮肿了,大多数时候都是靠甜菜渣子和红苕充饥。一天,李玶排了老半天队,嘴馋得直流口水,以为能填饱肚子,可是才花两角钱买了一小碗水煮萝卜丁儿,谁知这就是他这位领队人一天的饭食。他的队伍里有三个藏族学生,他们有时遇到蛇就打死带回来打打牙祭,这就是他们享受到的最好的佳肴。

李玶时常想,三峡工程是中华民族的千秋伟业,能有幸为这个伟业贡献自己的力量和智慧,感到责任重大。为此,他格外用情用力,不曾有半点的马虎和遗漏,明知三峡大坝的安稳关乎着下游亿万人民的生命和财产安全,对坝址地震危险性的论证须臾不可掉以轻心,不可放过论证过程中的任何一个疑点。有一次,为了查清黄陵断块南部边界和断块南端的完整性,他早6点从金柱头出发,徒步至晚9点才到达庙河,一天步行60多公里。有时为看清石崖上的剖面,他们游泳或划着小船木筏到石崖下仔细察看,甚至反复数次,每一个新的发现都引起他们新的思考,得出新的答案……

为了更好更快地完成任务,李玶请求上级调来中国科学院唯一一架苏制直升机进行空中目测勘察,机组里都是周总理专机上的成员。这架直升机分别于l960年和l96l年两次在空中如划格子一样横竖来回穿梭勘察了两个多月,飞行了几十条航线,获得了可喜的成果。最令他难忘,如今想起来仍心有余悸的,是他两次空中遇险。一次是飞机在云雾中迷失了航向,突然间,云缝中显露出悬崖峭壁,驾驶员急中生智,在瞬间使飞机迅速垂直上升,才使他们逃避了一场生死劫难。另一回,是飞机在空中作业时油管被堵了,这可难为人了。眼见有坠机之险,幸好机械师使出杀手锏,才使直升机起死回生,脱离了危险。要知道平常机械师是不准上机的,正好那天要起飞时,机械师见机上有空座,就对李玶说:“我也陪你们去看看三峡吧!”真没想到,这位机械师竟然成了李玶他们的救命恩人。

在李玶勘察之前,已有包括李四光先生在内的几位地质学者对三峡地区的地质结构的认识,学者们观点各异,无一定论,但都给李玶以启示。李玶的科研精神是不拘泥于他人的观点,不人云亦云,坚持科学探索,实事求是,学人之长,面对现实,做出自己的答案。

曾有学者认为,三峡黄陵庙地区的地质构造是拱形状的“黄陵背斜”,李玶起初并没否定,可他在考察过程中对此逐步持有怀疑态度,最后以大量科考素材断然否定了这个观点,做出了新生代以来三峡地区位于一个断块之上的科学论断。这个断块类似于一个长方形,南北长约l20公里,东西宽约75公里,南边是天阳坪活断层带,北边为马粮坪—板庙活断层带,东边是远安活断层带,西边为仙女山活断层带。

现在已构筑成功的三峡大坝,就巍然耸立在这个断块之上。李玶院士说“从地质构造的角度来讲,三斗坪是一个天然的非常难得的好坝址,它的上面是峡谷,下面也是峡谷,恰恰在三斗坪处略敞开一些,而且地面上裸露出来的是古老的花岗岩体,这个花岗岩体很厚,也很大,它正好默默地承载着巍峨的三峡大坝”。

换句话说,三峡大坝就是建在这个天然的庞大花岗岩体之上的,可以说非常坚稳,固若金汤。