岩质高陡边坡爆破降振技术研究

2011-05-04许名标彭德红

许名标,彭德红

(1.武汉理工大学 资源与环境工程学院,武汉 430070;2.义乌工商学院 建筑与艺术分院,浙江 义乌 322000)

1 工程概况

某工程边坡地质构造复杂,岩体结构较发育,开挖主体坡高近150 m,表层风化卸荷严重,开挖爆破规模和强度均大。为了解爆破振动对边坡稳定性的影响及爆破地震波的传播衰减规律,寻找适合该边坡的减振降振措施,降低爆破振动,改善爆破效果,提高边坡的动力稳定性,做了一些爆破试验和现场振动监测,对部分振动监测数据进行了归类统计分析,并将分析结果反馈到施工现场,用以摸索和探讨减振降振技术,取得了较好的效果。

2 监测仪器及测点布置

爆破振动监测仪器采用国内组装的Mini-Blast I型爆破测振仪。振动监测点一部分从爆源上一台阶开始垂直爆心沿不同高程垂直布置,另一部分在爆源上一台阶平行爆心左右对称布置。该仪器的三分量振动速度传感器可同时测得竖直向、水平径向、水平切向三个方向的振动速度。布点时,分别用石膏将其固定在基岩或沉积时间长、结构相对较好的固土上。

3 监测数据归类统计分析

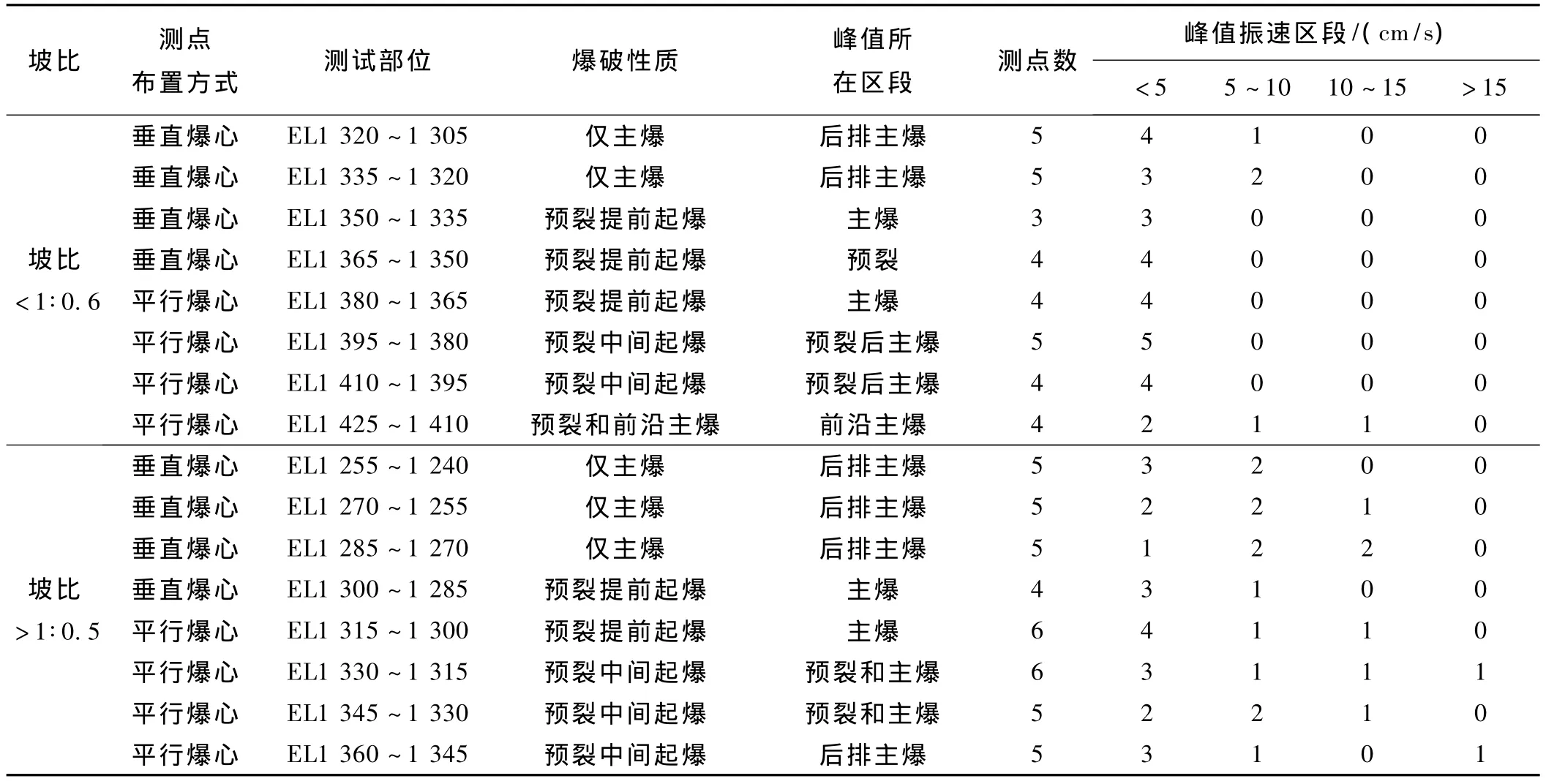

3.1 爆破峰值振速区段统计(见表1)

从表1可以看出:

1)坡比 <1∶0.6时,峰值振速 >5 cm/s的情况较少;仅主爆时,峰值一般出现在后排主爆孔;预裂提前起爆时,峰值一般出现在主爆孔爆破期间,少数出现在预裂孔爆破期间,对边坡影响主要是主爆孔爆破;预裂中间起爆时,峰值一般出现在预裂后主爆孔爆破期间,对边坡影响主要是预裂后主爆孔爆破;预裂和前沿主爆时,峰值出现在前沿主爆孔爆破期间,对边坡影响主要是前沿主爆孔爆破。

2)坡比>1∶0.5时,峰值振速超过5 cm/s的情况较多,少量>10 cm/s;仅主爆时,峰值出现在主爆孔爆破的后阶段即后排主爆,并伴有一定的叠加效应;预裂提前起爆时,峰值一般出现在主爆孔爆破期间;预裂中间起爆时,其峰值一般出现在预裂和主爆孔同时爆破期间,少数出现在主爆孔爆破的后阶段,对边坡影响主要是预裂后主爆孔爆破。

3)爆破峰值发生时刻一般出现在预裂与主爆叠加的时刻或预裂后的主爆时刻,较少出现在预裂前的主爆时刻,也就是说,峰值振速主要出现在主爆阶段,说明峰值振速与爆破药量有很大关系,应该关注主爆的最大单响药量,优化爆破参数和爆破网路,增强预裂爆破对减振降振的作用。

3.2 爆破振动主频特点

爆破振动频率较复杂,有很大的随机性,它包括很多频率成分,其中有一个或几个为主要成分,称之为主频,通常用峰值频率表征。不同频率成分的振动波对边坡的影响不同,当振动波的峰值频率等于或接近边坡的固有频率时,对边坡的影响相对较大。

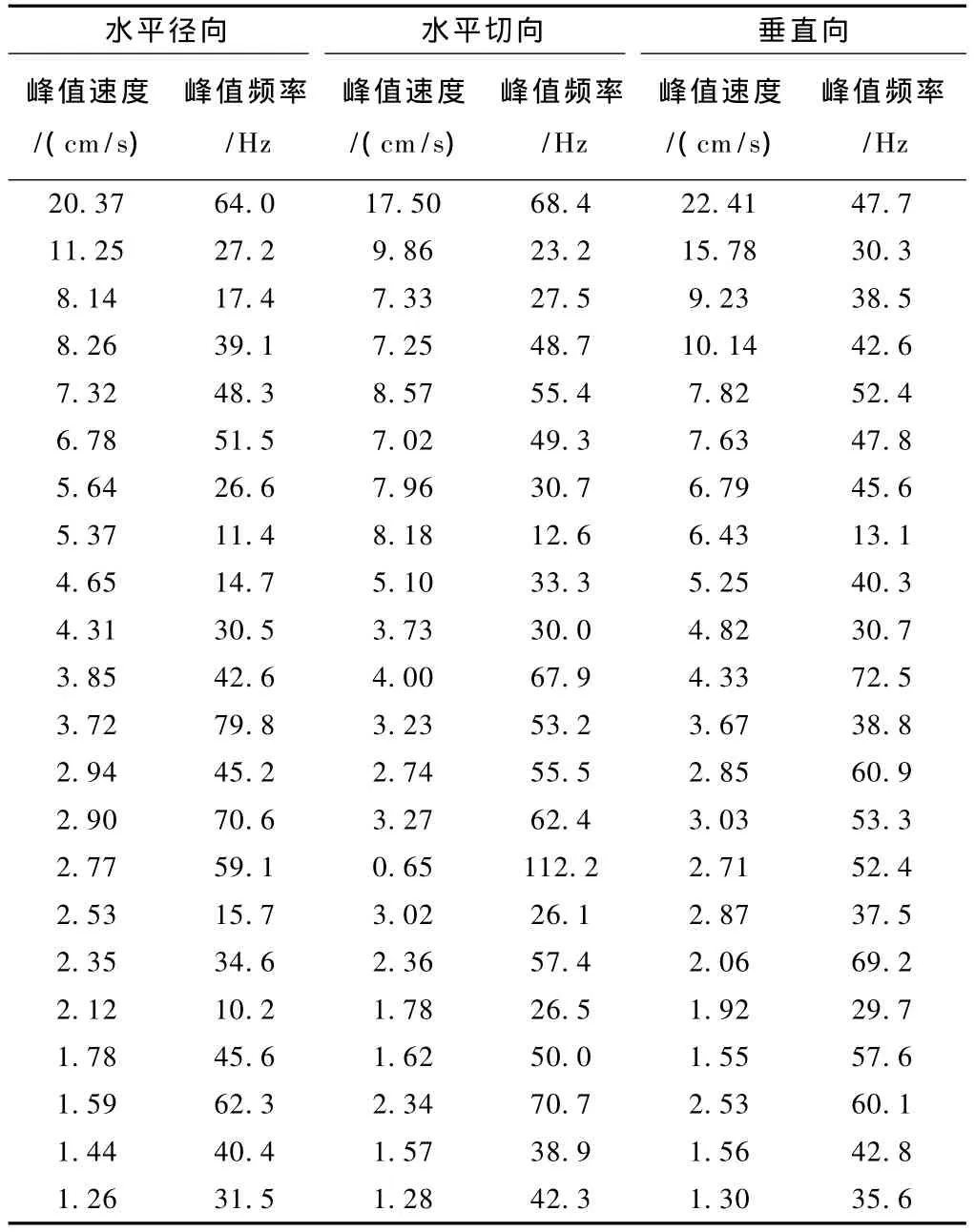

表2为部分测点峰值速度和峰值频率统计表。可以看出,该边坡开挖的爆破地震波频率较高,峰值频率一般在20~70 Hz。随着传播距离的增加,峰值频率不断降低,说明其高频成分随距离增加衰减较快,而低频成分随距离增加衰减相对较慢。距离较远时,低频成分起主要作用。岩石结构越完整,振动波传播速度越快;岩层裂隙越发育,衰减越快。峰值频率也受爆破规模、爆破类型、装药结构、地形条件、传播介质等多种因素影响。爆破规模越大,振动频率相对越低。统计表明,小药量的预裂爆破产生的峰值频率一般在50 Hz以上,衰减较快,影响范围相对较小;而较大规模的深孔梯段爆破峰值频率一般在20~50 Hz,影响范围相对较大,而且可能出现振动叠加现象,甚至有沿高程的放大效应。

表1 部分峰值振速区段统计m

表2 部分测点峰值速度和峰值频率统计

3.3 爆破振动沿高程放大规律

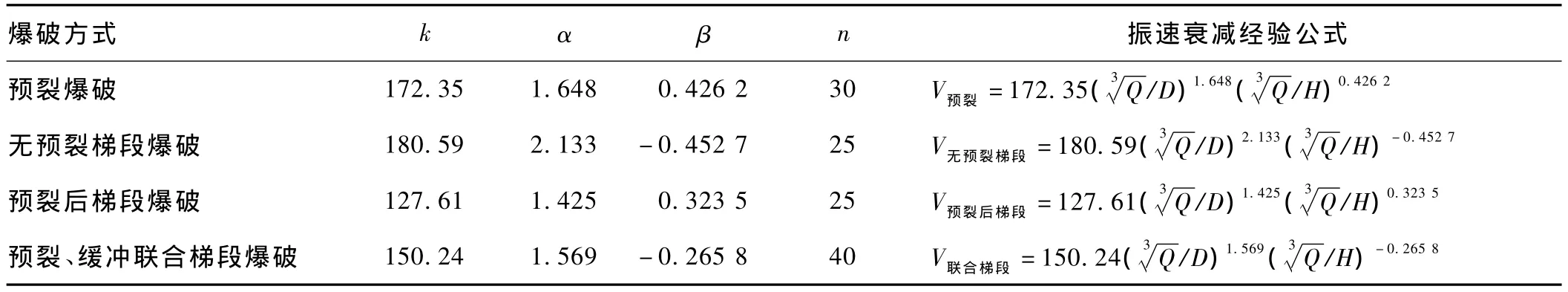

对于高陡边坡,振速不仅与水平距离 D有关,也与边坡高程H有关。实测表明,随着边坡增高,部分爆破方式出现了随坡高增加,振速增大的情况即沿高程H的放大效应。对实测数据进行二元回归分析,得出了坡高较大时,不同爆破方式下的振速衰减经验公式,如表3所示。

从表3可知:对于预裂爆破,经二元回归分析得到β=0.426 2,说明因爆破规模不大,振速沿边坡高度增加而减小。无预裂的深孔梯段爆破 β=-0.452 7,说明由于没有预裂隔振作用,其振动速度沿高程出现一定的放大效应;而预裂后的深孔梯段爆破β=0.323 5,沿高程没有出现放大效应,说明预裂对爆破振动降振作用明显。预裂、缓冲联合深孔梯段爆破 β=-0.265 8,沿高程也出现了一定的放大效应,但与无预裂的深孔梯段爆破的放大效应相比,β稍大,说明其放大效应不如无预裂的深孔梯段爆破明显,预裂孔、缓冲孔起到了一定的降振隔振作用。条件允许时,应尽量采用无放大效应或放大效应较小的爆破方式,以降低爆破振动,增强边坡的动力稳定性。

4 降振技术

爆破地震效应受现场地质条件、爆破参数、爆破网路、爆破次数等多种因素的影响,降低爆破振动应综合各方面的原因,全盘考虑。

表3 不同爆破方式的二元回归分析结果

4.1 控制能量源

1)优选炸药品种。炸药波阻抗越大,爆破地震效应越明显,低威力、低爆速炸药的波阻抗相对较小。因此,如条件允许,尽量选用低威力、低爆速炸药。

2)限制单响药量。降低单响药量是控制爆破地震最直接有效的方法。从萨氏公式可以看出,在测点与爆心距R相同、岩性和爆破条件相似的情况下,质点振速V与单响药量 Q的关系为:V2=V1[Q2/Q1]α/3,当α=1.3~1.9时,若将单响药量从双孔(常规爆破2~4孔同段)减为单孔,即Q2=0.5Q1时,V2=(0.74-0.64)V1,减振达30%。说明炸药量愈多,爆破振动愈大,条件允许时,应尽量减少单响药量。

3)合理装药结构。装药结构对爆破地震效应影响明显,装药越分散,地震效应越小。分散装药、径向(或轴向)不耦合装药、空气间隔装药,有利于控制能量传播介质(能量传播介质即不耦合装药结构中填入空隙的水或碎石等不可压缩介质以及有利于地震衰减的河流、沟渠、断层、裂隙破碎带等复杂的天然介质),减小地震效应。如条件允许,还可采取底部装高威力炸药、中上部装低威力炸药的方法。

4.2 优化爆破参数

4.2.1 预裂爆破

钻孔精度是影响预裂爆破效果的重要因素,应加强预裂孔钻孔精度的监督。根据预裂减振要求,预裂爆破时保留岩体一侧的最小厚度应大于预裂孔深的1.5倍。临近坡面时,应使预裂爆破提前最先起爆的主爆孔100 ms以上,以充分形成预裂缝,起爆规模应控制在宽15~20 m、7~8排主爆破孔为宜。当爆区前排与坡面距离较远且预裂爆破与主爆破振动叠加也不会造成振速超标时,该爆区前排可以提前起爆,可通过减少同段起爆的预裂爆破孔数以降低预裂爆破本身振动量值。另外,预裂爆破提前单独起爆可以避免与主爆孔的振动叠加,条件允许时,可以考虑预裂爆破提前单独起爆。

4.2.2 深孔梯段爆破

关键在于处理好爆区前后、左右和上下的六个边界面。前边界是指第一排炮孔的前沿,一定要清理整齐,孔口及底盘要具有大体一致的抵抗线,布孔要保证炸出的瞬间边界面成为第二排均匀的抵抗线。若局部底盘抵抗线较大,在主爆孔之间应适当布置加密孔,与主爆孔形成小孔距并同时起爆、共同作用,利用自由面增加抛掷方量;若加密孔上部抵抗线较小,为避免飞石过多,其上部应不装药。后边界指预裂爆破和缓冲孔爆破,要及时调整两者的间距,保证炸出裂缝,同时不要“贴膏药”。若爆区较大,采用分区爆破时,左、右边界一定要采取加密孔或“施工预裂”的措施,避免自然拉裂导致边界部位严重卡钻。上、下界面的平整程度直接影响钻孔效率、出渣效率和施工进度,所以应根据岩石风化程度及时调整超深,严格控制孔底高程。

4.3 优化爆破网路

国内外主要通过采用“地震波反相叠加减振技术”、“异步分区起爆与大规模干扰降振技术”、“孔内外微差爆破减振技术”、“延时起爆干扰减振爆破技术”等达到减振之目的。设计良好的爆破网路要做到:先爆孔起爆后,岩石正处于被抛离和应力波即将消失的瞬间,新自由面形成,后面的炮孔接着爆炸,应力波叠加,对岩石进行补充破碎,应力波相互干扰而抵消。因此,微差间隔时间的选择非常重要。

4.3.1 孔间微差间隔时间

岩石破碎分岩石受冲击压缩前移和卸载回弹两个过程。长沙矿冶研究院根据这两个过程,通过大量研究建立了孔间微差间隔时间的半经验公式

式中,Q为炮孔平均装药量(kg);ρe,ρr为炸药和岩石的密度(g/cm3),分别取 0.95~1.28g/cm3和2.90 g/cm3;D,Cp为孔内炸药爆速和岩石纵波波速(m/s),一般为3 600~3 800 m/s和5 000 m/s;S为岩石移动距离,取10 mm;V为岩块平均移动速度,取2~6 mm/ms,f为分数。按上式计算出的延期时间为:铵油孔13~23 ms,乳化孔 15~25 ms。药量多时取大值,反之取小值。根据计算结果和大量的现场经验,孔间时差宜采用MS2或MS3段雷管。

4.3.2 排间微差间隔时间

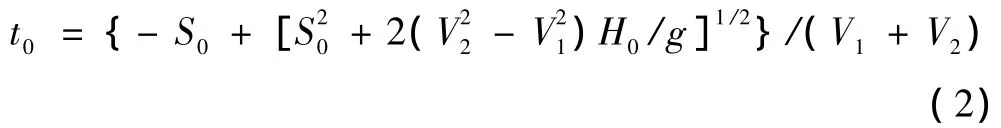

合理排间间隔时间由以下半经验公式计算

式中,S0为前后排距(m);H0为台阶高度(m),取2.0~5.0;V1为堵塞段飞行速度(m/s),取10~20;V2为中部岩块飞行速度(m/s),取15~25。通过计算,排间微差间隔时间取值范围为104~294 ms,孔径小或难爆矿岩取小值,反之则取大值。根据计算结果和大量的现场经验,排间时差采用MS5段雷管。

4.3.3 孔内延期时间

上述分析可知,孔间采用MS2及MS3段雷管,排间采用MS5段雷管。依据“孔外低段别,孔内高段别”的特点,必须保证孔内延时误差不大于排间延时时间即不大于110 ms,孔内宜采用 MS11~MS15段雷管,当雷管延时误差满足以上要求时,可采用更高段别的孔内雷管。

4.3.4 布孔起爆方式

根据力学作用原理,在地质条件相似、岩性一致、爆破参数相同的情况下,排成直列的群药包中心连线方向的振速要比垂直药包中心连线方向的振速低25%~45%,爆破体最小抵抗线方向的振速低于最小抵抗线的反方向,即地震作用最强烈的方向是最小抵抗线的后方。根据微差爆破特点,前排炮孔起爆时,后排炮孔的抵抗线和爆破方向将发生改变。因此,布孔方式宜采用正方形、三角形或梅花形,起爆方式宜采用对角线形、V形、U形或梯形。

4.4 避免积累损伤效应

岩石作为一种脆性损伤材料,内部存在大量的微裂隙(纹),爆破对岩体基本质量的影响和破坏过程是由于这些微裂隙(纹)的成核、长大和贯穿而导致岩石宏观力学性质的劣化乃至最终失效或破坏的过程。单次爆破振动可能不会对边坡岩体造成明显损坏,但其结构可能发生强度损失,多次爆破后,可能会出现疲劳损伤叠加,导致岩体结构在振动量允许范围内发生破坏。所以,爆破振动对边坡的积累损伤效应不容忽视,在满足以上降振技术的前提下,应尽量减少爆破次数,降低积累损伤效应。另外,爆破施工时,利用声波测试和振动监测相结合的方法对施工进行监控是一种行之有效的方法,应加强声波测试和振动监测,以便及时探明边坡的松弛规律,控制能量源,优化爆破参数和爆破网路,减少不必要的边坡损伤。

5 结语

爆破振动是导致边坡开挖破坏的主要形式。总结爆破振动沿边坡的传播衰减规律,探讨爆破开挖的减振降振措施,具有非常重要的实际意义。只有充分认识振动传播衰减规律,采取一系列控制措施,才能减少爆破振动、改善爆破效果、加快施工进度、降低施工成本、提高边坡的动力稳定性。通过对振动测试数据归类统计分析,结合国内外一些前沿的观点,得出了以下一些成果:

1)爆破峰值振速一般出现在预裂与主爆叠加的时刻或预裂后的主爆时刻,也即主要出现在主爆阶段,说明峰值振速与单响药量有很大的关系;

2)高陡边坡开挖爆破的地震波频率较高,主频一般在20~70 Hz。小规模预裂爆破的主频一般在50 Hz以上,影响范围相对较小,衰减较快;而较大规模深孔梯段爆破的主频一般在10~50 Hz,影响范围相对较大,可能出现振动叠加现象;

3)振速是因传播距离增大而衰减和因边坡坡度增高而放大的综合结果。随着高程的不断增大,可能出现沿高程的放大效应。预裂后放大效应不如预裂前明显,说明预裂孔、缓冲孔起到了一定的降振隔振作用。应尽量采用无放大效应或放大效应较小的爆破方式,以降低爆破振动。

4)从控制能量源、优化爆破参数和爆破网路、避免积累损伤效应等四个方面提出了岩质高陡边坡降振的一些技术措施。通过反馈到施工现场不断验证,正确合理、效果明显,可以为类似工程提供可行的借鉴和有益的指导。

[1]许名标.小湾水电站边坡开挖爆破振动动力响应分析[D].武汉:武汉理工大学,2004.

[2]许名标,彭德红.小湾水电站边坡开挖爆破振动监测成果分析[J].人民长江,2007,38(2):135-138.

[3]宋小林,张继春,郭学彬,等.顺倾边坡岩体爆破的振动特性数值研究[J].铁道建筑,2010(2):87-90.

[4]刘世波.多台阶开挖中的爆破振动传播规律研究[J].铁道建筑,2008(1):68-70.

[5]王彧.金堆城露天矿深孔爆破降振技术探讨[J].有色金属(矿山部分),2010,62(4):36-38.

[6]曹寄梅,赵卫东,刘朝红,等.深孔爆破孔底充填缓冲吸能材料减振试验研究[J].中国安全科学学报,2010,20(4):120-123.

[7]邢光武,郑炳旭,魏晓林.延时起爆干扰减振爆破技术的发展与创新[J].矿业研究与开发,2009,29(4):95-97.

[8]伍绍泽.兰尖铁矿爆破降振技术研究[J].金属矿山,2003,28(12):18-20.