CFG桩复合地基静载检测方法探讨

2011-04-25李小泉

徐 亮,李 建,李小泉

(中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川 成都 610072)

1 前 言

CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,主要用于加固软土地基,一般有3种成桩施工方法:(1)长螺旋钻孔灌注成桩;(2)振动沉管灌注;(3)长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注。该桩具有沉降变形小、施工简单、造价低、承载力提高幅度大、适用范围较广等特点。

某拟建场地内地形平坦开阔,建筑物主要由多栋多层和低层建筑构成,因天然地基承载力不满足设计承载力要求,经 CFG桩、换填、振冲碎石桩等多种方法在技术、经济及环保等多方面的综合比较,最终设计采用 CFG复合地基加固方案。

1.1 静载荷试验方法

试验按照 JGJ106-2003《建筑基桩检测技术规范》,使用平板结构反力架,用堆载方法并分级加载进行试验。根据地基桩型的不同计算不同的置换率,确定不同的承压板直径或边长。本次检测试验所需承载板共分为 4种:d=0.88m×0.88m圆板,b=0.8m×0.8m、0.9m×0.9m、1.0m×1.0m方板。设计地基承载力为250kPa。试验确定最大加载荷载不小于 2倍设计值,即大于 500kPa。试验之前先进行预载,预载量为分级荷载的一半。当在连续两小时内每小时的沉降量小于 0.1mm时,认为已趋稳定,之后卸载。校正数据采集起始数据后正式开始检测。分级荷载为试验最大荷载的1/10,第一级加载为分级荷载的2倍。每级荷载施加后按第10、20、30、45、60min测读沉降量,以后每隔 30min测读一次。当在连续两小时内每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。最后一级荷载仍以此为稳定标准。卸荷分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的 2倍,逐级等量卸载。

1.2 试验成果分析及承载力特征值的确定

(1)未出现明显拐点时承载力特征值的确定。

(2)出现明显拐点时承载力特征值的确定。

2 某 CFG桩复合地基静载检测成果分析

2.1 场地基础地质条件

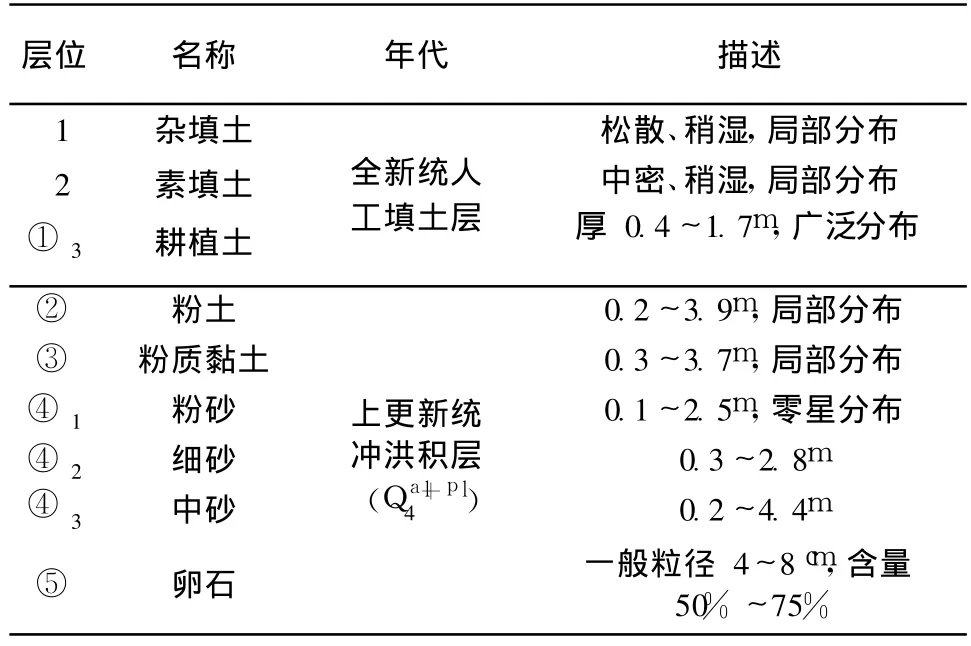

在场地勘察钻探揭露的深度内,地层由第四系全新统人工填土层 ()、上更新统冲洪积层组成,主要地层结构(自上而下)见表1。

表1 主要地层结构

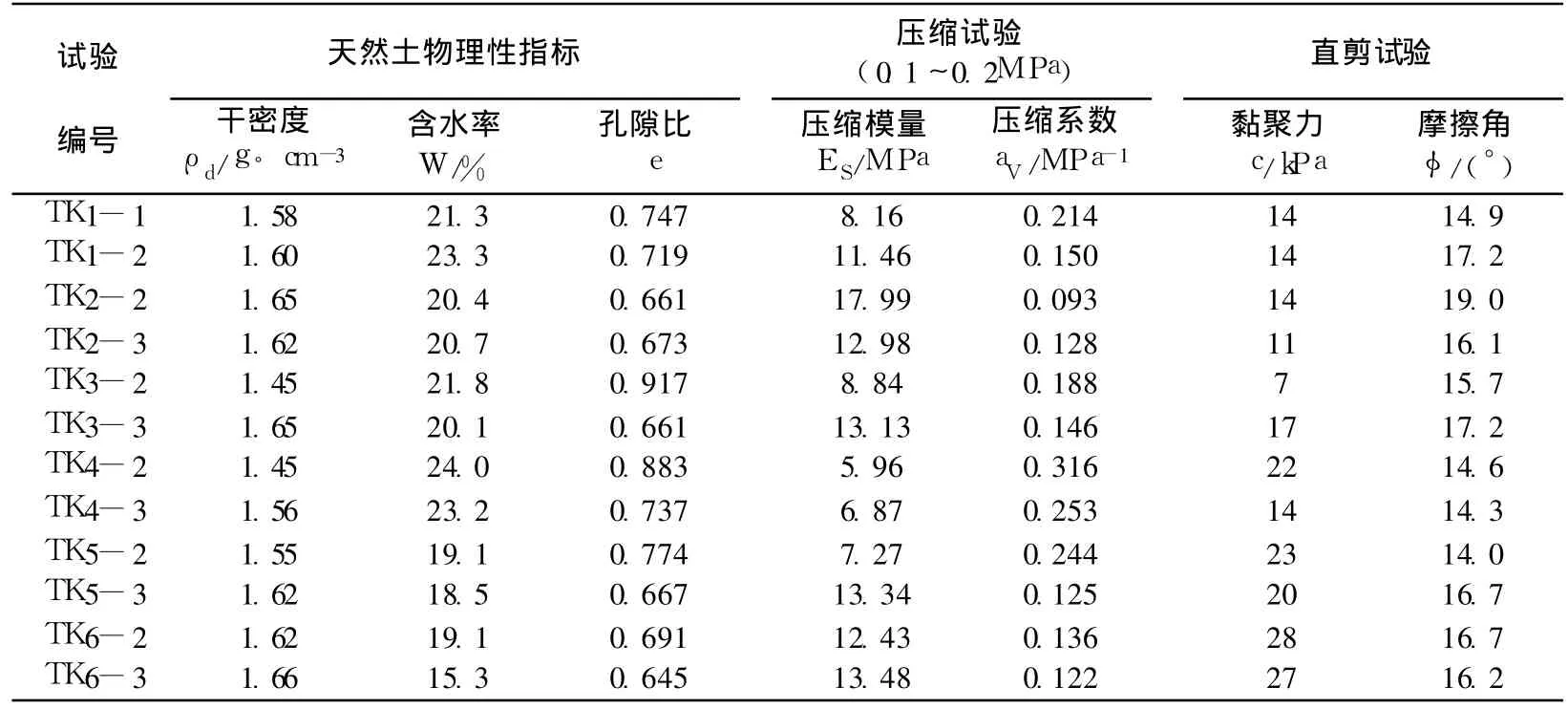

表2表明:②层粉土和③层粉质黏土层孔隙比为 0.645~0.917,压缩模量为 5.96~17.99MPa,黏聚力为 7~28kPa,内摩擦角为 14.3°~19.0°,属于软土地基,承载能力不能满足要求,需进行处理。

2.2 地基基础设计概况

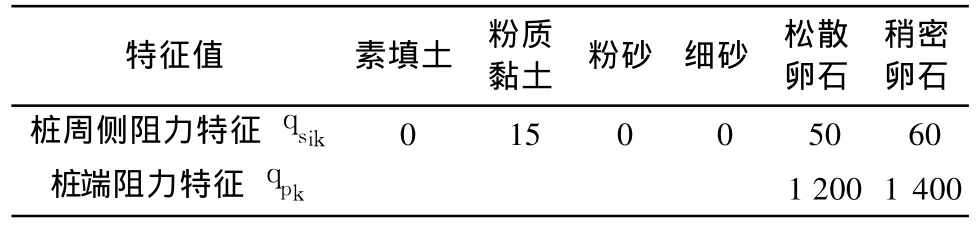

依据前期勘探成果,设计要求挖除填土层及耕植土,对粉土、粉质黏土采用 CFG桩处理。桩径设计为 350mm,采用取土成孔灌注成桩法,采用正方形、矩形或梅花形布桩,桩芯距基础边线不小于0.20m,平均桩长 3.2m。桩体材料配合比根据试配按桩体强度 C10确定。设计要求复合地基承载力fspk大于 250kPa,变形模量不小于 14MPa。设计采用的地基土 CFG桩基参数见表3。

CFG桩桩端应进入松散卵石或稍密卵石层不少于 0.50m,保证有效桩长不小于 2.5m。在施工过程中应根据基底下土层的软硬实际分布情况进一步调整桩长。

CFG桩在桩顶和基础之间应设置褥垫层,褥垫层厚度约 200mm,褥垫层材料采用级配良好砂石(密实度 90%)。

表2 粉土、粉质黏土层试验成果

表3 地基土CFG桩设计参数取值 kPa

2.3 CFG桩静载检测成果分析

为检验 CFG桩施工工艺及复合地基加固效果,检验复合地基承载力是否达到设计要求,静载试验前对桩身进行了低应变检测,选取有缺陷的Ⅲ、Ⅳ类桩进行静载检测。每栋选取 3个点进行单桩复合地基载荷试验。

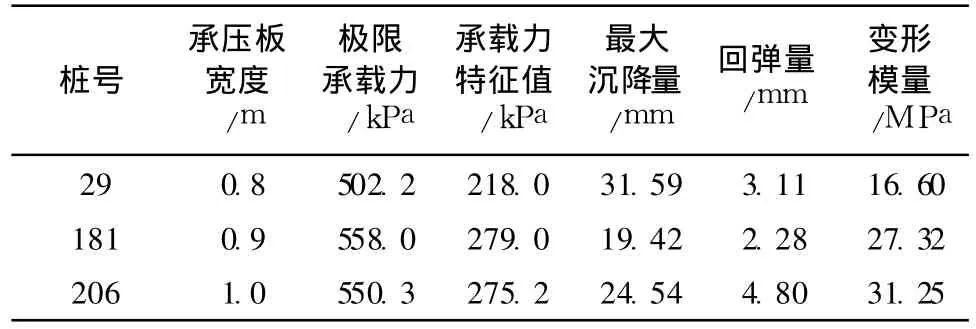

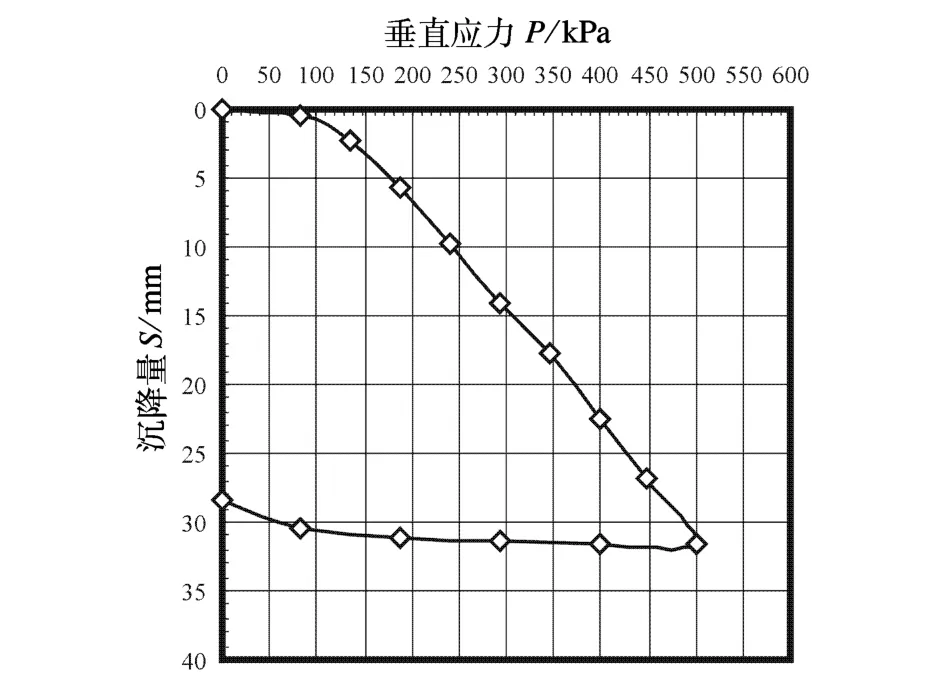

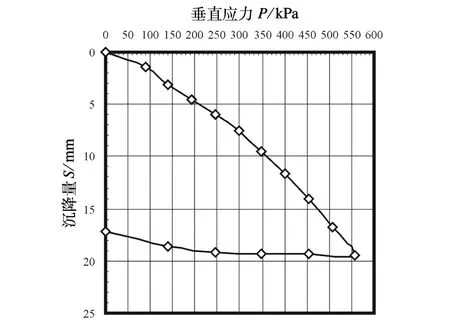

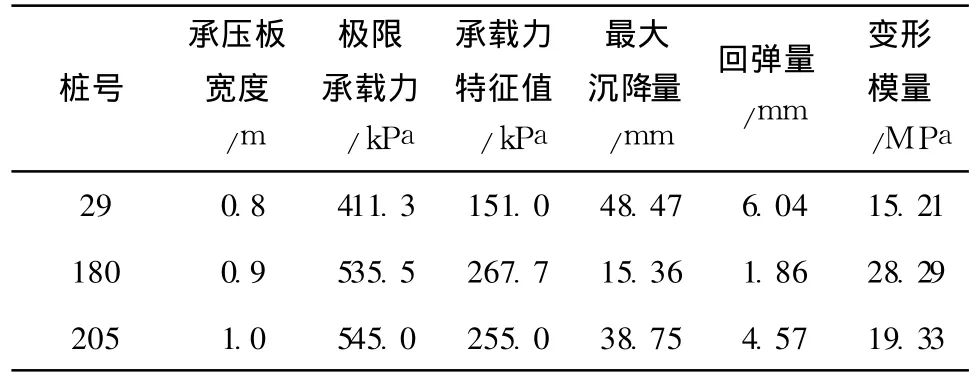

表4为 62号楼检测成果。

表4 62号楼静载试验成果

从试验所得 P~S曲线看(见图 1~3),在最大加载压力范围内,地基土仍处于线性变形阶段内,未出现比例界限点和极限荷载点 (无拐点)。按(JGJ106-2003)规定,未出现明显拐点时,对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,对以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取 s/b或 s/d等于0.008所对应的压力;对以黏性土、粉土为主的地基,可取 s/b或 s/d等于 0.01所对应的压力。

经综合分析判断,在此次检测中取s/b=0.01时所对应的荷载为承载力特征值,分别为218.0kPa、336.0kPa、340.0kPa。规范要求承载力特征值不应大于最大加载值的一半,而三根桩最大加载值的一半分别为 251.1kPa、279.0kPa、275.2kPa,以取小值为原则,最后确定复合地基承载力特征值为218.0kPa、 279.0kPa、 275.2kPa。 平 均 值 为257.4kPa,各点的级差与平均值之比分别为15.31%、8.39%、6.92%;均小于 30%,所以该栋地基的承载力特征值取三根桩的平均值,即 fak≥257.4kPa,满足设计要求的 fak=250kPa的要求。

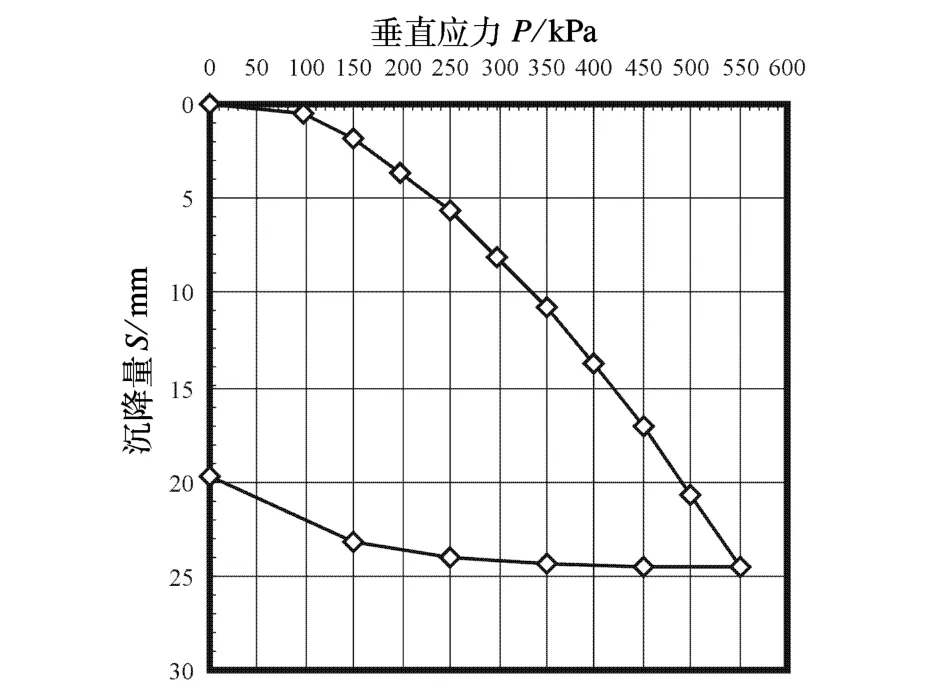

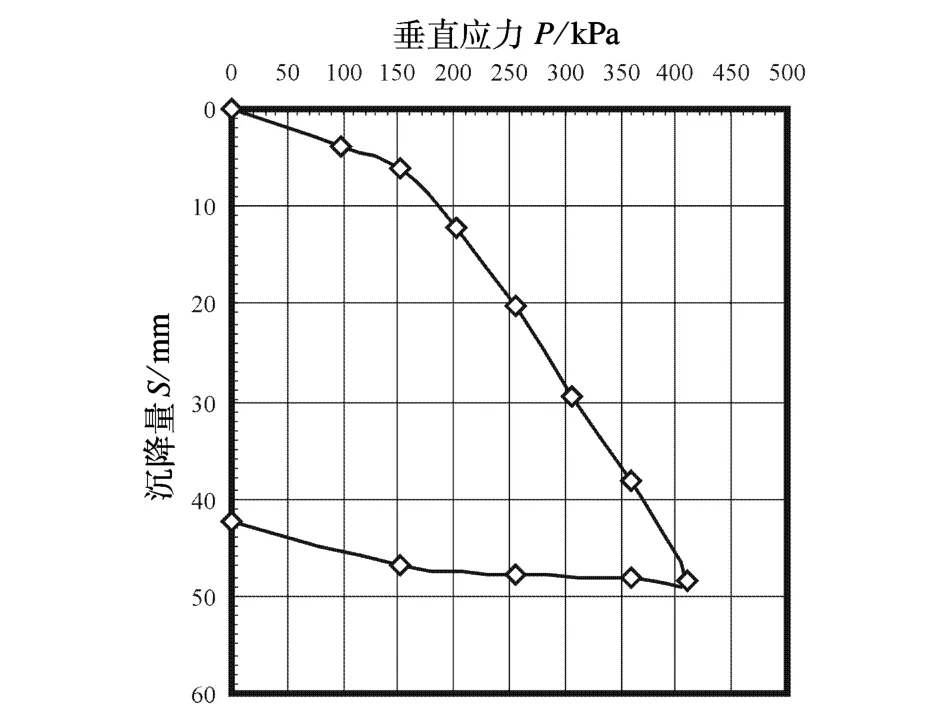

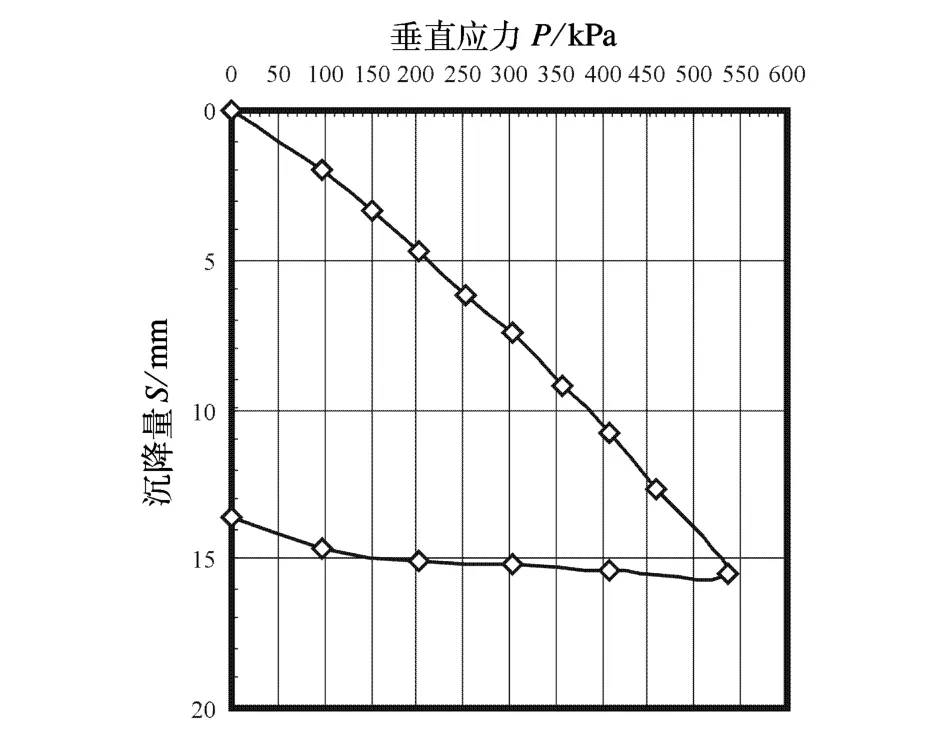

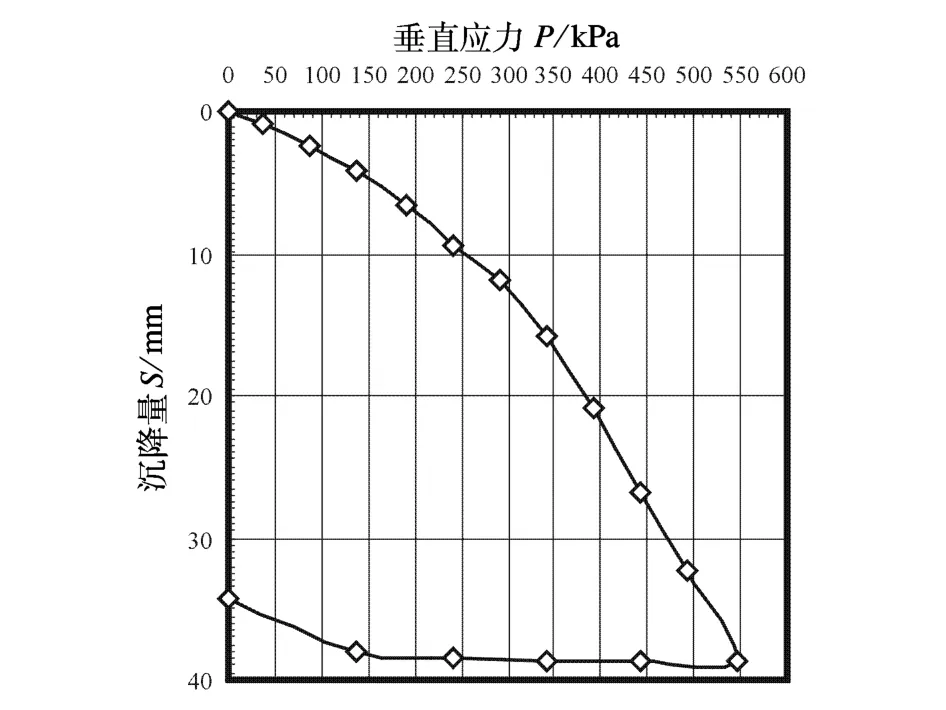

表5为 60号楼检测成果,图 4~6为 P~S曲线。

(JGJ106-2003)规定,在试验加载过程中,出现下列情况之一时,即可终止加载:

图1 62号楼 29号桩 P~S曲线

图2 62号楼 181号桩 P~S曲线

图3 62号楼 206号桩 P~S曲线

表5 60号楼静载试验成果

(1)沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起;

(2)承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%;

(3)当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求压力值的 2倍。

对成果进行分析可以看出,29号点选用的承载板直径为 80cm,其宽度的 6%为 48.00mm,而加载至 411.3kPa时,总沉降量为 48.47mm,超过了承载板直径的 6%,所以可以终止试验。分析试验数据并结合 P~S曲线分析,29号点在加载至 200kPa时,出现明显的陡降,即出现拐点。规范中指出“根据沉降随荷载变化的特征确定:该点为陡降型 P~S曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值为承载力特征值”。从图中可知,发生明显陡降的起始点为 151.0kPa,所以确定的该点承载力特征值为151.0kPa。而 180点和 205点桩均属于缓变型 P~S曲线,即无明显拐点,其承载力特征值的确定与前述一致,不再赘述。这二点的承载力特征值分别为267.7kPa、255.0kPa。 3点平均值为:224.6kPa,各点的级差与平均值之比分别为 32.77%、19.2%、13.54%,29号点级差超过了平均值的 30%,故该栋地基的承载力特征值不能取三根桩的平均值。对29号点进行分析并在现场挖开检查发现,该桩地下部分距桩顶约 1.2m,出现明显断桩,印证了试验中发现的问题。随后对该桩进行工程处理,并对该栋地基加倍抽检了 2点,其承载力特征值分别为271.3kPa、272.5kPa,与 180号和 205号桩两桩成果进行 4点平均,平均值为 266.6kPa,且各点级差与平均值之比均小于 30%,符合要求。最后确定该栋楼地基承载力特征值 fak=266.6kPa,满足设计要求的 fak≥250kPa的要求。

图4 60号楼 29号桩 P~S曲线

图5 60号楼 180号桩 P~S曲线

图6 60号楼 205号桩 P~S曲线

综合本工程检测的 150余组载荷成果,多为“A”型(即缓变型)为主,这正反映该地层下 CFG桩自身特点及工程特性。

3 检测方法及有关问题探讨

3.1 预载的问题

《规范》中对预载问题未加以规定。总结此次150余组成果后,我们认为复合地基载荷试验所得出的沉降量是确定承载力的重要指标,而承压板下的褥垫层将造成沉降量明显增加,应规定先预载,以消除松散的褥垫层的沉降量。建议“试验前应先进行预载,预载量宜为分级荷载的一半,待沉降稳定后,重新开始试验。”

3.2 级差超限的问题

《规范》规定“检测数量不应小于总桩数的 1%,且不应小于 3根。”“当满足级差不超过平均值的30%时,可取其平均值为复合地基的承载力特征值。”“Ⅳ类桩应进行工程处理”。

以此次检测中的 60号楼 29号点为例,承载力特征值为 218.0kPa,就单个点来说,该桩不能满足设计 fak≥250kPa的要求,那么该点是否需要加固处理呢?

分析认为:该点的级差与平均值之比为15.31%﹤ 30%。低应变结果显示,29号桩为Ⅲ类桩。规范中对检测桩数的规定已充分考虑了桩的承载力的不均匀性,该栋地基的承载力特征值 fak=257.4kPa,满足要求,是合格的。所以不需要对 29号点进行加固处理。

此外,如果级差超过平均值的 30%时该如何处理,规范未作规定。

以此次检测中的 62号楼 29号点为例,其承载力特征值为 151kPa,级差与平均值之比为 32.77%,大于 30%,挖开后发现距桩顶 1.2m处出现明显断桩,需要对其进行工程处理。同时对该栋地基,加倍抽检 2根桩,取 4根符合要求桩的平均值为该栋地基的承载力特征值。

为确保建成后的地基质量,建议增加“当级差超过平均值的 30%时,应对此桩进行处理,并加倍抽检。再次试验后,如其承载力特征值的级差不超过平均值的 30%时,则取平均值为复合地基承载力特征值。”

3.3 卸荷观测的重要性

规范中只提到了卸载的方法,并未说明如何利用及其重要性,因此在实际检测工作中,有些单位往往省略了卸载观测。事实上卸载观测对于正确判断桩在荷载作用下的工作性状非常重要。桩的变形分几个阶段,即近似弹性、弹塑性和塑性。在荷载作用下,桩的变形究竟处在何种阶段,仅从沉降变形上判断是不完全的,因为在沉降变形阶段很难发现桩的弹性变形,而弹性变形只能从卸载回弹中观测,一根桩究竟在某级荷载下的变形是弹性变形占主要还是塑性变形占主要,通过卸载观测便可知晓,所以卸载观测在整个载荷试验中是很重要的一环,应加以重视。

3.4 观测过程中的问题

传统的静载试验采用人工加荷、人工观测的方法,要求观测人员责任心强、经验丰富。但是载荷试验的观测过程时间较长且需要连续读数,人工加荷、观测难免会有差错和疏漏。众所周知,一般情况下每级载荷作用下,变形主要发生在加载后的 1~2h内,在稳荷过程中发生的沉降只占一小部分,因此在加荷后的 1h内,稳荷精度很重要,如果采用人工稳荷可能造成稳荷速度慢,精度低,故应提倡采用全自动电脑控制的加荷观测方式。此次试验全程采用了自动加荷及数据采集系统,以排除人为因素,提高试验成果的质量和精度。

4 建 议

本文通过对 150余组 CFG桩静载试验的分析讨论,对以往试验过程及成果分析中的不完善之处得出以下四方面的认识:

(1)关于预载问题,建议在试验过程中增加“试验前应先进行预载,预载量宜为分级荷载的一半,待沉降稳定后,重新开始试验。”

(2)关于级差超限的问题,建议“当级差超过平均值的 30%时,应对此桩进行处理,并加倍抽检。再次试验后,如其承载力特征值的级差不超过平均值的30%时,则取平均值为复合地基承载力特征值。”

(3)规范中只提到了卸载的方法未说明如何利用及其重要性。建议对于卸载的问题应加以重视,明确要求必须进行卸载观测。

(4)应尽可能使用自动加荷及数据采集系统,避免人为因素对静载过程的影响,以提高试验成果的质量和精度。