低碳生态技术在园林景观工程中的应用

2011-04-19吴娜

吴娜

(泛亚景观设计有限公司,上海200040)

1 引言

在大力提倡环保意识的当今社会,“低碳、生态、环保”的词汇无疑成为了一个高频词汇,时时刻刻在各式媒体中频繁出现。2009年12月,世界气象组织在哥本哈根公布报告:最近10年从1850年有准确气象记录以来是全球最热的10年。2009年已成为历史排名第5的最热年份。大气中CO2含量升至390×10-6,离理想值 350×10-6已越来越远。“低碳、生态、环保”已经成为了一件刻不容缓的事情,而身作为一名创造环境的景观设计师,更应责无旁贷的在设计中的各个阶段,与各专业设计师的通力合作,将先进的、已知的、成熟的环保技术运用到所参与的设计中。

案例项目位于浙江宁波市和义大道沿江段,是宁波市“三江文化长廊”建设的核心项目,规划中的和义大道总体定位为低碳、生态的集星级酒店、商务办公、休闲商业、人文历史、滨江景观于一体的高档国际滨江商务休闲区。地块拥有天然优美的沿江景观面,而且还是元代和义门瓮城遗址所在和郑和下西洋的水上丝绸之路的起始点,因此地块本身蕴含了深厚的历史底蕴,同时也对设计提出了在保证生态、低碳、自然造景的同时必须传承历史文化的要求。

2 总体方案设计分析

2.1 建筑设计概念

采用自然、生态的流线形体,向江面层层递进,尽量打开商业入口形成吸引人们进入的广场,并连接东北侧沿江绿带形成主要视轴,建筑在形体上呼应沿江美景。沿江加入小尺度的独立形体建筑,在连续的沿江景观面上形成别致商业空间。

2.2 景观设计概念

由于拥有绝好的观江视线,因此建议散落的独立单体建筑设计降低建筑一层高度,并充分利用屋顶及建筑外形配合生态水景景观,使观江景面最大化,形成水江一体的景观效果。

利用建筑沿江面层层递进的设计,将沿江绿化带引入建筑并延续至每个建筑屋顶,使建筑与绿化带自然融为一体。

利用建筑天然弧面结合景观溪流水景设计,将屋面排水功能自然地融入到整个景观设计中,并巧妙的与各种景观功能相结合,创造低碳、生态、环保且有趣的滨水商业氛围。

3 景观生态技术的运用

3.1 大雨收集过滤池

下大雨时,雨水通过道路事先设计好的坡度,流到两侧雨水口,再迅速排到市政雨水管网中,未经过滤和处理直接流入河流。因此利用道路的绿化带作为收集池,使雨水先汇集其中,给土壤更多的下渗空间和时间,减弱道路雨水的流速以缓冲对江河的污染。应建设一些生态洼地和池塘,在解除洪水威胁之前储存雨水,也可用于补充地下水[1]。

由于建筑沿江面至滨江驳岸地形自然形成坡度,视为可改造设计部分。将绿化带分为大雨收集池和普通种植池两种,大雨收集池设计种植水生植物和砾石,并在道路和人行道两侧设有开口,雨水和从此处汇入池内,达到过滤沉淀的设计目的,在池内设计比土壤标高高出5cm的雨水口,当下大雨时,雨水下渗达饱和后经雨水口排入市政雨水管道(图1)。

图1 大雨收集过滤池现场

3.2 雨水收集花园

基地南面为沿江绿化带,设计概念是将其打造成为主题性的商业滨江后花园。其中绿地部分主要为雨水自然下渗为主,用绿地涵养水源,减少绿化灌溉。因此,尽量采用下凹式绿地或通过绿地自然坡度将屋面雨水及绿地雨水导入景观水系或引入进行雨水利用的设施。

绿地比周围路面或广场下凹5~10cm,路面和广场多余雨水可经过绿地入渗或外排。增加设施采用PP排水片材、排水型材、排水管材以及渗滤框、渗槽、渗坑等多种形式。在大面积的绿地内也设计了一定数量的雨水口,雨水口高于绿地5cm,只要超越设计标准的雨水才能经雨水口排入市政雨水管道。绿地可进行细致的地形设计,通过减缓地面坡度,增加起伏形成洼地或景观水系等方式来增强渗水能力。为配合这一设计,洼地、水系部分设计了一些禾本科植物,并与周边已建沿江景观带相呼应相联系。

使用雨水花园与植被的设计成本并不会很高,只是利用土方设计调整高程,种植一些植物,以便雨水经过滤后渗入地下形成的自然景观区。这种设计的另一个优点就是可以增加动物的栖息地,创造项目的生物多样性[2](图2)。

3.3 屋顶花园

采用绿化覆盖建筑屋顶,可以大大增加建筑的保温性能,是可持续发展的新型生态手段。由于建筑屋顶上的风力和荷载,种植大型乔木技术上有一定的难度。植物根系很发达,会穿越钢筋混凝土的屋面,破坏防水层,补救和修复工程浩大费时费钱等原因,设计师在设计绿色屋面时必须对各种因素全面考虑。

图2 雨水收集花园现场

3.3.1 屋面风力减弱策略

建筑设计高出屋面120cm的女儿墙,阻挡部分风力。靠近两侧女儿墙设计中层小乔木和灌木篱,以形成绝佳的围合感,大乔木尽可能种植在中间区域。大风季节,树枝的剧烈摇晃造成根系松动而使大树成片死去。因此需要在混凝土板上增加隐形支架固定大乔木。

3.3.2 屋面减重设计策略

屋面覆土不能太厚,所以种植设计主要以中层小乔木为主,局部点缀大乔木。而普通绿色屋顶大多种植草坪和景天科植物,只需满足20cm左右覆土。如需种植大乔木至少满足120cm左右的覆土需求,结合本项目中屋面阶梯状特点,并在建筑设计的扩初阶段参与进来,同建筑、结构工程师沟通,将大乔木和小乔木的种植位置在景观设计前期就确定下来,创造出最经济节约的空中花园。屋面种植设计引入禾本科植物,其特点为有较高的观赏性,低维护,减少除草剂、农药等的使用,可水生可旱生的浅根系植物。轻质土壤与轻质填充物混合使用,轻质土壤配比:腐植土50%~70%,蛭石 10%~40%,砂土10%~20%。

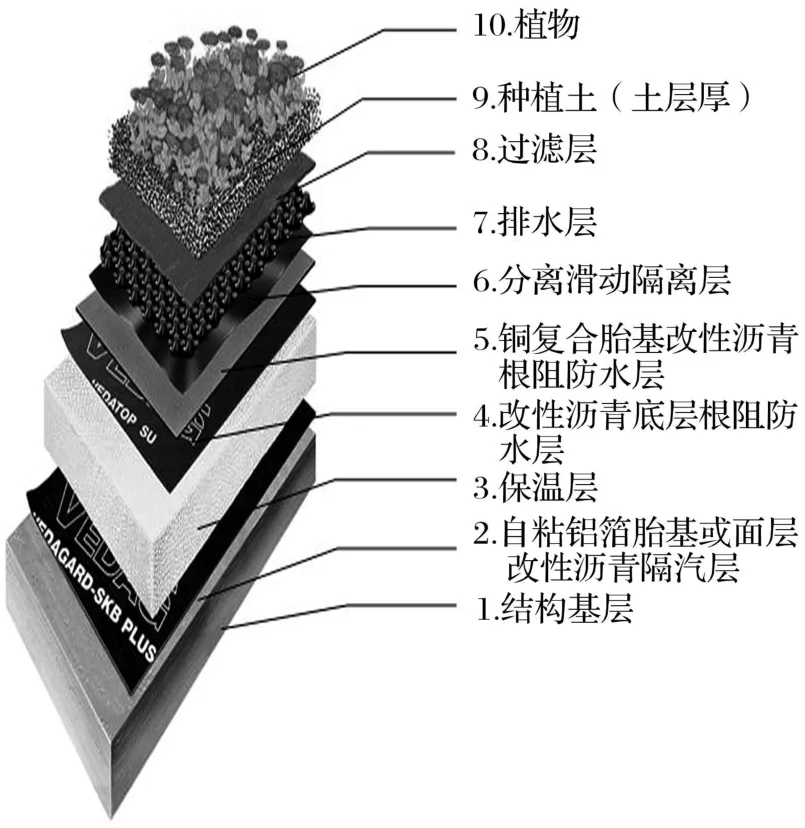

3.3.3 阻根层的运用

关于阻根层是在建筑的防水工程时铺设,还是在绿化施工时铺设,甚至是否有必要铺设,意见有所分歧。特别是对浅土壤的屋顶绿化,植物根部的延伸程度并不是很长,有人认为可以不铺设阻根层。但是,对有些现有建筑物的防水层是否有损伤或老化,情况并不清楚。阻根层所应该起的作用是不让植物根部直接接触防水层。作者认为如果要在这些建筑物上进行绿化,应该在进行绿化施工时铺设阻根层,而且根层的接缝处也不要让植物的根部进入防水层。

3.3.4 排水层

排水层的主要作用是能够在降雨和浇灌时让土壤多余的水分流走,即使在每小时降雨量为100mm时,也不会产生屋面积水。此外,如果是开放式而有人进出的话,还要考虑人的载重,必须要保证排水层不丧失排水功能的强度。有的排水层材料具有保水功能,对薄层土壤的绿化有更好的效果。

3.3.5 保护层

保护层的主要作用是抑制水分蒸发和抑制杂草发芽。如果选用的种植土比较轻,保护层的材料还要有在刮风时防止土壤飞溅,不易燃烧的特性。考虑到景观效果,保护层的外观在质感和色彩上要符合景观要求。

3.3.6 屋顶雨水收集

屋顶雨水收集需满足《绿色建筑评价标准》中的节水指标,统筹、综合利用各种水资源,景观用水不宜采用市政供水和自备地下水井供水,宜利用非传统水源,达到标准一般项时,非传统水源利用率不低于10%,达到优选项时,非传统水源利用率不低于30%。可收集的雨水可分为3类:道路雨水、草地雨水、屋面雨水。3种水源中,最节约成本和利用率最高的是屋面雨水。屋面雨水的收集水量是根据收集后的用途(用量)以及径流系数来决定的。本项目的屋面雨水收集后将用于屋面的景观植物浇灌用(图3)。

图3 屋顶花园结构做法

3.4 LED绿色光源运用

随着社会的不断发展,电力能源紧缺的威胁在全球日益蔓延,而“绿色照明”为节约能源和保护环境发挥了重要的作用。整个项目尽可能多的采用可持续的太阳能或LED光源照明,光源的主体颜色为暖黄色调,给人们带来温馨和安全感。

3.5 强化生态感知意识

巧妙的景观设计能加强人们对自然的感知、认识能力,能进一步地让人们体会到环境中的不同问题。运用设计传达自然世界的状态,也是一种放宽人们视野的办法(例如:使用同种形态但不同材料的景观小品让人感知不同材料的质感、温度;或者在渗水材料的路面上印上飘落树叶的形态让人感知季节变化的印记等),让人们认识到那些难以觉察到但很有意义的多元功能的元素。此次设计在观赏和实用功能的小品雕塑上添加了一些与环保相关的数据,以达到教育及生态知识普及的作用。

3.6 生态景观材料

生态景观材料分为以下3个特质:re-duce,re-use,re-cycle(可减少,可再利用,可再生)。只要满足上述可视为生态材料。如屋顶排水格分PVC和HDPE2种,价格相差不大,那么HDPE的排水格相对PVC排水格就更环保些;硬质铺装能透水的材质当然也比不透水的材料更环保,如透水混凝土、土壤硬化地面、碎石铺地(crash rock)、生态砂、植草格、透水砖、陶土砖;钢比混凝土相对环保些;竹材比木材更环保,因为竹是速生植物,3~4年即可成材,而木材需要几十年甚至上百年的锤炼;透水沥青不会比沥青更贵,只是配比的不同而且是公开的;塑胶实际是透水材料且内部能有组织排水,所以下面的基础最好选用透水混凝土,如果因为造价问题不能选用,那只有在混凝土上每50cm见方设置排水口穿过混凝土以防止因为排水找坡不到位塑胶长期泡水而严重简短寿命。

4 结语

如何将一个项目设计成为既美观又生态景观项目,需要景观设计师掌握更多的生态技术和精心设计。比如绿色屋面,在建筑设计初期与建筑设计师沟通,并根据项目的实际需要,可以设计成参与性或纯观赏性的空中花园;接着是增加更多的可透水地面:场地设计中,将雨水合理管理,不是让它迅速排往市政管道,而是将雨水引导到绿化中,并将雨水井布置在其中,这样很多井盖就自动隐形了;硬质地面中可以运用更多经济而美观的透水地面;如果场地允许,可以尽量使用一些新能源,氢能、风力、潮汐、太阳能、甚至包括拾能等;灯光设计中在满足设计照度要求的情况下,在重点位置点缀光源,避免光污染;总之,设计能使人们对生态技术更为关注,以至强化人们的生态感知意识,让人们发现身边的所有事物都在一个新的生态变革中,也是景观设计师不断努力的目标。

[1]Carol Reed.解读绿色基础设施如何提升城市水质[M].上海:国际新景观出版社,2008.

[2]Stephen M,Benz.雨水平衡设计[M].上海:国际新景观出版社,2008.