魏晋南北朝文人乐府创作述论

2011-02-28徐宝余

徐宝余 蒋 宁

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

魏晋南北朝文人乐府创作承两汉乐府而来,其中常常涌现出一些新内容和新形式。在宋人郭茂倩所编《乐府诗集》十二类中,魏晋南北朝乐府创作的分布情况如何,文人乐府创作的分布状况如何,文人乐府创作与文人诗创作的关系如何,等等,这些问题至今未有系统的计量分析。今据《乐府诗集》,辅以《宋书·乐志》、《先秦汉魏晋南北朝诗》等相关部分内容,制九表,分列如下,并对上举问题略作说明。

一、帝王制乐与文人乐府制作、文人乐府制作与文人诗写作,这两对创作活动存在着某种程度上的关联。这从魏氏三祖、晋武帝、宋武帝、宋孝武帝、齐武帝、梁武帝等数朝制乐活动可以查考出它们之间的对应关系。

魏氏三祖,皆曾造乐。魏武帝曹操虽未称帝,然由于封为魏王,宗庙祭祀亦当用乐。《宋书·乐志》言曹操用杜夔、邓静、尹商、尹胡创定雅乐。时左延年善为新声;宋容华善为但歌。又载:“(魏文帝黄初时)其众哥诗,多即前代之旧;唯魏国初建,使王粲改作登哥及《安世》、《巴渝》诗而已。”[1](P534)今存王粲《太庙颂歌》三章 (据《魏诗》载《诗纪》所录)。则知建安、黄初制乐,参与者除乐人外,当亦有文人的制作歌诗活动。然而文献可足征引者甚少。至明帝时,合相和 17曲为 13曲,其中多用曹操、曹丕诸诗入乐,则曹魏制乐在明帝时代当始为完备,观明帝于洛阳营七庙便可以知晓。①魏明帝于太和元年(227)春正月甲申初营宗庙,至景初元年(237)五月始毕。《三国志·魏书·明帝纪》于景初元年五月后载:“有司奏:武皇帝拨乱反正,为魏太祖,乐用武始之舞。文皇帝应天受命,为魏高祖,乐用咸熙之舞。帝制作兴治,为魏烈祖,乐用章斌之舞。三祖之庙,万世不毁。其馀四庙,亲尽迭毁,如周后稷、文、武庙祧之制。”中华书局1959年 12月,第 109页。君臣诏对详见《宋书·乐志》。这样,伴随祭祀的《大钧之乐》也随之制作了出来。与制乐相关联的是,供日常娱乐的女乐也受到了明帝的特别关注。《魏略》载宫殿之中“自贵人以下至尚保,及给掖庭洒扫,习伎歌者,各有千数”。②《三国志·魏书·明帝纪》“是时(指青龙三年三月),大治洛阳宫”条下注引《魏略》,第 105页。则知今日所见明帝相和 9篇、杂曲 1篇当是与其制乐活动有着密切的关系。曹氏三祖的制乐活动对当时文学产生了一定的影响,一方面文学生产往往是伴随着音乐活动而展开的,另一方面文人也参与到了制乐的活动中来,对于文人乐府诗写作也带来了影响。如曹植在其后期所创作的《鞞舞歌辞》5篇,当与明帝时的制乐活动存在着某种联系,而其现存的杂曲 21篇,在整个曹魏时期杂曲创作中最为显著,显示了其在乐府诗创作领域内的极其丰富的创造力。曹植诗歌所获得的成就当与其乐府创作上的努力存在着一定的关联。

表一:三国时期乐府创作① 存诗 1篇者,为列表简便,皆不列入,以下诸表皆仿此例。按:表一、表二的相和范围相当于《宋书·乐志》所列相和、清商三调、大曲、楚调怨曲四类,所收录篇章亦较《宋书·乐志》为多。又,魏明帝曹睿用朱生、宋识、列和等合汉相和 17曲为 13曲,其中用曹操作品 7篇,用曹丕作品 2篇,馀 4篇并为古词。故曹操、曹丕之作包括乐奏辞,与后之文人乐府创作有所不同。

通过表一,我们可以发现,韦昭为吴人,所作鼓吹为吴鼓吹;缪袭创制鼓吹发生于何时,已不可知,可能即在魏明帝制礼作乐的时期;王肃郊庙 12篇乃为私制,《宋书·乐志》认为其“不被歌”,其制作背景已不太清楚,极有可能亦是在明帝制乐时所献,亦不排除为晋国所制的可能,由于歌诗未存录下来,难以断定。若将此三人排除在外,则三曹与王粲,这四位作家当是其时最具有代表性的诗人,同时也是那一时期乐府创作最为丰富的人物。

晋武帝司马炎即位后,在曹魏音乐基础之上开始制作一代新乐。时参与者除陈颀、郭琼、荀藩、孙氏、宋识、陈左、列和、郝索、朱生等人外,最为显著者当为傅玄、张华、荀勖和成公绥等四人。陈颀诸人,无一人有乐府作品存世,原因或是因为他们为礼乐之士,其制作主要在制曲和礼仪上;而傅玄等人则是当世之著名文士,制作歌诗的任务自然落到了他们身上。

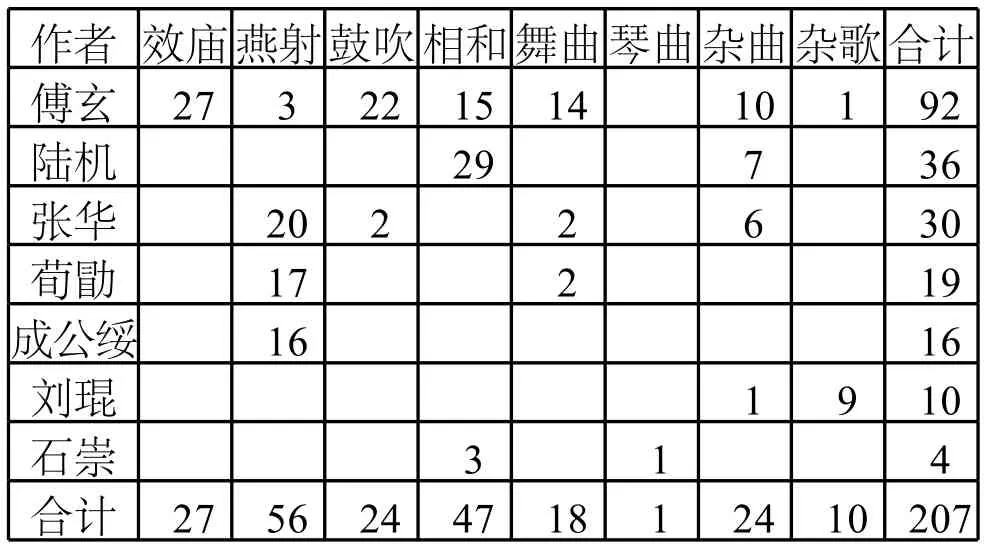

表二:西晋乐府创作

通过表二可以获知,除傅玄等四人外,此一时期乐府创作数量高居前位的还有陆机。傅玄等四人的制乐,可以从郊庙、燕射等方面清晰地辨认出来。而他们文人诗写作的数量和质量亦当引起足够的重视。尤其是傅玄和张华,他们是西晋一朝文学的开启者,奠定了西晋前期颂赞文学的基本格局和繁缛文风的基本导向,对于太康文学的发展起到了开疆辟土的功效。然而,传统文学史研究者对于他们往往缺少应有的重视。陆机虽未能参与到晋初的制乐活动,然而从他在相和和杂曲两方面的高产数量(相和 29篇,杂曲 7篇)也可以见出所受乐府制作的巨大影响。陆诗一方面可以见出其规摹旧题的模拟作风,一方面亦可以见出陆机深受时代风潮的影响。在所谓的三张二陆两潘一左的太康作家中,陆机被誉为“太康之英”,亦当是其深受时代风潮影响或是与其引领时代风潮有着必不可分的关系。

表三:东晋乐府创作② 《乐府诗集》还载有前秦赵整琴曲 3篇,前凉张骏相和 2篇,刘妙容琴曲 2篇。又,沈充,《乐府诗集》作沈玩,据《宋书·乐志》改。又据《宋书·乐志》,江左制乐除表列曹、王二人外,还有阮孚、庾亮、谢尚、杨蜀等人。

东晋乐府制作存世较少,与宋世之乐部分承东晋之旧而使晋乐大多归于宋世存在着一定关系。刘宋开辟,乐府制作于武帝、孝武帝两朝亦尤可注意。在两朝中,皆十分注重制礼作乐。据《宋书·乐志》载,宋武帝时,太常郑鲜之等八十八人各撰立新歌,黄门侍郎王韶之所撰歌辞 7篇。又云“黄门侍郎王韶之立三十二章,合用教试”。还有钟宗之、奚纵参与制乐。孝武帝时参与议乐者有荀万秋、刘诞、刘宏、颜峻等五十多人。武帝、孝武帝两朝,制乐规模当是巨大的。只是甚为可惜的是,郑鲜之等人所制新歌未能保存下来,王韶之所制亦只存 15篇。在表四中,我们虽然看不出参与制乐与文人乐府的直接对应关系,然而刘宋制乐的实际影响却是不能忽视的。值得注意的是,《乐府诗集》载有清商曲辞吴声歌曲子夜歌 42篇 (晋宋齐辞)、子夜四时歌 75篇(晋宋齐辞)、上声歌 8篇 (晋宋梁辞),虽未具体题为何代之辞,然而既为晋宋以来相沿,则晋宋以来之采诗或制作可以知晓矣。考江左清商称名始于东晋沈充,则东晋清商文人制作当处于起步阶段,至刘宋,江左清商文人制作有所发展,如宋武帝即有清商5篇、鲍照有清商 9篇,吴迈远有清商 1篇。即使如此,江左清商至齐,文人制作亦仍不发达。真正文人清商制作的高峰要到梁代才到来。这么说,并不是认为南朝制乐对于文人的影响至梁代方始。

表四:南朝宋乐府创作① 何承天鼓吹 15曲属私造。又,据郭茂倩、逯钦立二书载,宋汝南王有《碧玉歌》2篇,宋臧质有《石城乐》5曲,宋临川王刘义庆有《乌夜啼》(据二书所录歌辞当非刘义庆旧辞)、宋隋王刘诞有《襄阳乐》9曲,宋南平王刘铄有《寿阳乐》9曲,荆州刺史沈攸之有《西乌夜飞》5曲;然前人已指出宋无汝南王,疑为晋汝南王,臧质而下数人旧有题为无名氏者,故姑作存疑,未列入表中。

在表四中,我们可以发现,在乐府存诗达 10篇以上的人员中共有 7位,其中何承天鼓吹乃为私造,王韶之、颜延之、谢庄乃为参与制乐人员,馀者 3人皆为彼时一流诗人。这也可以见出,参与制乐与否,并不是文人乐府诗创作的决定要素,乐府歌诗的影响开始遍及到普通文人的创作上来。在此三人中,鲍照在当时民间又是最具影响力的人物。通过表四,我们可以清楚地发现,鲍照在清商、舞曲、琴曲、杂曲、杂歌方面的制作于此一时期皆位居第一,相和仅次于谢惠连。特别是杂曲、杂歌的大量创作,反映出鲍照对于乐府歌诗乃至民歌的学习,从中亦可窥见鲍照“险俗”风格的音乐来源。

齐武帝永明年间,当为南齐制乐最为兴盛的时期。当时一流诗人王融、谢朓、江淹皆参与了制乐。《南齐书》卷十一《乐志》:“《永平乐歌》者,竟陵王子良与诸文士造奏之。人为十曲。”[2](P196)《永平乐》,即《乐府诗集》卷七十五中所云《永明乐》:“按此曲永明中造,故曰永明乐。”《乐府诗集·杂曲歌辞十五》中录有谢朓《永明乐》十首、王融《永明乐》十首、沈约《永明乐》一首。王融除为萧子良造《永明乐》外,还为随王萧子隆造《鼓吹曲》。《乐府诗集》卷二十于《齐随王鼓吹曲》下注云:“永明八年(490),谢朓奉镇西随王教于荆州道中作。”江淹于永明年间亦作《藉田歌》2篇,《乐府诗集》于《郊庙歌辞三·齐藉田乐歌》下引《南齐书·乐志》云:“永明四年 (486)藉田,诏江淹造歌。淹不依 (故传) [胡、傅](按:即胡道安、傅玄)制《祀先农迎送神升歌》及《饗神歌》二章。”

表五:南朝齐乐府创作

据表五,齐时乐府制作高居前三位者即为王融、谢朓和谢超宗。谢超宗所制郊庙乐歌乃在齐高帝时期,其被杀在永明初。另永明年间文坛领袖式人物王、谢也正是乐府诗写作的高手,尤可注意者,王融、谢朓的杂曲分别高达 31和 13篇之多。乐府歌诗的影响对其文人诗的写作当不可忽视。

梁武帝时代文人参与制乐最多的当属沈约、萧子云二人,同时此二人亦是梁代文人乐府创作数量高居前位的作家。像沈约这样的作家,即使考虑到其齐代作品将其排除在外,其梁代作品数量也是相当惊人的。表六说明,梁代作家中乐府作品超过 10篇的有 9人,依次是沈约、萧纲、吴均、萧衍、萧绎、萧子云、刘孝威、张率、王金珠。其中沈约高达 119篇,萧纲高达 78篇,在梁代作家中显得尤其突出。而在前 9名中,三萧又全部进入,这可以充分说明梁代制乐与乐府创作的连动关系,这在清商领域里特别显著。

表六:南朝梁乐府创作① 江淹郊庙 2篇为齐藉田乐歌,其它8篇亦基本可以推定为宋末齐初的作品,与梁代作家相比,其乐府的创作数量不多,即使与齐永明作家王融、谢朓相比,亦甚少。则江淹才尽说,当与相和、清商、杂曲等乐府的创作多少有无有着一定的关系。又,《乐府诗集》载王叔英妻琴曲1篇外,还有1篇相和,题王叔英妻沈氏,并于诗下校注云《艺文类聚》作徐悱妻刘氏。据《梁书·刘孝绰传》,王叔英、张嵊、徐悱三人皆娶孝绰妹,则王叔英妻为刘氏明矣。《乐府诗集》另载范静妇沈氏乐府诗作,则题王叔英妻沈氏的作品,是范静妇沈氏之作,抑或王叔英妻刘氏之作,抑或徐悱妻刘氏之作,已不可知。

作者 郊庙 燕射 鼓吹 横吹 相和 清商 舞曲 琴曲 杂曲 杂歌 合计王筠 1 3 4 8庾肩吾 1 2 2 1 1 7戴暠 1 5 1 7范静妇沈氏 2 4 1 7江洪 2 5 7周舍 3 4 7萧统 2 2 2 6刘孝绰 1 4 1 6沈君攸 1 1 1 36萧子显 3 1 2 6 柳恽 3 3 6 何逊 2 3 5 王僧孺 2 1 1 4车喿攴 3 1 4范云 1 1 1 3刘遵 3 3徐勉 1 2 3刘孝胜3 3朱超 1 1 2王台卿 1 1 2高允生 1 1 2陶弘景1 1 2宗夬2 2刘邈1 1 2合计 29 38 42 25 135 79 31 21 95 10 505

通过对历代帝王制乐与文人乐府创作的对比,我们可以发现一个大致对应的关系:即凡是帝王制乐较为兴盛的时期,也是当时文人参与的重要时机,而当时文人乐府歌诗的创作又可以反映出他们的文人诗歌创作的基本水平,以及他们在当时诗坛的大致地位。这说明了一方面王朝制乐需要借重于文人的歌辞制作,另一方面文人在参与到乐府歌诗的创作中时,也从中借鉴了乐府创作的基本形式和技巧,而文人诗的创作正是在参与制乐以及文人拟乐府的基础之上得以有所开拓和树立的。

二、某些类别的乐府歌诗由于其音乐的下达,或是文人拟作的大力参与,会由仪式乐而演变为日常娱乐的一种形式,如鼓吹曲和横吹曲便是如此,从而为文人拟作进一步打开了方便之门。

据《乐府诗集》所载,汉至刘宋,鼓吹曲皆为宫庭所制,一般王侯与权贵不得私制,故何承天所制鼓吹 12曲,虽有吟咏朝政之章,然大体为咏怀性质,故仍被视为私制,而未能为宫庭采用。然而,随着鼓吹曲的下达,文人参与制作便成为可能。如谢朓所制鼓吹 10曲,便是为齐随王所制,乃为诸王所用乐。齐之鼓吹,除谢朓所制随王 10曲外,还有王融、谢朓、刘绘、虞羲等人模拟汉曲作品 10篇。到了萧梁时,除沈约为朝廷所制 12曲外,还有沈约、萧衍、萧纲、萧绎、吴均等人模拟前代作品共 34篇。陈之鼓吹拟作亦有 24篇之多。可知,文人鼓吹至齐梁而臻于兴盛,至陈仍馀势不减。鼓吹之所以在齐梁陈三朝受到文人拟作的青睐,当是与此一阶段鼓吹曲由仪式乐而渐变为日常娱乐有关。如东晋桓玄作诗,“思不来辄作鼓吹”,曾叹曰:“鼓吹固自来人思。”①《艺文类聚》卷六十八“鼓吹”条引沈约《俗说》语:“桓玄作诗,思不来,辄作鼓吹,既而思得。云:‘鸣鹄响长阜。’叹曰:‘鼓吹固自来人思。’”唐欧阳询撰,上海古籍出版社 1999年 5月新 2版,第 1195页。《北堂书钞》卷一百三十、《太平御览》卷五百六十七所载略同。又如胡僧祐“以所加鼓吹恒置斋中,对之自娱。……或出游亦以自随。”还说:“我性爱之,恒须见耳。”[3](P1553)张兴世父亲张仲子曾对儿子说:“我虽田舍老公,乐闻鼓角,可送一部,行田时吹之。”(《宋书》卷五十《张兴世传》)鼓吹曲甚至被运用到了乡间田头。

表七:南朝陈乐府创作

鼓吹乐之所以能够下达,成为文人生活的重要组成部分,是与帝王将鼓吹乐私宴化有关。《南齐书》卷二十《皇后传·武穆裴皇后传》载:“永明中无太后、皇后,羊贵嫔居昭阳殿西,范贵妃居昭阳殿东,宠姬荀昭华居凤华柏殿。宫内御所居寿昌画殿南阁,置白鹭鼓吹二部;乾光殿东西头,置钟磬两厢:皆宴乐处也。”《南史》卷五《齐本纪下》载东昏侯永元三年(501)事:“(东昏)日夜于后堂戏马,鼓譟为乐。合夕,便击金鼓吹角,令左右数百人叫,杂以羌胡横吹诸伎。”

南朝帝王常常赐鼓吹给臣子,这是鼓吹下达更为重要的途径。据南朝会要“职官·恩赐”条,南齐帝王赐鼓吹前后共 18人 (《南朝齐会要》);梁朝帝王赐鼓吹乐前后有 32人 (《南朝梁会要》);陈朝帝王赐鼓吹前后有 22人(《南朝陈会要》)。正因为南朝帝王频繁赐鼓吹,从而使鼓吹逐渐趋于世俗化。

《乐府诗集》卷十六于鼓吹曲下题解云:“初,魏、晋之世,给鼓吹甚轻,牙门督将五校悉有鼓吹。宋、齐已后,则甚重矣。齐武帝时,寿昌殿南阁置《白鹭》鼓吹二曲,以为宴乐。陈后主常遣宫女习北方箫鼓,谓之《代北》,酒酣则奏之。此又施于燕私矣。按《古今乐录》,有梁、陈时宫悬图,四隅各有鼓吹楼而无建鼓。鼓吹楼者,昔箫史吹箫于秦,秦人为之筑凤台。故鼓吹陆则楼车,水则楼船,其在庭则以簨虡为楼也。梁又有鼓吹熊罴十二案,其乐器有龙头大㭎鼓、中鼓、独揭小鼓,亦随品秩给赐焉。”[4](P224-225)则知梁陈时有鼓吹楼、鼓吹案。鼓吹在南朝宫廷趋于私宴化、在士人阶层趋于日常娱乐化,从而使作为仪式乐的鼓吹曲沦为娱乐性情的音乐。

横吹文人制作自宋鲍照始,有诗 1篇;齐无横吹;梁代作家表六列有 8人,作品 25篇,此外,刘孝标亦有横吹 1篇;陈代作家表七列有 12人,作品 71篇,此外还有贺牧等 7人共 7篇。则知,横吹文人创作至梁方形成风气,至陈蔚为大兴。横吹的宫廷娱乐化,至陈演为极至,特别是陈后主、江总、徐陵、张正见等四人,大力创作横吹曲。究其原因,与梁代制乐采纳北朝胡乐而成横吹曲有着至为密切的关系。考《乐府诗集》横吹曲题解,叙横吹曲有四:汉横吹曲 18曲,实录 15曲;梁鼓角横吹曲 36曲并存,共 9题;胡吹旧曲 30曲,存10题;木兰古辞2曲。还有1篇题为江总《横吹曲》,未知细目。梁鼓角横吹曲 36曲当为梁代所制;而汉横吹曲今存题名最早的亦为梁陈时人所作。胡吹旧曲虽未知出于何时,然今存亦有梁代制作。若将梁鼓角横吹曲皆未属作者名称的 33曲排除在外,则今存梁陈二代横吹曲 104篇,纯为模拟汉横吹曲和胡吹旧曲而作。则知作为仪式乐的横吹曲至梁陈已经演为日常娱乐之乐。

三、相和在乐府十二门类的拟作中具有经典地位,在文人拟作乐府的数量比中,相和基本占据了一个时代的前列位置,除东晋、萧齐外;江左清商虽兴起于晋、宋,然至萧梁方为大兴。

相和拟作源远流长,文人创作无法抛开和回避这一领域。可以看出,作为汉代乐府歌诗的古老形式,相和歌在其后代的多次摹写中已经奠定其乐府经典的地位。

通过表一至表三,我们可以发现,相和歌在魏晋时期还处于宫廷音乐的范畴,虽间有文人拟作,如石崇、陶渊明等,然相对于“组体”的相和来说,创作数量相对较少,并未引起文人拟作的集体注意。相和歌宫廷化的倾向,至刘宋被打破。谢惠连、鲍照、颜延之、谢灵运等人首先对相和大力加以摹写。由表四到表九,我们可以发现,一个时代的一流诗人,其相和创作也往往居于前列。这可以见出文人诗在规摹乐府歌辞方面的类别选择,他们往往是选择世代相承模拟的作品来加以学习借鉴;从另一方面亦可见出文人诗制作正是在规摹乐府特别是相和的基础上得以发展起来并趋于成熟的。对个人创作道路是如此,对一个时代的创作亦是如此。同时,我们也可以发现,三曹相和基本为乐奏辞,后代文人对于相和旧曲的摹拟,也是奠定三曹文学地位的重要基石之一。

相对于早期相和 (包含汉魏相和、汉魏清商两部)在魏晋时期宫廷化的倾向来说,江左清商采用之始,便具备了娱乐性情的功能属性,其在东晋南朝的发展经历了一个相对较长的过程。通过表列,我们可以发现,江左清商明确署名的最早始于东晋沈充,宋齐稍有发展,至梁始大兴。则知东晋时,新清商(即本文所题江左清商)虽为士庶所爱,乃至朝廷用乐也采自吴声西曲,然仍未浸染于文人制作,《乐府诗集》虽载有清商曲辞吴声歌曲子夜歌 42篇 (晋宋齐辞)、子夜四时歌 75篇 (晋宋齐辞)、上声歌 8篇(晋宋梁辞),但皆不著人姓名。可知此一时期新清商仍未引起文人歌诗创作上的重视。宋齐并未作大的改观,文人参与者寥寥数人,且是当时主流文坛之外的人物。梁代清商在萧衍、萧纲皇室的倡引下,创作方进入兴盛,特别是贵为帝王的梁武帝萧衍创作达到 25篇,居江左清商创作数量之首。梁代文人乐府制作,就表六来看,江左清商已跃居 10类中第3位,总量上达到 79篇,仅次于传统相和与杂曲,较之俗化鼓吹还要多出许多。江左清商至陈已处衰颓之势,在总量上不但无法与传统相和、新兴横吹相较,而且也低于鼓吹。清商至梁代的大盛当是与萧衍的提倡、以及萧梁诸王的参与有着密不可分的关系。

四、一个作家的创作能力和活跃程度往往与其在乐府歌诗创作门类上的多寡有关;而杂曲的创作数量则是一个时代作家创作活力的显著标志。

在乐府歌诗分布门类上,历代占据前位的是:曹魏时曹植、王粲、阮瑀同为 3类;西晋时傅玄 7类,张华 4类;刘宋时鲍照 7类,吴迈远、汤惠休为 4类;南齐时王融、谢朓同为 4类;梁时沈约 9类,萧纲、刘孝威 7类,萧衍、吴均 6类,萧绎、张率、庾肩吾 5类;陈时陈后主 7类,江总 6类,张正见、徐陵、顾野王同为4类;北朝庾信 5类;隋时隋炀帝、卢思道、萧悫同为4类。由此可以明显地看出一个时代作家的创作能力和活跃程度与乐府歌诗创作门类之间的对应关系。而有一些作家,如傅玄、吴迈远、汤惠休、吴均等人,从其乐府歌诗创作门类的分布来看,他们的创作也应当受到应有的重视。

表八:隋乐府创作

表九:北朝乐府创作① 若将庾信、王褒等人作品排除在外,北朝文人乐府创作十分稀少,且主要集中于相和,其保守性特征相当明显。

杂曲与文人创作关系十分显著,历代杂曲创作高居前位的作家也是当时在创作上最具创造力的诗人,曹魏时的曹植、西晋时的傅玄、刘宋时的鲍照、南齐时的王融、梁代的萧纲、陈代的陈后主、北朝时的庾信、隋时的卢思道,无不如此。在杂曲方面的创作数量,与一个时代最具创造力的作家达到惊人的一致性,这是在 12类乐府歌诗中所仅见的。在这些人物中,对杂曲创作最为投入且对后世作家杂曲创作影响最深者当属曹植,其所开创的杂曲题目及其写作方式成为后世规摹的重要对象。因此,也可以这么来看,在首作方面,杂曲也能体现出一个作家的创新能力,如曹植首作杂曲有 18篇,鲍照、萧纲有 12篇,王融有 7篇,陆机、傅玄、吴均有 6篇,张华、谢朓有 5篇。在这一批诗人中,同样象傅玄、吴均等人,他们的创作也应该受到重视。如傅玄,其《云中白子高行》、《秋兰篇》、《西长安行》、《明月篇》、《何当行》、《昔思君》等,皆为其首次拟目创作。《云中白子高行》似从《升天行》发展而来;《秋兰篇》,《乐府诗集》题解明确其本于《离骚》;《西长安行》写作句法全改自汉乐府《有所思》;《明月篇》则是对《古诗十九首》“明月何皎皎”、鲍照《朗月行》的兼采综合,《何当行》则明显来源于张衡的《同声歌》;《昔思君》虽未明所自,大抵也是对于民歌的一种模仿。傅玄的杂曲 10篇拟目基本可以看出其源渊所自,而其中 6篇为其改制旧曲或是首创,虽然这 6篇后之作者几无继作,影响有限,然而其创新的努力却是显而易见的。

由上述可知,魏晋南北朝文人乐府创作与王朝制乐有着密不可分的关系,一代帝王的兴礼制乐往往会带来文人乐府创作的兴盛;文人乐府创作的高低多少往往能够表明其在文人诗创作领域的成就高低,说明乐府诗创作与文人诗创作之间存在着互动的关系;随着音乐层面由雅而俗或是由俗而雅的下达上渐,文人乐府创作也会随之发生相应的改变,一些乐府种类在历代不断的拟代创作中逐步形成了其经典地位,如相和,一些种乐府种类则在文人的拟作中逐渐日常娱乐化,如鼓吹与横吹;文人创作的新变与否、活力程度与其接受、模拟新兴乐调有关,文人乐府创作的分布种类及其杂曲创作数量的多少彰显着一个作家的创作能力。

[1]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974.

[2]萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1972.

[3]李延寿.南史[M].北京:中华书局,1975.

[4]郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1998.