我们需要真正的“文化消费”

2011-02-18石北燕

| 文 · 石北燕

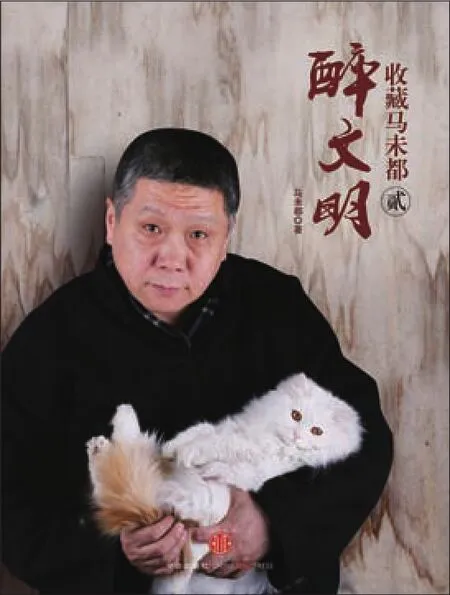

看完《醉文明——收藏马未都(贰)》,碰巧有机会去了一趟马先生的观复博物馆。那儿一如传说中的偏远,沿途两侧拆迁留下的断壁残垣狼藉一片,放眼望去颇有万径人踪灭之感。但一走进观复的小院,迎面的一墙字瞬间就把刚才周边的破败印象抛了个干净:“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观复,夫物芸芸,各复归其根,归根曰静,静曰复命。”这是老子《道德经》的第十六章,观复博物馆的名字也正取自于此。宇宙万物相互运作生长,我们得以观察到它们的本根源头;而不论万物如何变化多端,终会回归根本。回归根本称作静,即回归其自然本性。

环顾小院,红瓦绿树,青石游鱼,再映着古训的智慧之光,一种说不出的文化底蕴真的让人一下子安静下来,回归到万物的本性之中。

马先生书中的图片讲解已足够精彩,但看到实物后还是忍不住嗷嗷乱叫,那种精致、细腻、大气和震撼是需要你亲自站在它面前,用眼、用心去感受的。炫目的百宝嵌龙纹罗汉床、华丽的十二扇人物屏风、黑白青黄红绿蓝各种釉色瓷器、刀剑斧锤棍锏鞭十八般兵器,看得人走不动道,所谓“过瘾”也根本都顾不上“大呼”了。看着实物,再联想起先生在书中讲述的各个背后五花八门的传奇故事和来龙去脉,宝贝上的纹饰雕工、形制着色,包括某件方瓶图案上宫女伸出的一只裹足小脚、乌突突的碗上看似随意的一抹蓝,都顿时生动玄妙起来。它们耐过了几百年甚至上千年的时光得以呈现在我们面前,有时会让你恍惚觉得自己成了穿越大戏的狗血女主角,不小心掉进了时间的大窟窿,仿佛下一个从门口进来的就会是位着汉服、戴金钗的飘逸女子;或是蹬马靴、挎宝剑的盖世大将军。

可惜的是,由于博物馆正举办瓷器主题展,很多其他宝物没能得以展出。我很想亲眼瞧瞧书中所讲的龙袍、朝珠、如意、头簪发饰等这些在其他收藏类图书或节目中鲜有提到的宝贝,看看皇帝穿的“制服”其布料、图案、织工都怎么讲究,看看据说从痒痒挠演变而来的如意上,那么点儿的地方怎么能雕出那么多的“长治久安”、“岁岁平安”、“多子多福”来,看看那些只能在古装剧中见到的、美女头上一走一颤的蝴蝶簪——而且只有老电视剧,现在的古装戏,不论普通百姓还是富家千金,发型一律超现代,不是丝巾就是羽毛的,发钗发簪都省了……

参观过程中,正赶上马先生接受媒体专访,他说文物不该只看它的价格,任何一种颜色纹饰都包含着巨大的社会意义和文化信息,都在述说着当时那个社会和时代的一种生存哲学。而我们现在却往往只盯着它表面的东西,关心是真是假、值不值钱,最重要的价值反而忽略了。这更多的还是一种“物质消费”,而非真正的“文化消费”。纯粹的精神文化消费,是由美学、历史、文学等诸多领域带来的愉悦,而不是钱所带来的满足。

也许中国人苦怕了,对积贫积困、物质匮乏有着特别的恐惧,人人向往富裕,向往着“门口两口大油锅,想炸油条炸油条,想炸麻花炸麻花”的富足和阔绰。现在习以为常的大手大脚、铺张浪费,似乎都正是对过去“缩手缩脚”的一种报复。于是我们眼中,收藏更多的成了一种投资手段,一个攀比显摆、晒富有、秀品位的炫富平台,而其真正的价值却反倒罕有人去品味和感受了。(当然,不管如何,人人开始有了古董的保护意识,这客观上还是大大促进了对古文化的保护和传承)。

马先生说,有位藏友看中了一幅古画,但由于入关等问题,不便个人购买。有家基金会建议,他可把钱捐给基金会,以基金会的名义买下,然后把画挂他家里,但所有权仍归基金会。在这个投资时代,大概没人会同意这么傻的买卖,但在那位藏友看来,能天天对着画观赏就满足了,其目的达到了,又何必在乎这幅画属不属于自己呢?

我想,什么时候艺术品不再是为了投资而是消费,搞收藏不再是起哄、炫耀,而是真的欣赏;进博物馆不再只是说旅游途中多参观了一个景点,而是真的沉浸其中,感受那种历史底蕴和人文情怀,回归人们最初进入收藏领域时的那份心灵纯净,那种纯粹的喜欢、痴迷和享受,而不考虑其他——那就真的是“文化消费”了吧?

当我再次拿起书,对封底的一句话有了更深的感受——

你不必具备专业的收藏技巧,也不一定要有多年的收藏经验。只要你愿意坐下来,静静地看上五分钟,就一定会被其中所蕴含的文化情怀所打动。

在这个物质消费的时代,你是否也愿意给自己留出这样的五分钟呢?