煤岩显微组成对煤储层吸附能力的影响分析

2011-02-13张飞燕周国文

张飞燕 程 伟 季 璐 熊 斌 周国文

(中石化华东分公司石油勘探开发研究院,江苏 210011)

煤储层对煤层气的容纳能力远远超过自身基质孔隙和裂隙体积,所以与天然气常规储层相比,煤储层的特点是煤层气以溶解态、游离态和吸附态三种形式储集在煤储层中,其中以吸附态为主;吸附性起源于煤的有机固体格架。因此,煤的岩石学组成与煤储层物理学特性密切相关,两者综合作用,对煤层气的赋存特征以及开采地质条件产生显著影响。煤的吸附性能决定了煤的储集能力,同时由于煤层气的产出是一个降压解吸的过程,煤的吸附性能对煤层气的开采也起至关重要的作用。而煤对CH4的吸附能力,除受煤的物质组成、变质程度等自身特性的影响外,还受许多外部因素如煤的水分、温度、颗粒大小等的影响。

研究实验样品采自鄂尔多斯盆地延川南地区、沁水盆地和顺地区以及南方织金地区。本文将应用这些实验样品所得实验结果,结合煤岩的其他实验数据,从煤岩显微组分对煤储层吸附能力的影响展开分析。

1 煤阶对吸附能力的影响

通过实验,笔者认为中石化三大主要研究区块内镜质组反射率在2%~4.2%的范围内煤对甲烷的吸附能力是随着煤化程度的加深而增加的,只是在镜质组反射率超过4.2%时,兰氏体积随着煤化程度的加深而下降。

1.1 实验条件

对所采煤样进行了一系列室内分析,包括等温吸附实验、镜质体反射率测定及显微组分定量统计等。实验的条件包括:

(1)利用IS0-200型等温吸附仪对各煤样进行等温吸附实验。吸附实验条件为:最大平衡吸附压力不高于20MPa;实验温度29~35℃;吸附气体为浓度99.999%的CH4,先对各煤样进行水分平衡。

(2)使用显微光度计—MPV-SP按SY/T5124-1995标准对各煤样进行分析。检测条件是:油浸50倍物镜,测得随机反射率Ro(%);油浸32倍物镜,0.5mm×0.5mm的点距、行距,测点数达500有效点,统计煤岩显微组分;检测室温度:23℃±2℃。

1.2 实验结果

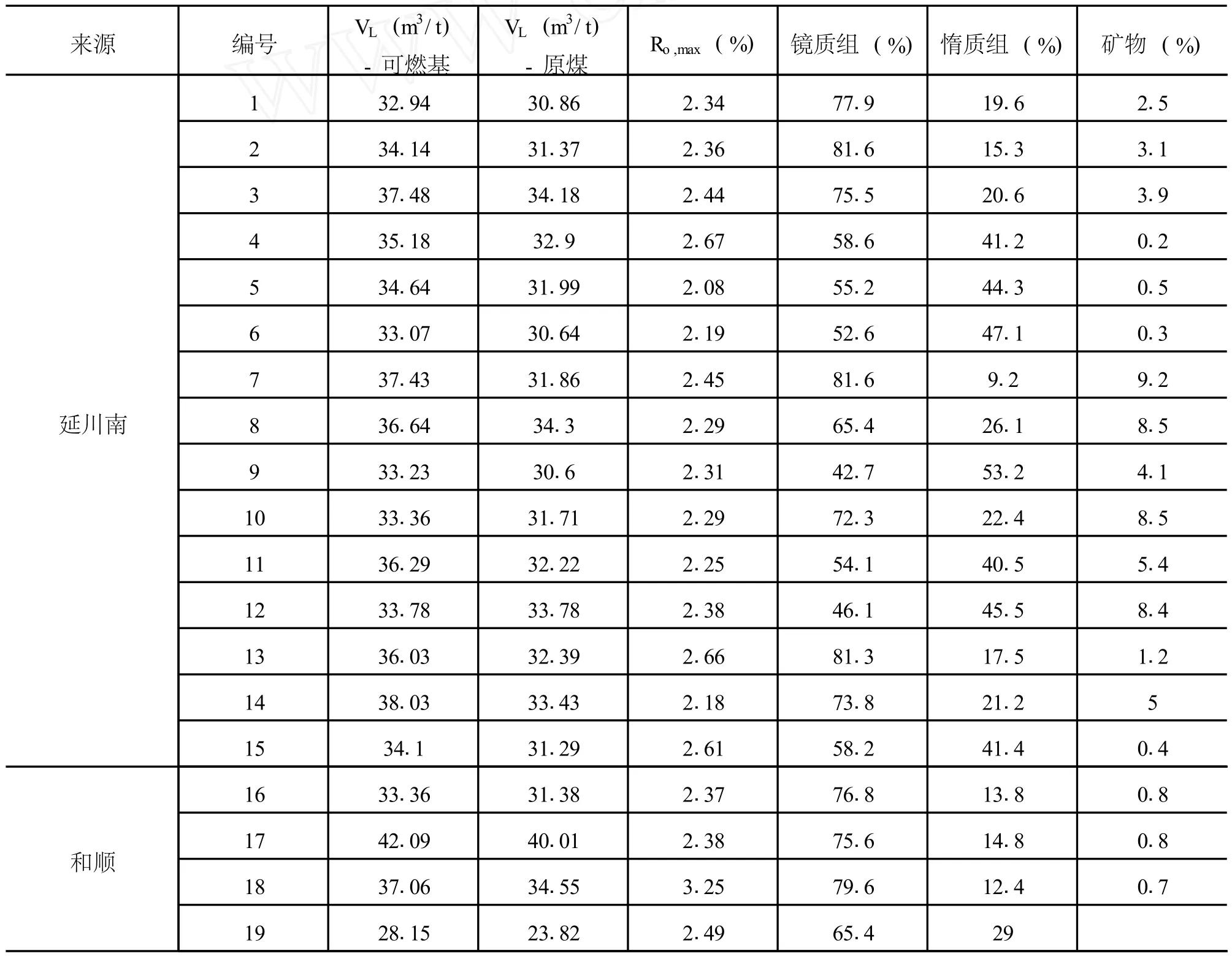

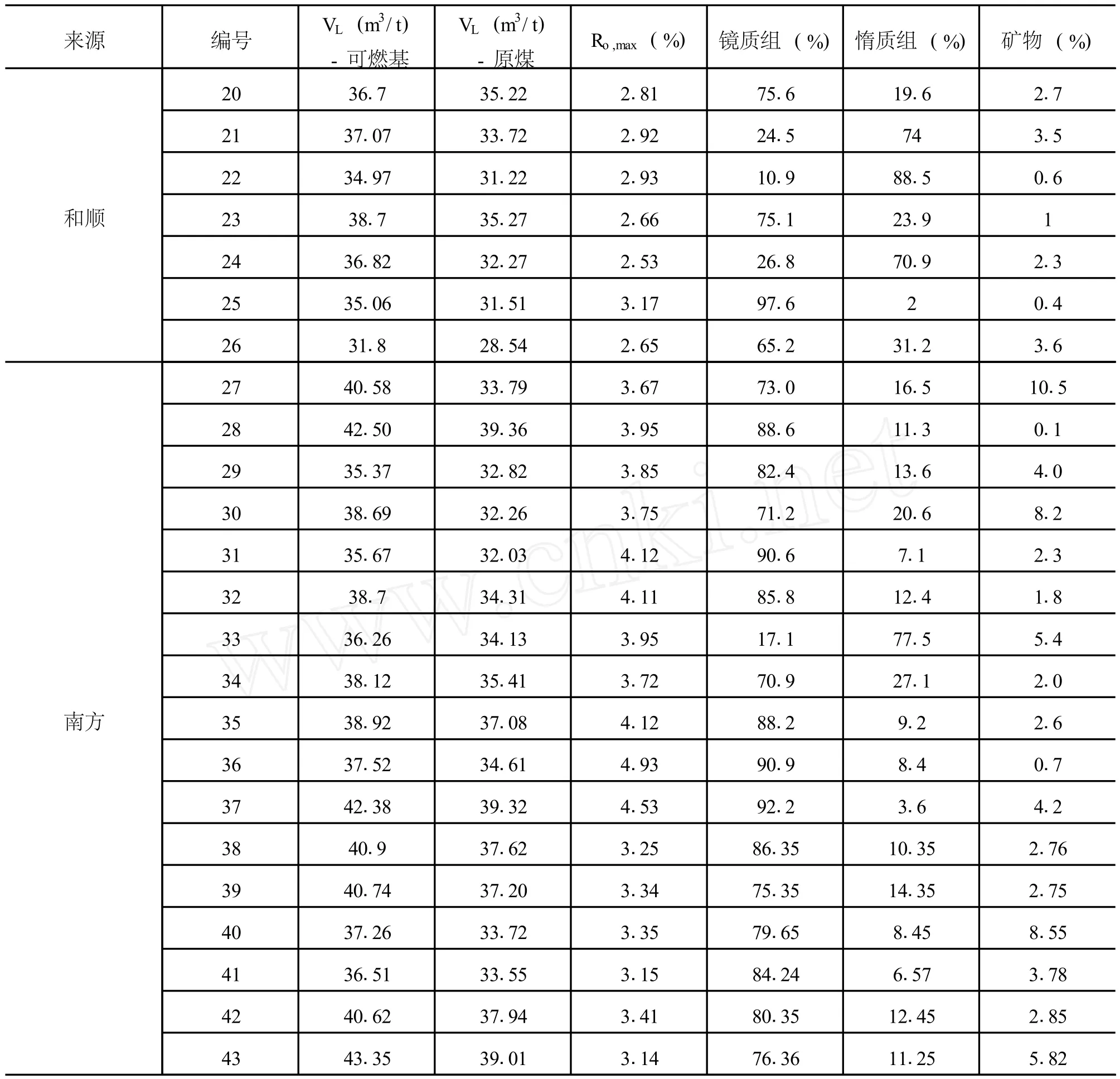

实验结果见表1。

表1 各煤样吸附实验结果及显微组分统计表

续表

1.3 煤阶对吸附能力的影响

煤的变质程度直接影响着煤的结构和化学组成,并严重制约着煤的吸附能力。由图1可知,中石化三大主要研究区块内镜质组反射率在2%~4.2%的范围内煤对甲烷的吸附能力是随着煤化程度的加深而增加的,只是在镜质组反射率超过4.2%时兰氏体积随着煤化程度的加深而下降 (此处数据量有限只存在一个趋势),这与张新民等的研究发现具有相似性。即镜质体反射率在1.2%~4.0%的范围内,煤的吸附量随煤化程度增加而增加。因为镜质组反射率大于4.2%的煤样数据只有2个,所以下面在分析煤岩显微组分对吸附能力的影响时,对于实验所得以上数据可以进行统一分析。

2 煤岩显微组分组成与煤储层吸附性

一般来讲,对甲烷吸附能力最强的是镜质组,其次为惰质组,壳质组最低;对于不同煤阶的煤来说,镜质组含量多的镜煤要比惰质组或稳定组含量相对较多的暗煤的吸附能力强。剔除水分及灰分对其吸附性所产生的影响,利用干燥无灰基的兰氏体积对显微组分与煤储层吸附性进行分析。

煤储层吸附性能与煤岩显微组分组成之间虽然离散性较大,但仍显现出确定的分布趋势。镜质组含量与兰氏体积之间总体正相关,但这种关系并非是连续渐变的,而是极限吸附量在镜质组临界含量处发生量上的显著变异 (图2)。

图2 煤的兰氏体积 (干燥无灰基)与镜质组含量的关系图

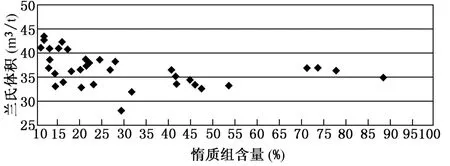

图3 煤的兰氏体积 (干燥无灰基)与惰质组含量的关系图

在Ro>2%的煤储层中,镜质组临界含量约在70%左右。低于这一临界值,无论镜质组含量高低如何,极限吸附量均小于40m3/t,离散性相对较小。反之,极限吸附量突然跃升,离散性突然增大,最大值可达43.35m3/t。镜质组临界含量之后最大极限吸附量随镜质组含量增高而变大的趋势渐趋明显。通过对极限吸附量与显微组分含量之间关系的分析,可以对煤储层的储集能力进行初步预测。从图中可以明显看出当镜质组含量降低时,兰氏体积普遍大于30m3/t,这充分显示在三个研究区中,含气饱和度不是太低的情况下,镜质组含量的高低不影响煤层气的开采价值。

在Ro>2.0%的阶段,惰质组含量增高,极限吸附量呈现为降低的变化趋势。当惰质组含量大于30%时,煤样的兰氏体积仍大于30m3/t,表现为较高的吸附能力 (图3)。这部分煤样变质程度较高,最大镜质组反射率在2.5%~4%之间,煤中的微裂隙较多,比表面积较大,煤的吸附能力大。和顺地区的煤样中以宽度小于5μm且长度大于300μm而小于1mm的时断时续的裂隙和长度小于等于300μm的短裂隙为主 (备注:在荧光显微镜下观察能清晰地辨认各类型裂隙。在50倍的荧光显微镜下将30mm×30mm的煤岩光片划分成10mm×10mm的9个微区,分别将每个微区内出现的裂隙按4个类型进行统计而得);南方地区暗煤内生裂隙发育且无充填物。另外,煤样惰质组主要是以丝质体和半丝质体为主,丝质体和半丝质体中多保存了植物组织孔隙,这些孔隙在不被矿物质充填的情况下,有利于甲烷的吸附。

另外,壳质组含量增高,极限吸附量总体上降低,但离散性极大,这与腐植煤中壳质组含量一般较低的状况有关。

3 结论

(1)中石化三大主要研究区块内镜质组反射率在2%~4.2%的范围内煤对甲烷的吸附能力是随着煤化程度的加深而增加的。

(2)在三个研究区Ro>2%的煤储层中,兰氏体积普遍大于30m3/t,在含气饱和度不是太低的情况下,镜质组含量的高低不影响煤层气的开采价值。

(3)惰质组中不同显微组分极限吸附量存在差异会影响煤样整体对甲烷的吸附能力。煤中大量微裂隙、微孔和微溶孔的存在可能是惰质组含量超过30%的煤样兰氏体积的主要原因。

[1] 秦勇,付学海,叶建平等.中国煤储层岩石物理学因素控气特征及机理 [J].中国矿业大学学报,1999,28(1):14-19.

[2] Yee D,Seidle J P,Hanson WB.Gas sorption on coal and measurement of gas content. Hydrocarbons from coal.AAPG,Tusa,Oklahoma,1993,203-218.

[3] 钟玲文,张新民.煤的吸附能力与其煤化程度和煤岩组成的关系 [J].煤田地质与勘探,1990,18(4):29-35.