还原剂及工艺因素对钧红分相窑变釉呈色的影响

2011-02-06李其江吴军明张茂林

李其江 吴军明 张茂林 吴 隽

(景德镇陶瓷学院,江西景德镇333001)

0 引言

钧窑瓷造型端庄文雅、釉色绚丽万变、纹路奇异奥秘,具有很高的实用价值和艺术价值,是人们珍贵的观赏品和收藏品。钧窑在我国古代陶瓷工艺史上的突出贡献是首次烧制成功的窑变铜红釉,突破了以往单一色釉瓷的格局[1]。钧瓷釉色众多,并且由于带有乳浊性着色的厚釉和分相呈现出来的多色流纹和斑点,更赋予其特有的装饰效果。有关古钧釉的分相结构和特征已有许多学者通过电子显微镜、光学显微镜、核技术以及各种元素分析等手段进行了研究,总体上明确了古钧瓷的呈色与其显微结构、化学组成等的关系[2-7]。相对于古钧瓷呈色机制的研究,其仿制研究,尤其是钧红分相窑变釉的仿制研究较少报道[3,8]。本文选用景德镇附近出产的陶瓷原料,采用液化气梭式窑烧制钧红分相窑变釉,并借助色度计、场发射扫描电子显微镜等手段,主要探讨了还原剂SnO2、Fe2O3及施釉厚度、烧成制度等工艺因素对其呈色的影响。仿制的钧红分相窑变釉达到了深浅不同的青蓝色与紫红色均匀交相辉映的效果。

1 实验过程

1.1 工艺实验

1.1.1 原 料

本实验所采用原料及其化学成分见表1。

1.1.2 釉料制备

实验中查阅了有关钧瓷的物化测试分析研究报告和论文[2-8],并以其测试结果为依据,经过探索性实验,确定的较佳的釉式如下:

按实验设计的配方配料,加0.5%三聚磷酸钠以料球水比为1∶2∶0.6球磨,釉料过250目筛,筛余<0.1%;将磨好的釉浆施于已制备好的素坯上,釉层厚度约为1.5mm,施釉素坯经干燥后置于梭式窑中烧成,烧成最高温度为1310℃,保温20min后快速冷却至1150℃自然冷却。烧成过程中,在960℃须转为还原气氛。

1.2 测试分析

采用日本电色NF333型分光光度计对样品釉面进行反射率曲线测试;

采用日本产的JEM-6700F型场发射扫描电镜(FE-SEM)观察样品的显微结构,样品经预磨和抛光,在1%的HF酸溶液中腐蚀30s~1min。

表1 实验原料及其化学成分Tab.1 The chemical composition of raw materials

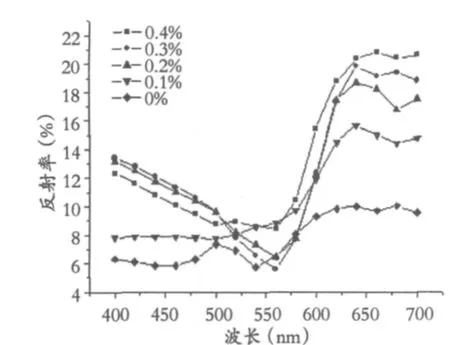

图1 SnO2含量与釉面反射率曲线的关系图Fig.1 The relationship between the glaze reflectance and the SnO2concentration

2 结果分析与讨论

2.1 还原剂SnO2含量对釉呈色的影响

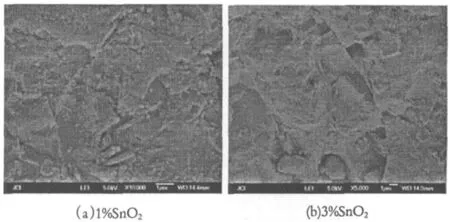

SnO2在釉中很难溶解,通常以晶粒形式均匀悬浮分布在釉中,是制釉的一种乳浊剂,但在还原气氛下,SnO2极易被还原成SnO和Sn而溶解于釉中,使SnO2失去乳浊性。然而,在钧红分相窑变釉中,被还原生产的SnO由于其弱还原性与FeO一样,又作为Cu2O呈色的保护剂和还原剂。如图1为SnO2含量与釉面反射率曲线的关系图,由图可知,SnO2不加或少量加入,釉中长波的反射率很低,釉呈黑红色或暗红色;加入2~3%,釉中长波的反射率升高,明度增加,釉呈明亮的紫红色,并且釉面分布着均匀细小的青蓝色流纹,釉面性状良好,结合图2釉面显微结构可知,还原后的Sn在釉中起到了促进分相的作用;继续增加SnO2用量,会使釉略带灰黄色,并且釉表面的粘度增加,易产生针孔、气泡等缺陷。

图2 釉的分相结构Fig.2 Micrographs of phase-separation in the glazes

2.2 Fe2O3含量对釉呈色的影响

Fe2O3是颜色釉的重要着色剂。Fe离子在3d层上未充满的3d电子特别容易受激发,在各层的次亚层轨道间发生跃迁,表现出对光的选择性吸收和反射[9-11]。还原气氛下,Fe2O3以FeO、Fe2O3、Fe3O4三种形式存在,并以显青蓝色调的FeO为主。而在钧红分相窑变釉的烧成过程中,FeO极易被氧化,同样充当了铜红的二次还原剂,在烧成的冷却过程中一定程度上保护Cu2O的呈色。如图3所示为Fe2O3含量与釉面反射率曲线的关系图,由图可知,Fe2O3的加入有利于釉向紫红色转变。少量引入Fe2O3不能明显增强釉的短波反射率,反而使长波反射率有所增强,促进铜红的着色,这是FeO起还原作用的体现;随着Fe2O3加入量的提高,FeO着色的作用凸显,釉对短波段光波的反射率增强,青蓝色调饱和度增加,使钧红向紫红色变化;而过量加入Fe2O3会削弱长波段光波的反射率,导致釉呈葡萄紫色,颜色暗淡。因此釉中引入0.8~1.0% Fe2O3效果较佳。

图3 Fe2O3含量与釉面反射率曲线的关系图Fig.3 The relationship between the glaze reflectanceand the Fe2O3concentration

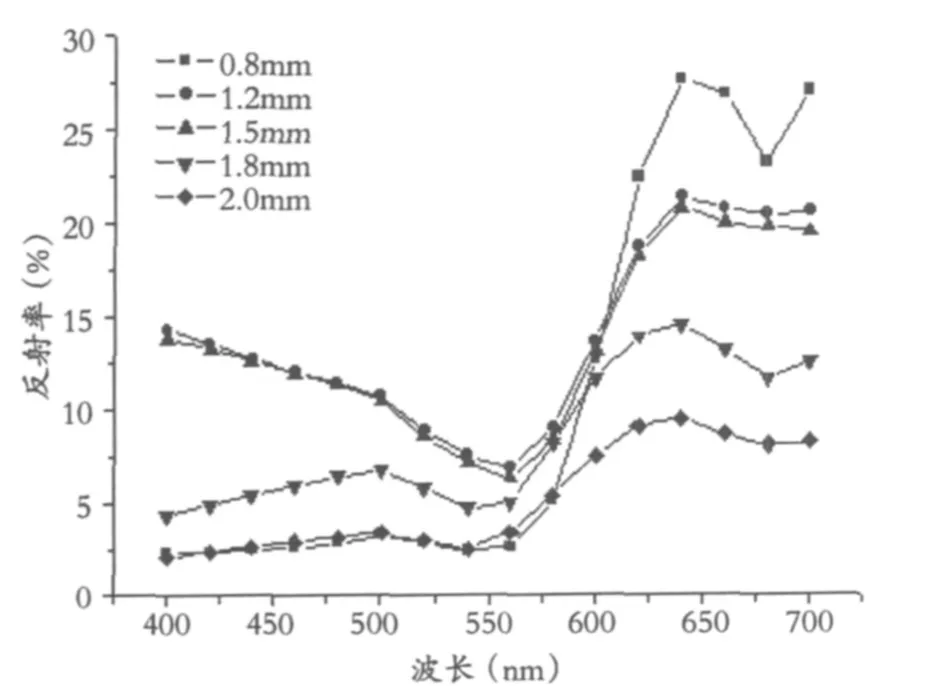

图4 施釉厚度与釉面反射率曲线的关系图Fig.4 The relationship between the glaze reflectance and the glaze thickness

表2 釉层厚度对釉呈色的影响Tab.2 Influence of glaze thickness on metallic luster

2.3 施釉厚度对釉面性状的影响

施釉厚度是影响釉面效果的重要因素,实验中其两者的关系见表2。结合图4施釉厚度与釉面反射率曲线关系图可知,当施釉过薄时,无分相结构,釉呈透明状,同时增大了Cu离子的挥发,釉面呈色不均匀,局部呈白色;当施釉达到1.8~2mm时,釉面各波段反射率均较低,光线大部分被吸收,釉面明度和色彩饱和度降低,使釉呈黑红色,而且釉面存在气泡和针孔;而当釉层厚度为1.2~1.5mm时,釉面光滑平整,釉呈带有青蓝色流纹的紫红色。

2.4 还原起始温度对釉呈色的影响

铜红釉制备的首要条件是在烧成过程中将CuO还原成Cu2O,即在合适的温度点转换成还原气氛烧制。本实验选取940℃、960℃、9800℃和1000℃4个温度点开始转换还原气氛,其与釉面反射率曲线关系见图5。由图可知,在940℃开始还原,釉面各波段反射率均较低,釉呈灰红略带暗棕色,这是由于940℃开始转为还原气氛,距达到釉的始融温度,时间更长,加重了Cu、Fe离子高价向低价的转变,而FeO又适时的保护了Cu2O的呈色,因此,过浓的Cu2O加重了釉对光线的吸收,使釉呈灰红色;而暗棕色是由于提前转变为还原气氛,使胎釉未被充分氧化,造成“吸烟”现象。而在960℃开始还原,釉的长波和短波反射率适中,釉呈带有青蓝色流纹的紫红色,还原温度适宜。在980℃开始还原,则釉的长波反射率略有加强,而短波反射率比960℃还原时明显降低,表明Fe2O3还原率降低,釉系统压制了Fe2+的显色,使釉呈不同程度的红色。而在1000℃开始还原,釉已开始熔融,Cu、Fe离子还原不充分,釉以FeO着色为主,使其呈淡绿色。因此,釉的还原起始温度应设定在960℃。

图5 还原开始温度与釉面反射率曲线的关系图Fig.5 The relationship between the glaze reflectance and the initial reducing temperature

3 结论

(1)利用景德镇本地及周边原料仿制出了较好的深浅不同的青蓝色流纹与紫红色均匀交相辉映的钧红分相窑变釉,其还原剂SnO2和Fe2O3的加入量分别应为0.2~0.3%和0.8~1.0%。

(2)仿制钧红分相窑变釉的施釉厚度为1.2~1.5mm,还原气氛起始转变温度应设定在960℃为宜。

1阎夫立.钧瓷的发展及其特点.史学月刊,1994(5):25~28

2郭演仪,李国桢.古代钧瓷的科学分析.中国陶瓷,1992(4): 52~58

3孙洪巍,王淑玲等.烧成工艺对钧瓷釉呈色的影响.陶瓷,2000 (3):27~29

4 KINGERY W D,VANDIVER P B.Song Dynasty Jun ware glazes//Proceedings of ICAC,Shanghai,1982.Beijing:Science Press,1986:182~186

5陈显求等.宋元钧瓷的中间层、乳光和呈色问题,中国古陶瓷研究.北京:科学出版社,1987

6刘凯民.钧窑釉的进一步研究,中国古陶瓷研究.北京:科学出版社,1987

7张茂林,吴军明,李其江.刘家门钧窑瓷器胎釉成分的EDXRF分析.陶瓷学报,2009,30(4):411~418

8郭强.钧瓷釉的仿制实验.中国陶瓷,2001,37(4):10~13

9李其江,吴隽等.龙泉粉青釉的仿制及呈色机制研究.陶瓷学报,2009,30(4):423~427

10李伟东,吴隽,李家治等.杭州凤凰山麓老虎洞窑出土瓷片的显微结构.建筑材料学报,2004,7(3):245~251

11张茂林,王昌燧,金普军.用XAFS初探汝瓷釉中Fe的价态.核技术,2008,31(9):648~652