我国民办高校家族化管理现象思辨

2011-02-01周江林

周江林

(上海市教育科学研究院,上海200030)

在我国民办高等教育领域,民办高校家族化管理现象由来已久且较普遍。“我国民办学校发展中长期存在一个带有普遍性的问题,就是家族化办学问题”[1],“这种家族负责制的情况在中国的民办大学中相当普遍”[2]……经过30多年的发展,我国民办高校由于创办者年龄逐渐老化的原因正迅速步入权力新老交替时期。这是一个关键且敏感的因素。据了解,权力在家族内部进行交接的倾向比较明显。民办高校家族化管理现象也再次成为议论的焦点。肯定、赞成者有之,否定、反对者也不少,总体而言,持后一种观点者居多。客观地说,现有文献研究对民办高校家族化管理和家族化民办高校的概念阐述者不多,辩证地分析,民办高校家族化管理也有其存在的合理性,从长远看,这种管理模式也将会不断调整,与时俱进。

一、民办高校家族化管理不等同于家族化民办高校

在高等教育领域,由家族占有私立大学所有权是一个世界性的普遍现象。“至少有以下国家或地区存在家族化大学:墨西哥、泰国、日本、菲律宾、阿根廷、印度、中国大陆以及中国台湾地区。”[3]

但对于什么是家族化民办高校,学者们众说纷纭,见仁见智。美国著名高等教育学专家菲力普·G·阿尔特巴赫在《University:Family Style》一文中认为,“家族化大学(Family University)是由个人或家族建立的机构,家族成员直接参与该机构的经营、治理与财务控制等或在这些方面占优势,并且拥有该机构的所有权”。[3]根据阿尔特巴赫的定义,家族化大学的判定有三个标准:(1)该教育机构是由个人或家族成员共同建立的;(2)家庭成员或者直接参与学校核心工作的管理,如财务、行政等方面,或者在一定部门管理中占优势地位;(3)家族成员拥有该学校的所有权。

而我国学者则认为,“家族制民办学校一般指学校在存续运作期间,由同一家族中两名或两名以上的成员直接拥有并参与经营管理的学校”,[4]且“控制权一般在家族内继承”。[4]依此界定,家族制民办学校的判定也有四方面的条件:(1)学校有效运作是前提;(2)学校的资产归家族中的两名或多名以上成员所有;(3)这些成员还直接参与学校的经营管理;(4)学校的控制权在家族内部进行交接。

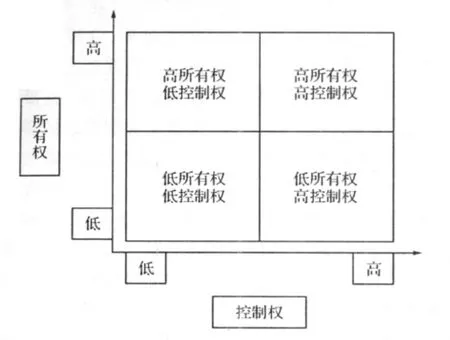

综合国内外学者的研究成果发现,家族化民办高校有两个共同的关键要素:血缘和权力(主要是指所有权、控制权和继承权)。家族化民办高校是指由家族成员拥有学校的所有权和控制权,并且这种权力仅在家族内部进行代际交替和继承的民办高校。以所有权和控制权为纵横两个维度,可将家族化民办高校分为四类,即:低所有权低控制权、低所有权高控制权、高所有权低控制权和高所有权高控制权(见图1)。我国私人家族创办民办高校主要有两种:一种情况是学校由家族投资,学校产权归家族所有;另一种情况是学校由家族举办,但没有或者只有少量投资,通过滚动发展模式形成的。[5]无论是哪种情况,在我国完全意义上的家族化民办高校数量极少,[5]但是在经过30多年的发展后,大多数民办高校进入权力交接更替时期,有些办学历史较长的民办高校出现了家族化的迹象。

图1 家族化民办高校分类

在“民办高校家族化管理”一词中,其核心概念是家族化管理。经济学和管理学界对此研究较多,且倾向从所有权与经营权的关系入手分析。南开大学李维安教授认为,家族治理模式是指企业所有权和经营权没有实现分离,企业与家族合一,企业的主要控制权在家族成员中配置的一种治理模式。[6]相对而言,对民办高校家族化管理内涵的界定鲜有,在搜集到的资料中仅一例,“民办高校家族化管理是指学校产权主要归一个家族所有并由其控制学校的办学行为;或者学校产权虽然还不明晰,但由家族举办并掌握学校所有的资产使用权和资源支配权且控制学校的办学行为”[5],与前者有共同之处。

从词义上看,民办高校家族化管理本身就对管理主体、客体和管理方式进行了限制。管理客体就是民办高校,而管理主体则是家族成员,这个家族成员与民办高校所有权没有直接联系。也就是说,民办高校的所有权可以由一个或几个家族拥有,但其控制权也可以由另一个或另几个家族来控制,两者可以重叠,并不矛盾也不冲突,重叠仅是一种特例;而管理的方式即是通过管理人员的家族化来实现。因此,民办高校家族化管理从本质上理解就是一种管理模式,是由某一个或几个家族掌握学校经营权的一种管理模式,从理论上看,可以与所有权无涉。

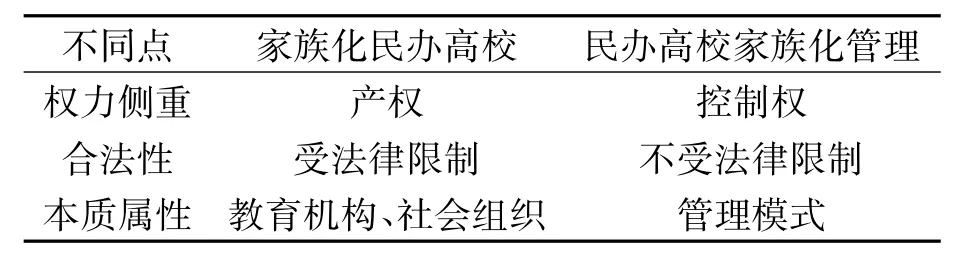

在这种意义上,民办高校家族化管理和家族化民办高校是两个不同的概念,虽有交集但并不能等同(见表1)。第一,在权力方面,家族化民办高校更侧重于资产的所有权归属,是一个产权及其继承权问题;而家族化管理侧重于经营权的控制,是一个管理现象。第二,在合法性方面,家族化民办高校的存在涉及法律问题,是否合法各国情况并不一致,但总体而言,大部分是不合法的或者是受法律限制的。[3]而在我国现有政策文件中并未禁止民办高校家族化管理,因此其并不涉及法律问题。第三,在本质属性方面,家族化民办高校是教育机构,是实实在在的社会组织,而家族化管理则是一种管理模式。前者可能是一个重大问题,后者则是一种现象,并非是一个问题。

因此,家族化民办高校的存在并不必然导致民办高校的家族化管理。前者仅是后者出现的一个充分但非必要条件。

表1 家族化民办高校与民办高校家族化管理的差别

二、民办高校家族化管理有其存在的合理性

不赞成民办高校家族化管理的学者,大多将批评的矛头指家族化管理导致的像任人唯亲、限制规模扩张、缺乏激励等问题,并以现代大学制度为参照,视前者为落后、封闭的管理模式,更有甚者将其等同于家长式管理。家长式管理实质上是一种封建主义、独裁的管理方式,管理者和被管理者的等级划分、严明的纪律、“家长”的权威不容挑衅、一言堂等是其典型特征。虽然家族化管理也有“家长”和强调中央集权,但与前者相比,后者不仅更民主,也更有效率。这是其合理存在的主要原因。国内外学者均对此有所研究。此外,民办高校存在家族化管理现象,还与其本质属性和民办高校发展阶段紧密相关。

就家族化管理的本质属性而言,哈耶克曾说,“一个自由社会之所以能够发挥其有助益的作用,在很大程度上也取决于自由发展起来的种种制度的存在”。[7]民办高校家族化管理从本质上是一种管理模式,它本身并没有好坏之分,只有有效和无效之别。民办高校作为社会组织,必然要选择一种适合自己实际情况的管理模式。取决于选哪种模式,没有预设答案,而是看此种模式管理效率的高低,是否能推进民办高校的发展。家族化管理作为一种管理模式,理应也在候选之列。只要这种管理模式能带来较高的效率,为什么不采用这种模式呢?事实上,家族化管理模式本来就具有成员关系融洽、政策执行高效、运行成本和交易成本较低等优势。毫无疑问,它比独裁式的家长制管理模式要好的多。

就我国民办高校发展的现状而言,现阶段我国民办高校的整体发展并未超出家族化管理阶段。家族制企业的发展历史表明:家族化管理往往出现在企业的初创期。在民办高等教育领域也如此。经过30多年的发展,我国民办高校从无到有、从弱到强,从“补充”地位到成为“重要组成部分”,其地位也在不断上升。但整体而言,我国民办高校的发展尚处于起步阶段。

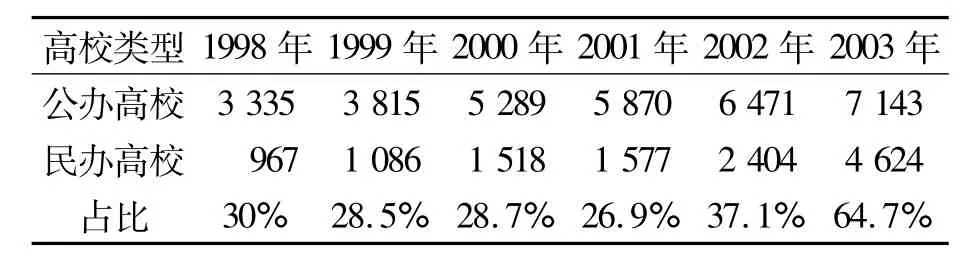

自1998年高等教育大扩招以来,我国民办高校的发展速度非常快。学校数、在校生总体规模以及校均规模都有了较大幅度的增长。截至2009年6月,全国共有334所民办普通高校,占全国普通高校总数1983所的16.8%,在校生数近170万人,占全国普通高校在校生数的15%左右。校均规模由1998年的967人,上升至2003年的4 624人,增幅达478%。2006年我国民办高等教育规模在高等教育总规模中占比为14.2%,但这个数字不足世界平均水平(30%)的一半,甚至低于拉美国家40%的平均水平,[8]更不用说美国、日本、韩国等私立高等教育发达的国家。与公办高校相比,民办高校的校均规模不足前者的七成,大多数年份维持在三成左右。这些数据说明我国民办高校发展尚处于初级阶段(见表2)。

表2 1998—2003公办、民办高校校均规模比较/人

三、民办高校家族化管理不排斥专业化管理

“形成公办、民办教育共同发展的格局”是我国既定的教育发展目标。从长远来看,我国民办高校的发展还有较大空间,在《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中也强调要把民办教育作为新阶段事业发展的重要增长点。可以预知,在不久的将来,我国民办高校将会掀起新一轮的发展浪潮。

毫无疑问,民办高校的发展也会在一定程度上促进规模的扩大。相关研究表明,管理制度与规模大小有着很强的函数关系。当规模在一定限度范围内,采用家族化管理模式最经济,也最有效,但规模超过一定限度,家族化管理模式的弊端就会日渐显露,需要调整。[9]这说明,民办高校选择家族化管理模式存在着调整的压力,其存在虽然有合理性,但并不是说不需要改革,变成一种僵化的管理模式。回顾我国民办高校短短的30年发展历程,笔者发现,这种家族化管理模式也在不断演进,由最初的学校与家族合一、所有权与经营权不分,发展到目前学校与家族初步分开、所有权和经营权重新归位的阶段。但面对未来发展的新要求,家族化管理模式还要作适当调整,其调整的方向就是不断吸收现代大学制度的精髓,将各种管理的新元素纳入自己的体系,完善董事会制度和实施专业化管理,使这种管理模式更充满生机与活力,更富有时代特征。

民办高校若没有一个运作有效的治理结构,就难以保证利益相关方的切身利益,利益相关方包括资产所有方、经营方、教师以及学生等。在完善的治理结构中,董事会又是最重要的枢纽机构。根据《民办教育促进法》,所有民办学校都要建立董事会(理事会)制度,从目前的情况分析,我国民办高校董事会制度存在诸多问题,概括起来有三“虚”:一是机构“虚设”,既无专职人员也不正常开展工作;二是人员“虚构”,对建立合格的董事会,政策法规有严格的要求,有些民办高校由于诸多原因难以达到标准,只好虚构一些人员;三是作用“虚化”,董事会的决策功能退化为决策咨询功能。完善董事会制度就是要使董事会不再成为一种摆设,要真正发挥其重大决策作用,代表利益相关方的权益;处理学校资产转移与继承问题;制订学校发展战略规划;此外,为保证董事会的有效运作,还需要进一步建立健全监督体系和权力制衡机制。

由于思维定势等原因,许多人会认为家族化管理与专业化管理原则相违背。而事实并非如此。专业化管理是指专门的以管理知识和技术为手段的一种制度化管理模式。因此,专业化管理并不排斥家族化管理,家族化管理也不一定就不是专业化管理。首先,从历史上看,我国民办高校的初创者虽然多数为教师出身,但对教育理论和教育规律,特别是对民办教育的理论及规律了解不多,在很大程度上也属于经验管理。随着民办高校的持续发展,依靠经验来管理学校已经不太现实,走专业化管理成为必然的选择。如陕西省某民办高校的创业人在学校发展步入正轨后,自己也进入知名高校进行“充电”,学习相关的教育理论。其次,越来越多的民办高校还在校内组建了专业的民办教育研究机构,培养专业化的管理队伍。再次,一些民办高校纷纷借鉴企业管理理念,引入如ISO9000以及其他国家标准来提高学校管理的专业化等。这些措施也是家族化管理模式的应对挑战之策,除此之外,专业化管理应该要引入职业校长(专业经理人),实现民办高校的教育家办学试点,通过流程再造等途径重构管理流程,并加强岗位培训等。“可以预期,随着现代大学制度融入家族化管理,我国民办高校发展的步伐将更加稳健。”[10]

[1]邵金荣.中国民办教育立法研究[M].北京:人民教育出版社,2001:17.

[2]Ruth Hayhoe and Jing Lin.China's Private Univeristies:A Sucessful Case Study[J].International Higher Education,2008,51:6.

[3]Philip G.Altbach.Universities:Family Styl[J].International Higher Education,2005,39:10.

[4]明航.论家族制民办学校的内涵与特征——基于新制度经济学视角[J].职业技术教育,2008(10):72.

[5]冯淑娟,徐绪卿.关于我国民办高校家族化管理的若干思考[J].教育发展研究,2009(12):39.

[6]李维安.公司治理[M].天津:南开大学出版社,2001:24.

[7]哈耶克.自由秩序原理(上卷)[M].北京:三联书店,1997:71.

[8]阎凤桥.中国民办高等教育有满足公共利益需求吗[J].北大教育经济研究,2008(3):1.

[9]钟镝.试论家族式企业的边界[J].四川师范大学学报:社会科学版,2003(3):19.

[10]卢彩晨.民办高校家族管理的是与非[J].教育与职业,2008(16):72.