人力资源管理理论研究新进展评析与未来展望

2011-01-30赵曙明

赵曙明

(南京大学商学院,江苏南京210093)

一、引 言

20世纪80年代以来,随着信息技术的发展,经济全球化、知识共享、全球贸易和资本流动得到快速发展。在这个过程中,跨国企业和金融资本成为推动全球化发展的核心力量。跨国企业的发展对企业全球化经营下的有效管理提出了新的挑战,企业管理理论研究也进入了新的时期,正是在这种背景下,人力资源管理理论得到了全面发展。2005年,笔者围绕战略人力资源管理、国际企业管理和人力资源管理效益评估这三个重要的理论发展方向对人力资源管理研究进行了梳理①。

然而,近年来,特别是在由美国次贷危机引发的全球经济危机发生后,全球的经济环境和管理情境出现了新的变化。首先,多元全球化的挑战。全球化发展的趋势已经不仅仅是经济的全球化,而是信息、知识和资源等的全面全球化。在多元全球化情境下,高度的动态性、复杂性与不确定性成为一种常态。其次,后经济危机时代的挑战。在此次经济危机之后,作为企业发展支撑性职能的人力资源管理应当如何应对,帮助企业更好地抓住机遇迎接挑战,也是企业管理者和理论研究者应该注意的问题。再者,新经济的挑战。经济危机以来,全球各国纷纷借机加大对新能源的投资和研发,这种由政府主导的对新能源的发展无疑会引起经济部门的调整和行业发展重点的改变,这种变化对企业的管理无疑也会产生很大的影响。

在新的经济背景和管理情境下,企业人力资源管理研究又有了新的发展。为了紧跟理论发展前沿以推动我国人力资源管理研究的发展,本文将对近几年来人力资源管理研究的新进展进行梳理和评析,并对未来的研究方向进行展望。

二、人力资源管理理论研究的新进展

近年来,人力资源管理理论研究的发展和关注重点的变化正是对高度动态不确定性环境的积极反应。笔者通过对近年来国外学者研究成果的回顾,将人力资源管理理论研究的主要新进展归纳为管理者职业化胜任素质研究、员工敬业度研究、工作—家庭冲突研究、雇佣关系研究和跨文化管理研究五个方面。

(一)管理者职业化胜任素质研究

最早对胜任素质展开系统研究的是M cClelland(1973)[1],他将胜任素质定义为与工作或者绩效或生活中其他重要成果直接相关或相联系的知识、技能、特质或动机。目前,国外的胜任素质研究主要可以归纳为特定行业职位胜任素质研究、职业化胜任素质研究和胜任素质的有效测评三个方面。

1.特定行业职位胜任素质研究。理论研究最终是为了分析和指导具体实践的。近年来,特定行业职位胜任素质研究(Pillay、Goddard和 Wilss,2005;Chilvers,2008;Graham、Harvey和 Huang,2009; Sultana和Ronald,2009;Seezink、Poell和 Kirschner,2009;David,2010)主要集中在政治、商业、教育等行业,这也反映了胜任素质研究逐渐从理论探索阶段向理论与实践应用相结合阶段发展的趋势。

2.职业化胜任素质研究。对职业化胜任素质的探索(M artínez, 2008;Grollmann,2008;Johnson等,2008;Sandberg和 Pinnington, 2009[2])体现了胜任素质研究的另一个发展趋势。职业经理人阶层的兴起是管理职业化的最好体现,而对职业化管理者胜任素质的探索,则是规范职业经理人职业素养和职业技能的需要,也体现了企业管理活动对于具有较高胜任素质的职业经理人的需求。

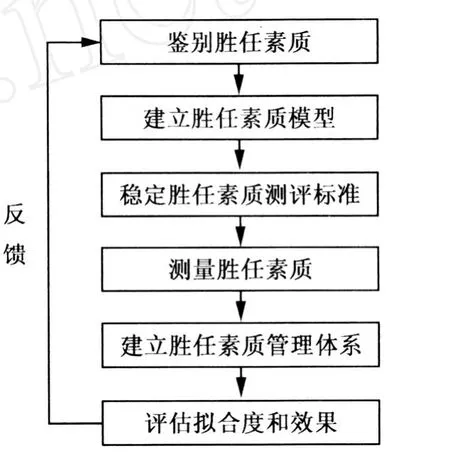

3.胜任素质的有效测评。目前,胜任素质测评方法主要来源于心理学和行为科学研究成果,目的在于将胜任素质管理体系与组织内部管理职能相结合,用于提升组织的竞争优势、创新能力和工作绩效。相关研究主要有:Houtzager(1999)将胜任素质管理和技能管理相结合,用于测量企业创新能力产出;Beck(2003)将胜任素质研究应用于提升人力资源的杠杆作用;Won和Pipek(2003)将胜任素质研究应用于组织内部知识分享;Colucci(2004)运用电子学习、语音技术和本体管理等模式进行了胜任素质研究;D raganidis和Mentzas(2006)提出了一个较为完整的胜任素质生命周期模型(参见图1)。

(二)员工敬业度研究

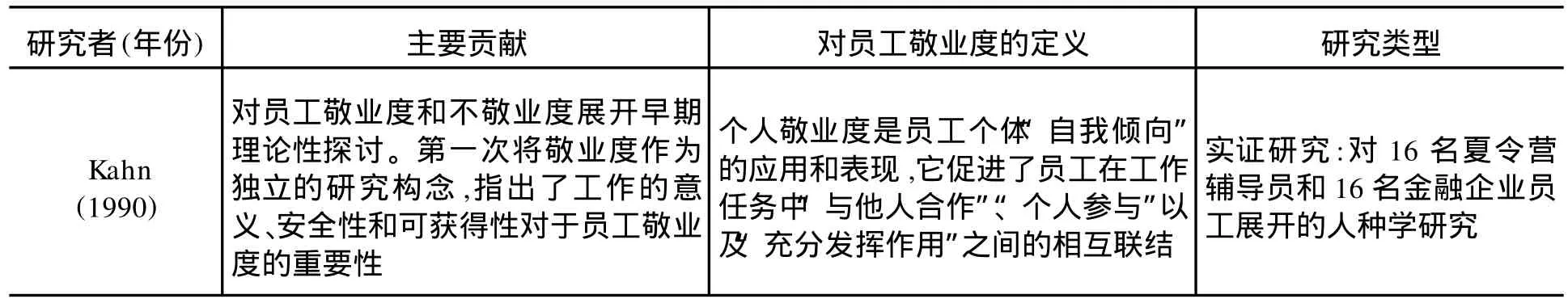

最早对员工敬业度展开研究的是 Kahn(1990)[3],在随后的多年中员工敬业度研究几乎陷入停滞,直到Maslach、Schaufeli和Leiter(2001)[4]结合员工敬业度对工作倦怠问题展开研究,并且认为员工敬业对降低工作倦怠有积极意义,员工敬业度研究才重新引起学者们的极大兴趣(Harter、Schmidt和Hayes,2002;May、Gilson和 Harter,2004;Saks,2006;Vance,2006;Czarnow sky,2008;M acey和Schneider,2008)。相关学者分别从不同的角度对员工敬业度展开了探索,并各自给出了员工敬业度的定义(参见表1)。

图1 胜任素质生命周期模型

表1 员工敬业度研究比较

续表

目前,员工敬业度方面的研究主要经历了三个阶段:第一个阶段以 Kahn(1990)的研究为基础,通过Goffman(1961)、Maslow(1970)以及A lderfer(1972)在行为科学方面的研究,提出员工敬业度问题;第二个阶段以Maslach、Schaufeli和Leiter(2001)的研究为基础,引发了学者们对员工敬业度问题的普遍关注;第三个阶段是以Macey和Schneider(2008)的研究为基础展开的对员工敬业度问题的深入探讨。

学者们对员工敬业度问题的研究仍然处在理论探索阶段,对员工敬业度的定义和内容仍然缺乏共识(Shuck和Wollard,2010),但是学者们普遍认为员工敬业度在组织中具有积极产出,包括提高生产率、利润率、员工安全感、员工健康水平以及员工继续投入工作的意愿,降低离职率、缺勤率等(Buchanan,2004;Wagner和 Harter,2006;Flem ing和A sp lund,2007)。此外,学者们的研究还进一步确认了员工敬业度能够导致更高的顾客满意度和组织收入(Vance,2006;Wagner和 Harter,2006),并且在员工敬业度与组织利润率之间建立起了直接的联系(Czarnow sky,2008;Ketter,2008)。

(三)工作—家庭冲突研究

工作和家庭是人们日常生活的两个主要组成部分,但是由于人们的精力和时间总是有限的,因此也就引发了工作—家庭冲突问题。工作—家庭冲突研究的理论基础主要是角色理论(Boulding,1995)、溢出理论(Kanter,1977)、补偿理论(Edw ards和Rothbard,2000[5])和边界理论(Clark,2000[6])。

在过去的几十年里,学者们从多个方向和角度对工作—家庭角色的互相影响进行了深入的研究(Barling和Sorensen,1997;Greenhaus和Parasuraman,1999),并且认为工作和家庭之间的冲突会导致工作、家庭及生活满意度下降和工作、家庭角色压力上升等问题(Bedeian、Burke和 Moffett,1989; A dam s、King和 King,1996;Netemeyer、Boles和M cM urrian,1996;Perrew e、Hochwarter和 Kiew itz, 1999)。研究表明工作和家庭之间的持续冲突对工作的影响主要体现在导致员工工作绩效、工作卷入程度、组织承诺和健康水平下降等方面,此外经历工作—家庭冲突的员工更可能离职、缺勤和产生工作倦怠感(Netemeyer等,1996;Kossek和 Ozeki,1999;A llen等,2000;Byron,2005;Mesmer-Magnus和Visw esvaran,2005a和2005b),而对于家庭而言,工作—家庭冲突则会降低个体的家庭和婚姻满意度、家庭生活参与度、家庭角色承担度,以及生活满意度,并会使个体产生源于压力的不良心理和身体症状以及不健康的生活习惯等(LaRocco等,1980;A llen等,2000;Frone,2003)。因此工作—家庭冲突一直是人力资源管理领域的一个重要研究方向。但是,之前学者们的研究主要强调工作—家庭冲突对个体工作和家庭生活的负面影响。

在研究过程中,随着人们对工作—家庭冲突问题理解的深入,一些学者提出了工作—家庭平衡概念(Barnett,1998;Grzyw acz,2002;Frone,2003),基于此,学者们的注意力开始转移到工作—家庭积极关系研究方面,越来越多的学者逐渐意识到在探讨工作与家庭之间关系的时候,仅仅关注消极冲突面是远远不够的;人们的工作和家庭之间,同样存在着互利互惠、相互有益的一面,即工作家庭增益(Greenhaus和Powell,2006[7])。因此,随着研究的深入,降低工作—家庭冲突,帮助员工实现工作和家庭两者之间的平衡就自然而然成为学者们的研究重点,诸如创造家庭友好型工作环境、提高上级对下属工作及家庭生活的支持、提供家庭友好型福利(如带薪产假/陪产假、灵活的工作时间、抚养援助等)等措施都受到了学者们的关注和企业的推广(Thompson等,1999;A llen,2001;M esmer-M agnus和Viswesvaran,2005a和2005b)。此外,同事在降低工作—家庭冲突中的作用也引起了学者们的兴趣(Ray和M iller,1994; Carlson和Perrewe,1999[8];Mesmer-Magnus和Viswesvaran,2009)。

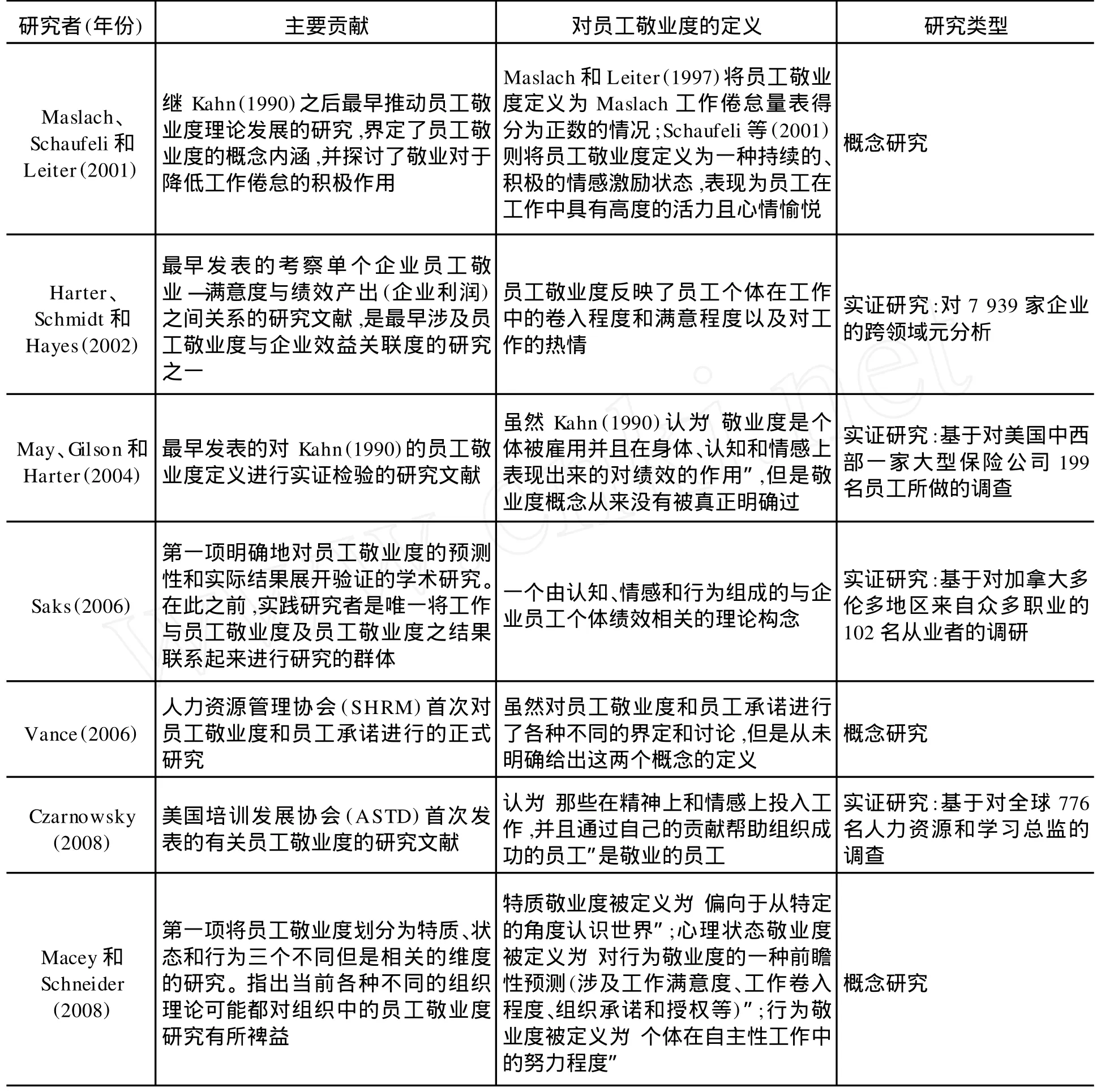

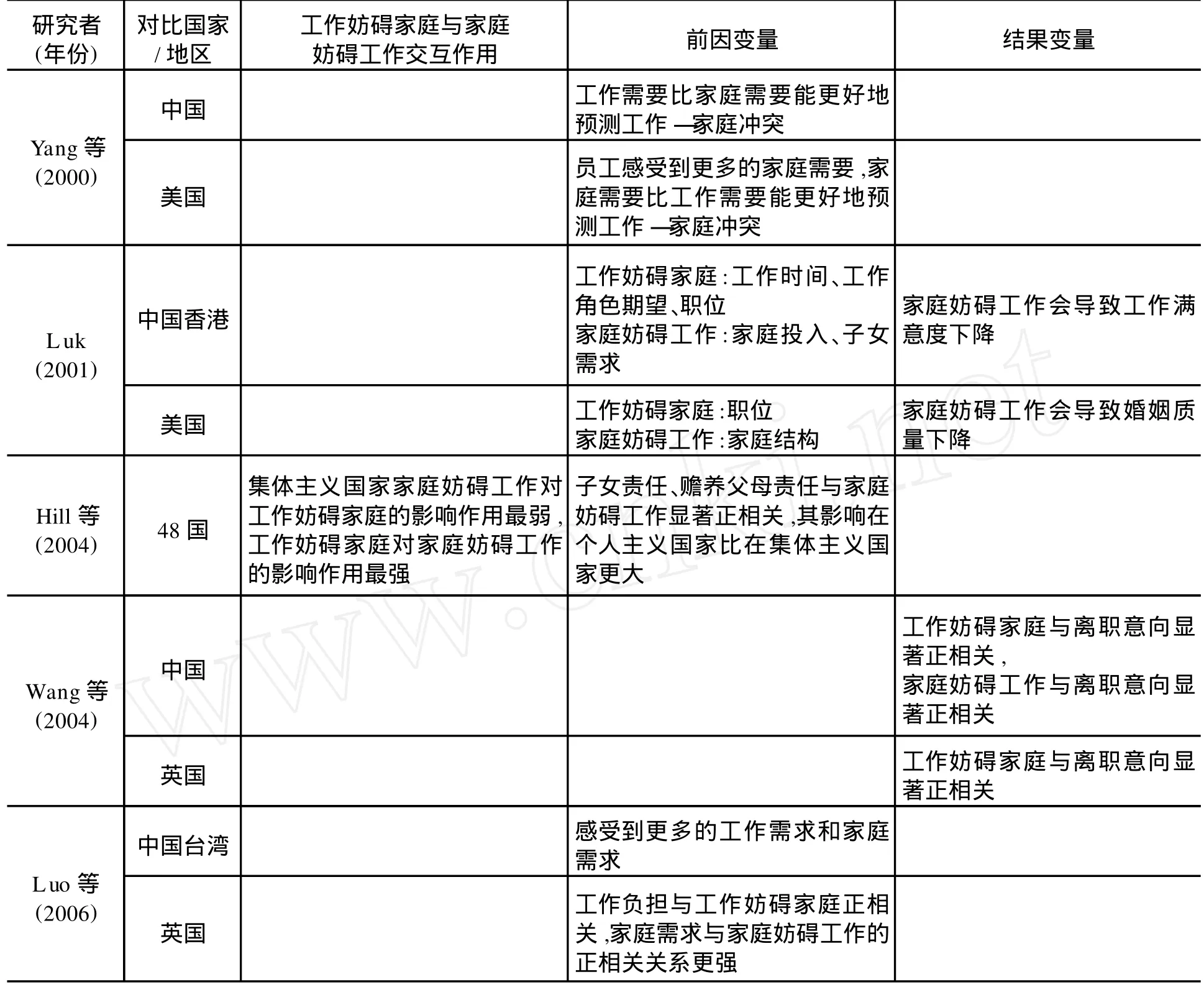

另外,跨文化视角的工作—家庭冲突也随着全球化企业管理的兴起逐渐引起学者们的注意,从跨文化角度理解工作—家庭冲突,探索不同文化情境下的工作—家庭冲突关系也成为近年来学者们的研究方向之一。表2列出了有关工作—家庭冲突的主要跨文化研究。

表2 工作—家庭冲突跨文化对比研究总结

续表

(四)雇佣关系研究

雇佣关系研究的主要理论基础是社会交换理论(social exchange theo ry)(Blau,1964)和诱因—贡献模型(inducements-contributionsmodel)(M arch和Simon,1958)。目前国内的雇佣关系研究主要是从社会交换理论发展起来的。在社会交换理论的基础上相继衍生出的对组织中员工治理关系和人力资源管理系统的研究为雇佣关系研究提供了理论基础。对雇佣关系的系统研究,始于 Tsui、Pearce、Po rter和Hite(1995)[9]发表的概念性论文,他们认为雇佣关系即员工—组织关系,是指组织一方面对员工实施一系列人力资源管理实践,另一方面期望员工做出贡献作为对相关激励措施的回报。在之后的研究中,Tsui、Wang和Zhang(2002)进一步将员工—组织关系描述为雇员和雇主之间正式的和非正式的经济、社会和心理联系。

为了应对高度动态、复杂和不确定的环境,企业不再将保持员工的忠诚度和维护工作安全作为雇佣关系的基础,而是将提供富有挑战性的工作、富有竞争性的薪酬计划和为员工提供学习与发展机会作为雇佣关系的基础(Roehling、Cavanaugh、Moynihan和Boswell,2000)。与此同时,关于员工与组织关系的研究也得到广泛的发展,心理契约(Rousseau,1995)、感知组织支持(Eisenberger、Huntington、Hutchison和Sowa,1986)、领导—成员交换关系(Graen和 Uhl-Bien,1985)、员工—组织关系(Tsui、Pearce、Porter和 Tripoli,1997[10])等方面的研究,均体现了学者们在研究雇佣关系方面所进行的探索和努力。

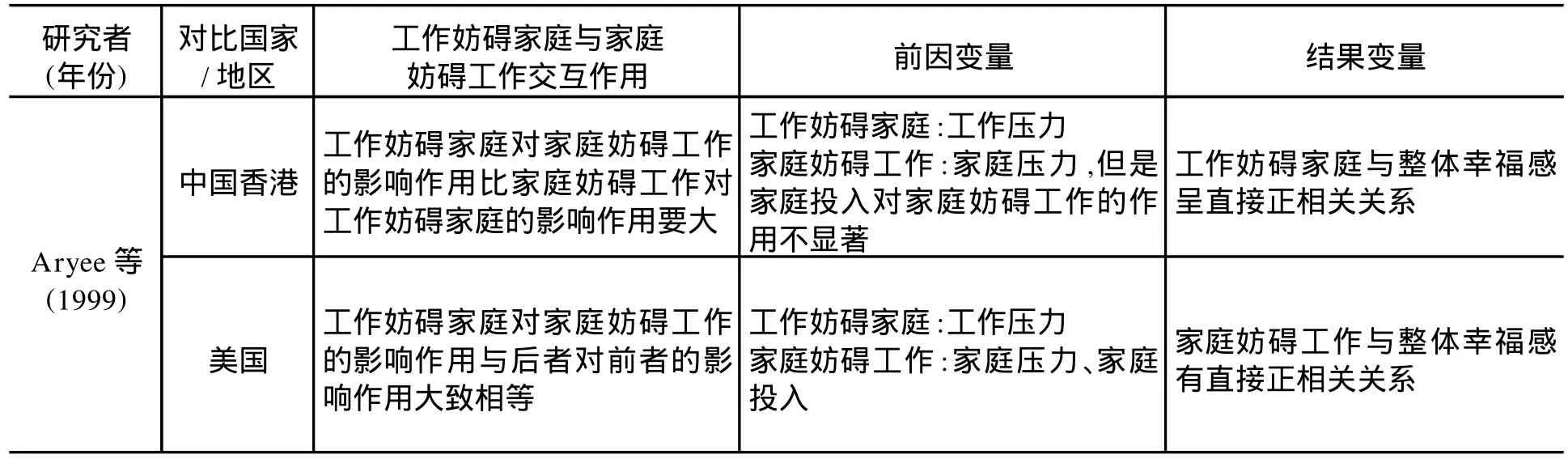

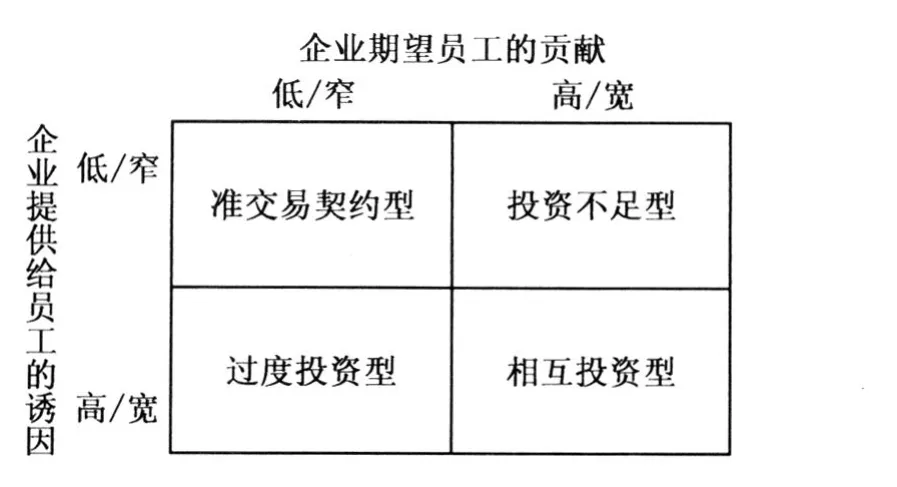

当前有关雇佣关系的研究大多延伸自 Tsui、Pearce、Porter和Tripoli(1997)的研究。Tsui等按均衡的员工—组织关系和非均衡员工—组织关系将雇佣关系划分为准交易契约型、相互投资型、投资不足型和过度投资型四种模式,并在后来的文章中做了梳理(Tsui和W u,2005)(参见图2)。

Tsui、Pearce、Porter和 Tripoli(1997)的研究结果表明,相互投资型雇佣关系在动态不确定性情境下是最有效的雇佣关系模式,这种雇佣关系模式与员工的态度和绩效呈显著正相关关系。他们同时也对其他三种雇佣关系模式进行了论述。Wang、Tsui、Zhang和M a(2003)在 Tsui的诱因—贡献模型的基础上,通过实证调研验证了相互投资型雇佣关系模式在我国情境下的有效性。Tsui和W u(2005)以及Zhang等 (2008)的研究也都验证了相互投资型雇佣关系模式的有效性。因此,当前的雇佣关系研究大多是对相互投资型雇佣关系有效性的验证和各种情境下调节作用的考察。Shore等(2006)[11]的研究按信任水平、投资程度、持续时间(长期导向/短期导向)、对关系的重视程度(社会—情感交换/纯粹的经济交换)四个主要特征区分了经济交换和社会交换,这有助于对雇佣关系模式进行新的探索,特别是有助于跳出以雇主为研究角度的研究思路,从员工个体或者群体的角度考察雇佣关系。

(五)跨文化管理研究

跨文化管理的兴起源于企业全球化经营的发展。随着企业全球化经营的发展,如何跨越不同的国家和地区、不同的文化以及不同的种群进行管理成为企业管理所亟待解决的问题。当前的跨文化管理研究可以从以下三个方面来概括:

首先,各种跨文化管理研究范式探索。一直以来关于跨文化管理研究,学者们有着不同的思路和范式。Sackmann和Phllip s(2004)将跨文化管理研究模式归结为三种,分别是跨国比较研究模式(Hofstede,1980;Schwartz,1994;d’Iribarne,1997;Hofstede,2001;House,2004;Redding,2005[12])、文化相互影响研究模式(Kleinberg,1994;B rannen和 Salk,2000;M aznevski和 Chudoba,2000[13];Chevrier, 2003[14])和多元文化视角研究模式(Sackmann,1997;Fischer等,2005)。

其次,文化趋同性增强背景下的研究。之前的大多数涉及跨文化管理的研究基本都是基于各国文化具有显著的差异性,因此在不同国家应该采取不同的管理方法这一潜在假设的(Hofstede,1983;Boyacigiller和A dler,1991[15];Hofstede,1993和2001[16];A dler,2002;Gerhart和 Fang,2005[17];Johns, 2006[18];Gerhart,2008a),但是逐渐也有学者开始思考和研究全球化所导致的文化趋同对跨文化管理的影响(House等,2004;Javidan等,2004;Gerhart,2008b)。文化趋同性的增强不但导致跨文化管理研究焦点的改变,而且很可能会影响人们对跨文化管理的根本性理解。

第三,关于如何有效地组织不同文化背景的员工有效工作的研究。这方面的研究源于当前各国、各地区和各民族之间仍然存在显著文化差异的现实,这一现实使得如何消除多样化员工队伍中不同员工之间的文化差异性可能对团队工作有效性产生的负面影响,仍然是跨文化管理当前和未来一段时间需要解决的问题(Triandis,2001)。d’Iribarne(2009)以及其他众多学者的研究正是对这一问题的积极回应。

三、对人力资源管理理论研究新进展的评析

(一)管理者职业化胜任素质研究评析

当前对胜任素质展开的广泛研究源于管理实践对有效管理者的需求。但是,有关职业化胜任素质的研究也存在着一定的不足,主要体现在以下两个方面:

图2 雇佣关系模式划分

1.对胜任素质概念的理解不一致。从前文的分析可以看出,学者们对胜任素质的概念内涵缺乏共识,对胜任素质的具体内容同样存在着不同的理解,这种状况势必会影响胜任素质研究内容的界定。要切实推进胜任素质研究,首要的问题就是对概念的内涵和外延达成共识,否则将无法形成系统的理论体系。而且研究胜任素质的目的之一是通过标准化的测量工具识别具有胜任力的职业化管理者,但是人的个性的普遍存在使得依靠标准化的测量工具选拔具备既定胜任素质的管理者的努力,其有效性值得商榷。

2.难以充分保证胜任素质测量模型和工具的效度。胜任素质测量模型的设计是否合理、测量结果在多大程度上是有效的,以及以什么标准判定是否有效,这些都是影响胜任素质研究发展的问题。此外,当前的胜任素质测量模型和工具基本是以欧美文化为基础,以欧美企业管理者为样本建立起来的,如何保证这种测量模型在我国情境下测量结果的信度以及应该针对我国情境做出哪些调整,都是值得研究者们深思的问题。

赵曙明(2008)[19]的《我国管理者职业化胜任素质研究》是目前我国系统地研究管理者职业化胜任素质的专著,分别从理论、实证和应用三个方面比较全面地探析了国内外胜任素质研究的成果及其实际应用,对于推动我国管理者职业化胜任素质研究具有积极的意义。

(二)员工敬业度研究评析

员工敬业度研究当前最大的问题在于定义的混乱。正如前文所述,从Kahn(1990)提出员工敬业度概念到Maslach、Schaufeli和Leiter(2001)发表的论文再次引起学术界对员工敬业度问题的关注,学者们在员工敬业度概念的界定上一直以来始终没有达成共识,学者们大多从自身研究的角度对员工敬业度做出感性的判断(Shuck和Wollard,2010),这就在一定程度上影响了员工敬业度研究的推进,因为缺乏统一的定义必然会使得理论研究和实际应用处于混乱状态,也会使得员工敬业度对于提高组织绩效和降低员工离职率的作用及其传导机制难以得到有效的验证和测量。

虽然学者们在员工敬业能够导致组织生产率、利润率提高,员工安全感、健康水平、持续投入工作意愿提高,离职率、缺勤率降低(Buchanan,2004;Wagner和Harter,2006;Fleming和Asplund,2007),以及顾客满意度和组织收入提高(Vance,2006;Wagner和Harter,2006)等方面已经取得了一定的研究成果,但是对于员工敬业度如何影响这些结果变量的探讨仍然处于几乎停滞的状态。因此,缺乏统一的员工敬业度定义,就要通过进一步的研究揭示员工敬业度对于生产率、利润率、离职率等结果变量的作用机理。

(三)工作—家庭冲突研究评析

早期对于工作—家庭冲突的研究主要着眼于个体时间和精力有限所引发的工作—家庭矛盾而展开(Barling和So rensen,1997;Greenhaus和Parasuraman,1999),但是随着研究的推进,有学者提出了工作—家庭平衡概念(Barnett,1998;Grzyw acz,2002;Frone,2003)。因此,当前工作—家庭冲突研究的关键就在于,一方面要减少工作和家庭之间的矛盾冲突,即减少工作妨碍家庭和家庭妨碍工作现象,另一方面要实现工作和家庭的平衡,即协调个体在家庭和工作两方面的时间和精力的分配。例如,工作—家庭增益研究(Greenhaus和Powell,2006)就是对实现工作—家庭平衡的一种尝试,相关理论认为人们的工作和家庭之间,同样存在着互利互惠、相互有益的一面,即从其中一个领域获得的经验能够提高个体在另一个领域的角色绩效。工作—家庭增益这个概念意味着工作和家庭能够为个人提供各种资源,如尊重、收入及其他有助于提升个体在其他生活领域表现的资源(Carlson、Kacmar、Wayne和 Grzywacz, 2006)。已有研究表明在工作—家庭平衡关系中,“工作—家庭增益”和“缓解工作—家庭冲突”扮演着不同的角色(Grzywacz和Marks,2000a和2000b;Wayne、M usisca和Fleeson,2004)。也有学者从我国文化背景出发,认为在我国文化背景下工作和家庭两方面是相结合的,我国传统上认为工作比个人的安逸更重要,工作对于家庭的贡献胜于竞争(Redding,1983;Redding和Wong,1986)。

(四)雇佣关系研究评析

当前关于雇佣关系的研究大多是对 Tsui、Pearce、Porter和 Hite(1995)的概念性研究以及 Tsui、Pearce、Porter和 Tripoli(1997)在诱因—贡献模型基础上提出四种雇佣关系模式特别是相互投资型雇佣关系模式研究的深化和延伸。这充分说明了 Tsui等人对于雇佣关系研究的重要贡献,同时也说明了雇佣关系研究当前所陷入的困境。因为按照诱因—贡献模型,最优的雇佣关系模式应当是相互投资型雇佣关系模式,但是从实践来看,理论上最优的相互投资型雇佣关系模式并没有为大多数企业所采用。相反,大多数企业所采用的是准交易契约型雇佣关系(quasi-spot-contract emp loyee-organization relationship)模式,这一雇佣关系模式强调雇主与雇员之间的雇佣关系仅仅是基于物质激励的。目前还没有理论能够对这一现象做出解释。

另一方面,Tsui等的诱因—贡献模型是在美国文化背景下针对美国企业的雇主和雇员构建的,那么,美国情境下的最优模式——相互投资型雇佣关系模式在其他情境下是否也是最优模式呢?在何种情况下相互投资型雇佣关系模式并非最优甚至可能是不合适的模式呢?这些问题都值得学者们在研究雇佣关系的过程中进行深入的思考。

(五)跨文化管理研究评析

跨文化管理研究的兴起是人力资源管理理论对于企业全球化经营所做出的反应。多年以来的跨文化管理研究成果有效地帮助全球运营的企业解决了很多跨国管理难题。跨文化管理研究的兴起是基于各国文化差异性的,随着全球文化趋同性的增强,这一跨文化管理研究所赖以展开的潜在假设受到了巨大的挑战。部分学者(House等,2004;Javidan等,2004;Gerhart,2008b)近年来展开的文化趋同性增强情境下的跨文化管理探索就是为应对这一挑战所做出的努力。但当前各国、各地区和各民族之间的文化差异性仍然比较显著,因此针对这种差异性对跨文化管理展开深入的研究仍然显得十分必要。

总而言之,理论发展的目的是为了更好地指导实践。人力资源管理理论的发展也始终是为了应对和满足变化了的人力源管理实践的需要的,理论的发展只有与实践的需要良好匹配,才能够更好地促进经济社会和企业管理的发展。

四、人力资源管理理论研究展望

理论研究的发展进步总是通过对既有理论的质疑而实现的,作为我国企业管理者还面临着如何有效地将西方管理理论与我国情境相结合的问题。本文基于环境的高度动态性、复杂性和不确定性特征,对未来人力资源管理理论研究的发展趋势做出展望,以期对我国人力资源管理理论研究的发展和相关领域学者的研究有所裨益。笔者结合多年的人力资源管理教学、理论研究和企业管理咨询实践,从以下几个方面展望未来人力资源管理理论研究和实践发展的主要趋势:

(一)应对多元全球化带来的全球文化

全球化已经在多个层面同时展开,全球政治、经济和风俗习惯等都在实现全球化,而推动这种多元全球化的,正是跨国公司、国际贸易和国际金融资本这三股力量。各国的政治、经济、文化将在这三股全球化的主要推动力量的影响下日渐趋同,而趋同的最终结果就是形成一种全球文化。因此,无论是人力资源管理还是企业管理的其他领域都应当积极地思考在全球文化下如何运作,跨文化管理也将逐渐为全球文化管理所取代。

在这种全球文化下,当前基于各国文化差异性所建立起来的跨文化人力资源管理理论无疑需要得到系统的调整。而要探索全球文化下的管理,首要的问题就是识别全球文化的特征,这可能需要通过政治学、人类学、社会学、经济学和管理学等多学科交叉合作才能实现。在经济危机之后,全球政治、经济、文化的融合得到进一步增强,全球性的政治、经济合作也得到进一步强化,在这种全面全球化的趋势下,探讨全球文化下的企业管理将是未来管理研究的一个宏观发展趋势。因此,学者们的研究视角也应当跳出某一专业领域的限制,以全球文化为背景思考实践中具体的管理问题,探索在全球文化下如何发挥人力资源管理的各种具体职能特别是战略职能。

(二)雇佣关系管理

未来雇佣关系研究着重需要注意的方面包括:

1.开辟新的雇佣关系研究视角。Tsui等开发的诱因—贡献模型是从雇主角度考察雇主与雇员之间的雇佣关系的,并且是以美国文化为背景针对美国企业的雇主和雇员做出的判断。要开辟新的雇佣关系研究视角,主要要注意以下两点:第一,要从雇员或者雇员与雇主双方的角度(Coyle-Shapiro和Kessler,2002)考察雇佣关系;第二,要摆脱诱因—贡献模型的角度考察雇佣关系,例如有学者从心理契约角度对雇佣关系进行探讨(Robinson,1990;Rousseau,1995)。

2.跨文化雇佣关系管理。跨文化雇佣关系管理是指对全球化经营的跨国企业中不同国籍、不同文化背景的员工与组织之间雇佣关系的管理。有效地管理员工队伍的多样性是众多跨国企业所面临的现实问题,如何协调不同国籍、不同文化背景的员工之间以及这些员工与组织之间的关系,形成稳定而高效的员工队伍,是企业跨文化雇佣关系管理所要解决的问题。其中,对外派员工的跨文化雇佣关系管理是学者们应当着重研究的方面。

3.我国情境下的雇佣关系管理。我国文化的特质与西方完全不同,因此研究我国情境下的雇佣关系具有特殊的意义。另外,对我国社会“关系”的研究近年来也吸引了许多学者的兴趣(Xin和Pearce, 1996;Tsang,1998;Park和Luo,2001[20];Chen等,2004;Fu、Tsui和Dess,2006),但是探讨“关系”对企业和员工之间雇佣关系影响的研究几乎还是空白。“关系”对于我国企业和员工雇佣关系的影响可能体现在:员工与上级或者同事之间建立的特殊的工作、情感或利益“关系”,或者类似于家族企业中成员之间可能存在的特殊的亲情和友情等“关系”都有可能使得员工和企业之间的雇佣关系发生微妙的变化。与此同时,随着2008年新的《劳动合同法》的实施,我国企业中员工与企业之间的雇佣关系发生了新的变化,这也已经引起相关学者的关注(赵曙明,2009)。

总体而言,雇佣关系领域的研究方兴未艾,特别是国内对于雇佣关系的研究尚处于探索过程。未来国内的人力资源管理理论研究者应加强雇佣关系研究,探索和构建新的雇佣关系模型。

(三)高度动态性、复杂性和不确定性下的人力资源管理

高度的动态性、复杂性和不确定性已经成为当前企业运营环境的总体特征,那么管理理论特别是人力资源管理理论的发展就应该对变化了的环境做出积极的回应。这既需要进一步强化人力资源管理的战略性职能,同时也需要学者们探索动态情境下人力资源管理的新职能以及人力资源管理研究的新方法和新工具。领导—成员交换、员工敬业度、工作嵌入、心理契约和组织公民行为等方面的研究就是人力资源管理研究者对于这种动态环境下的人力资源管理问题进行的探讨。对于我国的人力资源管理研究者而言,还应该进一步解决西方理论与本土实践的对接问题,以更好地帮助我国企业提升在多元全球化、后经济危机时代和新经济下的竞争力。

(四)人力资源管理具体职能研究的深化

虽然经过长期的发展,人力资源管理已经系统地建立起了包括工作分析与工作设计、吸引潜在雇员(招募)、挑选雇员(甄选)、教导雇员如何完成工作和为未来做准备(培训和开发)、评估雇员的表现(绩效管理)、酬劳雇员(薪酬)、创造积极的工作环境(劳动关系)、支持组织战略(人力资源规划和变革管理) (雷蒙德·诺伊等,2005)、职业生涯管理、战略性人力资源和国际人力资源管理等在内的一整套体系,并且在企业管理实践中收到了良好的效果。但是,管理实践始终是变化的,人力资源管理的具体职能也应当随着变化着的管理实践进行调整和深化。因此,深化人力资源管理具体职能研究也是未来人力资源管理研究的一个发展方向。

(五)人力资源管理理论的本土化

对于国内的人力资源管理研究者来说,人力资源管理研究还面临着需要本土化的问题。现代管理理论大多是西方学者特别是美国学者的研究成果,是依托美国文化和管理实践,以美国员工为基础得出的结论。随着我国市场经济的不断完善和企业的发展,迫切需要以我国情境为基础总结和探索适合我国企业的管理理论。人力资源管理理论作为企业管理理论的一个分支,同样需要与我国的具体情境进行对接,这是我国企业管理者和理论研究者应当充分重视的问题。

注释:

①参见:赵曙明,人力资源管理理论研究现状分析[J].外国经济与管理,2005,27(1):15-20。

[1]M cClelland,D C.Testing for competence rather than for intelligence[J].American Psychologist,1973,28(1):1-15.

[2]Sandberg,J,and Pinnington,A H.Professional competence asways of being:An existential ontological perspective[J].Journal of Management Studies,2009,46(7):1 138-1 170.

[3]Kahn,W.Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work[J].Academy of Management Journal, 1990,33(4):692-724.

[4]Maslach,C,Schaufeli,W B,and Leiter,M P.Job burnout[J].Annual Review of Psychology,2001,52(3):397-422.

[5]Edwards,Jeffrey R,and Nancy P Rothbard.Mechanisms linking work and family:Clarifying the relationship between work and family constructs[J].Academy of Management Review,2000,25(1):178-199.

[6]Clark,SC.Work/family border theory:A new theory of work/family balance[J].Human Relations,2000,53(6):747-770.

[7]Greenhaus,J H,and Powell,G N.W hen work and family are allies:A theo ry of wo rk-family enrichment[J].Academy of M anagement Review,2006,31(1):72-92.

[8]Carlson,D S,and Perrewe,P L.The role of social support in the stressor-strain relationship:An examination of work-family conflict[J].Journal of Management,1999,25(4):513-540.

[9]Tsui,A S,Pearce,J L,Porter,L W,and Hite,J P.Choice of employee organization relationship:Influence of external and internal o rganizational factors[A].in G R Ferris(Ed.).Research in personnel and human resource management[C].Greenw ich,CT:JA I Press, 1995,13:117-151.

[10]Tsui,A S,Pearce,J L,Porter,L W,and Tripoli,A M.Alternative app roaches to the employment organization relationship:Does investment in employees pay off?[J].Academy of Management Journal,1997,40(5):1 089-1 121.

[11]Shore,L M,Tetrick,L E,Lynch,P,and Barksdale,K.Social and economic exchange:Construct development and validation[J]. Journal of App lied Social Psychology,2006,36(4):837-867.

[12]Redding,S G.The thick descrip tion and comparison of societal systemsof capitalism[J].Journal of International Business Studies,2005,36(2):123-155.

[13]Maznevski,M,and Chudoba,K.Bridging space over time:Global virtual team dynamics and effectiveness[J].Organization Science,2000,11(5):473-492.

[14]Chevrier,S.Cross-cultural management in multinational p roject groups[J].Journal of World Business,2003,38(3):141-149.

[15]Boyacigiller,N A,and Adler,N J.The parochial dinosaur:Organizational science in a global context[J].Academy of Management Review,1991,16(2):262-290.

[16]Hofstede,G.Culture’s consequences:Comparing values,behavio rs,institutions,and organizations across nations[M].(2nd ed.).Thousand Oaks,CA:Sage,2001.

[17]Gerhart,B,and Fang,M.National culture and human resourcemanagement:Assump tions and evidence[J].International Journal of Human Resource Management,2005,16(6):975-990.

[18]Johns,G.The essential impact of context on o rganizational behavio r[J].Academy of Management Review,2006,31(2):386-408.

[19]赵曙明.我国管理者职业化胜任素质研究[M].北京:北京大学出版社,2008.

[20]Park,S H,and Luo,Y.Guanxi and organizational dynamics:Organizational networking in Chinese firms[J].Strategic Management Journal,2001,22(5):455-477.

注:受篇幅所限,文中部分参考文献仅在引用处注明作者及发表年份,特此说明。