网络话题作为定性数据来源的研究方法探讨——以旅游动机研究为例

2011-01-30于海波

于海波

(北京大学城市与环境学院旅游研究与规划中心,北京100871)

1 绪论

互联网络的广泛应用是人类文明的新里程。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第25次中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2009年12月,我国网民规模达3.84亿。进入21世纪以来,网络已经成为人们获取信息、表达观点乃至互相沟通的重要途径;互联网络的作用已从一个信息交流工具扩展到数据与观点来源、公共话语空间乃至具有重要现实影响的社交空间。

在互联网时刻不断地产生海量信息的背景下,包括旅游学在内的很多社会学相关学科的研究数据收集却一直是一大难题。针对这一情况,本文对互联网数据作为第一手定性数据来源的可行性进行分析,并讨论来源于互联网络的定性数据的产生、搜集以及挖掘的方法,并利用该方法调查实证。

网络资源作为学术研究数据的研究,目前主要研究成果集中在计算机、新闻与传播以及社会学等领域,主要研究内容涉及互联网络信息的数据挖掘、网络媒介与话语空间扩展、网络与公共参与以及网络事件影响等。国内旅游学者对于网络资源作为数据来源具有敏锐的科研触角,研究成果主要体现在三方面:旅游网络及网络社区现象理论解读、网络数据的实证应用、网络资源使用方法探讨。旅游网络与论坛分析类的文献见苗学玲(2006)、余晓娟(2007)、胡海胜和郑艳萍(2006)等论述。实证研究涉及网络数据反映的旅游者行为与评价:如苗学玲和保继刚(2007)通过对互联网平台上“讨论串”和12个半结构式访谈的搜集,分析了网络寻找“游伴”的现象;朱峰和吕镇(2006)把网络文字作为定性数据进行了搜集,对e龙网网友的评论进行文本分析,指出,网友评论作为一个庞大的文本资料库,为研究饭店服务质量、消费者行为提供了很好的素材;周永广和马燕红(2007)利用携程网游客点评数据对游客者满意度与游客管理进行了研究。网络数据应用研究方法方面:如曹新向和李鹏(2008)认为,网上定性调查法是指针对某一旅游问题,采用实验、观察、小组讨论等方式了解人们对某一旅游问题的看法的方法,并指出,其主要实施方式有:网上焦点问题小组访谈法、网上一对一访谈法、网上论坛、电子公告板或聊天室访谈(谈论看法或者倾听)。

2 网络话题法

本文讨论网络定性数据利用的方法,网络数据的特殊性决定数据利用的突破口在于数据的搜集,而数据的处理阶段则可利用各种定性数据处理分析方法,因此本文对网络话题数据处理的方法不做探讨,仅分别说明定性方法、定性数据搜集方法以及网络话题搜集方法的基本问题。

2.1 关于定性研究方法

方法的定性、定量以及混合的问题,是社会学研究的基础问题,定性研究即质性研究,定性方法即质性方法,“定性”与“质性”在用于科研领域时并无本质不同,“质性研究”、“质性方法”只是早期一些翻译对“定性”这一词语的新表达,后被沿用。定性方法,指不使用任何定量标准和技术的社会研究方法,以符号互动论、诠释学及常人方法学的理论与方法论为基础(Sarantakos,1998)。定性观察,指不以任何标准化的编码形式加以记录的科学观察(Ellis,1994)。定性资料,指通常以词语以及感觉、价值和态度方面的信息等形式呈现出来的资料(Lawson,Garrod,1994)。

在资料收集与分析方面,定性研究通常比定量研究更重视词语。作为研究策略,定性研究是归纳法优越论者、建构主义者和诠释论者,但定性研究人员并不总是认同上述所有的三个属性(Bryman,2001)。

2.2 定性数据搜集方法

从数据搜集方法与分析方法来看,一手定性研究主要是收集第一手非数值型资料并进行语言分析(探求解释模型而不是统计模型),而对以往定性研究及其所获资料的评估则属于二次定性分析。传统的旅游研究定性数据的搜集主要有访谈法、观察法、文献法以及案例法。Jennings(2001)洞察到,问卷法中的开放性问题也是在搜集定性数据,问卷法也可归入访谈法,属于结构性或半结构性访谈。而这些方法又有细分,如访谈法可能是个体访谈,也有可能是焦点小组法,Jennings(2005)对深度/非结构化访谈和半结构化访谈的各种形式进行了区分和阐述,分类分析透彻清晰。观察法又有田野工作法、参与式观察法、神秘购物法等之分。

2.3 网络话题法

2.3.1 网络话题类型与网络话题法

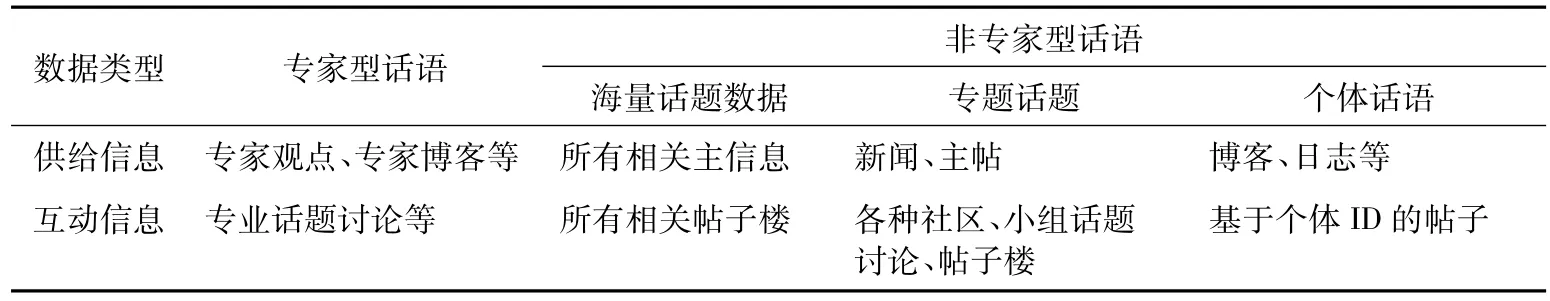

网络话题即网络上有主题的表达和讨论。而本文要探讨的网络话题法指对网络话题作为数据来源进行搜集的方法。互联网络资源丰富,从话题是否互动或互动部分是否搜集来看,网络话题信息分为“供给信息”与“互动信息”两种采用类型。根据信息发布人的身份又可分为专家型话语、非专家型话语两类。各不同类型的网络话题的细分以及对应的网络信息形式见表1。

表1 网络话题的类型与网络平台

2.3.2 网络话题搜集方法的类型、特点与应用

网络话题法根据研究者参与程度的不同可分为三种:完全不参与型、一般参与型、强势参与型。三种网络话题搜集方法的区别见表2。

表2 网络话题法类型与特点

完全不参与型指研究者完全不参加话题的讨论,站在局外人的角度,对已有的网络话题进行搜集,此类话题的搜集方法借助网络话语挖掘技术或者限定数据范围是可行的。

一般参与型是指研究者可以作为话题的讨论者,在相关话题分析过程中,不暴露研究者的研究身份,以一般网民身份参与关注话题的讨论。这种参与有两种意图:一是引导话题的讨论方向,二是延续话题讨论,使其继续深入。

强势参与型是指研究者以匿名或公开的网络身份(根据不同的网络网坛设置而定),作为话题发起人提出讨论话题,并且在话题讨论过程中不断地维护话题讨论的顺利、理性和客观进行。这里面研究者实际与焦点小组访谈法中的主持人起到的作用一样,但主持方法要根据网络话题讨论的特点进行调整。

3 网络话题分析案例——豆瓣网友对于旅游动机表述的探索

旅游动机是旅游决策和行为产生的内在原因,是心理层面的驱动(李昕,李晴,2006)。旅游动机是推动人进行旅游活动的内部动力,具有激活、指向、维持和调整的功能,能启动旅游活动并朝之目标前进。旅游动机是旅游研究的基本问题。本文首次利用网络网友话题来实证在没有旅游研究者参与的自由情景内,旅游者对于旅游动机的真实表达。

3.1 关于旅行的动机

Dann(1977)提出的“推-拉”模型、Iso-Ahola(1982)提出的“逃-寻”二分法是最著名的旅游动机理论基础。Iso-Ahola对旅游动机“逃-寻”二分法的解释,“逃”指离开日常环境的愿望,“寻”指去对比环境获得内心心理回报的愿望。Dann的“推-拉”模式探讨的是物质层面的推拉力,Iso-Ahola的“逃-寻”模式探讨的是旅游者内在的心理诉求。我国学者对于旅游动机的探讨,主要集中在某个旅游目的地或特定目的旅游活动的动机探讨,如对红色旅游、探险旅游、宗教旅游、生态旅游、自驾游等的探讨等(邹开敏,2008;张宏梅,陆林,2005;陈钢华,黄远水,2010);对于我国游客的心理层面旅游动机的探讨,缺乏实证研究。对于旅游者旅游动机的多样性,李昕和李晴(2006)等研究者对世界各国研究者的成果和分类进行总结,一般分为——身体的:放松、享受阳光、锻炼与健康、身心愉悦;文化的:观光、体验新的文化;地位身份的:排他性的、时尚、获得一笔生意、炫耀性的消费机会;个人发展的:增长知识、学习新的技能;个人的:探亲访友、结交新的朋友、取悦他人、在非常有限的收入下寻求消费的经济性;情感的:怀旧、浪漫、冒险、躲避现实、幻想、精神满足;宗教的:进行宗教朝拜等。

3.2 数据来源与搜集方法

本研究对于旅行动机进行分析的数据来自豆瓣网的小组谈论话题。豆瓣网是中国国内一家人文气息比较浓郁的网站,以对书籍、电影和音乐的评价和推介为主要吸引物,衍生了豆瓣小组、同城活动等高参与性的网络社交生活平台。网络社交生活是网民在“网络空间”中以非面对面的形式快速传播意见,相互交流,乃至促成现实空间活动的一种交往形式。豆瓣网的客户绝大多数是匿名客户。

在豆瓣网的小组搜索中搜索与“旅游”、“旅行”相关的小组,按照人数进行小组位序排列,其中“驴友俱乐部”(2009年10月19日41270人)人数最多。然后在这个小组内搜索有关旅行意义的话题,搜索的方法是直接在小组话题搜索栏内搜索“旅游”、“旅行”,在初选话题结果中,对标题及讨论内容进行人工筛选,得到话题讨论跟帖超过10条的话题见表3。

表3 关于旅游动机的小组网络话题

因为这个小组的讨论很多,对于旅行意义的讨论串涉及的总讨论条目超过了400条,数据搜集就限定在了豆瓣网的“驴友俱乐部小组”的讨论中。

3.3 旅行动机话题数据分析

3.3.1 旅行动机网络话题中的关键词摘要

首先对关于旅行意义的网友讨论的文本进行关键词编码,得到的相关讨论的动词、名词、形容词的关键词词频统计见表4。

表4 关于旅行动机的网络话题关键词摘要的词频统计

3.3.2 网络话题中对于旅行动机的认识要点

(1)“看”。对于“看”动词,在网友语言中,除了话题本身“旅行”这个动词外,看是用得最多的动词(“看看”作为一个词进行统计,统计结果包含“看”的频率中),同时相关表达也比较感性、愉悦:如“喜欢走在陌生的地方,肆无忌惮的东瞟瞟西看看;喜欢坐在陌生的地方,傻傻地久久地发呆,释放心底深处的人气”、“想去看看别人的生活,和不同的人聊天会有很大的感触,大概是厌烦现在的生活”、“旅行在于看到更多经历更多”等。

(2)“寻找与认知”。旅游者的出游源于内心的不满足,希望通过旅行来寻找到满足感、异质性和机遇;同时通过旅行来认知世界和自我。网友谈到要“寻找自由的感觉”、“永远在寻找和收获的状态上,永远在路上”、“寻找迷失的自己,相遇同路人,为人生创造发生奇迹的机会,花掉身上的钱,品尝人间美食,对得起生命”、“旅行的意义在于寻找自己”、“认识未知的世界,遇见不同的乡土、人、故事”等。

(3)“体验”。旅游体验的动机,网友的表达也很多,主要表达了体验的对象,如世界、民俗风情、生活等,如“体验不同地方的民俗风情或是人文风景,开阔视野,也是对人生的锻炼”、“开拓视野,体验存在和美”、“体验每一处的味道和感觉”、“对陌生生活的体验”等。

(4)“逃避”。梁实秋作品《旅行》(《雅舍小品》中的一章)中的旅行观就曾以“逃避论”、“枯寂论”为核心,深描了旅行的意义。网友没有提到相关的文献启示,但也自发地谈到,“旅行的意义在于迷失自己,忘记自己,以为自己是别人”、“暂时忘记所有责任”、“旅行的意义不是寻找,是遗忘”、“我需要一个陌生的地方,来忘记我是谁。我热爱那些陌生的人儿,去告诉他们我是谁。不停地走不停地走,在疏离的陌生中寻找安全感”、“旅行的意义对我来说就是逃亡、忘记我爱你、忘记我们曾经在一起,旅行的意义是逃避”、“其实我都不知道答案,一味往外跑,如果非要说,我不得不承认是种逃避”、“当然,作为正在打工的社会男青年,还有一个行走的理由也很重要,那就是逃避。在当下这个与你有着千丝万缕联系的地方,每一秒钟都可能有让你心烦意乱的事情找上门来,即使关掉所有的手机和电话和房门,你也很难平抑自己的心魔。走开,跑远,大概是暂时摆脱这一切,给自己喘息机会的最好办法”。而对旅游“逃避论”很多网友持有反对意见:“逃避之后依旧还是要面对!逃避的旅行只能叫行走,而旅行是为了升华和陶冶,带着逃避心里的旅行注定不是释然的,逃避去旅行是一种方式,但决不是良药”、“旅行不是逃避,是对现实的肯定,寻找问题与答案”。虽然网友对旅游逃避动机观正确与否有争议,但不能否认,很多旅游者具有逃避动机。

(5)流浪。在旅游动机中,网友的话题讨论里面表达了旅游的流浪动机,其流浪动机的表述与逃避关联在一起:“我总觉得旅行是一种背弃,离开是解脱了自己,可是也负了身后的全部,旅行的意义,对于我,是逃避,也是面对,学会面对自己并且放低自己对生活的依赖和需求。也算是寻找自己吧,还是那句话,虽然比较矫情:心底有风的人,注定是要流浪”、“旅行是为了一个人不断的行走、行走,为了去流浪,是那未知的旅程和现实的逃避”。

(6)成长。网友也提到了旅游的教育意义,认为“对所有的年轻人而言,拓展生命空间,增长见识,学习对不同地域,不同民族,不同生存状态和价值观的关爱和欣赏都是我们成长过程中的真义所在”、“旅游是一种成长”。

(7)旅游无意义。在各种对于旅游动机讨论的话题中,关于旅游无意义的讨论出现在网友的话题中,本研究数据样本中就有个具有36个跟帖的话题题目:“旅游无意义”。在其它的帖子里面,“旅游无意义的观点”也有网友表达,如“旅游是生命的本质渴求。为什么旅行?你会去问鸟为什么要飞、鱼儿为什么要游么?”。

(8)乐家与回家。通过网络话题中旅游动机的话题的内容分析,得到一个旅游动机外的具有深刻意义的旅游影响观点,就是通过旅游唤起了想家、乐家与归家的心理感知。网友谈到“在我漫长的旅行生涯中,我很少想家。但我想我一定是老了,因为我突然在我从来没有去过的地方想念我的家”、“在不停的行走中,我发现我不停地想家了,厌倦了每天的走马观花和疲倦,还是家更让我眷恋”。

在关于旅游动机的网络话题整理中,网络话题中的发起者和讨论者对于传统的观光的讨论几近忽略,对于旅游六要素物质层面的游、购、娱、吃、行、住的讨论也非常少。对于旅游动机,从网友表达来看,他们表达多从心理和情感需求角度来解释,旅游动机既有积极的学习、探索和成长的意义,也有对消极压力释放的调节意义。从网民的话题中得到一个比较新颖的结论是——旅游和旅行的乐家与回家的作用,即旅游者通过外出旅游的行为觉醒了“家”的意义——这就是此次网络话题关于旅游对于个体影响的新发现。

4 结论与讨论

从适用范围看,网络话题法适用于搜集一些多样化的观点、深入的观点,以及游客意见的调查。网民在网络话题发言时常是有感而发,但有的时候去发言却是为了表达与他人迥异的观点,因而网民发言除非是对与错的二分激辩,其余网民发言多是为了就相关问题提出自己另类的见解。因此,网络话题数据有利于调查广泛的、多样的观点,却不适合草率利用网络话题数据量化比例说明网民意见比例。

从适用阶段看,网友的网络话题数据适合于研究的初步阶段,适合对研究内容及重点进行初选、对研究思路进行拓展、对概念内涵进行辨析、对理论模型进行预设构建等等;同时也适合通过网络寻找深入研究的被试者。

在中国,网民学历层次较高,网络话题具有重要影响,网络的话题讨论影响范围远大于参与话题讨论发言的网友群体,因此网络话题中的各种观点,潜移默化地影响着大众的行为选择,网络话题观念的传播作用很强。在这种背景下,网友的话题分析,是十分贴近网民包括旅游者消费心理的一种分析,具有重要的学术意义和市场价值。

[1] Bryman A.Social Research Methods[M].Oxford University Press,Oxford,2001.

[2] Dann G M S.Anomie,ego-enhancement and tourism[J].Annals of Tourism Research,1977 (4):184-194.

[3] Ellis L.Research Methods in the Social Sciences[M].WCB Brown and Benchmark,Madison,1994.

[4] Iso-Ahola SE.Toward a social psychological theory of tourism motivation:A rejoinder[J].Annals of Tourism Research,1982(2):256-262.

[5] Jennings G R.Tourism Research[M].John Wiley,Brisbane,Australia,2001.

[6] Jennings G R.Interviewing:a Focus on Qualitative techniques[G]∥Ritchie BW,Burns P,and Palmer C.Tourism Research Methods:Integrating Theory with Practice.CABI Publishing,Cambridge,USA,2005.

[7] Lawson T,Garrod J.The Complete A-Z Sociology Handbook[M].Hodder and Stoughton Educational,London,1994.

[8] Ritchie BW,Burns P,Palmer C.Tourism Research Methods:Integrating Theory with Practice[M].CABIPublishing,Cambridge,USA,2005.

[9] Sarantakos S.Social Research[M].2th edn.Macmillan,Basingstoke,1998.

[10] Seidman IE.Interviewing as Qualitative Research:a Guide for Researchers in Education and Social Sciences[M].Teachers College Press,New York,1991.

[11] 曹新向,李鹏.基于网络的旅游调查分析方法及其应用初探[J].河南大学学报(自然科学版),2008(6):599-604.

[12] 陈钢华,黄远水.城市旅游地游客重游动机实证研究——以厦门市为例[J].旅游科学,2010(1):78-85.

[13] 胡海胜,郑艳萍.中国自助旅游发展探论——以庐山风光网旅游论坛分析为例[J].江西财经大学学报,2006(1):96-100.

[14] 李昕,李晴.旅游心理学基础[M].北京:清华大学出版社,2006.

[15] 苗学玲.自驾车旅游研究的新视角:旅游网络论坛的主帖分类研究[J].商业研究,2006 (11):157-162.

[16] 苗学玲,保继刚.“众乐乐”:旅游虚拟社区“结伴旅行”之质性研究[J].旅游学刊,2007 (8):48-54.

[17] 余晓娟.旅游者网络社区的功能与市场意义研究[J].旅游学刊,2007(6):80-85.

[18] 张宏梅,陆林.近10年国外旅游动机研究综述[J].地域研究与开发,2005(2):60-64,69.

[19] 朱峰,吕镇.国内游客对饭店服务质量评论的文本分析——以e龙网的网友评论为例[J].旅游学刊,2006(5):86-90.

[20] 周永广,马燕红.基于携程网自由点评的游客满意度评价及游客管理研究[J].地理与地理信息科学,2007(2):97-100.

[21] 邹开敏.国内旅游动机的研究新进展[J].经济问题探索,2008(3):125-127.