构建农业院校大学生心理危机干预体系的实证研究——以某农业大学为例

2011-01-29李景闫翔

李景,闫翔

(1.甘肃农业大学高等教育研究所,甘肃兰州730070;2.甘肃农业大学学生工作处,甘肃兰州730070)

近年来,大学生心理问题逐渐引起社会各界的高度关注。2003年 《北京市高校学生心理素质状况及开展心理素质教育工作的研究报告》中,调查的结果认为大学生中存在中度以上心理问题的学生占16.52%,存在严重心理障碍并导致心理疾病的学生占总数的0.8%~2%。[1]大学生心理健康问题已经成为高校必须高度重视的问题之一,加强大学生心理健康教育工作是培养全面发展的高素质人才的迫切要求,也是促进学生成长成材的迫切需要。对大学生心理健康现状的调查、分析并及时开展心理危机的干预是大学生心理健康教育工作必不可少的环节,也是预防心理突发事件的措施之一。为此,本研究结合某农业大学心理危机干预体系的建设实践,探讨构建农业院校大学生心理危机干预体系问题。

一、大学生心理健康现状调查

该农业大学现有11000多在校生,其中农村生源的学生有7300多人,占全校学生总数的65.6%。农业院校农村学生多、经济困难生多。成长环境和学习经历影响着学生的价值观、人生观的形成,学生在日常生活、学习过程中,大学新生的适应问题、贫困生的自卑现象、优秀生的期望与现实的碰撞、毕业生择业的难题,在处理学习、人际交往等关系中显得易敏感、自尊心强、落差感大,因为外界的因素造成学生自卑,而这些都可能引发心理疾病等心理问题。[3]

(一)大学生心理健康调查

那么在学生看来什么是心理健康?学生如何看待心理问题?面对心理问题学生如何处理?针对这些问题,我们首先做了一个小范围的问卷调查,我们制定了 《某农业大学大学生心理健康调查问卷》对580名在校生进行了抽样调查。

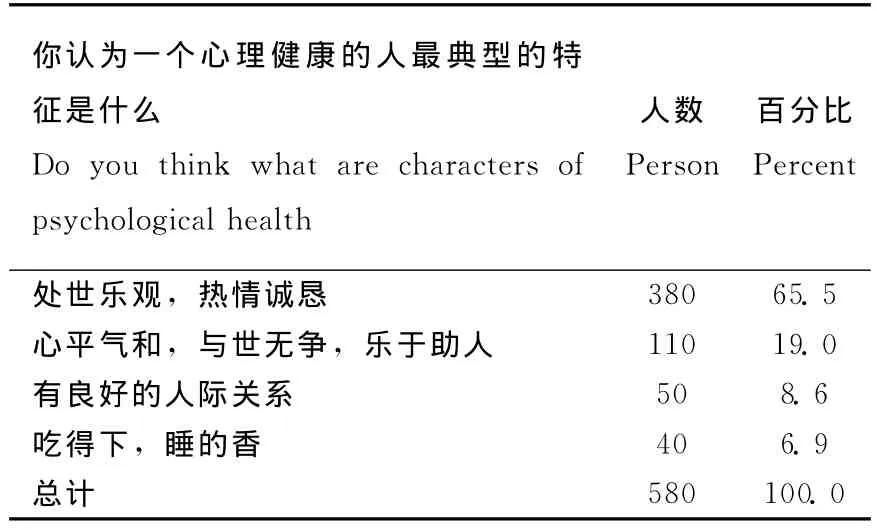

在对“你认为一个心理健康的人最典型的特征是什么”的回答中,有65.5%的大学生认为是“处世乐观,热情诚恳”,其次是“心平气和,与世无争,乐于助人”(19%)。这样的结果表明大部分大学生衡量心理健康的标准倾向于性格开朗、诚实宽容。

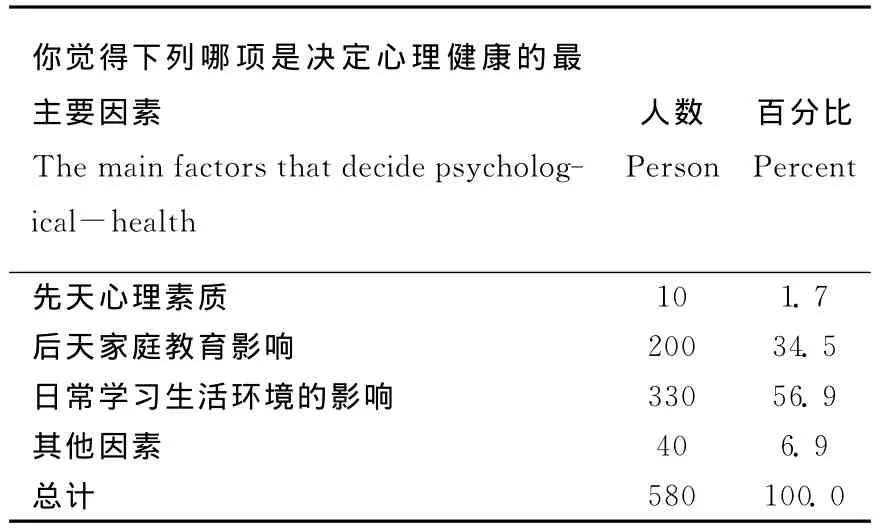

在选择“你觉得下列哪项是决定心理健康的最主要因素”时,有56.9%的学生认为是“日常学习生活环境的影响”,34.5%的学生认为是“后天家庭教育影响”。可见家庭教育和周围环境是影响学生心理健康的主要因素之一。

表1 心理健康的典型特征Table 1 Characters of psychological health

表2 影响心理健康的因素Table 2 Factors of psychological health

心理问题,学生认为是什么原因引起的呢?调查显示,最主要的一个原因是“人际交往带来的压力” (43.1%),其次分别是就业压力(20.7%)、情感问题(15.5%)和学习压力(12.1%)。可见,在城乡学生交融、独生子女的自我中心以及青春期性意识和社会压力等方面因素的共同作用下,容易引发大学生心理问题。

表3 引起大学生心理问题的原因Table 3 Reasons of psychological problem of college students

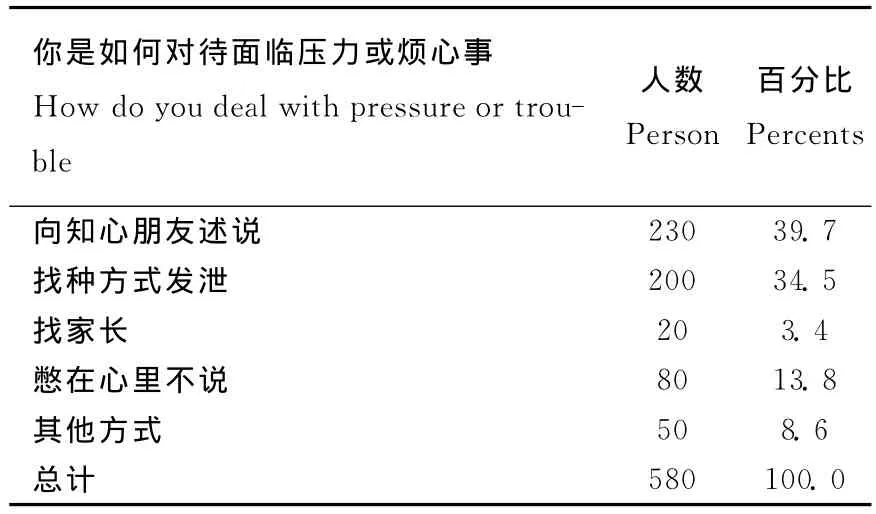

那么面对这些压力,大学生是如何对待的?有39.4%的学生选择“向知心朋友述说”,34.5%的学生选择“找种方式发泄”。可见,面对压力,大部分学生采取诉说和发泄的方式来释放压力。值得注意的是还有13.8%的学生选择“憋在心里不说”,如果长时间或经常采取这种方式面对压力,容易导致心理问题。

表4 如何对待压力Table 4 How to deal with pressure

(二)大一新生心理健康普查

进行心理健康普查工作,利用相关的测量工具和专业人员的实践工作开展对学生的心理问题普查是预防机制的重要内容,我们可以利用心理测量的前瞻性来分辨和识别学生问题,及时解决学生中存在的主要心理问题,实行动态管理。

学校连续几年对大一的新生开展心理健康教育,在学习心理、人际交往等方面开展心理讲座,并给每一个学生都建立心理健康档案。同时,学校引入瑞格心理测评系统,对学生心理进行测评。

SCL-90是心理卫生研究和临床工作中应用非常广泛的心理健康受损情况的评定工具之一,近年来被大量地应用于正常人群心理健康水平的测查。该量表共有90个条目,每个条目采用5级评分制:1~5分别表示“从无”、“轻度”、“中度”、“偏重”、“严重”。内容涉及感觉、情绪、思维、意识、行为、生活习惯、人际关系、饮食睡眠等方面,包含:躯体化 (somatization)、强迫(obsessive-compulsive)、人际敏感(interpersonal sensitivity)、抑郁(depression)、焦虑(anxiety)、敌对(hostility)、恐怖(phobic anxiety)、偏执(paranoid ideation)、精神病性(psychotics)和其他(others)等10个因子。[2]

我们对2010级的大一学生进行SCL-90症状自评量表的测评,从症状自评量表 (SCL-90)的统计结果可见,大学生中强迫症状、人际关系敏感、抑郁、敌对因子的得分较高 (均超过2.0)。说明大学生群体相对于国内正常人群而言是心理卫生问题的高发群体,加强心理教育和预防非常必要。

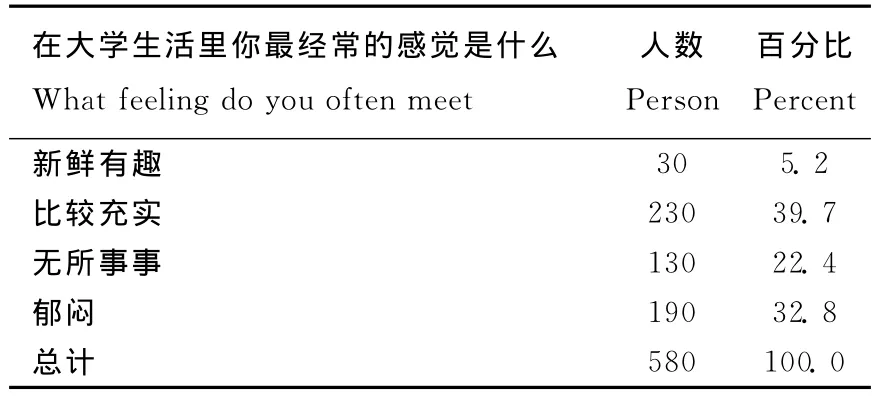

另外,这与我们做的问卷调查结果也很相似。调查显示,有55.2%的大学生觉得大学生活无所事事、郁闷。这样的大学生活感受很容易造成人际关系紧张、抑郁等,引发心理问题。结合该农业大学对部分在校大学生和大一新生的问卷调查情况,在分析该大学大学生心理健康的基础上,构建适应学校特色和学生特点的心理危机干预体系。

表5 对大学生活的感觉Table 5 Feeling about college lives

二、心理危机干预体系的构建

危机是存在具有重大心理影响的事件和决定。构成心理危机的要素包括:第一,重大的心理应激。引起急性情绪反应如焦虑、恐惧、抑郁;认知改变如注意力集中困难、记忆力减退;躯体不适如失眠、头昏、头痛;行为改变如敌对、反击、无助、自怜。第二,当事人用平常解决问题的方法不能应对,对应激无法适应。心理危机基本可以分为发展性和意外性两类。发展性心理危机是可以预料的,如生命周期中不同发展阶段所遇到的重大问题,其特征是情绪的剧烈变化,导致个人心理失衡;意外性危机是突如其来、无法预料的,如受到恐吓、自然灾害、躯体重大疾病等。危机干预是指对处于心理危机状态下的个人采取明确有效措施,使之最终战胜危机,重新适应生活。危机干预主要目的有二:一是避免自伤或伤及他人,二是恢复心理平衡与动力。

大学生心理危机干预体系应包括心理危机预防体系、心理危机预警体系、心理危机应急处置体系、心理危机后期跟踪体系。[4]农业院校鉴于专业教育和学生生源的特点,在专业教育上以涉农专业为主,生源以农村生源和理科生为主,因此,农业院校的学生心理特点与其他类型学校有明显区别。该农业大学根据这些特点构建了适应本校特点的学生心理危机干预体系。

(一)心理危机预防体系

心理危机预防体系主要是通过构建完善的大学生心理健康教育体系,加强心理健康知识的普及,帮助大学生树立正确的健康观,提高大学生心理素质,培养大学生健全的人格,从根本上预防心理危机的出现。[5]

1.开设大学生心理健康教育课程

由于该农业大学大学生大部分是农村生源的学生,家庭背景和地方文化的影响,学生普遍反映出在人际交往和学习、生活的不适应。该校每年新学年开学,对大一新生开设心理健康教育课程,从人际交往、学习、生活、职业发展、交友恋爱等方面进行专题讲座,帮助大学生积极认识和适应大学生活和学习,树立正确的健康观,提高大学生心理素质。

2.开展大学生心理健康宣传活动

在学校网站上开设了心理健康教育网页,利用网络宣传和普及心理健康知识。利用“5.25”心理健康宣传日,开展系列宣传活动。组织心理游园、举办心理健康讲座、以及心理情景剧巡演等活动,既丰富了校园生活,又宣传了心理健康知识。通过以上活动,使农村学生科学正确的看待心理健康和心理问题。

3.加强心理辅导与咨询工作

学校成立大学生心理健康教育中心,配备专职心理咨询教师负责接待学生进行辅导与咨询工作。每年平均有360人次到中心进行咨询,有效的预防了心理问题的恶化。同时,在一些社会重大事件发生时,及时组织团体辅导和辅导员谈心等活动,例如,2008年“5.12”地震发生以后,学校及时摸底组织灾区生源的学生进行团体辅导,引导他们适当发泄情绪,合理调整心理,有效地排解各种内心冲突和矛盾。

(二)心理危机预警体系

大学生心理危机预警系统是由危机个体 (学生)、学校、家庭和社会共同构成的一个整体预警模式,是一个以学校为中心,个体、家庭、社会相互配合、相互影响的整体预警模式。预警体系可以确保信息畅通,快速反应,做到对学生的心理状况变化早发现,早介入,早通报,早评估,早治疗,能有效预防学生心理危机的发生。

1.建立心理档案,进行预警信息评估

通过心理健康调查和普查工作,建立学生心理档案。每年学校都要对新生进行心理健康普查,给每一位新生建立心理档案,并确定预警对象。根据预警标准,经过咨询中心和专职心理辅导人员对预警对象进行专业的测试和评估,及时解决学生中存在的主要心理问题,对那些心理困扰较为严重的学生进行访谈,并根据访谈情况给予心理帮助或心理干预。对于确定存在心理问题,并且已经超出咨询范围的预警对象,及时发出危机警报,并联系家人进行心理治疗。在建立心理档案的过程中,会把家庭经济困难、特殊家庭学生排查出来,加强关注。

2.建立校、院、班三级管理机制,健全学生心理危机报告制度

正如调查中有34.5%的学生选择在面对压力时“找种方式发泄”,该农业大学一部分学生在人际交往中表现出较强的冲动性,一部分学生比较封闭。这样的学生特点,使得学校因为各种压力引发的学生矛盾和冲突比较突出。仅靠心理咨询中心的监控力量比较薄弱。因此,学校建立校、院、班三级管理机制,学校设立了学生心理健康咨询中心,学院以学生辅导员和班主任为主,班级设立心理委员逐步深入到学生中间。学校依托学生心理健康咨询中心主动对学生进行心理普查,开展心理健康知识讲座和心理活动。同时,经常性的组织班级心理委员参加心理知识培训和各项活动,提高心理委员在广大学生中间的基础作用。通过这一机制的建立,我们可以及时进行心理危机筛查,及时发现和上报心理危机情况。

(三)心理危机应急处置体系

心理危机应急处置是心理危机干预的核心工作,心理危机应急处置体系主要是针对心理危机者,心理咨询中心的心理咨询师需要运用心理学、病理学和相关知识对危机者进行心理诊断和初步治疗,根据心理危机的严重程度确定咨询和治疗方案,帮助其解除或降低危机状态,并对其进行“人格塑造”,帮助恢复自信,克服心理缺陷,发挥个人潜能。对症状表现较重、危机程度较高者,立即转介到心理专科医院或精神卫生医院进行治疗。

1.明确问题,保证受害者安全

心理咨询师需要从受害者的角度确定危机问题,并把受害者对自己和他人的生理和心理的伤害降到最低。

2.沟通交流,接受和帮助受害者

心理咨询师要与受害者进行积极的沟通交流,无条件的接受受害者。同时,提出并验证应对危机的变通方式,帮助受害者了解更多解决问题的方式和途径。

3.制定行动计划,保证受害者实施方案

与受害者共同制定行动计划以克服其情绪失衡状态;获得承诺,使受害者能够坚持实施为其制定的危机干预方案。

(四)心理危机后期跟踪体系

对于因心理问题休学或心理治疗结束的学生,学校对其进行跟踪测评,帮助其解决支持系统的恢复、心理状况的维护等问题。

1.建立跟踪测评机制,咨询评估学生心理状况

对心理治疗结束要求返校的学生,学校咨询中心要认真给予测评,确定其达到可以继续学习的精神水平。

2.建立支持帮助系统,帮助学生心理恢复

学校心理咨询中心和班级心理委员密切关注心理恢复学生状况,在日常生活和学习中有意识地支持他,使其意识到“已经回到正常生活”,防止其心理状况的恶化。

三、小结

危机干预看似是个短期的过程,但是其实施和应用却需要一个长期的准备。因此,高校的心理危机干预工作不应只是短期行为,应从长远着手,预防为主,在学校教育和学校管理基础上构建完善的心理危机干预机制。应根据不同类型学校、不同学生特点构建相适应的心理危机干预体系。该农业大学经过几年的研究建设,已经初步形成了完整的心理危机干预体系,为该校大学生心理健康发展提供了有利支持和保障。

[1]北京市高校学生心理素质状况及开展心理素质教育工作的研究报告[EB/OL].[2009-10-16].http://www.xinli110.com/education/yjbg/200703/21703_2.html.

[2]刘恒,张建新.我国中学生症状自评量表(SCL-90)评定结果分析[J].中国心理卫生杂志,2004(2):88-90.

[3]倪士光,张步先,赵国亮.团体心理辅导对贫困大学生自信心干预的探讨 [J].中国健康心理学杂志,2008(1):1-3.

[4]宋凤宁,张琼.大学生心理危机预警系统研究 [J].广西师范大学学报 (哲学社会科学版),2006(2):111.

[5]杨爽,王瑶.大学生人际交往团体心理辅导研究[J].中国健康心理学杂志,2008(2):140-143.