分阶段、多层次的文检课教学改革与实践的分析

2011-01-27石德万梁晓天

石德万,戚 敏,廖 球,梁晓天,陈 岚

(广西工学院,柳州 545006)

分阶段、多层次的文检课教学改革与实践的分析

石德万,戚 敏,廖 球,梁晓天,陈 岚

(广西工学院,柳州 545006)

为配合学校的教学整改,把文检课划分为《信息检索基础》和《信息检索与利用》两部分。为了解《信息检索基础》的改革效果,对课程的改革过程进行了跟踪调查、分析。结果表明,改革的总体效果是好的,但也存在一些问题。文章最后对进一步完善教学改革提出了一些建议。

文献检索课;信息检索课;分阶段教学;多层次教学;教学改革;教学实践

1 研究背景

2005年,我院通过了教育部的本科教学水平评估,随后将2006年确定为教学工作水平评估的整改年,对部分课程体系进行改革,制订新的培养方案与教学计划。新的培养方案强调知识、能力、素质协调发展,提出培养基础实、口径宽、适应广、诚信好、有创新精神和实践能力的高级应用型专门人才。新的教学计划要求优化课程设置,减少课程学时和学分,减少必修课,增加选修课,加大学生选课的自由度。在这种环境下,文献信息检索与利用课(以下简称文检课)作为一门基础课,能否在改革中存在和发展将取决于课程的教学质量和学生的需求。

为此,我们通过走访、个别交流,了解学生的信息素养水平及其在查找、利用信息时的困难,并通过问卷调查,收集学生在提高自身信息素养方面的需求以及对文检课的意见和建议。然后根据掌握的数据信息,结合学校新的培养方案和教学计划,向学校建议把文检课分为两部分:一部分为《信息检索基础》,主要讲授信息检索的基本理论、基本知识和基本的检索技术,介绍现代图书馆信息资源的构成和特点、现代图书馆的服务体系,培养学生的信息意识和信息道德,并具有初步的信息能力。这一部分为全院公共必修课,8个学时,在大一开课,使学生进校后能够很快地了解图书馆的资源和服务体系,更好地利用图书馆的信息资源,促进学生各种素质的提高。另一部分为《信息检索与利用》,这一部分结合学生的专业背景和特点,具体讲授各类信息检索的方法、技巧,以及信息的获取、评价和利用,主要培养学生的信息能力。这部分为专业任选课,16个学时(其中有部分上机实践学时),在大三下半学期或大四上半学期开课,以利于学生完成毕业设计或毕业论文。我们的这项建议在学校获得了通过,并从2007级新生入学后开始实施。为了了解教学改革的效果,我们从2007年开始对教学改革进行了跟踪调查,收集了相关的数据。现在,这种分阶段、多层次的教学模式已经实施了三届。本文拟对这三年来收集到的有关《信息检索基础》课的调查结果进行分析。

2 调查的内容及结果

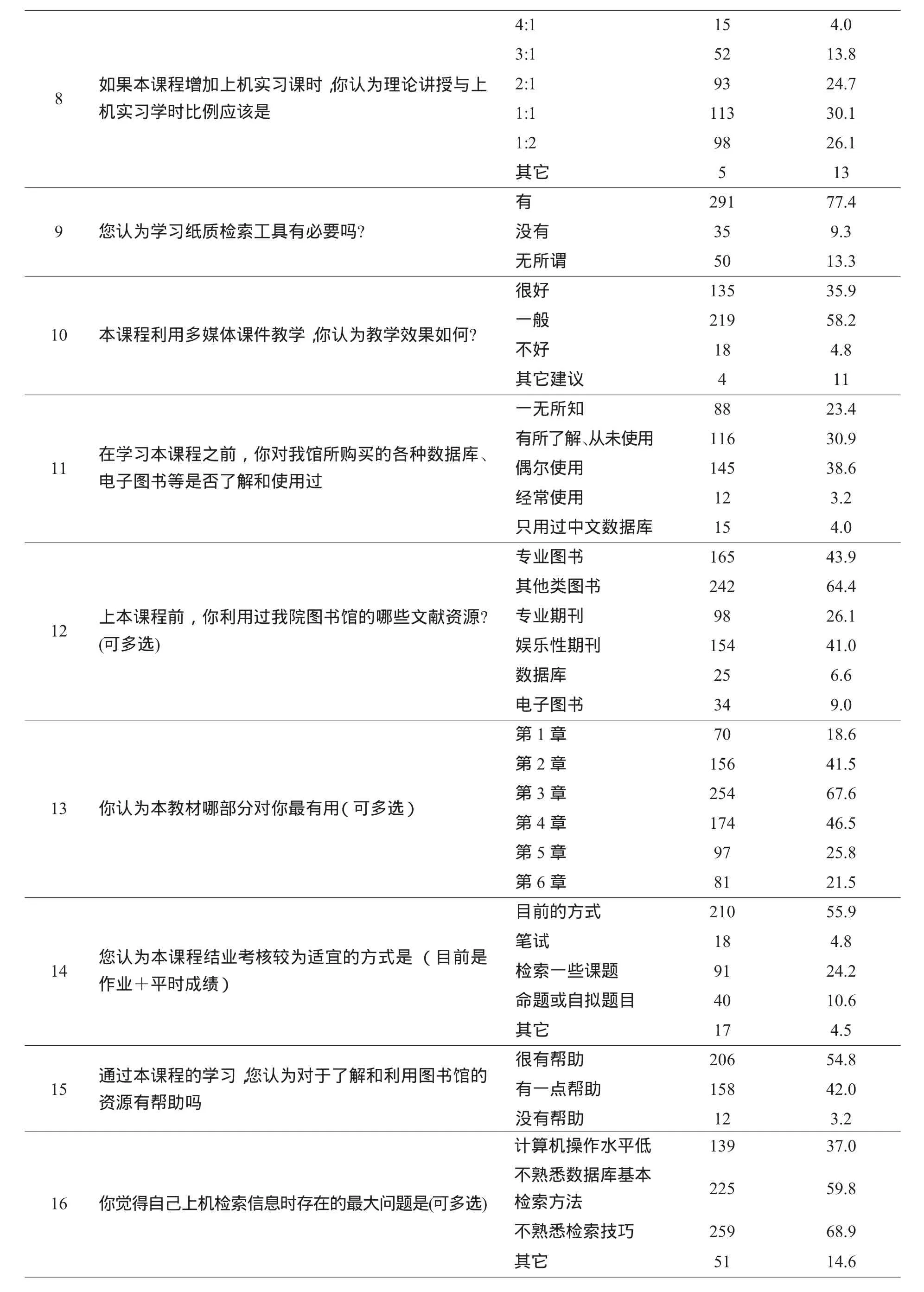

截止2010年上半年,共有257个班,超过10000的学生参加了《信息检索基础》课的学习。从2007年下半年开始,我们设计了涉及课程性质、开课时段、教学内容、重点难点、教材、考核方式以及课程效果等16个问题的调查问卷,面向生物工程、制药工程、电子信息与科学技术、工商管理、公共管理、社会工作、土木工程等专业的376人进行了跟踪调查,发放问卷376份,回收376份,回收率100%,其中2007级90份、2008级82份、2009级204份。调查的具体内容及结果如表1所示。

表1 《信息检索基础》课调查结果

8 如果本课程增加上机实习课时,你认为理论讲授与上机实习学时比例应该是4:1 15 4.0 3:1 52 13.8 2:1 93 24.7 1:1 113 30.1 1:2 98 26.1其它 5 13有9 您认为学习纸质检索工具有必要吗?291 77.4没有 35 9.3无所谓 50 13.3 10 本课程利用多媒体课件教学,你认为教学效果如何?很好 135 35.9一般 219 58.2不好 18 4.8其它建议 4 11 11 在学习本课程之前,你对我馆所购买的各种数据库、电子图书等是否了解和使用过一无所知 88 23.4有所了解、从未使用 116 30.9偶尔使用 145 38.6经常使用 12 3.2只用过中文数据库 15 4.0 12 上本课程前,你利用过我院图书馆的哪些文献资源?(可多选)专业图书 165 43.9其他类图书 242 64.4专业期刊 98 26.1娱乐性期刊 154 41.0数据库 25 6.6电子图书 34 9.0 13 你认为本教材哪部分对你最有用(可多选)第1章 70 18.6第2章 156 41.5第3章 254 67.6第4章 174 46.5第5章 97 25.8第6章 81 21.5 14 您认为本课程结业考核较为适宜的方式是(目前是作业+平时成绩)目前的方式 210 55.9笔试 18 4.8检索一些课题 91 24.2命题或自拟题目 40 10.6其它 17 4.5 15 通过本课程的学习,您认为对于了解和利用图书馆的资源有帮助吗很有帮助 206 54.8有一点帮助 158 42.0没有帮助 12 3.2 16 你觉得自己上机检索信息时存在的最大问题是(可多选)计算机操作水平低 139 37.0不熟悉数据库基本检索方法 225 59.8不熟悉检索技巧 259 68.9其它 51 14.6

3 结果分析

3.1 课程的性质

从表1可看出,高达91%的被调查者认为有必要开设《信息检索基础》课,甚至超过一半的人认为很有必要开这门课,可见学生对这门课的认可度非常高。在课程性质上,虽然经过我们的努力,学校把这门课确定为公共基础必修课,却有59.3%的人认为应为选修课,只有36.7%的人认为应为必修课,两者相差较大。可见,该课程虽然得到绝大多数学生的认可,但在选课方面,他们还是需要有更大的自由度。

3.2 开课的时间

77.7%的被调查者认为《信息检索基础》应该在大一开设,这与郭秀梅、关雷的调查结果是一致的[1]。这可能是因为这门课对学生来说是全新的课程,而高校图书馆对刚进大学校门的新生来说充满了神秘和诱惑,这一点从课前对他们的初步调查也可以看出。课前我们曾经提出一些开放性问题让学生来回答,如:你需要信息时主要通过什么途径去获取?图书馆有什么资源、什么服务?对于第一个问题,几乎所有的学生都回答通过上网、问别人去获取信息。对于第二个问题,很多学生仅知道图书馆有纸质的图书和期刊,其它就不知道了。对于图书馆的服务也仅知道图书馆可以借阅图书,而对于图书馆的其它服务内容,他们知之甚少。因此他们需要尽快地了解图书馆的资源与服务。

3.3 课程的学时

在学时方面,虽然近半数的被调查者认为8个学时比较合适,但也有32.2%的人认为16学时比较合适。而从94.7%的人认为有必要或者很有必要在本课程中增加上机学时这一点来看,如果在课程中增加上机学时,8个学时就太紧张了,并且80.9%的人要求理论课与上机课的比例为2:1或以上,这样8个学时就根本不可能完成教学大纲规定的教学任务。原来我们计划课程为8个学时,主要是为了适应学校关于压缩教学学时的改革需要。在这三年的教学实践中,本课程学时太少的缺陷不断凸现,比较明显的一个问题是学时太少,而又必须完成规定的教学任务,这就必然要求教师在课堂上赶内容,课堂互动的机会少,甚至没有;另一个问题是学生没有上机实践,学了东西没机会消化,达不到教学目的。

3.4 教材问题

由于《信息检索基础》只有8个学时,没有合适的教材可用,为此,2007年上半年我们教研室申报了相关教材建设的项目,并被确立为广西工学院“十一五”期间第一批教材建设重点立项项目、广西高等学校十一五优秀教材立项项目。课程开设以来,我们一直使用这套教材,期间也曾对其中的个别内容进行补充、完善。根据调查结果,超过半数的人认为教材内容比较合适,也有17.6%的人认为教材内容太多,21%的人认为太少,仅有6.4%的人认为教材内容不好。可见我们现行教材虽然得到大多数人的认可,但还需要对内容进一步优化。

3.5 课程的重点

从问题6和问题13的调查结果可以看出,被调查者认为课程的重点首先是检索技术与技巧、网络信息资源检索;其次是图书馆的资源与服务、数据库检索。而仅有16.2%的人认为课程的教学重点应该是信息检索的基础理论,这与我们的初衷有些出入。我们原以为《信息检索基础》作为大一学生信息检索的基础课程,主要是让学生了解有关信息检索的基本理论和基本知识,掌握信息检索的基本技术,了解现代图书馆信息资源的结构和服务体系。通过学习培养学生的信息意识和信息道德,使学生具备基本的信息能力,为后续的《信息检索与利用》课打下基础。由于网络已经成为人们查找信息的主要手段,他们更关心网络信息的检索方法,也就是说他们更倾向根据现实需要去学这门课。而数据库信息检索这部分内容,我们原计划在后续的课程中结合专业课进行,但调查结果显示,有超过半数的人要求在本课程中讲解这方面的内容。可见,我们需要对教学内容进行调整。

另外,虽然现在数字信息极为丰富,并且网络环境已经非常成熟和完善,但仍有77.4%的人认为有必要学习纸质检索工具,而持相反意见的仅占9.3%。这可能与大一这一特殊群体的信息素养有关。他们刚脱离高中阶段的应试教育,受那个阶段习惯的影响,他们利用的信息主要还是以传统的纸质信息为主[2]。同时调查结果也显示,在学习本课程之前,竟有23.4%的被调查者对图书馆所购买的各种数据库、电子图书等数字资源一无所知,而超过一半的人没有用过图书馆的数字资源。学习本课程前,被调查者所使用的图书馆资源几乎全部局限于纸质资源,仅有6.6%的被调查者使用过数据库,也仅有9.0%的人用过电子图书。因此,在本课程中讲解纸质检索工具对大一学生来说,不仅起到一种承上启下的作用,而且也符合他们对信息需求的发展。

3.6 课程的难点

跟踪调查是在被调查者结束本课程学习后进行的,也就是说,所有被调查者都已经学习了《信息检索基础》这门课程,但当被问及“上机检索信息时存在的最大问题是什么?”时,大多数被调查者还是认为最大的问题是不熟悉检索技巧或基本的检索方法。当然,检索技巧可以在掌握基本检索技术和方法的基础上,通过更多地实际操作,并在操作过程中善于归纳、总结而获得;也可以通过老师的言传身教而学会。但对于信息检索这么一门内容丰富、变化迅速的课程,在非常少的学时里,老师不可能传授很多的知识。在课堂上,老师更重要的应该是做好领航人的作用。因此,《信息检索基础》的难点应该是基本的检索技术和方法,并通过实例引导学生掌握相关的检索技巧。

3.7 教学方式

利用多媒体课件教学虽然具有诸多优势,但我们的学时少,内容多,每节课需要讲授的内容较多,信息量丰富,可能学生没有来得及消化和吸收,因此,调查结果显示,超过半数的学生认为这种教学方式的教学效果一般,这需要我们对这种教学方式进行反思。当然,尽管教学方式不够理想,但通过课程的学习,学习者还是很有收获,96.8%的被调查者认为本课题对自己至少有点帮助,甚至54.8%的人认为很有帮助,仅有3.2%的人认为没有帮助。如果我们能根据学生的需求,调整教学方式,课程的教学效果将更加显著。

3.8 考核方式

开课之初,我们曾经计划建设相关的试题库,在小学期未(我们学校每学年划分为四个小学期),以开卷或闭卷的方式对学生的学习效果进行考核。但在实际操作中碰到了困难,主要是《信息检索基础》不仅学时少,而且排课的时间比较分散,期初、期中、期未都有。这样,结课的时间差别很大,统一在期未考试对期初结课的同学不公平。同时,学校教务处也认为,这门课学时太少,选修的人多(每年有3000多人),为了这么少的学时,进行大量的考务工作,效益太低。因此,建议我们以大作业的形式进行考核。为此,我们把考查的权限放给任课老师,要求任课老师在完成教学大纲规定的教学任务的前提下,综合平时成绩(包括考勤和课堂表现)和作业成绩作为考核结果。作业的内容、类型由任课老师自行决定。实际操作中,有的老师每次课布置一次作业,共四次作业;而有的仅布置两次大作业。作业的内容和类型也多种多样,但都结合教学内容,符合教学大纲要求。从调查结果看,55.9%的被调查者认可了这种考核方式,但也有24.2%的人提议根据一些课题的要求检索相关的资料,甚至有10.6%的人提议由老师命题或自拟题目,以小组的形式检索相关的资料,并根据资料撰写一篇综述报告;仅有4.8%的人认为可以笔试的方式进行考核。从这里可看出,超过三分之一的被调查者认为本课程的考核应该重在学生信息检索的操作能力方面,这是我们以后进行教学设计必须考虑的内容。

4 结论及进一步完善教学改革的措施

根据以上的分析,我们认为,把文检课划分为《信息检索基础》和《信息检索与利用》两部分,采用分阶段、多层次的教学模式,总的来说是成功的,取得了较好的教学效果。当然,《信息检索基础》在教学内容、重点难点、课程考核等方面,还存在不少问题。因此,要继续保持《信息检索基础》课的生命力,就必须进一步优化课程的教学设计,包括教学内容的选择、教学方法的确定、教学策略的制定,以及教学效果的评价,等等。为此,我们将在以后的教学实践中采取以下措施,进一步完善文检课的教学改革。

4.1 增加课程内容和课时

鉴于有的学科或专业有可能不再开设后续16学时的《信息检索与利用》课,因此,我们认为有必要在《信息检索基础》中增加数据库及网络信息资源的检索与利用的教学内容。同时,考虑到本课程的实践性很强,而原来的8个课时没有安排上机实践学时,难以达到预期的教学目的。我们已经向学校提议把《信息检索基础》从8学时提高到16学时(或12学时),以增加4或6个上机实践的学时,并提请学校在讨论新的人才培养方案的时候予以考虑。

4.2 建设课程教学网站

三年来的实践证明,由于《信息检索基础》的课时少,基本没有师生互动的时间。为了创造师生互动的机会,也为了让学生课后能有一个继续学习的平台,我们正在建设文检课教学网站,以提高教学的效果。在建的教学网站能够提供课件下载、视频点播、教材选评、自我测试、在线答疑等服务。利用教学网站,教师可以在课堂上根据教学情况,包括教学内容和学生的课堂表现,随时抽取相关的题目作为学生的课堂测试,检查学生的学习效果;而学生可以在任意的时间登录网站进行自我测试系统自动对题库习题的答对率进行统计,指导教学内容改革。同时,学生还可以通过在线答疑系统得到老师的指导和帮助,以提高自己的信息能力。

另外,教学网站的自动测试系统还可以作为学生考核的工具,对学生进行开放式的结业考试。在测试中,试卷的生成和判卷都是由计算机自动完成,参加测试的学生在给定的时间内完成一套试题的内容,考生提交的答题由计算机批改后自动提交成绩到教学管理系统中。而且考试系统对生成的每道试题进行标识,统计其选中率和答对率,为以后教学内容的改进提供参照依据。

4.3 改革授课方式

目前我们一般都是采取大班的授课方式,这种方式极不利于个性化教育。如果条件允许,我们将采取如下的授课方式:除绪论外,所有其它内容尽可能在机房授课,并采取小班上课、边讲边练的授课方式,以确保学生及时掌握课堂内容,并避免造成人为把理论与实践割裂开。

[1]郭秀梅,关雷.文检课开课时机与实践教学的需求调查[J].图书馆学研究,2008(3):80-82.

[2]杨琳.90后大学生的图书馆信息行为研究——以南京航空航天大学为例 [J].科技情报与经济开发,2010,20(6):15-18.

Analysis of reform and practice of literature retrieval course in different phases and layers

SHI De-wan,QI Min,LIAO Qiu,LIANG Xiao-tian,CHEN Lan

(Guangxi University of Technology,Liuzhou 545006,Chian)

To respond the rectification and reform in the teaching of school,the Document Retrieval Course has been divided into “Basic Information Retrieval” and “Information Retrieval and Utilization”.In order to understand the reform effect of“Basic Information Retrieval”,we have been keeping track of the curriculum reform.The results show that the overall effect of reform is good,but there are some problems.Some suggestions to improve the teaching work have also been presented at the end of the article.

literature retrieval course;information retrieval course;grading teaching;multi-level teaching;teaching reform;teaching practice

G252.7

B

1006-1525(2011)01-0059-05

2010-09-21

广西工学院教改项目(项目编号:J0805)

石德万,男,研究馆员。

(编辑:王靖雯)