甘肃省30年来崩滑灾害特征

2011-01-27樊成意梁收运

樊成意,梁收运

(西部灾害与环境力学教育部重点实验室(兰州大学),甘肃 兰州 730000)

0 引言

崩塌、滑坡是地球表层作用活动过程之一,对人民的生命财产安全带来了巨大的危害。在许多国家,山体滑坡导致的经济损失和人员伤亡比预计的要严重,且每年造成的财产损失远大于地震、洪水以及台风等其他自然灾害造成的损失[1]。据估计,我国每年仅滑坡灾害造成的损失就达200亿元[2],而甘肃省是我国以滑坡为主的地质灾害最严重的省份之一[3]。据不完全统计,在1981―2010年间甘肃省因崩滑灾害共造成397人死亡,96人受伤,经济损失17 703万元,铁路、公路、桥梁、水利水电、煤矿和通讯设施等均受到不同程度的损害。

杨媛媛等[4]对1949―2001年四川省的400起滑坡灾害数据进行研究,分析了降雨、温度及地震对滑坡发生的影响,建立了滑坡的发生概率与季节变化的分布图以及累计频数百分比与滑坡方量的定量关系;杨威等[5]通过对重庆市80个滑坡的研究,获得了重庆地区滑坡的规模、年代与厚度上的概率特征,分析了大气降雨、人类工程活动及库水位涨落对不同类型滑坡的影响,得到了不同类型滑坡在不同激发因素条件下的概率;卞伟强[6]通过对天水市几十年来1 038个滑坡的影响因素进行系统分析,说明地形、地质和气象是山体滑坡发生所必须的三个基本条件。

自然灾害的高频发生已经引起各级政府的高度重视。近几年来,许多第三世界国家都趋向于发展预警系统和制定合理的土地利用法规,旨在避免用巨额的防治工程投入来换取低生命财产损失[1],同时,提高地质灾害的预警预报能力不仅可以有效降低生命财产损失,而且可以提高地区的经济发展实力,而区域性地质灾害发育的时空分布规律研究是地质灾害预警预报工作的基础内容。本文通过统计1981―2010年甘肃省造成灾害的崩塌和滑坡事件,分析30年来崩滑灾害随时间、空间的分布特征、伤亡人数与崩滑规模之间的关系以及崩塌、滑坡灾害的成因,以期为甘肃省地质灾害预警预报和防灾减灾工作提供依据。

1 研究区自然环境概况

甘肃省位于黄土高原、青藏高原和内蒙古高原的交汇处,地理坐标位于N32°31′~45°57′,E92°13′~108°46′之间,呈NW—SE向的条带状分布。总面积为45.44×104km2,其中黄土高原丘陵和基岩山地面积为32×104km2,占全省总面积的70.6%。构造上处于分隔中国大陆的秦岭—祁连东西构造带与贺兰—川滇南北构造带复合部位,断裂发育、新构造活动强烈、地震活动频繁且强度大;松散堆积物、黄土、千枚岩、页岩、炭质板岩等软弱易滑岩土体广泛分布。

省内年平均气温在 0~16 ℃之间,温差和海拔高度差均较大,各地年降水量为 36.6~734.9 mm,大致从东南向西北递减,乌鞘岭以西降水明显减少,陇南山区和祁连山东段降水较多。受季风影响,降水季节分配极不均匀,各地夏秋季节降水较多,尤其是7—9月的降雨量占年降雨量的46%~66%,春季降水和冬季降雪较少。局地性、短历时集中暴雨较多,具有强度大、范围小、易成灾的特点,暴雨频次分布具有东多西少、南多北少的特点。

甘肃省分属黄河、长江、内陆河三大流域,全省地表水平均年总径流量为600.7×108m3/a[7]。

2 崩滑灾害特征

根据已有期刊文献、专著、网络和全国地质灾害通报等资料的不完全统计,共搜集到1981―2010年甘肃省灾害性崩塌和滑坡灾害117起(该数据不包括“5·12”汶川地震对研究区内诱发的2 000余起灾害性崩滑事件),其中致命性崩滑事件47起,占总数的40.2%,造成397人死亡,96人受伤。其它灾害性崩滑事件70起,占总数的59.8%。受灾形式包括破坏铁路、公路、桥梁,中断交通,崩滑体堵江形成堰塞湖,威胁堰塞体下游人民生命和财产安全,破坏水利水电设施,毁坏房屋、农田、树木,破坏煤矿、上水管道、通讯设施等。据不完全统计,甘肃省近 30年来灾害性崩塌和滑坡事件造成的经济损失约17 703万元。

2.1 崩滑灾害随时间分布

1981年以来,甘肃省崩塌和滑坡灾害从整体上呈增长趋势,其中,1981―2000年间灾害性崩滑事件呈间断性上升或下降,年崩滑次数在2次左右,崩滑次数占总数的33%,而2000年以后总体呈上升趋势(图1),崩滑事件较之前20年明显增多,占总数的67%。

图1 甘肃省年崩滑次数(1981―2010)Fig.1 Yearly frequency of collapse and landslide in Gansu province (1981―2010).

从逐月累积频次与月平均降雨量(降雨量来自《甘肃年鉴》(2003—2009年))的关系(图2)来看,甘肃省5—10月崩滑灾害最为严重,占总数的71.8%,说明受降雨影响较大,特别是刚开始降雨的5月,当干旱的斜坡岩土体开始接触到水时,尤其是暴雨和特大暴雨,崩滑事件最容易发生,所以5月崩滑数量最高,如2003年5月11—13日,兰州市降暴雨引发的灾害性崩滑事件10起,共致22人死亡,2人受伤。

图2 甘肃省崩滑月频次与降雨量的相关性Fig.2 The correlation between monthly frequency of collapse and landslide and rainfall in Gansu province.

2.2 崩滑灾害的空间分布

甘肃省灾害性崩塌、滑坡的分布明显不均,在统计的117次灾害性崩滑事件中,主要分布在甘肃省中部、东部及东南部,河西走廊一带分布甚少。

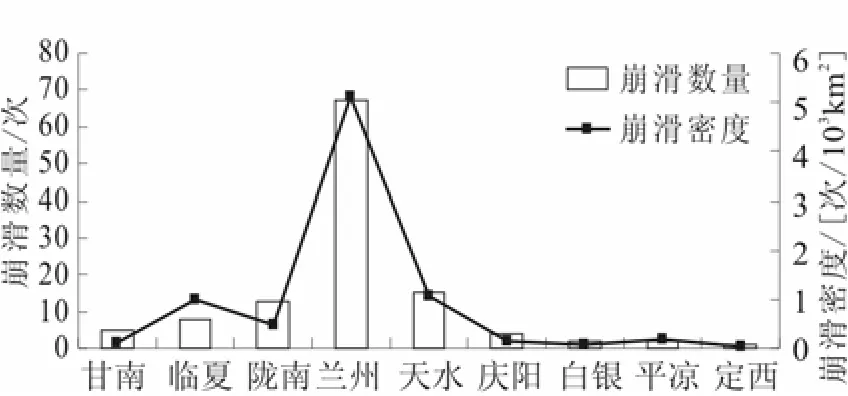

从崩滑数量(图 3)来看,兰州市最多,占总数的57%,其次为天水市和陇南市,分别占总数的13%和11%;从崩滑密度趋势线来看,兰州和天水的崩滑密度依次为 5.11次/103km2和 1.05次/103km2,临夏市的崩滑密度(0.98次/103km2)高于陇南市(0.47次/103km2)。

图3 甘肃省30年内灾害性崩滑事件空间分布Fig.3 Spatial distribution of catastrophic collapse and landslide within 30 years in Gansu province.

2.3 伤亡人数及其与崩滑规模的关系

甘肃省平均每年因崩滑事件死亡13.2人,受伤3.2人,对人们的正常生产生活带来严重影响。分析伤亡人数的地域分布及其与崩滑规模之间的相关性,有助于提高预警预报水平和积累防灾救灾经验,减少人员伤亡。

图4 甘肃省各市区30年来死亡/受伤人数分布Fig.4 The distribution of fatalities and injuries of each prefecture within 30 years in Gansu province.

因崩滑灾害造成的伤亡人员主要分布在临夏市和兰州市(图4),但两者各有特点:临夏市伤亡巨大是由1983年3月7日发生的巨型洒勒山滑坡所造成,共死亡220人,受伤22人[7],而兰州市伤亡严重多以小型崩滑所引起,在死亡的133人中,89.5%是由小型崩滑灾害引起的。

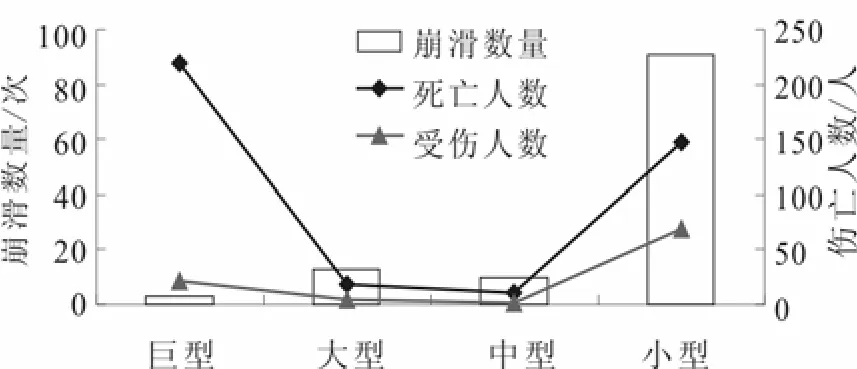

近30年来,甘肃省3起巨型滑坡灾害(洒勒山、泄流坡和榆中银山)中只有洒勒山滑坡造成了 242人伤亡,91起小型崩滑造成217人伤亡,而中型和大型共23起造成34人伤亡,可见,危害最大的是巨型和小型崩滑事件(图5)。巨型崩滑事件不易启动,但是在适宜的时间和地点一旦发生,将损失惨重;小型事件虽然不一定能造成大的灾害,但它启动条件比较低,容易发生,那么大量小型崩滑事件造成的灾害累加起来,也是值得人们关注的,若发生在人口密集区,情况会更加严重。相对而言,大、中型崩滑事件造成的伤亡人数较巨、小型崩滑事件要少。

图5 伤亡人数与崩滑规模的相关性Fig.5 Correlation between the cumulative fatalities and injuries and the scale of collapses and landslides.

3 崩滑灾害成因

20世纪80年代以来,随着社会经济的发展,人类工程活动急剧增加,城市、道路建设规模和数量日益扩大,地质环境脆弱性的一面暴露得日益明显,研究区崩塌、滑坡灾害越来越多,造成的灾害日益严重,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。影响崩滑灾害的主要因素分析如下:

3.1 地形地貌

地形地貌是决定崩塌、滑坡发生的空间因素,具有一定高度和坡度的斜坡是滑坡发生的必要条件[7]。甘肃省主体处于青藏高原北缘和东北缘斜坡过渡带。灾害性崩滑事件主要发生在陇中黄土高原丘陵区、陇南中低山区和甘南高原区,而祁连山高山区、北山中山区等灾害性崩滑灾害甚少。究其原因,一是河西走廊平原区不具备斜坡地形,无论地质条件怎样复杂,降雨量有多大,都不会有崩滑灾害发生;二是祁连山高山区虽然具备了崩滑发生的地形地貌条件,但多属无人区而难以造成灾害。

卞伟强通过统计分析几十年来天水市1 038处滑坡发现,滑坡最易发生的坡度范围为 20°~39°,并与坡体形态有一定的关系,而高角度、单薄的山嘴及阶梯状形态的斜坡有利于崩塌的发生[6]。兰州市发育滑坡的坡度多在 35°~45°之间。陇东地区多在 30°~45°,陇南基岩滑坡区多在 20°~40°[7]。

3.2 地层岩性

地层岩性是滑坡发生发展的重要内因和物质基础。崩滑灾害发育区的易滑地层主要有第四系松散堆积物和黄土、中新生界泥质红层软岩,志留系和泥盆系的页岩、千枚岩、板岩等3大类型。其中黄土滑坡主要分布在陇西和陇东黄土高原地区;泥质红层软岩滑坡主要分布在陇西、陇东、陇南和甘南地区;页岩和千枚岩滑坡主要分布在陇南地区[3]。易滑地层强度低,遇水易软化,组成的斜坡稳定性差,崩塌和滑坡发生的频率高。

3.3 地质构造与地震

崩滑灾害发育区的地质构造复杂,主体处于青藏高原东北缘的西秦岭东西褶皱带与贺兰—川滇南北构造带的复合部位,断裂发育、地震活动频繁。从地质力学的观点来看,陇西黄土高原区受祁吕贺山字型构造体系前弧西翼的控制,并受马啣山—华家岭隆起带的分隔,导致新构造运动强度南强北弱,使得南部的临夏—陇西—天水一带滑坡强烈发育,而北部的榆中—定西一带的滑坡较少。陇东地质构造简单,属于稳定的鄂尔多斯地台区,对滑坡的控制作用不明显。陇南山地经受了多期强烈的构造运动,造成岩体破碎,为该区基岩滑坡发育创造了有利条件[7]。兰州市区位于祁连—秦岭地槽褶皱系祁连中间隆起带,主要受北西向的马啣山、兴隆山区域性断裂、黄河河谷区的金城关断裂、马滩断裂、榆中宛川河断裂及南北向的庄浪河断裂带所控制。

地震是引发斜坡失稳的一个重要因素,常导致大面积斜坡变形破坏,加速山地环境向恶性循环发展[8]。一般崩滑灾害发育区的活动性断裂发育,有些斜坡本身就处于临界稳定状态,当地震发生时,由于地震惯性力作用使斜坡下滑力增加[10],从而导致岩体破坏和斜坡失稳,产生滑坡或崩塌。如1995年7月22日永登5.8级地震,诱发的滑坡造成6人死亡,占地震死亡人数的60%。汶川8.0级地震对甘肃省的影响也相当的严重,据省国土资源厅的排查统计资料,此次地震诱发灾害性崩塌、滑坡共 2 000余起,致103人死亡,270人受伤,9人失踪,经济损失达22.4亿元。所以,地震是诱发崩滑灾害的重要因素。

3.4 水

水是崩塌、滑坡发育的最为活跃的动力因素之一,主要包括地下水和降雨。区内斜坡、特别是黄土区斜坡,地下水比较贫乏,降雨往往是造成边坡失稳形成崩塌、滑坡的主要因素。水对崩塌、滑坡灾害的时间效应较为复杂,有时发生在降雨期间,如天水锻压机床厂滑坡,有时又滞后于降雨,如武都红土坡滑坡、天水葡萄园滑坡。所以,应全面分析降雨对崩滑灾害的影响。

兰州市的崩滑灾害较为严重,地质灾害已经引起甘肃省和国家的高度重视。30年来发生的灾害性崩滑数量占统计总数的57.3%,崩滑密度为5.11次/103km3,死亡人数占33.5%,受伤人数占20.8%。图6为兰州市崩滑灾害与季节性气候变化和降雨的关系。

图6 兰州市崩滑数量与降雨量的相关性Fig.6 Correlation between the quantity of collapse and landslides and rainfall in Lanzhou area.

兰州市气候干旱,受季风影响,雨量年内分配很不均匀,5—9月降水量占年降水量的83%,主汛期(7—8月)降水又占全年雨量的45%[9],统计近30年来兰州市 5—9月共发生灾害性崩滑事件 37起,占总数的 55.2%,说明崩滑灾害数量只在一定条件下受降雨量影响较大。从历年来崩滑数量与月平均降雨量[7]的关系(图 6)来看,崩滑灾害明显受季节性气候变化和降雨的综合影响,春季解冻期,随着气温的逐渐回升,崩滑数量逐渐增大,5月开始降雨,一直处于干燥状态的斜坡岩土体强度急剧下降,崩滑灾害就容易发生,5月份崩滑数量达到峰值。6—8月尽管降雨量较多,可是崩滑灾害数量明显减少,灾害处于新一轮的孕育期,降雨顺着裂隙入渗到岩土体深部,软化斜坡岩土体,一段时间过后,当达到崩滑的启动条件时,崩滑数量又明显增加,9、10月崩滑数量稍高于7、8月。

3.5 人类工程活动

灾害密集区往往也是人口密度较大的地区[11]。随着经济社会的发展,城市人口增多,工程活动强度增大,使得地质环境日益脆弱,地质灾害频繁发生,危害也越来越大。研究区内人类工程活动主要包括开垦荒山荒坡及采石取沙活动、坡脚开挖、坡顶加载、农业灌溉、矿山开采等。如1996年6月5日因开采砂石发生的西果园李家庄滑坡,导致1人受伤,16户居民搬迁;1987年9月29日因为人工不合理挖土引起的兰州市东岗雁儿湾滑坡,造成 2人死亡,5间工棚被毁,兰榆公路中断10余天,直接经济损失 10余万元[12];因农业灌溉引发滑坡最典型的实例是永靖县盐锅峡黑方台黄土台塬灌区的滑坡群,自然条件下,地下水不发育,坡体处于稳定状态,但经提水灌溉后,灌溉水的大量下渗,坡体稳定性降低,滑坡发生的规模和频率越来越高,成为近年来甘肃省滑坡灾害最为频繁和严重的地段,已造成10余人死亡、109户居民被迫搬迁和5 000多万元的直接经济损失。

4 结论

通过搜集1981—2010年的灾难性崩塌、滑坡资料,分析了甘肃省崩滑灾害的分布特征及其成因,主要结论如下:

(1)从30年来的崩滑灾害数量看,前20年发生的崩滑灾害数量较少,2000年以后,随着人类活动的加剧,崩滑灾害数量急剧增加,后10年的灾害数占总数的67%。年内的崩滑灾害主要发生在5—10月份,占总数的71.8%,5月份是发生崩滑灾害的高峰月。

(2)灾害性崩滑事件主要分布在甘肃省中部、东部及东南部,其中又以兰州、天水、陇南、临夏居多,兰州市崩滑灾害密度达5.11 次103km2,远高于其它地区,河西走廊一带灾害性崩滑事件发育较少。

(3)研究区内主要以小型崩滑为主,而伤亡人数主要由巨型和小型崩滑事件引起,大型、中型崩滑造成的伤亡较少。所以在今后的预警预报及防灾减灾工作上应对小型崩塌、滑坡事件给予重视。

(4) 灾害性崩滑事件的成因主要受控于地形地貌、构造运动、地震、降雨、人类工程活动等因素的综合作用。兰州市崩滑灾害明显受季节性气候变化和降雨量综合作用的影响。

[1]F Guzzetti, A Carrara, M Cardinali P. Reichenbach. Landslide hazard evaluation: a review of current techniques and their application in a multi-scale study, Central Italy[J]. Geomorphology, 1999,(31):181–216.

[2]张友谊. 雅安市雨城区滑坡降雨临界值研究[J]. 铁道建筑, 2009(4):70-72.

[3]张龙, 白福. 甘肃省滑坡地质灾害特征和危害研究[J]. 西部探矿工程, 2009, 21(10): 150-152.

[4]杨媛媛, 黄宏伟. 四川省滑坡灾害记录分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2005, 24(增刊2): 5366-5370.

[5]杨威, 江德飞. 重庆地区滑坡激发因素统计分析[J]. 重庆建筑, 2010,9 (7): 6-9.

[6]卞伟强. 天水市山体滑坡发生条件初步分析[J]. 甘肃科技, 2009,25(13): 43-47.

[7]吴玮江, 王念秦. 甘肃滑坡灾害[M]. 兰州: 兰州大学出版社, 2006:25-82.

[8]唐川, 黄楚兴, 万晔. 云南省丽江大地震及其诱发的崩塌滑坡灾害特征[J]. 自然灾害学报, 1997, 6(3): 76-84.

[9]吴红, 邵亮, 陆登荣. 兰州市区地质灾害与暴雨强度[J]. 干旱气象,2005, 23(1): 63-67.

[10]丁祖全, 黎志恒. 兰州市地质灾害与防治[M]. 兰州:甘肃科学技术出版社, 2009: 68.

[11]陆关祥, 李林. 重庆市滑坡、崩塌的发育规律及区域危险程度区划[J]. 地质科学, 2001, 36(3): 335-341.

[12]王伟. 兰州地区滑坡泥石流分布及灾害特征[J]. 甘肃科技纵横,2007, 35(6): 56-57.