汶川地震重灾区陇南寨子崖危岩体稳定性分析与防治对策*

2011-01-26穆鹏吴玮江

穆鹏,吴玮江

(1.长安大学公路学院,陕西西安710064;2.长安大学特殊地区公路工程教育部重点实验室,陕西西安710064;3.甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所,甘肃兰州730000)

危岩体是指陡峭边坡上被多组结构面切割,在重力、风化营力、地震和渗透压力等外力作用下可能与母岩分离而坠落失稳的岩石块体[1-2]。危岩的形成、失稳与运动属于边坡地貌动力过程演化的一种重要形式,其破坏失稳具有突发性、致灾具有毁灭性的特点[3]。汶川地震不仅直接造成了巨大的人员和经济损失,同时还诱发了大量的崩塌、滑坡等次生山地灾害,地震触发形成的大量危岩体成为巨大潜在的隐患[4]。

陇南是汶川地震重灾区,是我国四大崩塌、滑坡、泥石流密集区之一,地质灾害的发育程度、爆发频率、发生规模和危害均居全国之首[5]。寨子崖危岩体位于陇南武都区以北8 km处的白龙江支流北峪河边,汶川地震期间,出现局部崩塌、严重开裂现象,崩落的岩块砸毁多间民房。因受地形限制,灾后重建集中安置点选在公路旁平缓阶地上,970余人生命财产安全仍然受到该危岩体的直接威胁(图1),此外危岩体还对省道S307江(洛)—武(都)公路交通安全造成巨大的威胁。为了保证该区居民生命财产和交通安全,研究该危岩体变形破坏特征及发展趋势,对其稳定性进行评价,并提出相应防治对策,成果将对该区灾害防治及灾后重建具有重要指导意义。

1 工程地质条件

研究区位于北峪河左岸,属白龙江群构成的中高山。危岩体位于山体中上部,相对高差约200 m,前缘因其岩性特征以及受北峪河冲刷及河流堆积的影响坡度相对较缓,后部为厚层灰岩构成的陡崖。危岩体所在部位为一相对突出山梁,上游为一深槽状负地形(图1)。

图1 研究区地形地貌图

区内出露的地层主要有志留系、石炭系和第四系。①志留系下统(S1)以千枚岩、炭质千枚岩、板岩为主,错断非常发育,主要分布于流域中下游。志留系中上统白龙江群(S2+3bl)分布在流域上游,为泥质灰岩、硅质灰岩,岩质坚硬。②石炭系(C)主要为厚层灰岩,分布在研究区以南的白龙江南岸。③第四系中、上更新统黄土(Q2-3eol)主要分布在冲洪积高阶地及较高的山岭上,以粉质粘土为主。第四系残坡积物(Q4dl+del)由炭质页岩、千枚岩、板岩等易风化地层风化后形成。

该区新构造运动强烈、频繁,而且主要表现为断裂活动。第四纪以来,本区断裂活动明显且差异性较大,主要是在早期已有构造的基础上发生发展,具有一定的继承性和新生性。该区处在会宁—武都南北地震带上,并受邻近松潘—平武地震带的强烈影响,属地震多发区,仅有文字记载的7级以上强震达15次。汶川地震强烈波及该区,在区内产生了众多的滑坡、崩塌及地裂缝,是地震特重灾区。本区地震烈度为Ⅷ度,设计基本地震加速度为0.20 g,地震动反映谱特征周期为0.40 s。

2 危岩体特征及成因分析

2.1 危岩体所处边坡特征

寨子崖危岩体发育处为一岩质边坡,其中上部基岩裸露,表层有较薄的黄土或风化层覆盖,坡度较陡(达65°左右)。中下部为较厚坡积物质覆盖,坡度相对较缓(约25°~40°)。危岩体则主要集中在边坡中上部,且受两侧冲沟影响较大,尤其上游侧更是一个宽大的低洼地形。

2.2 危岩体基本特征

经勘查并根据危岩体结构和变形破坏特征,寨子崖危岩体可划分为5个区(图2)。

图2 寨子崖危岩体分布图

各区受所在位置的岩体结构和地形地貌特征影响较大,其规模及分布范围见表1。

表1 危岩体特征及分布

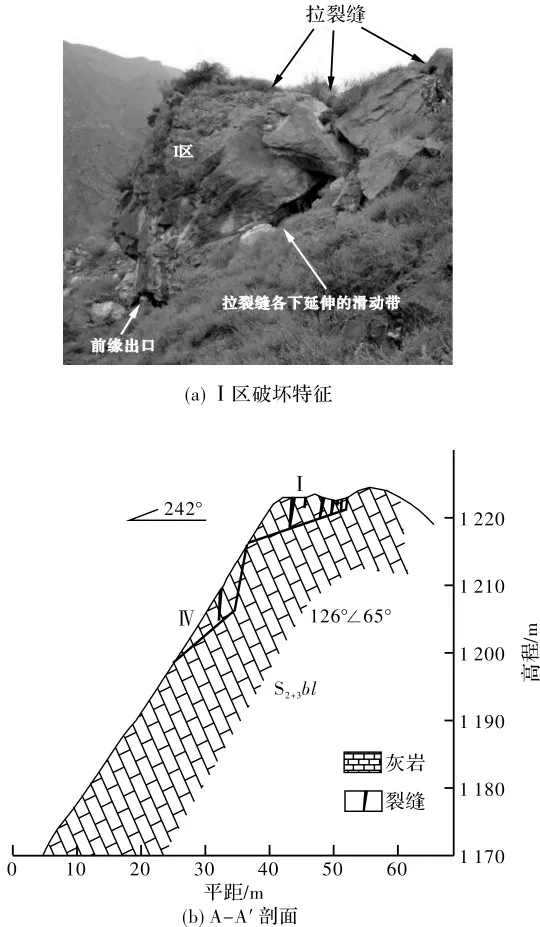

Ⅰ区位于边坡顶部,该危岩体厚度约7 m,坡向242°,长32 m左右,宽约14 m。斜坡前部近直立,基岩裸露(图3)。顶部小平台上发育多条大规模拉张裂缝(图2、图3),裂缝深度大,宽度一般20~30 cm,最宽者逾1 m;裂缝下错明显,下错位移多为10~20 cm;受下错的影响,顶部表面表现出明显的陷落,中部明显较前部和后部低。拉张裂缝多呈弧形展布,部分相互搭接,向上游和下游两侧扩展,向下延伸至底部控制面(图3)。该危岩体受缓倾坡外的结构面(产状265°∠38°)控制,此面构成该危岩体底部控制结构面,面上有擦痕,面内充填岩块,局部架空,前部出口处局部表现出岩块压碎现象。由此可见,结构面力学性质差。该区的破坏方式为地震作用下的崩塌滑移,稳定性极差,是整个危岩体稳定性最差且规模最大者。

Ⅱ区位于I区上游侧下方,坡向245°。坡高6 m左右,坡宽11 m,长约10 m。基岩裸露,坡体上发育一组缓倾坡外结构面231°∠50°,该组结构面对危岩体起到控制作用。坡体顶部及上游侧(小冲沟)与斜坡面近平等的卸荷裂隙发育,其底部见贯通裂缝与I区上游边界相连。

Ⅲ区位于Ⅰ、Ⅱ两危岩体上游侧(其间有相对较稳定的Ⅴ区相隔),坡向258°。该区同Ⅰ、Ⅱ两区较为相似,但规模小于I区危岩体。坡高5 m左右,长约11 m,宽7 m。坡体顶部近水平,发育2条深大裂隙,裂隙近直立,向上下游两侧呈弧形展布并向深部交接于一缓倾坡外偏上游的缓倾结构面。坡体中下部较陡,基岩裸露。

Ⅳ区位于I区危岩体下方,表部岩体较为破碎。其顶部边界即Ⅰ区危岩体底边界,坡向242°。该区因受I区崩塌之影响,表部基岩裸露,地形上表现为一凹槽。经勘查,该区除倾向坡内的层面组结构面外,无明显缓倾坡外的连通性结构面。但该区与I区相连处的上部的下游侧局部发育多条小规模裂隙,但未见其在下部出露或与缓倾坡外结构面组合。

Ⅴ区位于Ⅱ区和Ⅲ区之间,地貌上为一小凹槽(小沟),坡向236°,坡宽约8 m,长约20 m。该区未见明显贯通性大型控制结构面和缓倾坡外的结构面,但表面岩体风化破碎,多呈碎块状。

图3 寨子崖危岩体I区特征

2.3 危岩体成因分析

危岩体的形成是多方面因素综合影响的结果,既有内在原因也有外在因素作用。寨子崖危岩体形成的内在因素包括地形地貌、地层岩性和岩体结构等;外因归纳起来主要是降雨的作用、人类活动和地震。

2.3.1 内因

(1)地形地貌是影响危岩体发育的决定因素之一,适宜的坡度和较大的高差是产生危岩体甚至崩塌的基本地形条件。研究区山高坡陡,基岩出露部分坡度高达65°。从地形地貌特征来看,该区经过复杂而强烈的构造运动,最终形成了高差约200 m的峡谷地貌。

(2)地层岩性和岩体结构是形成危岩的重要内在因素之一[6],当岸坡结构以上硬下软的层状斜坡时,地震地质灾害易于发生[7],该区前部软硬相间(薄层磁岩夹千枚岩或板岩)的岩层组合以及河流对其侵蚀塑造了斜坡前部低洼地形而形成特殊临空条件,坡体中上部局部发育缓倾坡外的结构面、坡体表层卸荷并产生一定深度的卸荷裂隙,降低了斜坡中上部岩体的稳定性。

2.3.2 外因

(1)降雨是危岩体崩塌的主要诱发因素之一,研究区雨量充沛,降雨过程长,多暴雨。可以使雨水大量渗入岩体,部分雨水沿节理、裂隙入渗进入到岩体内部带内,动水压力增加进一步加速坡体蠕动变形的发展。随着雨水的冲刷、岩体的风化、裂隙贯通和张开程度的增加,在强降雨引发下,危岩体产生崩塌的可能性较大。

(2)人类活动也对该危岩体有一定的影响。I区顶部局部崩塌发生前为坡度约10°的平台,系在山顶开垦所致。在山顶开垦并垒筑耕地平台,改变原有地貌特征,增加了I区前部的重量。此外,平台的开垦也影响了原来地表水的汇聚特征,平台更易积水并加剧其沿某些裂缝现岩体深部入渗,进而使该区稳定性变差。

(3)地震是寨子崖危岩体形成及局部崩塌的直接原因。该危岩体原本处于稳定状态,由于汶川大地震的影响,导致危岩体局部失去平衡,出现岩体崩塌现象。并使后缘产生较多拉裂缝,最宽处达到1 m,同时使危岩体稳定性进一步降低。

3 危岩体稳定性分析

危岩体稳定性评价较为复杂,本文采用工程地质分析与极限平衡方法定性与定量相结合对寨子崖危岩体进行稳定性分析。对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区采用定性判别以及定量计算相结合的方法,对Ⅳ、Ⅴ区采取定性评价为主的方法。

3.1 危岩体稳定性定性分析

根据危岩体的发育特征、所处的地质环境条件,结合现有的变形破坏迹象等因素,对研究区内危岩体稳定性进行定性评价,评价结果见表2。

表2 寨子崖危岩体稳定性分析结果表(定性分析)

3.2 危岩体稳定性定量计算

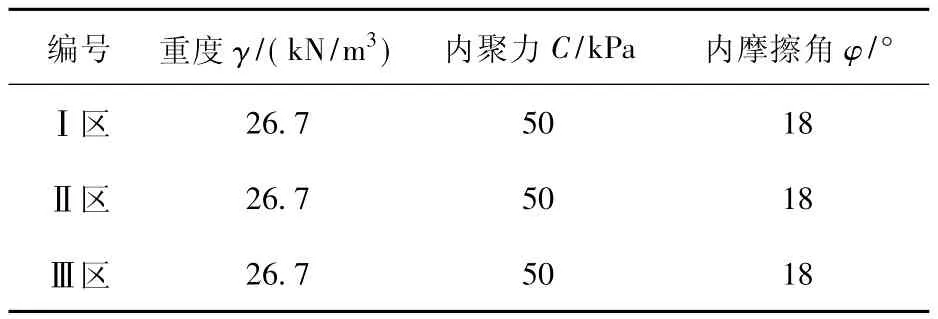

危岩体稳定性计算力学参数的选定非常重要。本次危岩体稳定性计算参数选取是在室内外试验资料基础上,参考了已有工程的取值经验,并根据该危岩体的地质特征和环境因素综合确定的,主要计算参数见表3。

表3 危岩体稳定性计算参数

利用《滑坡防治设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006)和《滑坡防治工程勘查规范》(DZT0218-2006)推荐的方法对危岩体Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区的稳定性进行计算。计算公式如下:

式中:G为重量(kN);C为结构面粘聚力(kPa);φ为结构面内摩擦角(°);A为结构面面积(m2);U、V为结构面上水的作用力(kN);α1为后缘拉裂面倾角(°);α2为结构面倾角(°);E1为推力(kN);P为地震力(kN),P=a0G;a0为地震系数。

根据研究区工程地质环境以及该危岩体的特征,计算在天然条件、暴雨条件和地震条件这三种工况下危岩体的稳定性,计算结果见表4。

表4 危岩体稳定计算结果表

分析计算结果可知,危岩体I区在天然状态下处于极限平衡状态,暴雨使其稳定性大为降低达到临界值有失稳滑动的可能,地震作用下其稳定性系数小于1。Ⅱ和Ⅲ区稳定性略好于Ⅰ区,天然状态下处于极限平衡状态,在暴雨和再次地震作用下,稳定性大大降低,有滑动的可能。因此,上述危岩体应尽快进行治理。

4 危岩体防治对策

我国对危岩体的治理措施大体上分为3类:主动治理、被动治理和主动-被动联合治理[8]。一个具体的危岩防治工程通常涉及数个危岩单体,各个危岩单体特征不同,因此选择危岩治理措施应特别强调针对性。对上述5处危岩体的稳定性分析表明,这5处危岩体都需要采取治理措施。由于寨子崖危岩体结构和物理力学状况的复杂性,单一的危岩体治理方法难以保证危岩体的稳定,必须采取多种措施。根据寨子崖危岩体的工程地质条件、各危岩体的发育特征、破坏方式、稳定程度和危害对象等,经综合分析,建议对不同的危岩体采取相应的防治措施,治理工程措施见表5。

表5 寨子崖危岩体防治措施

续表5

5 结论

(1)陇南寨子崖危岩体在汶川地震期间出现局部崩塌开裂现象,震后崩塌落石不断,严重威胁灾后重建集中安置点居民生命财产安全。根据危岩体结构及其破坏特征将其划分为5个区。危岩体前部软硬相间的岩层组合、岩体卸荷裂隙及结构面发育等岩性特征,地势高陡等地形特征,以及区内降雨强度大及地震等触发因素,共同构成该危岩失稳的控制因素。

(2)寨子崖危岩体稳定性定性及定量分析结果表明,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区危岩体在天然状态下处于极限平衡状态,在暴雨和地震影响下,有可能发生失稳破坏,需对危岩体进行治理。

(3)寨子崖危岩体结构和物理力学性质复杂,为保证危岩体的稳定性,提出了采用了人工清除、锚固和SNS主动防护等方法的综合治理方案。

[1] 何思明,张晓刚,沈钧,等.乐山大佛景区景云亭危岩灾害分析及防治研究[J].灾害学,2009,24(3):39-45.

[2] 黄润秋,刘卫华.滚石在平台上的运动特征分析[J].地球科学进展,2008,23(5):517-519.

[3] 李明,陈洪凯,叶四桥,等.重庆市洪崖洞危岩发育机理[J].中国地质灾害与防治学报,2008,19(2):1-6.

[4] 崔鹏,韦方强,何思明,等.“5·12”汶川地震诱发的山体灾害及减灾措施[J].山地学报,2008,26(3):280-282.

[5] 黄忠恕,余应中.长江上游陇南地区泥石流分布发育特征[J].人民长江,1998,29(7):44-47.

[6] 张业成.中国崩塌、滑坡、泥石流灾害基本特征与防治途径[J].地质灾害与环境保护,1993,4(1):11-18.

[7] 王运生,罗永红,吉峰,等.汶川大地震山地灾害发育的控制因素分析[J].工程地质学报,2008,16(6):759-763.

[8] 陈洪凯,唐红梅.三峡水库区危岩防治技术[J].中国地质灾害与防治学报,2005,15(2):27-30.