2009年姚安6.0级地震强震动应急观测的数据处理及其震害启示*

2011-01-26李世成崔建文张潜刘琼仙周挚张颜琪

李世成,崔建文,张潜,刘琼仙,周挚,张颜琪

(云南省地震局,云南昆明650224)

2009年7月9 日云南省姚安县6.0级地震发生后,地震应急人员在震区迅速布设了由5台强震仪组成的强震动流动观测台阵,及时地捕获了观测期间震区发生的所有M≥3.0余震。截止7月13日12点,5台强震仪共捕获196个地震事件的588条加速度记录,其中包括了5.2、4.7和4.6级三次强余震。记录中地震动峰值加速度大于200 gal的有9条,最大地震动峰值为官屯乡台记录的4.7级余震的684 gal(E-W分向),该峰值创云南同震级档加速度峰值记录之最。这些记录,弥补了地震区周边因无固定强震台站而缺乏近震记录的空白,不仅对分析确定此次地震震害具有定量的佐证作用,而且为研究近场小震的加速度高峰值现象,以及地震动的峰值、持时、频谱等与地震宏观震害之间的关系等提供了基础数据。

1 地震参数及强震动流动观测台站概况

1.1 地震参数

姚安6.0级地震发生在滇中构造块体的南部、楚雄-建水右旋走滑地震断层北西段与通海-牟定右旋走滑地震断层北西段所挟持的地壳小隆起构造内[1]。表1列出了2009年7月9日6.0级主震及主要强余震参数。

表1 2009年姚安6.0级地震及主要强余震的基本参数

1.2 观测仪器及主要技术参数

强震流动观测使用了美国Kinemetrics公司生产的5台K2型便携式强震动仪,该仪器集记录器、三分向ES-T型加速度计及供电电池于一体。传感器满量程±2gn,记录器频响范围DC~80 Hz,GPS授时[2]。

1.3 强震动流动观测台站概况

姚安6.0级主震微观震中位于无民居山区,宏观震中则在官屯乡官屯村一带。据此,分别在宏观震中的官屯乡政府所在地、姚安盆地内的的姚安县城和光禄镇、洋派水库坝基部位,以及距微观震中相对较近的左门乡阿苤拉村委会处各架设了一台强震动流动观测台[2](图1)。

图1 姚安6.0级地震强震动流动台布设和主要余震分布示意图

2 地震记录及数据处理

对获取的强震动记录进行分析处理,包括对加速度波形数据的滤波、零漂校正,主要强余震的速度和位移计算,加速度反应谱、准速度反应谱、准位移反应谱以及谱烈度(SI)与相对持时(Td)等的计算及其分析[3-10]。

2.1 滤波处理

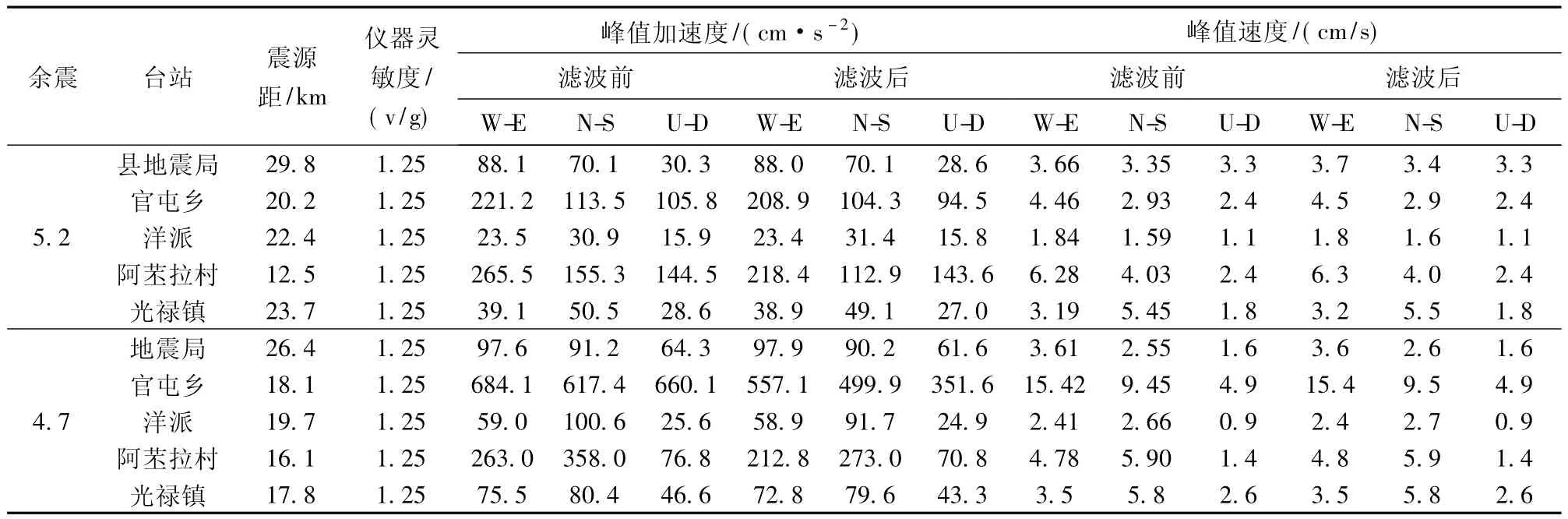

所使用的数字强震仪的工作频率范围为DC~80 Hz,利用带通滤波可分辨出各频谱段振动幅值的分布。对加速度记录做0~30 Hz低通滤波,结果表明对加速度峰值有较大影响,而对速度峰值影响不大(表2)。其中,官屯流动台4.7级记录滤波前后三分向的加速度幅值损失比分别为:W-E向18.6%、N-S向19%、U-D向46.8%。而根据加速度时程积分得到的速度峰值,滤波前后损失比几近为0。这反映出近源地震动记录高频响应的特征。图2所示为4个典型流动观测台4.7级余震记录经处理后的加速度时程。

表2 姚安地震主要余震记录低通滤波前后信号损失比较

图2 4.7级地震加速度时程

2.2 相关谱计算

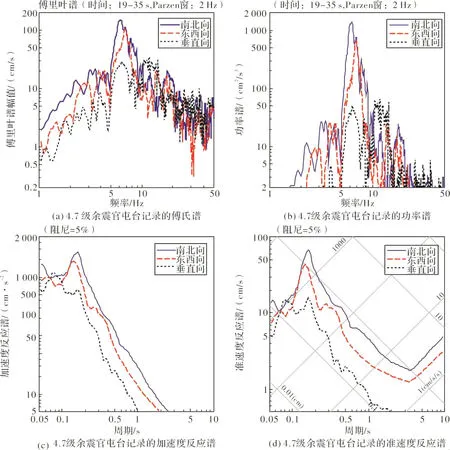

4.7级余震在官屯台记录的三分向加速度峰值分别为684 gal、617 gal、660 gal,创云南4级档地震的加速度记录之最,在全国也罕见。这里根据5个台站校正后的加速度记录,计算了相应谱,包括加速度反应谱、速度反应谱、位移反应谱及准速度反应谱(PSV)、功率谱密度(PSD)等(表3、图3)。

表3 4.7级地震各台站记录的PGA、PGV、PGD及部分谱计算结果(阻尼0.05)

图3 4.7级地震官屯台强震记录谱分析

从表3和图3中看出,4.7级地震加速度最大峰值(E-W分向)对应频率为6.3 Hz,而其垂直分向峰值的对应频率为12.9 Hz,即垂直分向的主频大于水平分向的主频。但随着震源距的加大(表2),主频这种垂直与水平分向分布的大小会发生变化,这不排除场地因素的可能影响。其余各分向加速度峰值主频集中在3~17 Hz;峰值速度对应频率大都为1~8 Hz;峰值位移对应频率为0.1~6.2 Hz,显示了地震动频率由加速度、速度到位移逐渐由高变低的特征。

2.3 相关烈度计算

中国地震烈度表[11](GB/T17742-2008),也给出了自由场地上水平向地震动峰值加速度值、峰值速度值与宏观烈度之间对应范围的参考值。三次余震在各观测点对应的宏观烈度值列于表5中(对于三分向记录,水平向地震动峰值为水平2分量的矢量合成值)。根据Wald等[12-13]统计回归得到的PGA、PGV与修正默卡尼烈度(MMI)关系式,这里也计算了此三次强余震的默卡尼烈度值(表4)。JMAI[14]地震烈度值是由数字强震仪记录经ViewWave处理软件直接给出。由于日本采用的是从零度到Ⅶ度的8个烈度等级,这里仅作为参考在表中列出。

表4表明,由地震动加速度、速度对应换算得到的宏观烈度值,均高于由Wald回归关系式计算得到的修正默卡尼烈度值,值差一般为1~2。4.7级余震在5个观测点的加速度峰值对应的烈度高达Ⅵ、Ⅶ、Ⅸ度,个别点甚至达Ⅹ度。5.2级余震的加速度峰值对应的烈度也达Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ度。显然,与实际震害相差很大,这主要是没考虑有效地震动的持时以及作用于结构上的地震动谱特征而造成的。

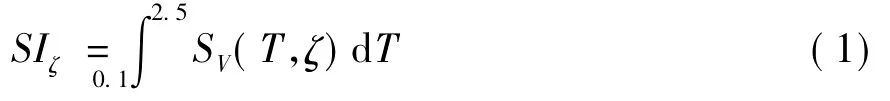

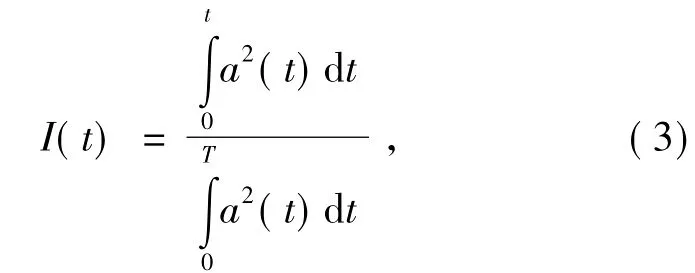

豪斯纳[15]定义谱烈度(Spectrum Intensity)为

式中:SV为阻尼为ζ时的单质点体系的相对速度反应谱;T为周期;ζ常取为0或0.2,相应的谱烈度为SI0或SI0.2;积分上、下限分别为0.1 s、2.5 s,基本覆盖了结构的自振频率范围。谱烈度并不涉及任何宏观现象,是一个客观反映地震动反应谱和结构破坏程度之间关系的物理量。

察尔汗地区的盐岩中大都以层状似层状产出,但其的杂质含量不一,泥质夹层分布不均匀[12],得到的试件中的夹层也不能保证夹层大小一致且分布均匀。在试验中选取试样时从同一块岩石中钻取岩芯,这样得到试验结果只能表明试样表面的泥质夹层的含量及厚度大致一样。且目前的技术手段很难判别试样内部夹层的具体分布[13-14],无法研究夹层厚度对盐岩力学特性的影响程度,这也是目前研究的难点所在,因此本文假定内部泥质夹层是均匀分布的。通过对野外采集的两类盐岩进行单轴压缩试验,天然和卤水饱和两种状态下盐岩的破坏过程、全应变-应力曲线、强度特性、质量差与强度的关系等方面研究与分析,得到主要结论如下:

利用ViewWave软件,将校正后的加速度记录,转换成在ζ=0,0.2时的CSV格式记录的速度反应谱,然后由式(1)计算出其谱烈度。用SIx、SIy、SIz分别表示由东西分向、南北分向和垂直分向记录计算得到的谱烈度值;则SImax2、SImax3分别表示两水平分向中的谱烈度值的大者、水平分向与垂直分向三个谱烈度值中最大者。表6列出了根据强震动记录计算得到的不同阻尼比下的谱烈度结果(计算中速度单位为cm/s),以及各观测台同一地震的最大加速度峰值(ɑmax)与最大谱烈度值(SImax3)之比值。

表4 主要余震的加速度有效持时、最大峰值及几种烈度值

表6 各流动观测点强余震的谱烈度值及最大加速度峰值(ɑmax)与最大谱烈度值(SImax3)之比

计算结果表明,当阻尼为0.2时,4.6、4.7和5.2三次余震的谱烈度值范围为1.5~36.6。它们在各观测点的最大加速度峰值与其对应的最大谱烈度值的比值则为3.0~21.3,而官屯测点最大峰值加速度(684 gal)的比值为18.7,仅列第6。这表明,谱烈度(的计算)不仅考虑了地震动的最大峰值、也突出了振动幅值及其对应的周期,也就是强调了地震动与结构自振频率相近部分的成份。这点,在实际的结构地震破坏中尤显突出[16]。

2.4 地震动持时计算

地震动有效持时的长短是控制地面及地表建筑物遭遇地震破坏轻重的五大因素之一(地震动强度、谱成份、有效持时、场地条件及结构特性)。根据采用加速度的绝对值或是相对值来作持时,将地震动持时Td划分为a0持时(分数持时)和相对持时(地震动相对能量持时)[17]。

对于a0持时,设a0=kmax,则有:

式中:T1与T2分别为在T-a(t)平面坐标系中水平线a=±a0首次和末次与加速度时程a(t)的相交点。当k取1/2、1/3或1/5时,得到的Td分别称为1/2持时、1/3持时或1/5持时。

相对持时采用Husid[18]的用地震动能量相对比值的表达方式来表示:

把式(4)、(5)中的0.05(0.95)和0.15(0.85)分别称为90%和70%持时。

计算结果表明:4.7级地震在官屯记录点的三种持时长度分别只有1.62 s、0.64 s和0.92 s。尽管该处4.7级地震三分向的加速度峰值均大于600 gal,且水平向合成达825 gal(按《中国地震烈度表》对应的地震烈度为Ⅹ),但短持时是高加速度峰值的地震作用未使该处及周围震害加大加重的主要原因(记录仪安放的一层大跨度钢混会议大楼未出现诸如结构坏损或墙体开裂等地震破坏)。同时,计算结果也显示,不论是90%、70%持时,还是1/5持时,均与震源距呈正相关,震源距变大,相对持时就增长。

3 结论、启示及相关问题讨论

本文初步处理分析的结果、启示及对相关问题的讨论如下。

(1)4.7级地震加速度反应谱幅值最大值对应的频率为6.3 Hz;其余各分向加速度峰值主频集中在3~17 Hz;峰值速度对应频率大都在1~8 Hz;峰值位移对应频率在0.1~6.2 Hz,显示了地面地震动频率由加速度、速度到位移逐渐由高变低的特征。滤波对此次强余震记录的加速度峰值有较大影响,而对速度峰值影响不大。这也表明近源地震动记录高频响应的特征。

(2)阻尼取0.2时,M4.6、M4.7和M5.2三次余震各测点的谱烈度值为1.5~36.6。而各观测点的最大加速度峰值与其对应的最大谱烈度值的比值则为3~21.3;且官屯测点(684 gal)的比值为18.7,仅列第6。这表明,谱烈度不仅考虑了地震动的最大峰值,也突出了振动幅值及其对应的周期,亦即强调了地震动与结构自振频率相近部分的成份。谱烈度亦是建立强震动峰值参数与地震宏观烈度之间对应关系的有效标度。

(3)此次姚安6.0地震的应急流动观测获取的4.7级余震加速度峰值,在官屯乡政府测点记录的三分向加速度峰值分别为684 gal、617 gal、660 gal。按国标[11]标准,该地震5个观测点的加速度峰值所对应的烈度高达Ⅵ、Ⅶ、Ⅸ度,个别点甚至达Ⅹ度。5.2级余震的加速度峰值对应的烈度也达Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ度。这与实际震害结果相差很大。尽管该处4.7级地震三分向的加速度峰值均大于600 gal,且水平向合成达825 gal,但其最大峰值的90%、70%和1/5等三种持时的长度分别只有1.62 s、0.64 s和0.92 s。地震地面运动的有效持时短,是异常高加速度峰值之地震力作用未能使该处及周围震害加大加重的主要原因。这启示我们,作用于结构上地震动有效持时长短及地震动频谱特征,在分析小地震高加速度峰值处的地表震害时,是必须考虑的地震动力参数。

(4)根据现行的国标标准[11],将地震动加速度、速度换算得到的宏观烈度值,均高于由Wald回归关系式计算得到的修正默卡尼烈度值。一些研究者提出,用地面加速度峰值与速度峰值相结合的方法等来确定地震烈度[17-20],可使计算的地震烈度值减小,使之更接近于宏观地震烈度值。“十五”期间,我国大陆新建了近1 200个数字强震动台,已获取了一定数量的强震动记录。基于这些记录,重新建立强震动记录参数与地震烈度之间的关系,势在必行。

(5)强震动记录与地震震害快速判定

强震动记录反映的是记录点在地震力作用下的运动情况。数字强震仪的发展,大大提高了强地震动测量的精度和分辨率。虽然数字强震仪仍存在惯性传感器带来的仪器测量误差,但经过仪器响应失真的校正处理,其结果具有很高的精确度[8]。构筑物地震震害的影响因素复杂且多,包括所遭遇的地震动加速度的强度、频谱及其有效持时;场地因素及地基条件;结构类型、工程材料及施工质量等等[1,17,21-22]。地表强震动记录真实地反映了地震弹性波在传播空间的强度分布。虽然强震动记录与记录点处建构筑震害轻重之间并非简单的线性相关,但是,采用适当的方法建立起强震动参数与地面某种典型建筑物破坏程度之间的关系,并广泛用于震灾快评、烈度速报等应急工作,是十分必要的[23-25]。在此次姚安6.0级地震灾害评估的现场工作中,5.2、4.7、4.6及的强余震记录的快速处理结果,为地震震害快速评估提供了不可多得的定量证据。

(6)中小地震的高加速度峰值、低震害现象与相关规范

现行的诸多有关建筑物、构筑物、专项工程等等的抗震设计规范的国家标准[11,26-28],把场地地震动的峰值参数(am)及其反应谱(Sa),有时给出几种阻尼下几个分向的加速度反应谱作为建构筑物的抗震设防依据。相对于中小地震而言,大震包含了更宽域的谱成份,使现行的有关抗震设防国家标准中强调中、大地震的设防理念更显合理,但是中小地震亦常出现高加速度峰值。特别是近几年记录到诸多的4级档地震的地面水平向加速度峰值在200 gal以上,按《中国地震烈度表》(GB/T17742-2008)标准换算的结果,达地震烈度Ⅷ度、Ⅸ度甚至Ⅹ度,而观测点处的建筑物并没出现高烈度的震害,实际宏观烈度大都只有Ⅵ度左右。这势必出现高地震动峰值低地震烈度的相悖现象。对这种相悖现象应进行相关研究,相应的技术处理应在相关规范中予以体现。一个显著的特点是这类地震近场记录的有效持时短。实际上,许多重大工程选址于只有中小地震背景的区域,随着观测台站覆盖面的加大,这种中小地震的高加速度峰值低地震烈度的现象定会更趋明显。把有效地震动持时列入现行的抗震设计规范中,以适度权重予以体现,使抗震设防更趋合理,势在必行。

致谢:感谢中国地震局强震动首席专家李小军博士、中国地震局强震中心主任温瑞智博士亲临姚安地震现场,在百忙中对此次强震流动观测工作的指导。

[1] 毛玉平,万登堡.2000年云南姚安6.5级地震[M].昆明:云南科技出版社,2001:189-241.

[2] 李世成,崔建文,张潜,等.姚安6.0级强震动流动观测[J].地震研究,2011,35(3):322-330.

[3] 李小军,周正华,于海英,等.汶川8.0级地震强震动观测及记录初步分析[C]//汶川地震建筑震害调查与灾后重建分析报告.北京:中国建筑工业出版社,2008.

[4] 谢礼立,于双久.强震观测与分析原理[M].北京:地震出版社,1982.

[5] Boore D M,Stephens C D,Joyner W B.Comments on baseline correction of digital strong motion data:Examples from the 1999 Hector Mine,California,earthquake[J].BSSA,2002,92(4):1543-1560.

[6] Boore D M,Bommer J J.Processing of strong-motion accelerogram:needs,options and consequences[J].Soil Dynamics and Earthquake Engineering,2005,25(2):93-115.

[7] 温瑞智,周正华,李小军,等.汶川M8.0地震的强余震流动观测[J].地震学报,2009,31(4):220-224.

[8] 张晓志,谢礼立.强震记录仪器响应失真校正的权函数方法──时域离散序列数值分析方法与应用研究之二[J].世界地震工程,2001(1):1-8.

[9] 崔建文,李世成,高东,等.云南分区地震动衰减关系[J].地震研究,2006,29(4):386-391.

[10] 李世成,张潜,崔建文,等.2008年攀枝花M6.1地震余震的强震动观测[J].地震研究,2009,32(S0):449-455.

[11] GB/T17742-2008中国地震烈度表[S].北京:中国标准出版社,2008.

[12] Wald D J,Quitoriano V,Heaton T H,etal.Relationships between peak ground acceleration,peak ground velocity,and modified Mercalli intensity in California[J].Earthquake Spectra,1999,15:537-556.

[13] Trifunac M D,Bradey A G.On the correlation of peak acceleration of strong motion with earthquake magnitude epicentral distance and site condition Proc[C]//US Nat Conf Earthquake Engineering.1975:43-52.

[14] Japan Meteorological Agency Seismic Intensity Scale[EB/OL].[2010-09-28].http://en.wikipedia.org/wiki/JMASIS.

[15] Housner G W.Characteristics of strong motion of earthquakes[J].BSSA,1947,37(1):19-31.

[16] 张潜,李世成,崔建文,等.盈江5.9级地震强震动谱烈度研究[J].地震研究,2009,33(S0):460-463.

[17] 胡聿贤.地震工程学[M].北京:地震出版社,2006:44-201.

[18] 金星,张红才,韦永祥.基于地震台网资料快速发布的震动烈度标准及其应用研究[J].国际地震动态,2008(10):20-27.

[19] Boatwright J,Bundock H,Luetgert J,et al.The dependence of PGAand PGV on distance and magnitude inferred form Northern California shakemap data[J].BSSA,2003,93(5):2043-2055.

[20] 徐杨,罗词建,李小军,等.汶川8.0级地震陕西省数字强震动记录分析[J].震灾防御技术,2009,4(4):363-272.

[21] 李小军.对近年大震震害现象与工程地震问题研究的思考[J].国际地震动态,2001(8):26-31.

[22] 李世成,崔建文,韩新民.云南地区地震烈度衰减特征研究[J].中国地震,2003,19(3):287-294.

[23] 李山有,金星,陈先,等.地震动强度与地震烈度速报研究[J].地震工程与工程振动,2002,22(6):2-8.

[24] 李山有,金星,马强,等.地震预警系统与智能应急控制系统研究[J].世界地震工程,2004,20(4):21-26.

[25] 赵纪东,张志强.地震预警系统的发展、应用及启示[J].地质通报,2009,28(4):456-462.

[26] 中国国家标准化管理委员会.GB/T18306-2001中国地震动参数区划图[S].北京:中国标准出版社,2001.

[27] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫局,中国国家标准化管理委员会.GB/T17741-2005工程场地地震安全性评价[S].北京:中国标准出版社,2005.

[28] 中华人民共和国住房和城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB50011-2001建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑出版社,2008.