文情·文事·文法——毛声山批《第七才子书琵琶记》的三维理论建构

2011-01-25李克

李 克

(北京师范大学出版社,北京 100875)

清代的《琵琶记》版本繁多,“刻者无虑千百家,几乎一本一稿”。(陆贻典《元本蔡伯喈琵琶记·自序》)其中,由清人评点的《琵琶记》曲本主要有毛氏父子评点的《第七才子书琵琶记》和从周等人的增批本。相对明代的《琵琶记》评本而言,毛氏父子评点的《第七才子书琵琶记》具有集大成的特点,也意味着《琵琶记》古典评点形式的锢化,这与《西厢记》在清代仍有着多样化的发展趋向不同。这里就毛批本相对明代《琵琶记》评点本在结构、主旨、风格、文法等方面之批评略加探讨,从文情、文事、文法三维理论建构中,揭示毛声山戏曲评点的理论价值。

一、文情:情感与形式之间的张力

苏珊·朗格在《艺术问题》中指出:“你愈是深入地研究艺术品的结构,你就会愈加清楚地发现艺术结构与生命结构的相似之处,这里说的生命结构包括从低级生物的生命结构到人类情感和人类本性这样一些高级复杂的生命结构(情感和人性正是那些最高级的艺术所传达的意义)。正是由于这两种结构之间的相似性,才使得一幅画、一支歌或一首诗与一件普通的事物区别开来— —使它们看上去像是一种生命的形式,看上去像是创造出来的,而不是用机械的方法制造出来的;使它们的表现意义看上去像是直接包含在艺术品之中(这个意义就是我们自己的感性存在,也就是现实存在)。”[1]55苏珊·朗格从生命有机体与艺术品的异质同构性出发,揭示了艺术品不同于普通事物之处就在于,情感与形式在艺术品中的和谐统一。

文学作品亦然。毛声山在批点《琵琶记》中提出了自己的“文情观”。毛声山所谓的“文情”比较复杂,有多重含义:

首先,“情”与“文”对应于情感与形式的对立统一,是构成文才的必要条件,而统一于才子审美之文。如毛声山在《成裕堂绘像第七才子书·总论》(以下简称《总论》)中指出:“且夫才之为物也,郁而为情,达而为文。有情所至而文至焉者矣,有情所不至而文亦至焉者矣。有文所至而情至焉者矣,有文所不至而情亦至焉者矣。情所不至,而文亦至焉者,文余于情也;文所不至,而情至焉者,情余于文也。情余于文,而才以情传;文余于情,而才亦以文显。夫文与情,即未必其交至,而犹足以见其才,又乃况于文与情之交至者乎?苟文与情交至,而尚不得以才名,则将更以何者而名才也乎?”[2]

“情余于文,而才以情传;文余于情,而才亦以文显”。也就是说不管是作者主观情感对文章形式的征服,还是文章形式对作者主观情感的征服,其指向都是文才的显扬,何况二者客观上是相互征服的。

毛声山在此方面颇多真知灼见。《琵琶记》第一出《副末开场》“书馆相逢最惨凄”处李贽评曰:“书馆相逢就不惨凄了。”[3]陈继儒批道:“几句括尽大全。”[4]显然李贽是从夫妻离合角度而言,并无深意。陈继儒从剧情入手,批语略显笼统。而毛声山在此显示了他过人的艺术感受力。毛批云:“此篇之妙,又妙在‘书馆相逢最惨凄’一句。未相逢之惨凄,人所共知,既相逢之惨凄,非深于情者不能道也。……惧其然,虑其然,而尚冀其或不然,则惨凄犹未甚也。至于书馆相逢,而向之惧其然,虑其然者,今而果然矣;向之尚冀其不然者,今而竟无不然矣,则孝子之惨凄,唯此时为最耳。不特孝子之情如是,即赵氏见夫时之惨凄,比剪发、筑坟时之惨凄为倍。至牛氏见赵氏遇夫时之惨凄,亦比两贤相遘时之惨凄为倍。至若云既相逢矣,何复惨凄?此人诚不足与言情,亦不足与言文也。”(《琵琶记》第1出《副末开场》总批)

又如第5出《南浦嘱别》。李贽评点从剧学出发,尤为重视关目和曲词。陈继儒评点侧重于字句的校勘。毛声山批曰:“不知情生于文,文生于情,文人而无情,不可谓之能文;……情有可言,有不可言。情而可以言尽者,其情必不深;怨而可以言尽者,其怨亦不甚。愁怀种种,万绪千条,笔之于书,非尺素之所能了;绘之于图,非丹青之所能描。一别以后,正不知历几昏朝,经几寒暑,鸟啼花落,断肠说与谁人?月白几清,泪落止堪自解,曰‘怎尽言’,诚哉,其难尽言也。”(《琵琶记》第5出《南浦嘱别》总批)

其次,“文情”指代文章的主旨,如毛声山在《总序》中说:“文章紧要处只须一手抓住,一口噙住,斯固然也。然使才子为文,但一手抓住、一口噙住,则一语便了,其又安能洋洋洒洒著成一部大书,而使读者流连讽咏于其间乎?夫作者下笔著书之时,必现出十分文致,然后书成;而人读之,领得十分文情。是故才子之为文也,既一眼觑定紧要处,却不便一手抓住、一口噙住,却于此处之上下四旁,千回百折,左盘右旋,极纵横排宕之致,使观者眼光霍霍不定,斯称真正绝世妙文。”

再次,“文情”类同于情节或关目。如第21出《糟糠自厌》总批,毛声山说:“诗三百篇,赋中有比、比中有赋者多矣;然文思之灵变,文情之婉折,未有如《琵琶》之写吃糠者也。看他始以糠之苦比人之苦,继以糠与米之分离,比妇与夫之相别,继又以米贵而糠贱,比妇贱而夫贵,继又以米去而糠不可食,比夫去而妇不能养,末又以糠有人食犹为有用,而已之死而无用并不如糠。柔肠百转,愈转愈哀,妙在不脱本题,不离本色。不谓一吃糠之中,生出如许文情,翻出如许文思。才子之才,真何如也!”

但不管“文情”在何种层面上使用,其中都包含了毛声山的情感内蕴,揭示了剧作情感和形式之间的张力。

二、文事:历史与文学虚构的原则

意大利哲学家、历史学家克罗齐曾说:“一切历史都是当代史。”这样,就赋予了历史家乃至作家虚构历史的权利。金圣叹《读第五才子书法》说:“某尝道《水浒》胜似《史记》,人都不肯信,殊不知某却不是乱说。其实《史记》是以文运事,《水浒》是因文生事。以文运事,是先有事生成如此如此,却要算计出一篇文字来,虽是史公高才,也毕竟是吃苦事。因文生事却不然,只是顺着笔性去,削高补低都由我。”[5]29-30这里,金圣叹指出小说在本质特征上不同于史传。一方面,小说的“事”反映的不是生活或历史的真实,而是“艺术真实”,是作家在文学艺术规律支配下虚构的产物。另一方面,事为文料。强调作家在裁剪事件以服务于艺术创作方面的主观能动性。

毛声山在批点《琵琶记》时,突破了金圣叹“事为文料”观念,概括出了戏剧文学创作中关于艺术虚构的系列观点。

首先,虚则虚到底。

毛声山曾指出:“大约文之妙者,赏其文非赏其事;不唯不必问事之前后,且不必问事之有无,而奈何今人唯事之是问也。”(《琵琶记》第 30出《瞷询衷情》总批)

在毛声山看来,戏剧作为文学,要欣赏的是其审美之“文”,是文情的高度合一,而对于剧情据以敷演的历史事件,不必要追问其原初形态和发展状况,甚至不必问事件是否客观存在。并对清初剧坛存在的实证倾向进行了反驳。在毛声山看来,事件既然可以虚构,则剧中的人物自然不能坐实,因此,他在第二出《高堂称庆》出批中说:“今员外、安人本皆子虚乌有,则老旦可也,净亦可也,即通姓名可也,不即通姓名亦可也。且不独员外、安人本无是人,而伯喈之为伯喈,亦未尝真有是事。……乃读者犹认生之真为蔡邕,而欲商榷于外与净之间,其几何不为作者所笑也!”(《琵琶记》第二出《高堂称庆》总批)

李贽和陈继儒在批点《琵琶记·高堂称庆》时,均认为高明在人物角色安排上有疏漏,不宜以净角扮蔡婆,应当改扮为老旦才合理。毛声山则从情节虚构的角度,认为这并非高明的疏漏,乃是由剧情及剧中人物的真实与否决定的,剧情及人物是假定的,那么探讨角色是旦、是净就没有意义了。毛氏的见解较李贽和陈继儒确实更符合剧作的假定性和虚构性,是富有启示意义的。

其次,“事幻文真”:艺术虚构与艺术真实。

毛声山在《总论》中说:“天下岂有其子中状元,而其亲未之知者乎?此必不然之事也。又岂有其处一统之朝,非有异国之阻,而音问不通,柬书莫达者乎?此又必不然之事也。抑岂有父母年已八十,而其子方娶妻两月者乎?若云三十而娶,即又岂有五十生子之妇人乎?此又必不然之事也。以事之必不然者而写之,综以明其寓言之非真耳。然事之虚幻,因为必不有之事,而文之真至,竟成必有之文,使人读其文之真,而忘其事之幻,则才子之才,诚不可以意量而计测也。”

毛声山认为剧情可以据历史事件加以虚构重塑,原因在于事件的“必不有”,即在事实上不可能出现或根本没有这回事。但在进行文学重构时,必须符合文学创作的内在规定性,造就艺术上的真实,产生逼真的艺术效果,让人陶醉于艺术的真实体验中,从而忘记事件本身的虚构性本质。

然后,毛声山在第26出《拐儿绐误》中用“以假当真”的观点进一步加以阐释:“客问予曰:《琵琶记》拐儿假书一篇,毋乃为高先生败笔。予曰:何以知其为败笔?客曰:岂有子而不识其父之笔迹者?岂有父之手书而他人能冒之者?必也蔡公不识字而请人代笔则可,乃遗嘱与媳妇则自写之,独至寄书与孩儿则不自写之,有是事否?予笔曰:如客所言,则其子中状元而其亲至于饿死,客亦以为有是事否?本无蔡公,何有拐儿、本无拐儿,何有假书?无中生有,原不得执之为有,然则以假当真,何妨权之以为真哉!”(《琵琶记》第26出《拐儿绐误》)

剧情的设置有其内在的规定性,必须把“戏”做足。毛声山指出,“拐儿假书”这一情节的设置是有助于凸显伯喈中状元不返乡以至于蔡公饿死这一悲剧性事件。由于戏曲的虚构性,蔡公为子虚乌有之人,那么,拐儿、假书等也都是虚构的。而为了获得戏曲艺术的真实,自然要求作者无中生有,以假当真,从而使戏曲具有更充分的艺术表现力。

最后,寓言精神。

所谓“寓言”是一种隐喻,通过赋予特定人物或事件以象征意味,从而婉曲地表达作者的抽象理念或情感。“寓言”从明代丘濬的《伍伦全备记》到汤显祖的“四梦”,其内核经历了从寓客观之“理”到寓主观之“情”的演变。在清初遗民剧作家吴伟业等人手中成为“写心”的工具。毛声山从其“文事观”出发,揭示出高明《琵琶记》中的寓言精神。毛声山在《总论》中云:“有伧父者,以《琵琶》之事为未尝有是事而不欲读。夫文章妙于《庄》、《骚》,而庄生之言寓言也,屈子之言亦寓言也。谓之寓言,则其文中所言之事,为有是事乎?为无是事乎?而天下后世有心人之爱读之也,非爱其事异也,诚爱其文也。其文既为他人所无,而一人独有之妙文,则其事不妨更为昔日本无,而今日忽有之奇事,固不必问此事之实有不实有也。若有此文,又若有此事,则无如《左传》、《史记》矣,而天下后世有心人,爱读《左》、《史》也,为爱其事读之乎?为爱其文读之乎?苟以为爱其事也,则古今纪事之文甚多,何独有取乎《左》、《史》也?其独有取乎《左》、《史》也者,诚非爱其事也。奈何伧父之沾沾焉爱其文也,独以事疑《琵琶》也?”

毛声山认为,《琵琶记》作为千古妙文,和《庄》、《骚》一样,是有所寄托的寓言,而寓言则意味着事为文生,“事”是手段,服务于剧作者思想主旨的表达。如第四出《蔡公逼试》总批云:“作者之意,正以此为弃妻者讽也。今读其文,则以恋亲者为正笔,以恋妻者为反笔,而孰知反笔之所存,乃作者正意之所寓乎?”又第 23出《代尝汤药》总批说:“善矣夫,东嘉之寓言也:写父之恨其子,正代妇之恨其夫也;写翁之哀其媳,正代夫以哀其妻也。妻不恨之而父恨之,甚于妻之恨之矣;夫不哀之而翁哀之,更痛于夫之哀之矣!……呜呼,东嘉之托讽不亦悲哉!”这里所寓之言不仅包含忠孝节义的客观之理,也蕴蓄着高明主观的情感体验。

三、文法:艺术经验的理论总结

清人评点戏曲尚“法”。明代戏曲理论批评中有“意”、“法”之争,其直接的结果是“离之两伤,合之双美”的“二美”说的产生。此“法”主要就戏曲场上演出要遵循一定的律则,而反映在戏曲文本上便突出表现为戏曲之“律法”。清代是古文大兴的时代,文章观不可避免地渗透到戏曲评点中来,清代的戏曲评点家便在不经意间对“法”的内涵实现一种转换,即以“文法”代“律法”,并贯彻到戏曲评点实践中去。这样,在“文”的大背景下,意趣律法合一就潜在的转换为意趣文法的和谐。“文法”在清代戏曲评点的演进中牢牢占据主动,而“意趣”观相对明代的戏曲评点则薄弱得多。而真正体现意趣文法合一的名评本当推金批《西厢》和毛氏父子评点的《琵琶记》等。

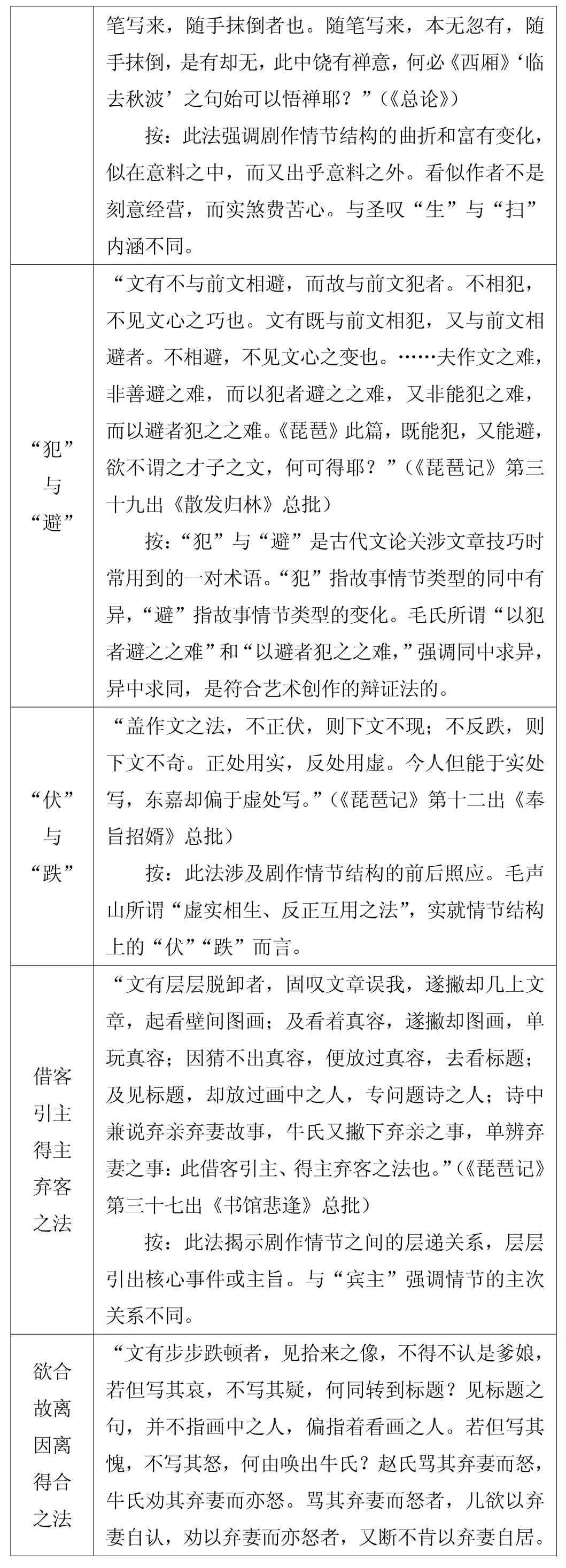

毛声山借鉴金圣叹的文法理论和明代评点家的戏曲批评的理论资源,融入自己的艺术经验和体会,在文法理论上有所拓展。下面把毛氏批点文字中比较重要的文法概念列表(表1),简要加以评析。

表1 毛批《琵琶记》“文法”及解意表

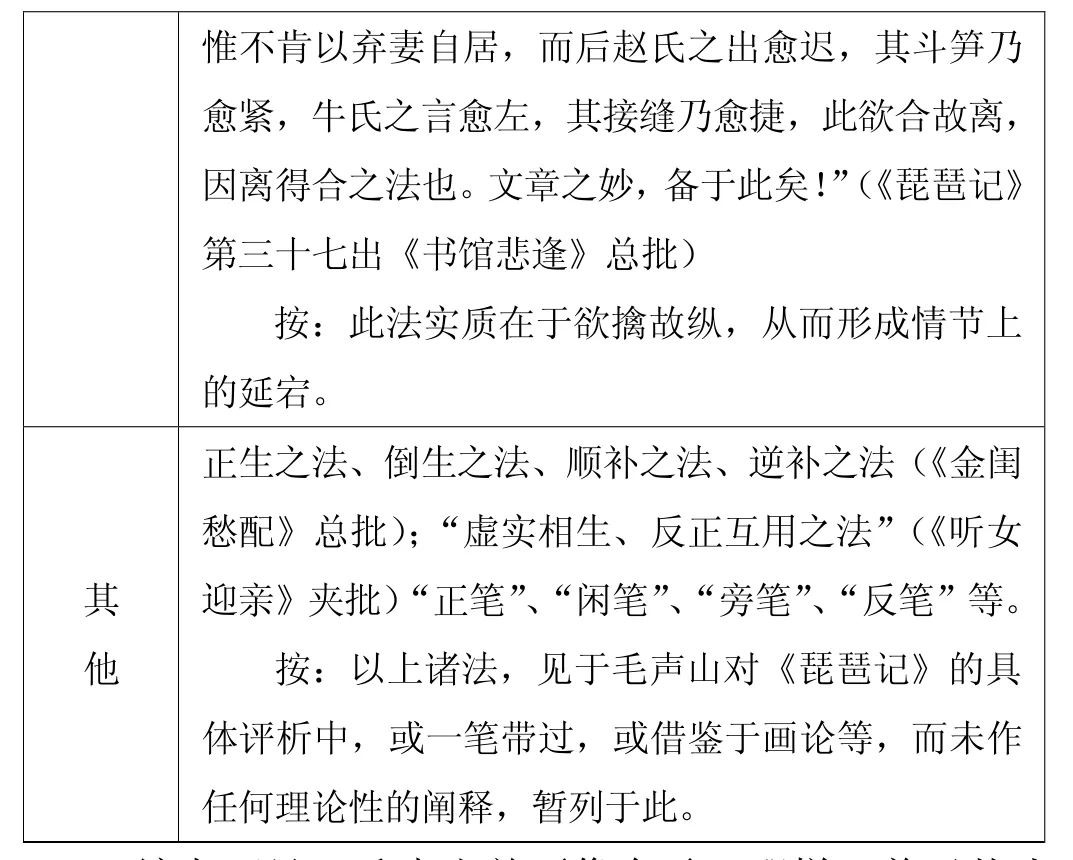

续表 1

续表 2

综上可见,毛声山并不像金圣叹那样,善于从戏剧文学中归纳出普适性的文学艺术规律,他所使用的“文法”理论,有的明显从金圣叹的文法理论转化而来,如“着意在此而注意在彼”、“播弄”、“‘生’与‘抹’”等,但毛氏比较注意从实用的角度来使用文法理论,并在对剧作的阐释中建立起了自己的体系,差可以与圣叹比肩。

但与金批《西厢》一样,毛声山也是用文章家的眼光批点《琵琶记》的。借用李渔对金批《西厢》的评价,可以说:声山所评,乃文人把玩之《琵琶》,非优人搬弄之《琵琶》也。如关于蔡伯喈望月思家一出戏,评家聚讼。李贽在蔡伯喈与牛小姐合唱“惟愿取,年年此夜,人月双清”处批道:“此‘合’若出蔡生之口,则真不孝子薄幸人矣,不通。”[3]明末戏曲评点家槃薖硕人在《伯喈定本·望月思家》出眉批中云:“伯喈自成名成姻以后,所唱词俱是乐中之忧思也。故予所改本,于此中字面极意斟酌。‘惟愿取年年此夜,人月双清’,李卓吾几欲删此二语,不与伯喈唱。然删之则不成[念奴娇序]矣,予因改为众唱,则庶几无碍焉,即如《成姻》一出‘这回好个风流婿,偏得洞房花烛’改为众唱,‘碧筒劝,向冰山雪槛排佳宴,清世界几人见’亦改为众唱。此类所改,当为千古特见,可破俗□。”[6]蔡伯喈与牛小姐成亲后的特定心态应为快乐中饱含忧思,为了准确传达这一心态,对于带有欢快色彩的唱词应如何处理?槃薖硕人不赞成李贽“几欲删去”的简单做法,而是把相关唱词的演唱方式由独唱改为众人合唱。蔡伯喈望月思家时,“家”所代表的不仅是年迈的双亲,更有闺中守望的妻子,这份彻骨的思念和愧疚之情,因月圆之夜而被渲染得更加浓烈。而这些他又不能在牛小姐面前直接倾诉出来,而只能表现为思中有悲、乐中含忧的复杂心态。徐氏的批语确是深得戏曲表演艺术之三昧。

而毛声山则云:“才子之文,随风起浪,皆成妙致。”“独至此篇,则处处写状元之离愁,即丑、净口中,亦皆闲闲衬染,其关切本旨,有多于前篇者,岂非以秋月之感人深哉!……然则东嘉之笔,非直才子之笔也,一才子之情为之耳。”(《琵琶记》第 28出《中秋望月》总批)声山所阐释的显然是《琵琶记》作为戏剧文学的内蕴,而不是其剧场演出效果。这是我们在把握毛声山的戏曲评点理论时应予以充分考虑的。

[1][美]苏珊·朗格.艺术问题[M].北京:中国社会科学出版社,1983.

[2][清]毛声山批.成裕堂绘像第七才子书[M].清雍正十三年(1735)吴门程氏课花书屋刻本.

[3][明]李贽.李卓吾先生批评琵琶记[M].明万历间容与堂刻本.

[4][明]陈继儒.鼎镌陈眉公先生批评琵琶记[M].明书林师俭堂刻本.

[5][清]金圣叹.金圣叹全集·第五才子书施耐庵水浒传[M].南京:凤凰出版社,2008.

[6][明]槃薖硕人增改.伯喈定本[M].明刻本.