白马人的族群认同——基于地域、“沙嘎帽”与白鸡传说的思考

2011-01-25权新宇

权新宇

(陇南师范高等专科学校政史系,甘肃成县742500)

从文化地理学的视角来看,一个民族或族群的存在是一定时间和空间的存在。作为这一理论的逻辑延伸就是任何民族或族群文化都创造并发展于具体的时间和空间之中。而人是具体文化的创造者,人的文化创造又是在具体的空间和时间中展开的。就白马人①而言,他们是白马族群地域文化的创造者,而白马族群文化又是在白马族群居住地和历史变迁中展开的。从这种意义上来说,族群地域孕育了白马人族群认同意识。

一、华夏边缘:历史记忆与白马族群的空间分布

历史常强调一个民族、族群或社会群体的根基性情感联系[1](P138)。“历史不仅是过去的事实本身,更是指人们对过去事实的有意识、有选择的记录”[2](P71)。以白马为称谓的族群历史十分悠久,最早见于《史记·西南夷列传》所述:“自冉嶲以东北,君长以什数,徒、筰都最大;自筰以东北,君长以什数,冉駹最大。其俗或士箸,或移徙,在蜀之西。自冉駹以东北,君长以什数,白马最大,皆氐类也。”《后汉书·西南夷列传》(卷76)云:“白马氐者,武帝元

鼎六年开,分广汉西部,合以为武都”。上述白马氐之地多见羌人活动,称为“白马羌”,表明羌族中的一支已迁入其地。这支羌人,即《后汉书·西羌传》所说“或为白马种,广汉羌是也”。马长寿先生则认为武都的“白马羌”实为“参狼种”,只有蜀郡西北的才是白马羌[3](P99-101)。此时,白马羌的分布,除今绵阳地区北部外,已向西延至松潘。《魏书·氏传》云:“氐者,西夷之别种,号曰白马……世居岐陇以南,汉川以西,自立豪帅。汉武帝遣中郎将郭昌、卫广灭之。以其地为武都郡。自汧、渭抵于巴蜀,种类实繁,或谓之白氐、或谓之故氐,各有王侯,多受中国拜封。”唐李泰的《括地志》(卷四《成州·上禄县》)上也说:“陇右成州、武州,皆白马氐也。”《通典·边防五》(卷189)氐条云:“氐者,西戎之别种,在冉肋东北,广汉之西,君长数十,而白马最大。”“陇以南,汉川以西……自汧、渭抵于巴、蜀”,都是氐族居住活动的地区。这个范围,相当于今天的陕西西南部、甘肃东南部和与之连接的四川西北部。这说明从汉武帝到隋唐,以白马为称谓的族群的活动范围,已经从甘肃南部扩大到四川的西部。白马族群活动地区应当在今甘肃南部与四川西北部相邻的武都一带。甘肃陇南白龙江、西汉水流域的深山峡谷地带是其居住的中心腹地。

在宋元时期,白马族群在史书中多被称为“白马番”,而白马氐或者“白马羌”已不多见。《宋史·兵志》(卷198)“马政”条云:“宋初……招马惟吐蕃、回绝、党项、藏牙族 ,白马、鼻家、保家、名市族诸蕃。”又如《宋史·蛮夷传四》(卷496)载:“白马氐,在汉为武都郡,今阶州、汶州,盖羌类也。”在明清时期,川北有白马番,居龙安府属,盖即唐以前氐族的后裔。《读史方舆纪要·四川八》(卷73)“白马寨”条曰:“(龙安)府北三百里,番寨也。《志》云:‘白马番北通阶文,西抵潭腊’”。可见,白马番在宋元、明清时期依然居住在四川北平武及甘肃文县一带,只是此时的文献已不再称其为氐,而称其为番或西番。

在漫长的历史变迁中,白马族群聚居地呈现出鲜明的多民族分散杂居的景观。在这个空间范围内,以白马为称谓的族群,既可能是氐族的分支,也可能是羌族的分支,或者被称为番或西番中的一支。因此,从这个意义上来说,当今的白马人至少是白马氐或者白马羌与诸民族融合而成的,体现白马族群外部特征的表层文化也呈现出氐、羌、汉和藏族文化混融的特征,所以,不应将其简单地归属为氐族、羌族或藏族。

总之,白马族群自战国至秦汉以来就居住在松藩、平武、甘肃南部广大的地区,与白马人现今居住的地区基本上是吻合的、一致的,均处于华夏边缘。这一居住空间的边缘性塑造了白马族群在空间和文化上的双重边缘性。正是这一特点构成白马人不同于周边共生族群——汉、藏和羌的文化景观。正是这些文化景观建构了白马族群认同的逻辑起点,也正是这一族群地域孕育了白马族群的认同意识。

二、“沙嘎帽”:白马族群认同的集体表征

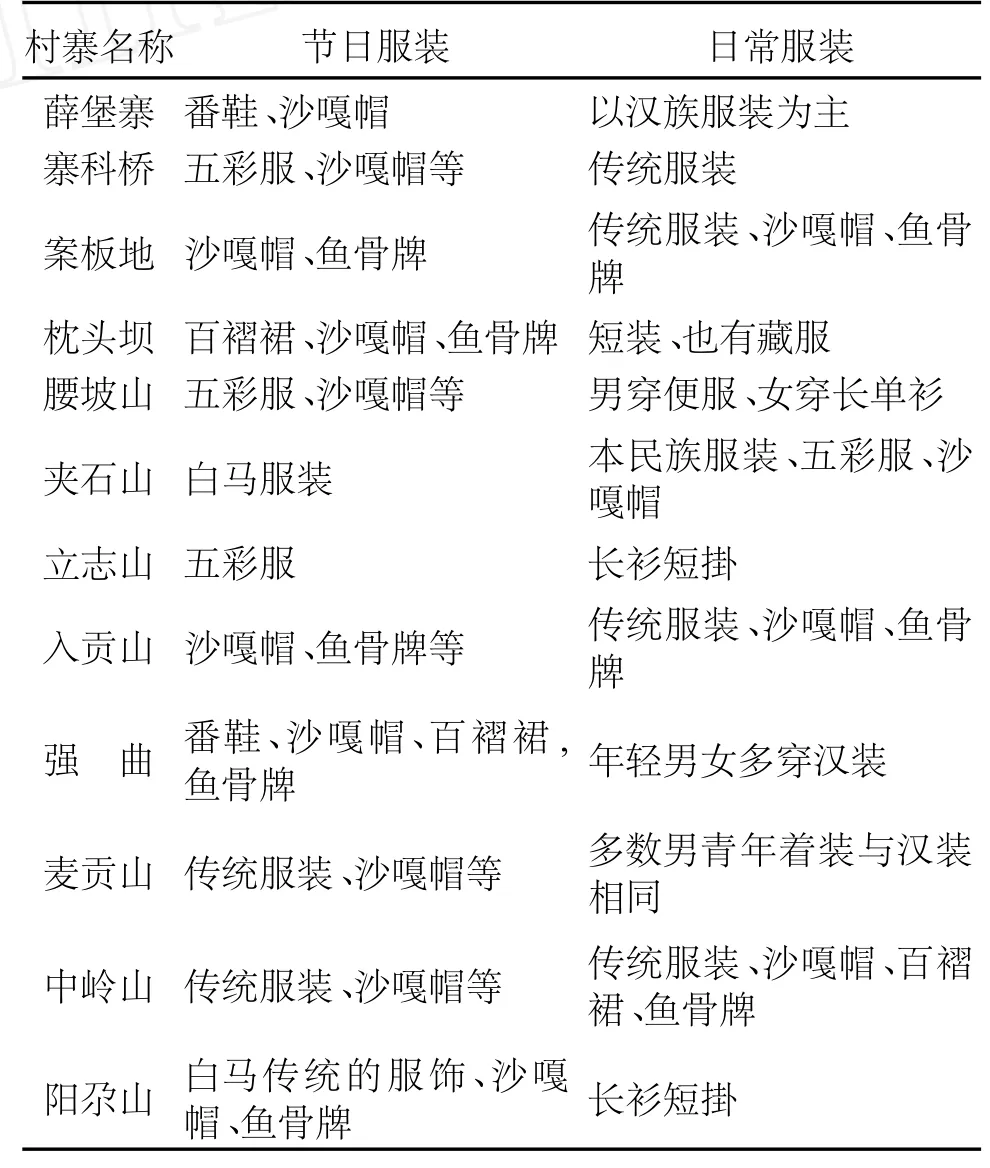

众所周知,服饰自诞生起,不仅有保暖和审美功能,也有标志作用。首先是各氏族部落成员穿着相同的服饰,以作为这一氏族部落成员的共同身份标志,这是社会成员群体之间的区别,且“具有向心排异的族徽符号功能”[4](P176)。这对于白马人也不例外。从白马人日常和节日期间的穿着来看,白马人偏向穿着本民族服装,即便是本民族服装有所变化(其杂居于藏、汉和羌族群的多元文化交汇带,服饰受藏、汉文化影响而发生流变),但基本上依然是白马人共同的身份标志和族徽符号。见表1。

从12寨子的男女日常和节日着装的对照来看,大多数中年男女日常多穿着白马便服,也有汉、藏服装,均比较简单。总体而言,白马人日常便装已基本与当地汉族趋于一致,仅从穿着打扮上已很难辨认他们的民族属性了。但在节庆活动中,白马人都要穿上传统的白马盛装参加,届时男女都喜欢戴一顶由羊毛制成的白色毡帽,这种毡帽呈盘形、圆顶、荷叶边形状,白马人称这种毡帽为“沙嘎帽”。在这种白色毡帽上还有一些其他装饰物,但在每顶“沙嘎”帽上,有一样东西不可少,那就是插在帽顶侧的白雄鸡的尾羽。

表1 甘肃陇南文县白马人节日与日常着装对照表②

从“沙嘎帽”所蕴藏的文化因子来看,白马族群服饰呈现出多元文化交融特征:一方面,白马服饰包涵着汉、藏和羌文化因子;另一方面,尽管白马人在和其共生族群——汉、藏和羌族的互动中,其文化特征已经发生了部分流变,甚至是新创造的,但其本质仍然是白马人原文化的继承与发展。作为白马族群服饰最典型的代表——“沙嘎帽”正是这一原文化的外在体现。

可见,“沙嘎帽”是白马族群重要的象征符号,是白马人认同的标志之一,也是白马族群与汉族、藏族相互区别的最直观的表征。它具有双重作用:对外,它有着区别他族的作用;对内,它则是白马族群认同的标志,有着凝聚白马族群力量的重大作用,是白马族群的族徽。从这个意义上来说,“沙嘎帽”对于历史上就没有统一的民族文字的白马人,其意义就在于充当了传播与传承族群文化的重要载体,其穿着传统服装无疑是对其族群文化特质的集体记忆。可以想见,千百年来,白马人正是凭借着“沙嘎帽”在汉、藏和羌族群边界中固守自我认同。

三、白鸡传说:白马族群认同的记忆文本

如果说“沙嘎帽”是白马族群认同的外在表征,那么,作为“沙嘎帽”最典型的标志——白雄鸡尾羽,则是白马族群认同的内在意象。它不仅是“沙嘎帽”的内核,也是白马族群认同的记忆文本之一。白鸡尾羽的集体记忆文本是白鸡传说,白鸡传说是白雄鸡尾羽的底层意象,属于民间口述史范畴。尽管白鸡传说在文献和文档资料中没有确切的记载,但在白马民间却通过老人代代口口相传的方式得以延续。结果白鸡传说为全村寨所共享而成为村寨记忆。纵观白马山寨的白鸡传说的记忆版本及其意象有如下几种:

首先,白鸡作为白马人救命恩人的象征。版本一:白马人把白雄鸡奉为神鸡,人人见而生敬,男女都戴“沙嘎帽”,上面插有白羽毛。不论在田边地头劳动,还是在外做客,歇息时都把“沙嘎帽”放在洁净高处,忌讳外人随意戴或辱没羽毛。白马人为何要插白羽毛?白马人为什么如此敬重白羽毛?相传很久以前,官兵时常侵扰白马人山寨。为了自卫,白马人自建武装,由头人统领,自制棍、刀、矛、箭等武器,与官兵交战。有一天,官兵又攻打白马山寨。白马人浴血奋战了三天三夜,因寡不敌众,由头人统领逃到白马坡。所有人疲惫不堪,以酒解疲劳,醉后倒头便睡。约三更时分,官兵追来。这时,逃难时带来的一只白公鸡便不停地叫鸣,唤醒了头人夫人。她听到远远追来的官兵队伍,急忙推醒头人说:“官兵追来了!”头人叫人唤醒了族人,组织白马人转移逃难,在树林中隐藏起来。官兵赶到后,白马人已经跑得无影无踪,四处查找不见影子,只好收兵而去。白公鸡叫鸣,帮助白马人逃过了一劫。白马人感念白雄鸡的这一功德,后来组织了一次盛大的祭祀活动,将这只白雄鸡放生,并命令白马人家家养白鸡,人人在帽顶上装饰白雄鸡尾羽。从此,白羽毛成了白马人的一个重要标志,哪里有白马人,哪里就晃动着白羽毛[5](P80)。

版本二:白马人插鸡毛有一个美丽的传说。相传很久以前,封建统治者派官兵进攻白马人居住地,白马人拼命抵抗,一年之中交战好几次。后来白马人寡不敌众,惨遭杀害,5万多人中仅存3千多人,只能退到深山老林中。官兵还不甘心,想把白马人杀尽。消息让被俘的白马人戎鲁探听到了,他设法在半夜逃走,回去报信。他翻山越岭,饥饿疲惫,昏倒在一座山梁上。眼看官兵越逼越近,形势十分危急,忽然,山顶上一只白色公鸡引颈长鸣,惊醒了昏睡中的戎鲁,他赶忙爬起来,连夜赶到茂密的原始大森林中,给同胞通报了消息,这样白马人才得以脱险。从此,白马人就在毡帽上插白色雄鸡尾羽,以纪念那只立功的雄鸡[6](P48)。

版本三:在很早以前,白马人的王带领军队与入侵者发生了战争,这场战争进行得很激烈,白马人虽然很英勇,但终于还是寡不敌众,白马人全军覆没,最后就剩下王一个人逃了出来。这位王跑到最后又饿又累,晕倒在一座山脚下。眼看追他的敌人越来越近,王还没有醒来。正在这危急关头,山顶上有一只大白公鸡打起鸣来,鸣声惊醒了王,使他得以脱险,也使得白马人得以延续至今。为了纪念大白公鸡对白马人所做的贡献,后来的白马人无论男女都要在帽顶上装饰白雄鸡的尾羽,以显示白雄鸡在白马人心目中至高无上的地位[7](P214)。

从以上3种记忆版本来看,尽管白鸡传说在各地白马社区的版本不同,但其基本的主题是一致的,即在族人生死存亡的危难时刻,白鸡挽救了白马人,给了他们再生的机会。白马人感念白雄鸡的这一功德,在“沙嘎帽”顶上装饰白雄鸡尾羽以示纪念,以显示白雄鸡为救命恩人。

其次,白鸡是祥瑞动物,具有镇邪功能。白马人视白鸡为祥瑞的观念,继承于中华先民崇尚白色动物,视其为祥瑞的观念。如《尚书大传》卷四云:“周公居摄六年,制礼作乐,天下和平。越裳以三象重译而献白雉。”《春秋感精符》曰:“王者德流四表,则白雉见。”《孝经·授神契》曰:“王者德至鸟兽,故雉白首。”《抱朴子》曰:“盖白雉之所出,周成王所以为瑞者,贵其所自来之远,明其德化所被广,非谓此为奇。”《魏略》曰:“文帝欲受禅,郡国奏白雉十九见”。据强曲白马人余林机所述:“白马人尊崇白色,把白色东西当作吉祥物。禁忌坐在白石头上,禁忌猎杀白色动物,如熊猫、白羚牛、白锦鸡和鸽子等。把白马、白狗也看作吉祥物,不得伤害,饲养白马、白狗、白牛、白鸡、白鸭作为镇邪之宝。”[5](P81)《花镜》也云:“鸡,一名德禽,一名烛夜,五方皆产,种类甚多……雄鸡角胜,目能辟邪,其鸣也知时刻,其栖也知阴晴。又具五德:首顶冠,文也,足博距,武也,见敌能斗,勇也;遇食呼群,仁也;守夜有时,信也”[8](P89)。

再次,白鸡尾羽是白马武士的标记,也是其英雄武勇的象征。自古鸡就是英雄武勇的象征。如《太平御览》引《梦书》云:“鸡为武吏,有冠距也。梦见雄鸡忧武吏也。”这对于白马族群也不例外。据“入贡山”班保林所述:“白马人头上戴的沙嘎帽插白雄鸡尾羽,最初是在打仗中作为辨认自己人的标记。我们白马人在漫长的历史进程中经受了太多的战争,有本民族与其他民族之间的战争,也有反抗统治者的战争。在战争中,白马人在帽子上插一支白鸡羽毛作为标记,无论白天还是夜晚,一眼就能看出是自己人还是敌人,便于凝聚队伍,防止误伤。后来人们也感觉到,在‘沙嘎帽’帽顶上装饰白雄鸡尾羽使带帽者显得更加英俊、更加精神,于是‘沙嘎帽’顶上有白雄鸡尾羽便逐渐成了白马人日常的装饰”[5](P81)。

综上所述,作为服饰(“沙嘎帽”)和“民间历史”(folk histo ries)(白鸡传说)集合的符号性纽带的背后深深地蕴藏着较为明显的事实真实和意义真实。首先,白鸡传说折射出了处于华夏边缘的白马族群在实际生存中遭受的战乱之苦,如白雄鸡为白马人的救命恩人。其次,白鸡传说也蕴含着白鸡在白马族群文化中扮演的多重意象:吉祥物、镇邪物和英雄武勇的象征。如果说,“沙嘎帽”和作为帽饰的白雄鸡尾羽体现了白马族群认同的事实真实,那么,虚构的白鸡传说则体现了白马族群认同的意义真实。白鸡传说所构拟的历史,属于美国人类学者凯斯(Charles F·Keyes)指称的“民间历史”,即韦伯所谓的“共同记忆”(shared memo ries)的一部分。这一特定的民间口述史显然是由白马族群认同的需要而设定的。而族群认同的获得总是以某种象征符号的连续性使用作为标志的,其社会成员对这些象征符号的使用能力、意愿、解读以及诠释,将直接促成对传统文化认同的继承轨迹。白马族群正是以白雄鸡尾羽使得这些文化意象得到了传承和延续。

尽管白马族群尚属国内人口较少民族③,但也是中华民族大家庭的重要成员。从其空间分布来看,其所处地理环境比较封闭,民族人口聚居程度相对较高,因而民族文化形貌还相对保持得比较完整。由于白马族群杂居于汉、藏和羌族的多元文化交汇地带,加之汉、藏族文化相对强势,因而,其文化极易受影响。因此,体现白马族群外部特征的表层文化也丧失得较快。尽管白马人与汉、藏和羌族之间的共同性在逐步增强,但各族群也都试图通过某种方式来保持本民族的内部认同。这对于白马族群而言也不例外。白马族群正是通过作为其民族服饰的典型代表——“沙嘎帽”在汉、藏和羌族群边界中固守自我认同。“沙嘎帽”对于白马族群认同的重要意义就在于:其不仅是本民族文化的重要标志之一,也是能够体现族群文化区分边界的重要象征符号。白马族群往往把“沙嘎帽”作为本民族或同一群体形象的表征,多在民族群体活动中穿着本民族服装以便增进族员之间的感情。所以说,“沙嘎帽”不仅有着区分不同民族文化的功能,同时亦有着认同白马民族文化、凝聚群体的意义。

千百年来,白马族群之所以能够在汉、藏和羌族群边界中顽强的存在,这主要归功于“沙嘎帽”所蕴含的内在意象——白鸡传说。白鸡传说是白马人发展史上的重要历史事件,成为白马人重要的集体记忆。尽管从理论上,民间传说的记忆文本是民众的民间解释,其事实的真实缺乏信度,但尽可能收集多个流传较广的文本在不同地区、不同人群中的意义畸变,并加以比较,可使传说的记忆文本透露出来的意义真实更具有可信度。虚构的白鸡传说体现了白马族群认同的意义真实,其最基本的功能,就是进行区分和认同,强化白马族群的认同感和归属感。正如纳日碧力戈教授所言:“族群的核心是神话、记忆、价值和象征符号。时代可以变化,条件可以不同,一个族群的神话、记忆、价值和象征符号,即象征——符号丛,却可以保持稳定,可以附着、渗透在不同的原有或者外来的文化特征上”[9](P61)。尤其是对无文字的白马族群来说,白鸡传说无疑是一种经典的族群记忆形式。而且在日常和传统节日中白鸡传说为全村寨所共享而成为白马人的村寨记忆。在白马村寨内,传说、记忆和口述史,往往三者合一,成为具体时空中白马人共同拥有的传统。

图1 沙嘎帽

注 释:

① 白马人指的是现居住在甘肃省文县和四川省平武、九寨沟县境内的游离于汉、藏和羌族边缘的一个少数民族。根据四川省民委民族识别调查组1979年写的《白马藏人调查组资料辑录》统计的材料,平武县的白马氐人约为1 700余人,南坪县的白马氐人约为4 000余人,文县的白马氐人约为4 500余人,共约10 200余人。2000年人口普查时平武县的白马氐人为3 627人,比1979年普查翻了一番,估计现在白马人总人口约为20 000余人。就其族群归属而言,解放初,其被官方界定为“白马藏族”。目前,国内学术界对其族群归属有:氐族说、羌族说和藏族说,而在白马民间,白马人自称“peY”(贝),俗称“白马人”,并不认同藏族归属。

② 资料整理自:邱正宝:《陇南白马人民俗文化研究》(调查资料卷)[M],兰州:甘肃人民出版社,2009:72-76,有所变动。

③ 在中国55个少数民族中,各民族之间人口数量相差很大,一些民族人口数量很少,有的只有寥寥数千人或几万人,相对于那些几百万人乃至上千万人口的少数民族来说,它们是少数中的少数,因此把这些小民族称为人口较少民族。

[1] 王明珂.历史事实、历史记忆与历史心性[J].历史研究 ,2001,(05) :138.

[2] 葛剑雄.历史学是什么[M].北京:北京大学出版社,2002.

[3] 马长寿.氐与羌[M].上海:上海人民出版社,1984.

[4] 杨鹃国.符号与象征——中国少数民族服饰文化[M].北京:北京出版社,2000.

[5] 邱正保.陇南白马人民俗文化研究(调查资料卷)[M].兰州:甘肃人民出版社,2009.

[6] 刘吉平.太阳、月亮、星星及鱼——白马藏族人服饰中的符号语言特征探析[J].天水师范学院学报,2010,(04):48.

[7] 邱正保.陇南白马人民俗文化研究(论文卷)[M].兰州:甘肃人民出版社,2009.

[8] 金宝忱.民俗事项中的鸡崇拜[J].黑龙江民族丛刊,1993,(04):89.

[9] 纳日碧力戈.现代背景下的族群建构[M].昆明:云南教育出版社,2000.