矮塔斜拉桥的发展历程、现状及前景展望

2011-01-25吴玲正

吴玲正

(广东省公路勘察规划设计院有限公司)

1 引言

1.1 矮塔斜拉桥结构体系的提出及首次运用于工程实践

矮塔斜拉桥这一结构形式最早是由法国的Mathivat教授在1988年提出来的,当时的正式提法为超配量体外索PC桥(Extradosed prestressing concrete bridge)。这一概念的提出直接与法国西南部的Alert Darre高架桥的方案设计有关,Mathivat教授采用这一首创的桥梁结构体系设计的桥型成为备选方案,但最终未被采纳实施。此后,德国的Antonie Naama教授于1990年提出了组合体外预应力索桥的概念,即在主墩墩顶加设立柱,将永久性体外预应力钢束两端分别锚固在立柱和主梁上,以分担主梁受力。从上述描述来看,Antonie Naama教授的提法与Mathivat教授设计的桥型方案十分接近。随着这一结构体系不断被各国学者提出,实桥的出现也日趋进入历史日程,1994年日本建成了世界上第一座超配量体外索PC桥——小田原港桥。

1.2 矮塔斜拉桥结构体系早期在我国工程理论界的传播

小田原港桥的建成立刻引起了全球桥梁工程界的广泛关注,我国工程师和学者也对这一新颖桥型产生了极大兴趣。鉴于其初始名称较为拗口,且给人感觉较为模糊,为了便于在国内交流和推广,1995年我国著名桥梁专家严国敏先生首次将这一结构类型桥梁称为“部分斜拉桥”。采用这一名称是基于桥梁的外观和拉索的使用效能,首先,此种桥梁有着与斜拉桥相似的外观,墩、塔、梁、拉索一应俱全,但在结构性能上,与斜拉桥相比,其斜拉索仅仅承担部分荷载,还有部分荷载由主梁承担,其拉索仅起着部分的作用,因此称其为“部分斜拉桥”。再后来,国内工程界人士根据此种桥梁外观的一个显著特点——塔高较小(与同等跨径的斜拉桥相比)将其称为“矮塔斜拉桥”。两种名称相比,前者更侧重于结构的受力特点,意义明确;后者尽管欠严谨,意义也不甚明确,但直观性较强,易于为大家所接受,因此流传得更为广泛,称成为主流叫法,前者逐渐成为对后者的一个注解,两者并行称谓这一新颖的桥型。

2 矮塔斜拉桥的结构特点和发展现状

2.1 矮塔斜拉桥的结构特点

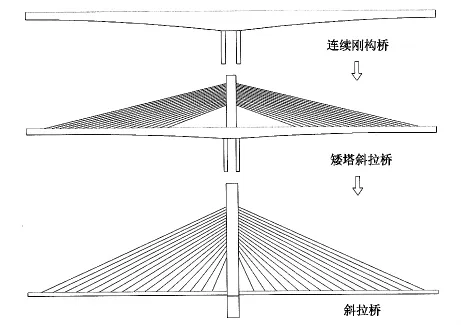

同任何事物一样,有了上、下限的极端状态,中间态的出现就会成为必然,使上、下限之间有连续的区间。将梁桥与斜拉桥相比较,前者的受力主体就是梁体,而后者则是斜拉索,相对前者,在同等跨度条件下,后者的梁体高度显著减小,刚度亦然。考虑到斜拉索也是柔性构件,因此可以说斜拉桥是柔性结构,梁桥则属于刚性结构。上世纪90年代,梁桥和斜拉桥无论是在理论上还是在工程实践上均已发展成熟,此时,出现一种介于梁桥和斜拉桥之间的半刚半柔桥梁结构成为历史的必然,以填补两者优势跨径之间的区域,具体地说,主要是200~300m跨径。从图可以看出,在同等跨径条件下,连续刚构(即墩梁固结的梁式结构)的梁高最大,斜拉桥的梁高最小,矮塔斜拉桥则居于二者其间。较之斜拉桥,矮塔斜拉桥的塔柱更矮,截面也更小;斜拉索倾角更缓,沿塔身竖向布置更密。三种桥型几何外形的不同是由其受力特性不同决定的,在受外部竖向荷载时,梁式结构依单纯靠梁体受弯、受剪;矮塔斜拉桥的梁体承受压、弯、剪的作用,斜拉索受拉;斜拉桥的梁体仅受压,斜拉索受拉。从连续梁、部分斜拉桥到斜拉桥,是主梁受力逐步弱化、斜拉索受力逐步强化的转变。正是由于斜拉桥拉索起的作用较之矮塔斜拉桥更强,因此用于锚固拉索的主塔受力也更大,塔柱需要设置更大的体量。

图1 三种桥型结构对比图

(1)从既有工程经验总结出矮塔斜拉桥特点

①塔高较矮,一般为主跨1/8~1/12。拉索倾角较小,拉索为主梁提供较大的轴向力。并且拉索尽可能密集地通过塔柱的上部区域,塔上仅设抗滑锚。

②受力上以梁主,索为辅,梁体高度大约是同等跨径梁式桥的1/2倍或斜拉桥的2倍。

③梁上无索区较之一般斜拉桥要长,还有较明显的塔旁无索区段。

④边孔与主孔的跨度比值在0.5~0.6左右,与连续梁较为接近。

⑤拉索多成扇形布置,且集中在塔顶通过,索鞍鞍座目前普遍采用分丝管结构。

⑥斜拉索在梁上宜布置在边跨中及1/3中跨处,边跨没有斜拉桥的特征构件——背索。

(2)矮塔斜拉桥结构体系的分类

矮塔斜拉桥就其结构形式可以分为四大类型:塔梁墩固结体系;塔梁固结、简支于墩顶;塔墩一体、主梁简支于墩上;塔墩一体、墩梁分离。四种结构体系的示意简图见图2,小田原港桥即为塔梁墩固结体系桥型,日本蟹泽大桥采用的是塔梁固结、简支于墩顶的结构形式,著名的瑞士太阳山桥则采用了塔墩一体、主梁简支于墩上的结构形式,塔墩一体、墩梁分离的漂浮结构形式笔者目前还未见到相关报道。

图2 矮塔斜拉桥主要4种结构体系简图

2.2 矮塔斜拉桥的发展现状

矮塔斜拉桥发端于日本,从1994年第一座矮塔斜拉桥——小田原港桥建成至2000年,该种桥型在日本得到了快速的发展,陆续建成了几十座桥,结构类型全面,使设计和施工技术趋于成熟。2000年至2005年,日本建造矮塔斜拉桥的速度趋缓,建成桥梁座数急剧减少,05年以后基本停滞,建设高潮的转向我国。从2000年我国建成第一座矮塔斜拉桥——芜湖长江大桥(公铁两用桥)及2001年建成第一座纯公路矮塔斜拉桥——漳州备战大桥开始至今,我国已建成上百座该种桥型。在桥型的选择上,起初以单索面为主,现在双索面的部分斜拉桥呈逐步增长态势,使斜拉索和主塔的景观效应更加显著。在技术层面上,由起步阶段从国外引进消化吸收到现阶段自主创新逐步推进,其中,最主要的创新体现在索塔的锚固体系上,将双套管索鞍改进为分丝管索鞍,使拉索在主塔上的应力集中现象大大减小,提高了索股的耐久性,且后期换索方便很多。可以说,目前我国的矮塔斜拉桥设计和施工技术是走在世界前列的,也一直在引领这一发展趋势的。

3 矮塔斜拉桥的前景展望

矮塔斜拉桥虽然出现较晚,但由于其刚柔相济的结构特点,且兼具经济、美观和施工方便,使其成为200~300m跨径的优势桥型。鉴于上世纪末至本世纪初我国修建的大量大跨度梁式桥很多都有后期跨中下挠严重的病害,而矮塔斜拉桥由于具有斜拉索(也即体外预应力),使得其先天具备抵抗这一病害的能力,较之前者耐久性更好,因此在100~200m这一传统梁式桥的优势跨径区具备也较强的竞争力。相对于斜拉桥,其整体刚度更大,因此更适合用于对刚度要求较高的铁路桥,我国第一座矮塔斜拉桥——芜湖长江大桥正是公铁两用桥。目前,我国高速铁路呈现迅猛发展态势,矮塔斜拉桥在高速铁路桥上的运用还有很大的发在潜力。较之斜拉桥,矮塔斜拉桥主塔刚度更大,因此更适合设计成多塔桥梁,在水域较宽但深洪区较窄的位置,其比斜拉桥更经济、更适合。将波形钢腹板叠合梁运用到矮塔斜拉桥上,使得其跨越能力大大增加,运用范围也更加广阔。

4 结语

矮塔斜拉桥是一种新颖的桥梁结构形式,其刚柔相济的结构特性和索梁配合的受力模式使设计者有很大的发挥空间,较之梁桥和斜拉桥,其运用也更加灵活。随着新技术和新材料的不断出现,矮塔斜拉桥也将向着更高的技术层面发展,为我国交通事业发挥更大的作用。

[1] 严国敏.现代斜拉桥[M].成都:西南交通大学出版社,1995.

[2] 严国敏.试谈“部分斜拉桥”——日本屋代南桥、屋代北桥、小田原港桥[J].国外桥梁,1996,(1).

[3] 严国敏.再论部分斜拉桥,兼论多塔斜拉桥//第十三届全国桥梁学术会议论文集[M].上海:同济大学出版社,1998.

[4] 陈宝春,彭桂翰.部分斜拉桥发展综述[J].华东公路,2004,(3).

[5] 刘士林,王似舜.斜拉桥设计[J].华东公路,2006.