“探究:牛顿第一定律”的教学案例

2011-01-24张晓波

张晓波

(内乡县初级中学 河南 内乡 474350)

1 教学设计

1.1 教学思想

本节包含牛顿第一定律和惯性两部分.教材内容较多,《课程标准》要求较高,而学生的“前概念”根深蒂固,自制力弱,课堂注意力集中时间较短,在规定时间完成学习任务难度较大.所以,教学设计采用“五让”教学法,充分发挥学生的主体地位和教师的主导作用,激发并保持学生的学习兴趣,延长学生的注意力集中时间,提高学习效率.

1.2 教学目标

(1)知识与技能

1)通过实验探究,理解牛顿第一定律和惯性.了解伽利略的理想实验.

2)了解利用惯性及防止惯性危害的方法.

(2)过程与方法

1)体会亚里士多德和伽利略的思想冲突.

2)经历探究过程,用自己的语言表述牛顿第一定律的内容.领会控制变量的研究方法,了解物理学上理想实验的实质,发展学生能力.

(3)情感态度与价值观

1)通过探究活动,逐步使学生养成实事求是、尊重自然规律的科学态度,认识交流与合作的重要性.

2)能够将惯性知识应用到生产、生活实践当中,强化STS教育.

1.3 重点难点

重点:通过对实验探究的参与,强化学生探究能力;加深对牛顿第一定律和惯性的理解.

难点:转变学生的错误概念,力是维持物体运动的原因和出手的球能继续运动是受惯性力的作用.

1.4 教学媒体

带斜面的木板,小球,毛巾,棉布,木板,红黄蓝三色标志小旗,玻璃杯,盐水,鸡蛋,小车,站立的玩具小人,多媒体课件.

2 教学过程

2.1 引入新课

(1)通过学生实验介绍亚里士多德对运动和力的认识

将亚里士多德思想的由来转变为学生实验,让学生用力推动课桌上的物理课本或小球,提醒学生注意观察实验现象,屏幕以填空的形式提示现象说明的问题.

学生归纳结论后,教师介绍亚里士多德的观点,让同学们阅读教材中的具体内容,提高学生的自主阅读能力.

(2)通过模拟动画介绍伽利略对运动和力的认识

教师启发学生提出疑问:这种认识正确吗?观看300多年前伽利略理想实验的模拟动画,使抽象的图片直观化.

(3)激发学生的思维冲突

教师启发学生思考:究竟是亚里士多德的观点合理,还是伽利略的观点更科学?

2.2 新课导学

(1)牛顿第一定律

1)探究牛顿第一定律

a.提出问题

教师引导学生由伽利略的理想实验思考:假若右侧斜面变成水平放置,小球能否一直滚动下去,原因是什么?若小球受到的摩擦阻力越小,小球运动的距离将会如何变化?

b.猜想

教师启发学生猜想:若小球受到的摩擦阻力越小,小球运动的距离将会越远.

c.制订计划与设计实验

教师通过屏幕以问题的形式,引导学生积极思考实验探究的的方法:应控制什么,改变什么,观察什么;应如何控制,如何改变,如何观察;明确探究思路,展示设计方案,教师点拔指导.通过制订计划与设计实验的训练,充分发挥学生的创造力,让学生掌握科学探究方法,具有控制变量的意识,发展初步的科学探究能力.

d.进行实验与收集证据

首先对学生进行科学分工,一人操作一人观察记录;然后让学生按照设计的探究方案,分组进行实验比赛,教师巡回指导.培养学生的合作竞争意识,提高学生的实践能力.

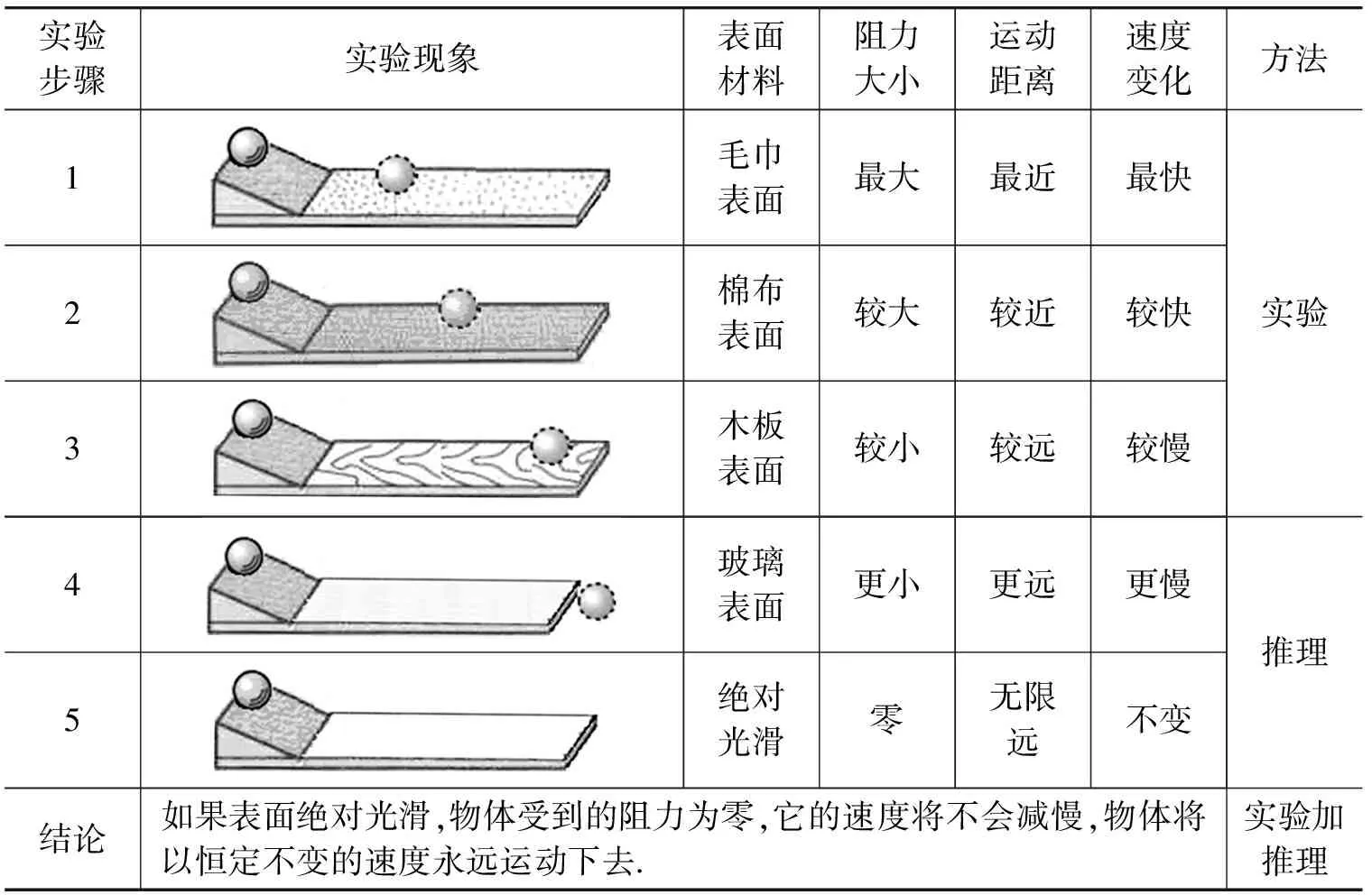

e.分析论证

通过小组展示数据,归纳结论,教师启发推理:如果小球再滑到更光滑更长的玻璃表面,这时小球受到的摩擦阻力如何?小球运动的距离又如何?如果小球滑到一个光滑的表面,小球在上面不受阻力的作用,小球将如何运动?让学生根据探究和分析完成下面表格,使学生初步认识实验加推理的科学研究方法,掌握从物理现象和实验中归纳简单的科学规律的信息处理方法,提高学生分析概括能力.让学生书面或口头表述自己的观点,培养学生评估和听取反馈意见的意识,提高其信息交流能力.

表1

2)牛顿第一定律的内容

教师补充介绍笛卡儿的研究与牛顿第一定律的关系.让学生学习科学家的探索精神,养成实事求是、尊重自然规律的科学态度.

3)拓展点拔

教师以问题的形式展示对牛顿第一定律的理解,让学生结合自己的表述和理解,思考回答牛顿第一定律的内涵和外延,充分发挥学生的主动性,让学生在练中掌握牛顿第一定律.

(2)惯性

1)惯性的定义

从牛顿第一定律的内涵入手,由理论的层面引出惯性的定义.既培养学生理论探究的意识,又使知识过渡自然.同时仍以问题的形式,让学生思考惯性的内涵和外延,在练中加深学生对惯性的理解.

2)惯性现象

对于惯性现象的普遍性,通过三个实验逐步让学生体会一切物体都有惯性:第一步利用“老鹰捉小鸡”游戏,让学生在玩中体会惯性现象的存在;第二步利用学生身边的物品做鸡蛋进杯实验,让学生在做中体会惯性现象的存在;第三步利用玩具小人代替惯性小车实验中的长方体木块做实验,加强物理知识与实际生活的联系,让学生在变式中体会惯性现象的存在,提高学生知识迁移的能力.对于利用惯性知识解释简单现象,由教师引导以层进的方法:

先示范后填空,最后独立作答,引导学生尝试解释现象的原因,逐步提高学生解决问题的能力.

对于惯性知识在生产和生活中的应用,让学生从探讨惯性现象的利弊入手,探究生活中利用惯性的实例和防止惯性危害的方法,使学生认识到物理规律对解决实际问题的巨大作用,培养学生将所学知识应用于实际的意识和创新能力,强化STS教育.

2.3 新课小结

新课小结充分发挥学生学习的自主地位.让学生阅读教材,回顾一下本节所学内容后,谈谈在本节课中有何收获.这既能提高学生分析归纳能力和语言表达能力,又能培养学生主动与他人合作的精神.

2.4 课外实践活动

课外实践活动设计两道题:一是让学生体验当汽车静止、以某一速度正常行驶、速度增加、速度减小、转弯等时刻的感觉,尝试用学过的知识作出简单的分析.二是让学生通过查找文献资料、网络和调查等渠道,收集与惯性有关的现象,感知惯性的普遍性,分析其利弊,讨论利用惯性和防止惯性危害的方法.然后以“如果物体没有惯性,世界将……”为题写一篇富于想象力的作文.

通过实践活动让学生领略物理的美妙与和谐,激发学生对物理的学习兴趣.同时将信息技术渗透于物理教学之中,引导学生正确上网,客观地认识世界、理解世界.