论翻译理论体系的重构问题

2011-01-24冉隆森

冉隆森

(遵义师范学院外语系,贵州遵义563002)

1972年,美国翻译理论家霍姆斯(James Holmes)在《翻译研究名与实》中首先较为全面地描述了翻译研究的学科内涵和研究领域,给翻译是否应为独立的学科之争打上了句号,标志着翻译学学科的确立。西方的翻译研究和学科意识在20世纪50年代全面觉醒,70年代把翻译作为独立的学科加以研究,80年代翻译研究出现了蓬勃发展的景象。由于历史的原因,我国翻译研究略迟于西方,也经历了唤起理论意识、唤起学科意识和翻译学科理论建设三个阶段。这一点可从1987年到2009年间在青岛召开的三届翻译理论研讨会的中心议题中得到充分的体现[1]。近二十年来,我国译界在借鉴西方译论的同时,对翻译理论也进行了大量卓有成效的研究。这不但给广大的翻译研究人员和翻译工作者以极大的鼓舞,也促进了翻译事业向前发展。随着译论研究视野的扩大,众多较有影响的理论学派涌现出来,如雅可布森、卡特福得、费道罗夫等学者倡导的等值论,奈达的等效论,佐哈尔的多元系统论,图里的描写翻译学,勒菲弗尔的“意识形态、诗学、赞助人”三因素,弗美尔的目的论等,还有近现代产生的各种理论,如解构主义、后结构主义、后现代主义、后殖民主义、女性主义等,都对翻译研究产生了或多或少的影响[2]。特别是随着国际译学界实现了翻译研究的文化转向,尤其是随着代表当代国外翻译研究文化转向的一些译学论著陆续译介到国内,国内译学界表现出了较为强烈的反响。这种开放性的多学科、多角度、多侧面、多方法、多层次的翻译理论研究,一方面给翻译研究带来勃勃生机,但同时也不可避免地导致译学研究界限模糊,总是依附于其他学科,未能形成全面独立的学科体系。于是出现了翻译研究本体与偏体之争。作者试图从翻译学的研究对象着手,对翻译研究中的翻译标准、翻译方法与影响因素进行描述,厘清它们之间的关系,阐明它们在翻译研究中的主体作用。并以此为主线探讨并说明翻译本体与翻译本体研究这一议题。继而提出重构翻译理论体系的设想。

一、翻译体系的三个层面:翻译标准、翻译方法和影响因素

众所周知,翻译是涉及语言和文化的语际转换活动,其目的是为了文化交流和信息传播。在翻译的过程中,译者总是按照一定的准则,考虑文本的各种差异因素,去寻找合理的翻译方法,从而保证译文文本在意义、形式、风格等方面切合或接近原文文本。这个标准就是翻译标准,所寻找的方法就是翻译方法,所考虑的差异因素就是影响因素。由此可见,翻译标准、翻译方法和影响因素是翻译过程中不可或缺的三个主体层面。它们各有分工,翻译标准是翻译活动的目的指向;影响因素是通往翻译目的地过程中的障碍和拦路虎,也是影响翻译方法甚至翻译标准的复杂因子;而翻译方法则是实现翻译标准的手段。三者共同作用,各施其职,确保了翻译质量,同时也构成了翻译理论体系的朴素基础,即译学的本体基础。在层次和变化状态上,翻译标准处于体系的内层,它相对稳定和固定;翻译方法处于体系的中层,呈现出活动状态;影响因素处于体系的外层,它使翻译活动和翻译研究更具意义和魅力。为了使上述论述更清楚明晰,作者略对这三者进行描述。

1.翻译标准

标准是衡量事物的准则。标准具有规约性和不可变性,亦可谓标准化。然而翻译标准从一开始就未满足过这些特性。国内各时期代表性的翻译标准表述各异,视角各异。翻译标准呈现多元化现象[3]。

现有的翻译标准具有两大特点。一是多样性和非标准化特点;二是模糊性和歧义性特征。前者是翻译理论学派的多样性所致;后者是标准过于笼统所生。尽管有人将翻译标准分为最高标准和最低标准并给予适当的描述,都只适合于评价译文产成品,而不能指导译者进行某一文本的翻译。因此,是否有必要将现有翻译标准放在不同文本的视角下加以重新审视,打破学派壁垒,细化和完善过于笼统的标准,制定更具针对性和指导性的、鲜明简单基于不同文本的多种标准?因为标准越细,对译者的制约力就越高,标准越笼统,译者的自由度就越大,出现不合格翻译的几率就越大。

翻译标准是翻译理论体系的内层,关乎翻译的质量。它与外层的影响因素一道内外夹击,左右着翻译过程中所采用的方法与策略。随着近些年译界对外围影响因素研究的不断拓展,翻译标准的研究也应加以拓展,否则标准就不能适应译学发展的需要。

2.翻译方法

翻译方法要解决的是“怎么译”的问题。翻译方法研究的宗旨是寻找和完善具有启示和指导作用的宏观方法和具有模仿作用的微观技巧,是翻译研究的最终目的。因此可以说,翻译方法研究是翻译研究总的指归。

翻译方法研究是翻译研究中的学术因素,处于翻译体系的中层。它与源语和译语两种语言文字和这两种语言文字所负载的文化信息紧密相连,它也涉及社会背景和历史背景、译者、作者、赞助人等非学术因素,翻译方法还受到翻译标准的制约,翻译方法的使用还离不开贯彻它的原则。因此,对翻译方法的研究不但要把着眼点放在方法本身上,还应关注译法的产生机制和译法的贯彻原则。译法研究呼唤理论指导,译法研究应在方法论的视角下进行。

3.影响因素

影响因素即影响翻译的因素,换言之,也就是影响翻译方法的因素。对影响翻译的因素进行分析梳理,不仅有助于翻译策略和方法的正确采纳和使用以提高翻译质量,还有助于建构和完善翻译的学科体系。影响翻译的因素很多,简要说来可以分为语言因素、文化因素、社会因素、人的因素等几大方面。

翻译的影响因素有宏观因素和微观因素。它处于翻译理论体系的外层。有人认为影响翻译的因素是非学术因素。无论是学术因素还是非学术因素,它们都与翻译本体研究——“翻译是什么”息息相关,没有这些因素,翻译研究本体——“翻译是如何运作的”就是无源之水和无本之木。

但正是这些非学术因素或外围因素,一旦被人们放大性地利用,就会扰乱人们的视线,使人们看不清究竟谁是翻译研究的主体。

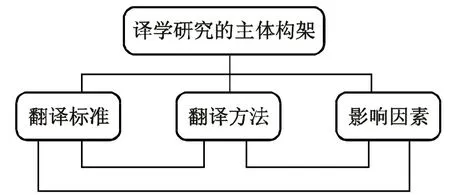

二、翻译研究理论体系与翻译学研究的主要对象

有人说翻译研究像一盘散沙,没有系统的理论体系。说这话的人是没有看清翻译研究的主体构架。何为理论体系?通常情况下,理论体系包括指导思想、基本理论以及它所涉及的对象等。在任何一种理论对象的内部,都包含着由各种要素性概念所构成的系统或体系,并通过这个系统或体系的结构,将其本质性的联系加以说明。由系列相关概念构成的相应的理论范畴,在实质上,往往就是与系列相关概念相对应的事物在人们的思维活动过程中的反映。理论要素所构成的结构关系,应符合其相应的事物运动的现象、本质及规律。翻译理论体系也大致如此。翻译研究的要素性概念构成的系统就是译学研究的主体构架,即翻译标准、翻译方法和影响因素这三个层面。翻译理论就是以此构架为依托,论述此构架各要素间本质性的联系。而翻译研究既要回答“翻译是什么”和解决“翻译是怎样运作”的问题,也要寻找回答和解决上述问题的指导思想、方法和途径。这样,翻译理论体系才可以称作完整的翻译体系。因此翻译理论体系应由翻译活动的总的要求,总的原则,总的方略以及指导这些要求、原则和方略的相应理论构成。

1.翻译研究的基本对象

如作者第二部分所述,翻译是在三大因素共同作用下完成的。这三大因素是翻译标准,翻译方法和影响因素。他们构成了翻译学研究的基本对象,即译学研究的本体。三者之间的关系如图1所示。

图1 翻译三大因素结构关系

由图1可见,翻译学的构成有其自身的规律。翻译标准、翻译方法和影响因素共同构成译学体系。它们相互作用,相互影响,缺一不可。它们构成了一个对立统一的矛盾体。三者各有分工,翻译标准是翻译体系中相对稳定的部分,它与各种影响因素一道影响着翻译的方法和策略。翻译方法要解决的是“翻译是如何运作的”。它受制于翻译标准,但又被种种因素所左右,它处于活动的状态,在允许的范围内让标准妥协和让步。翻译方法研究的宗旨是寻找和完善具有启示和指导作用的宏观方法和具有模仿作用的微观技巧。翻译方法研究是翻译研究的最终目标。影响因素处于翻译理论体系的外围,对翻译方法的制定施加影响,甚至还会波及翻译标准。翻译研究的魅力来自影响因素,正是有了它,翻译研究的视角才那么丰富,各种亚属理论才层出不穷。但要特别指出:无论是在译学研究还是在翻译实践中,影响因素只能起影响作用,不能起主体或主导作用。一旦放大了它的作用,翻译研究将变成一种宽泛的文化研究。只有在利用它去探寻合理的翻译方法和制定合理的翻译标准时,影响因素才能发挥其应有作用。

2.翻译研究的基本理论

翻译研究的基本理论涉及翻译的学科地位、翻译性质、翻译标准、翻译方法、翻译任务等基本问题。翻译的基本理论是对翻译的认知,对翻译活动具有实际意义,是翻译研究的重要对象。作者认为:翻译标准、翻译方法和影响因素这三个层面是翻译基本理论的要素性概念,因此,翻译研究的基本理论应以此为依托,论述此构架各要素间本质性的联系。任何理论,只要偏离了这条主线,偏离与实践的紧密联系,都不应该视为翻译研究的基本理论。

近三十年来,尽管翻译基本理论研究已经有了长足的发展,翻译的基本理论仍存在诸多分歧。就拿翻译的学科地位来说,就有所属之争,名实之争,范围之争。翻译标准也存在多元现象:有“目的论”视角下的翻译标准,功能理论下的翻译标准,文体差异下的翻译标准,文学翻译标准,美学思想视角下的翻译标准,后现代文化语境下的翻译标准等等。翻译方法也是一样,也是多种多样。翻译基本理论研究出现分歧是正常现象,没有分歧就没有争论,没有争论就不会推动翻译基本理论的发展。

自从根茨勒在《建构文化》一书的序言中表扬作者“在过去的20年中坚持不懈地建立起了一座座连接翻译研究与其他学科的桥梁[4]”之后,一方面人们对翻译研究的视野打开了,拓宽了翻译研究的范围和方法,把翻译研究推向了繁荣,另一方面翻译研究呈现出学科共时多元交叉的情况,各种视角研究导致各种理论层出不穷。翻译理论出现了“公说公有理,婆说婆有理,大家都有理,无人全有理”的状况。正是这种科学研究中普遍存在的“崇新心理”,使翻译研究抛弃了历史的业已形成的基本和核心的东西,一种现象掩盖了另一种现象。人们不再关注标准、方法、影响因素这条翻译研究的主线。于是放大了文化的作用,缩小了语言的作用;放大了外围影响因素的作用,缩小文本本身的作用;放大了文化学派对翻译的外向型研究,缩小了语言和文艺学派的内向研究,从而导致研究主体的分歧。我们不妨采取一种宽容的态度,不先给他们戴上“偏移”的帽子,而从他们的出发点来看待这些分歧。随着翻译学研究的范围的扩大,我们可以将翻译学细分成基础译学(或本体译学)、关联译学、描写译学、译本研究等。这样,我们就可以把它们归类,肯定它们在译学研究中的地位和作用。这样就避免了相互间争吵,还能为译学研究做出贡献。

总之,作者认为翻译研究的基本理论应致力于本体译学研究为好。应以翻译标准、翻译方法、影响因素为依托,在对翻译认知的同时,也能指导翻译实践。

3.翻译研究的指导理论

翻译研究的指导理论是指指导翻译基本理论研究的理论和指导翻译操作的理论。只有翻译研究的指导理论得以真正形成和达成共识,翻译研究理论体系才堪称完善。翻译学是一门多学科交叉的新兴学科,涉及语文学、语言学、心理学、传播学、文学、哲学、政治、历史、美学、宗教、民俗等众多领域,它们都有可能成为翻译研究的指导理论产生的土壤。另一方面,随着传播学、解构主义、后结构主义、后现代主义、后殖民主义、女性主义等具有广泛解释力的理论的问世,也给翻译研究提供了可以借鉴的理论依据。必要的理论关照和借鉴固然没错,但不应该脱离翻译研究的本体。作者认为,翻译研究指导性理论的产生离不开译学的基本理论,应该将其建立在翻译的性质、翻译的标准、翻译的方法、翻译的任务等基本问题上。只有真正了解了翻译是什么,掌握了翻译的运作规律,正确的翻译研究指导理论才会真正形成和完善。因此,对翻译研究指导理论的探索应该循着这样一条认识路线来进行:(1)对翻译基本体系进行认识。这个基本体系由翻译标准、翻译方法和影响因素构成。这个体系是一个充满超乎人们想象的大大小小矛盾的矛盾体。(2)翻译的运作过程就是一个解决各种矛盾的过程;(3)解决矛盾的指导性方法当数马克思主义哲学中的唯物辩证法;(4)指导翻译研究的理论应为唯物辩证法。因此,作者强烈推举唯物辩证法理论为指导翻译研究的理论。理由如下:

(1)唯物辩证法是一种研究自然、社会、历史和思维的哲学方法,是一套完善的世界观、认识论和方法论的思想体系,是马克思主义哲学的重要组成部分,其核心是矛盾(即对立统一)的观点。虽然唯物辩证法与上述相关理论一样并非新理论,但它具有至高的理论高度,具有广泛的指导意义和解释力,其他理论与之不可企及。

(2)唯物辩证法能指导我们更加客观地解决翻译操作中的问题。翻译是语际转换活动。源语与译语的不同和相互间的文化差异注定了翻译是一个矛盾体,整个翻译过程是一个分析矛盾和解决矛盾的过程。而唯物辩证法中的许多主要观点都与解决矛盾有关。如:矛盾的普遍性和特殊性的关系;主要矛盾和次要矛盾的关系;矛盾的主要方面和次要方面的关系等。诸如此类的观点对于我们解决“忠实与通顺”、“形式与内容”、“异国情调与翻译腔”、“异化与归化/直译与意译”、“忠实作者与背叛读者/忠实读者与背叛作者”、“文学翻译中的神似与形似”等种种矛盾有着理论性的指导作用。

(3)唯物辩证法能帮助我们正确认识和科学把握译学本体与本体研究的辩证关系。由翻译标准、翻译方法和影响因素此三个层面构成的译学本体和研究译学的基本理论的本体研究,虽然每个层面所含内容不同,但彼此之间则相互作用,相互影响。唯物辩证法告诉我们,不能把译学的基本内容与译学的基本理论隔离开来或对立起来,不能片面的强调某一方面的重要性而否定另一方面的地位和作用。要力图使翻译本体与本体研究形成互动的良性制约关系。做好翻译需要科学的基本理论的支持,科学的基本理论又离不开翻译实践。只有在辩证理论的指导下,译学以及译学研究才能在科学的轨道上向前发展。

综上所述,作者作出如下结论:在翻译实践与翻译理论研究之外,需要一个具有广泛指导意义和解释力的理论。这个理论就是马克思主义哲学体系中的唯物辩证法。在这个理论的指导下,我们就能更加客观和公正地看待和解决翻译界存在的争议问题。

翻译的多学科、多角度、多侧面、多方法、多层次的研究导致了译学研究界限模糊,总是依附于其他学科,自身学科体系不独立、不全面的状况。多年来翻译研究本体与偏体之争一直没有停止过。对此,我们必须头脑清醒,以求实的学风来看待这一问题。翻译研究不能“故弄玄虚,避实就虚[5]”,翻译研究要与翻译本身紧密结合,与翻译实践紧密结合。

故此,作者对翻译研究中的翻译标准、翻译方法与影响因素此三个主体层面进行了描述,厘清了它们之间的关系。指出翻译标准、翻译方法和影响因素是翻译过程中不可或缺的三个主体层面。它们各有分工,共同作用,各施其职,确保了翻译的质量,同时也构成了翻译理论体系的朴素基础,即译学的本体基础。继而指出翻译理论就是以此基础为依托,论述此基础各要素间本质性的联系,从而明确了翻译本体研究的主要对象。最后指出一个完整的翻译理论体系既要回答“翻译是什么”和解决“翻译是怎样运作”的问题,也要寻找能够指导翻译活动的总的要求,总的原则,总的方略以及指导这些要求、原则和方略的理论。并针对翻译这一矛盾体的实际,提出以马克思主义哲学中的唯物辩证法为翻译研究的指导理论的构想。

简言之,作者认为,翻译研究离不开翻译标准、翻译方法、影响因素这三个互为作用的本体基础。对三者及其关系进行研究才是翻译的本体研究。一个完整的翻译理论体系应由涉及翻译的本体、翻译的本体研究和合理的指导理论构成。

三、结语

[1] 方梦之.《翻译学理论的系统建构》序——为纪念杨自俭教授而作[J].上海翻译,2009,(4):78-80.

[2] 孙致礼.新编英汉翻译教程[M].上海:上海外语教育出版社,2003.8.

[3] 辜正坤.翻译标准多元互补论[J].中国翻译,1989,(1):16-19.

[4] Bassnet t Susan,Andre Lefevere.Constructing Cultures:Essayson Literary Translation[M].Clevedon and Phi ladel phia:Mul til ingual Matters Ltd.,1998.

[5] 曹明伦.英汉翻译实践与评析[M].成都:四川人民出版社,2007.256.