渤南低凸起西段构造成因机制与油气成藏规律研究

2011-01-23吕丁友侯东梅杨庆红彭文绪牛洪彬

吕丁友 侯东梅 杨庆红 彭文绪 牛洪彬

(1.中国地质大学(北京); 2.中海石油(中国)有限公司天津分公司; 3.中海油能源发展股份有限公司钻采工程研究院)

渤南低凸起西段构造成因机制与油气成藏规律研究

吕丁友1,2侯东梅2杨庆红2彭文绪2牛洪彬3

(1.中国地质大学(北京); 2.中海石油(中国)有限公司天津分公司; 3.中海油能源发展股份有限公司钻采工程研究院)

SN向伸展构造系统和NNE向右旋走滑构造系统的长期交互作用,控制了渤海海域渤南低凸起西段深浅层(古近系和新近系)构造圈闭的形成:深层圈闭是渐新世走滑断层挤压反转形成,提出了“剪刀式”反转模式;浅层圈闭是新构造运动诱发的渤南低凸起西段南边界大断层产生拉分伸展运动的产物。走滑断层在深浅层圈闭形成过程中起到了建设性作用。分析了研究区新近系油气成藏规律,强调“Y”字型伴生断层对油气分布范围的控制作用,提出了“纺锤体式”油气分布模式;指出走滑断层与边界断层或深大断层结合部位易引起地层褶皱变形形成圈闭,这也是油气运移的活跃部位,在今后的勘探工作中应加以关注。

渤南低凸起西段 构造成因机制 油气成藏规律 “剪刀式”反转模式 “纺锤体式”油气分布模式

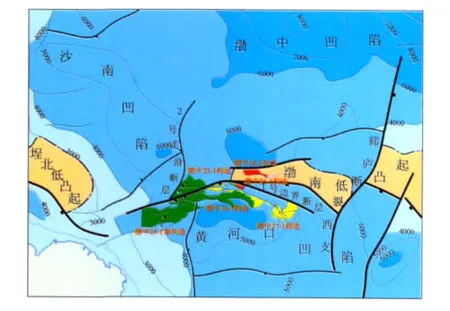

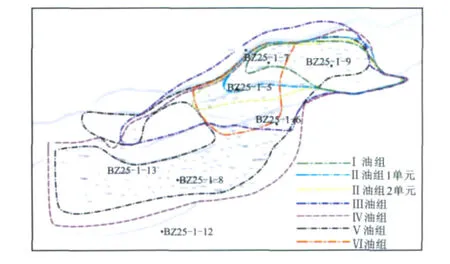

图1 渤南低凸起西段构造简图

渤南低凸起位于渤海海域南部,其被郯庐断裂东西支切割为3段,即渤南低凸起西段、中段和东段。渤南低凸起西段东以郯庐右旋走滑断层西支为界,西至渤中25-1油田西边界2号走滑断层,东西长约45km,北部紧邻渤中凹陷,西北临近沙南凹陷,南面以南掉大断层为界与黄河口凹陷西洼相连(图1)。渤南低凸起西段被3个富生烃凹(洼)陷包围,成藏条件十分优越;近SN向伸展构造系统[1]和NNE向右旋走滑构造系统[1]长期的交互作用,控制了该区深浅层(古近系和新近系)构造圈闭的形成,发育了众多的圈闭。近年来在该区先后发现了渤中25-1、渤中26-2、渤中25-1南、渤中26-1、渤中26-3等一批大、中、小型油气田。从目前发现的储量分布来看,逾70%的油气分布在南界大断层下降盘的新近系地层,反映了该边界大断层强大的油气垂向输导能力,且油气分布在纵横向上具有较强的规律性。深入分析渤南低凸起西段控制圈闭形成的构造力学成因机制和南界大断层及其分支断层对新近系油气分布的控制作用,对类似地区的油气勘探具有借鉴意义。

1 构造成因机制分析

渤南低凸起西段区域构造应力场主要受控于3条主干断层,即1号边界断层、作为渤南低凸起西段东边界的郯庐西支走滑断层和作为西边界的2号走滑断层(图1)。2条主走滑断层走向NNE向,近似平行;1号边界断层走向近EW向,向东西延伸并分别终止于郯庐西支走滑断层和2号走滑断层,3条主干断层相互搭接,在平面上形成“H”形断层组合;3条断层均深切基底,除2号走滑断层渐新世末期以来活动较弱以外,其他2条断层均长期活动。这3条力源大断层相互作用,长期控制着渤南低凸起西段的构造发育,由深至浅形成不同的圈闭样式。深层(古近系)圈闭类型主要为挤压反转背斜构造,以渤中25-1构造为代表;浅层(新近系)圈闭类型主要表现为发育于边界大断层(1号断层)下降盘的具有滚动性质的断裂背斜,成群带分布,具代表性的有渤中25-1南构造、渤中26-3构造、渤中27-1构造(群)等。研究认为走滑断层在渤南低凸起西段深浅圈闭形成过程中起到了重要作用,是控制圈闭形成的主要因素。

1.1 深层圈闭形成的3个主要控制因素

渤中25-1构造位于渤南低凸起西倾末端1号断层上升盘,是一个被1号和2号断层所夹持的挤压反转背斜构造,褶皱变形主要集中在古近系地层,具有圈闭埋藏深(3200~3900 m)、圈闭范围中等(28 km2)、圈闭幅度大(200 m)等特点。该圈闭的形成主要受以下3个因素控制。

1.1.1 “剪刀式”凸起倾末端断裂格局为构造反转提供了有利的边界条件

从基底地震反射解释结果来看,渤中25-1地区基底(T8)块体可分为2块,即位于东部的渤南低凸起西倾末端块体和位于西部的埕北低凸起东倾末端块体,2个凸起块体以2号深大走滑断层为界。埕北低凸起东倾末端在研究区内走向NE,与NNE向2号走滑断层成锐角接触,表现为明显的右旋走滑特征。渤南低凸起西倾末端块体又可进一步分为2个次一级的基底块体,即倾末南支基底块体和倾末北支基底块体。渤南低凸起西倾末端的基底继承了渤南低凸起区的“双峰”结构,分为南北2支,南支基底“山梁”向SW方向倾末,北支基底“山梁”向NW方向倾末,构成渤南低凸起向西“分叉”倾末消失于2号右旋走滑断层的形似“剪刀”的基底断裂格局(图2)。渤南低凸起西倾末端北支基底“山梁”较南支相对宽阔,基底内幕断层发育,埋深较浅;南支基底“山梁”相对狭窄,埋藏较深,北(支)高南(支)低,两基底“山梁”之间以一南掉的倾角低缓的基底内幕大断层相连,构成“两山夹一谷”的基底构造形态。

图2 渤中25-1地区基底断裂格局示意图

通过以上基底格局描述可以知道:渤中25-1构造沙河街组圈闭位于渤南低凸起西倾末端南北2支山梁和2号走滑断层所夹持的封闭区域内,这种“剪刀式”凸起倾末端终止于2号走滑断层的断裂格局严格控制了晚期挤压变形构造运动的南、北边界和西边界,为发育在基底沟谷之上的渤中25-1正反转构造的形成提供了有利的边界条件。

1.1.2 巨厚的沙三段—孔店组塑性地层为构造挤压反转提供了有利的地层条件

在始新世时期,渤中25-1地区为渤南低凸起南北2支倾末“山梁”和西侧的埕北低凸起东倾末端所包围的相对封闭的“山谷”(图2),在裂陷伸展的区域构造背景下,渤中25-1地区作为汇源区沉积了巨厚的孔店组、沙四段、沙三段地层(最大厚度约3000 m),从钻井已揭示的地层岩性来看,沙三段地层以湖相泥岩为主,该套巨厚的塑性地层为构造挤压反转提供了有利的地层条件。

1.1.3 2号右旋走滑断层的剧烈活动为构造挤压反转提供了力源

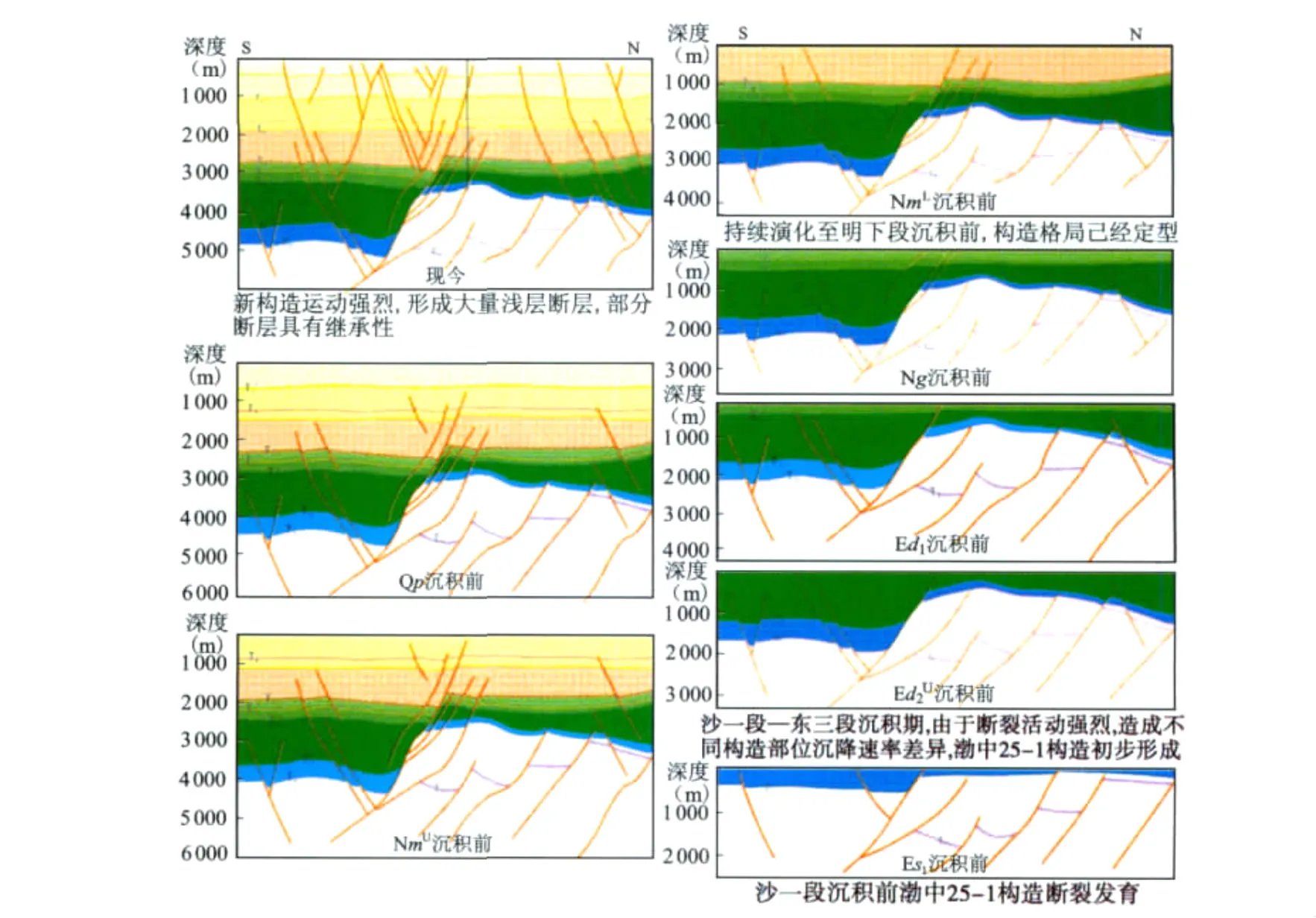

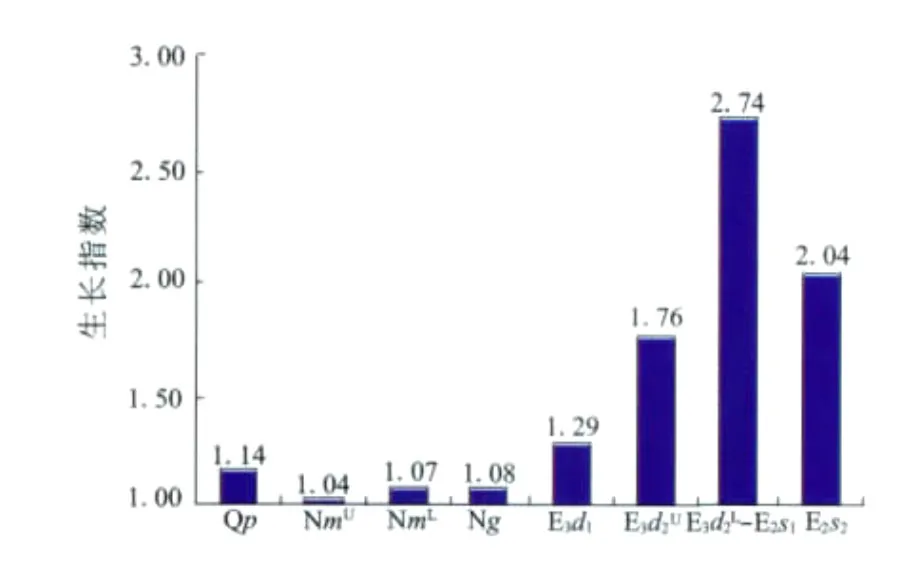

从构造发育情况(图3)可以看出,渤中25-1构造深层沙河街组圈闭自沙三段沉积末期开始发育,在沙二段沉积末期,沙三段顶面构造已经形成但圈闭幅度较小,尚处于构造发育的雏形期;此后该构造持续发育,不断隆升,圈闭幅度变大,到东二下段沉积末期,构造幅度与现今幅度基本相当,从沙二段沉积末期到东二下段沉积末期是该构造的主要形成期;到渐新世末期,构造又有微弱发育隆升,并最终定型。与之相应,作为控制该构造形成的2条主要断层(1号边界断层和2号走滑断层)在构造的主要形成期(沙二段沉积末期到东二下段沉积末期)也表现出强烈的活动性。从1号断层的生长发育情况来看(图4),该断层早期(始新世末—渐新世)剧烈活动,沙二段沉积末期到东二下段沉积末期最大生长指数达到2.74,中新世时期断层活动微弱或基本上不活动;晚期即第四系沉积时期,受新构造运动的影响,该断层又有所活动,生长指数为1.14。

图3 渤中25-1南油田构造发育剖面图

图4 渤南低凸起西段1号边界大断层生长指数图

2号走滑断层在渐新世早期—中期(相当于沙二段沉积末期到东二下段沉积末期)活动剧烈,以压扭性为主,在地震剖面上,地层表现为强烈的正牵引拖曳形变;渐新世晚期活动微弱直至消失,以张扭性为主,在地震剖面上,地层表现为微弱的逆牵引形变;在方差切片上,从深到浅也表现为由一条清楚的大断层演变为一系列右阶雁行小断层直至消失。正是2号走滑断层在沙二段沉积末期到东二下段沉积末期强烈的右旋压扭性强烈活动,在老基底断层(1号断层、内幕断层等)相对伸展活化的背景下,为构造挤压反转提供了力源。

1.2 深层圈闭力学成因机制

始新世末期—渐新世中期,2号右旋走滑断层剧烈活动,切割凸起,断层两盘地层发生平移、压扭和旋转。由于2号右旋走滑断层平面上对基底地层的拖曳作用,造成渤南低凸起西倾末端南、北2支基底刚性“山梁”之间的老滑脱面被激活(平面上2个“山梁”状如剪刀,图2),发生相对运动,挤压上覆塑性孔店组、沙河街组地层发生褶皱变形,上拱反转形成渤中25-1构造(图5),笔者将这种位于凸起“分叉”倾末端部位的构造反转方式称为“剪刀式”反转模式。

图5 渤中25-1构造挤压反转典型剖面特征(in1675)

1.3 浅层圈闭力学成因机制

渤南低凸起西段的浅层圈闭是新构造运动[2-3]诱发1号边界大断层产生拉分伸展运动的产物。浅层圈闭形成的时期很晚(图3),在明下段沉积末期构造尚未发育,到明上段沉积末期,也就是第四系沉积早期构造以事件式迅速形成。笔者认为,作为渤南低凸起西段东西边界的2条走滑断层在更新世—全新世的右旋走滑活动为先存的1号边界断层提供了近南北向的拉分伸展分量(图1),使得大断层下降盘浅层地层发生褶皱,并派生出许多伴生小断层,形成具有滚动性质的浅层断裂背斜圈闭,这类圈闭一般具有面积大、幅度低、埋藏浅、高点多、长轴方向与大断层走向平行、小断层发育的特点。圈闭面积与主断层的规模一般成正比。在圈闭形成的同时,伴生小断层与1号边界大断层成“Y”字型接触,共同组成油气向浅层垂向快速运移的通道。

2 新近系油气成藏规律

如前所述,渤南低凸起西段新构造运动诱发的边界大断层的活动不仅控制了浅层圈闭的形成,大断层及其伴生小断层构成的油气晚期成藏输导体系也控制了浅层油气在纵横向上的分布,表现出较强的规律性。

(1)在纵向上,油气分布表现为“伞”形,越靠近油源大断层含油层段越多、累计含油地层越厚,离油源断层越远含油层段越少且累计含油地层越薄

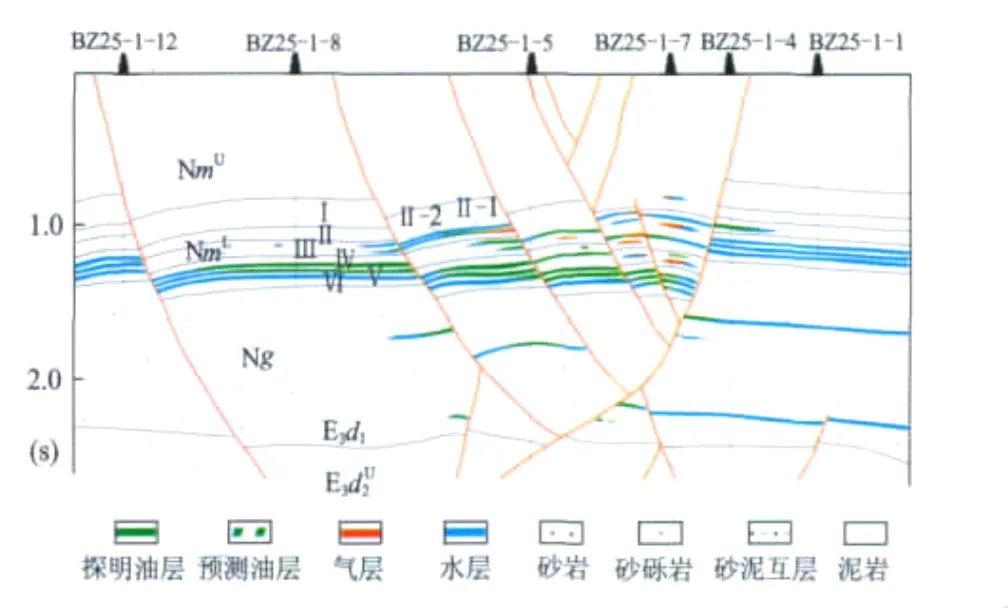

渤中25-1南油田靠近1号大断层的7井区,由于大断层活动剧烈(明下段断距200~300 m),断层垂向输导能力强,从明下段I油组到VI油组均有油气分布,油气显示层段厚度约有550 m;远离大断层的8井区油气主要集中在IV油组底部和V油组顶部约50~80 m的地层厚度范围内;而距离油源大断层最远的12井区,只在主力含油层段IV油组发现3 m油层(图6)。油气在纵向上的这种“伞”形分布特征突显了1号大断层在油气运移上的主导地位。

(2)在横向上,与1号大断层成“Y”字型组合的伴生断层对油气分布的控制作用明显,且作为边界控制着各油组油气平面上的分布

图6 渤中25-1南油田成藏模式图

将明下段划分为7个研究单元来揭示油气在平面上的分布规律,这7个单元从深到浅依次为VI油组、V油组、IV油组、III油组、II油组2单元(II-2)、II油组1单元(II-1)、I油组。钻探结果(图7)揭示:VI油组油层分布范围较小,只分布于7井区、5井区和6井区的高部位,多为底水油藏;IV油组、V油组是该油田的主力含油层段,油气分布范围也最广,全油田均有分布,但IV油组分布范围略大于V油组;III油组油气分布范围南部以BZ25-1-6井北部北掉断层附近为界,主要分布在该断层以北的区域中,值得注意的是相比其他研究单元,只有III油组在1号油源大断层上升盘发现油气;II油组2单元的油气严格限制在油源大断层与6井北部断层之间;II油组1单元的油气基本上分布在油源大断层与5井北部北掉断层之间,过了该断层向南II油组1单元只有一个“油帽子”油层分布;I油组油气分布范围更靠近大断层,只在7—9井区,严格限制在5井北部北掉断层以北,且多为底水气层和底水油层。

图7 渤中25-1南油田明下段各油组油气平面分布图

综上所述,渤南低凸起西段油气分布具有2个特点:一是在空间上油气分布表现为明显的“纺锤体式”分布模式,越靠近油源大断层含油层段越多(从I到VI油组均有油气分布)、累计含油地层越厚,越远离油源大断层含油层段越少、累计含油地层越薄;越靠近含油地层中部(IV油组),油气分布范围越广,最远含油范围(IV油组)距离油源大断层约6 km;越远离IV油组,油气分布范围越局限,即越靠近油源大断层。二是与油源大断层伴生的“Y”字型小断层对油气的分布具有控制作用,作为边界控制着各油组油气分布的范围。

3 结论

(1)受张性边界断层和压扭性走滑断层联合作用是渤南低凸起西段深浅圈闭发育的基本特色,早期2号走滑断层活动剧烈,渤南低凸起西倾末端南北2支相向运动,挤压反转形成幅度较大的深层圈闭,形成独具特色的“剪刀式”反转模式;受新构造运动诱发,1号边界断层明化镇组沉积晚期—更新世发生张扭性活动,在大断层下降盘形成圈闭面积大、幅度较缓的浅层圈闭;走滑扭性分量在深、浅圈闭的形成过程中均起到了建设性作用。

(2)浅层油气分布以断层垂向输导为主,空间上具有“纺锤体式”油气分布的特点,越靠近油源大断层含油层段越多、累计含油地层越厚,离油源断层越远含油层段越少、累计含油地层越薄。这种规律性表明油气运移是以大断层为主导的。

(3)边界大断层派生小断层对油气在横向上分布的控制作用明显,以派生断层为界控制了各油组油气平面上的相应分布范围。

[1] 漆家福.渤海湾新生代盆地的两种构造系统及其成因解释[J].中国地质,2004,31(1):15-22.

[2] 龚再升,王国纯.渤海新构造运动控制晚期油气成藏[J].石油学报,2001,22(2):1-7.

[3] 蔡东升,罗毓晖,武文来,等.渤海浅层构造变形特征、成因机理与渤中坳陷及其周围油气富集的关系[J].中国海上油气(地质),2001,15(1):35-43.

A study on structure origins and hydrocarbon accumulation pattern in the west part of Bonan lower-uplift

LüDingyou1,2Hou Dongmei2Yang Qinghong2Peng Wenxu2Niu Hongbin3

(1.China University of Geoscience,Beijing,100083;2.Tianjin branch of CNOOC Ltd.,Tianjin,300452;3.Oilfield Engineering Research Institute,CNOOC Energy Technology &Services,Tianjin,300452)

In the western part of Bonan lower-uplift,Bohai Sea,the growth of deep and shallow(Paleogene and Neogene)structural traps were controlled by a long interaction beween SN-trending extension fault system and NNE-trending right-lateral strike-slip fault system.These deep traps were formed by a compression inversion of Oligocene strike-slip faults,indicating a tectonic inversion model of“scissors”style;and the shallow traps resulted from a pull-apart extension induced by neotectonisms along the south boundary fault in the west part of Bonan uplift.The strikeslip faults have played a constructive role in the growth of both shallow and deep traps.In the study area,the Neogene hydrocarbon accumulation pattern is analyzed,the control of “Y”-shaped companion faults on hydrocarbon distribution is emphasized,and a hydrocarbon distribution model of“spindle”style is proposed.The intersections between strike-slip faults and boundary faults or deep major faults could be easy to cause folding deformation and to form traps,where active hydrocarbon migration may occur.The future exploration,therefore,should pay attention to these intersections.

the west part of Bonan lower-uplift;structure origin;hydrocarbon accumulation pattern;inversion model of“scissors”style;hydrocarbon distribution model of“spindle”style

吕丁友,男,高级工程师,1996年毕业于原石油大学(华东)物探专业,主要从事勘探地震研究工作。地址:天津市塘沽609信箱中海石油(中国)有限公司天津分公司勘探开发研究院(邮编:300452)。电话:022-25808414。E-mail:lvdy@cnooc.com.cn。

2010-06-23改回日期:2011-03-15

(编辑:周雯雯)