人民公社的制度神话与社会分化

2011-01-22朱敏

朱 敏

人民公社历时二十五年,国家创设了以“乡”为单位的再分配经济体制和“政社合一”的社会管理体制。这种体制具体就是社员的生产和生活以队为基础,财产权为“三级所有”,经营上实行统购统销的方式,农民只保留少量的自留地生产以补充日常生活所需和参加集市交易。这种体制有效地克服了农村基于财产而致的社会分化,或农村“新阶级”的出现。公社时期的二十五年,农村社会不平等程度远低于市场型国家,也低于其它社会主义国家(Parish&Whyte,1978)。但是人民公社期间是否就是完全消灭农村的不平等?是否实行这种“三级所有,队为基础”的制度就能杜绝乡村社会分化机制的生成?或者说再分配经济体制是否会产生新的不平等?

这个时期的农村社会分化与其说是社会的不平等,倒不如说是社会的“逆向”分化。之所以这样说是因为在政社合一的体制下,农村社会难以出现基于财产和市场机遇的不同而导致的社会财富不平等,再分配权力运用也受到严格的控制。因而人民公社时期的社会分化是保障穷人生存底线并为农民习俗接受的社会分化。[1]这种体制的结果就是社员的生活只能维持在相当低的且只能温饱的水平上。但是,即使在高度平均主义的分配体制下,家庭之间也会存在收入上的差距。这在公社时期的分配体制上可以看到。

人民公社期间实行的是工分制,这体现了社会主义按劳分配的本质。在生产队中,每一个劳动力根据体力、劳动技能和劳动态度,甚至阶级成份被评定一个“底分”。这时底分应该指在严格的定额标准中干一个能完成的工作量。年终时每个劳动力的收入就是按照底分和全年工作日结算,它是在集体中获取粮食和收入的主要依据。这时,家庭收入的差别就取决于家庭中劳动力人口与供养人口比例。这符合恰亚诺夫的“人口分化”模式。恰亚诺夫认为,在小农经济条件下,家庭的人口周期决定了家庭经济的不同发展水平,人口的生物学周期决定了家庭劳动力的最大可利用量。从恰亚诺夫的理论可以推知,在公社化时期,家庭结构的变动决定了家庭收入的水平、消费水平和劳动辛苦程度,同样也规定了农村的社会分化水平和收入不平等。张江华运用广西的田野资料证实了恰氏理论在公社时期具有一定的合理性。[2]但是,恰氏的吊诡之处在于,他认为一个农户家庭的劳动力的辛苦程度取决于满足家庭的消费需要。这样恰氏又把农户家庭的分化归因到伦理、道义与习俗等传统力量。这样另一个问题便会浮现,即农村劳动力会不会有出人头地和致富的冲动?在集体主义的气氛下劳动力会不会辛苦地劳动?传统小农是不是在公社体制下会不会还是具有“好逸恶劳”的本性?

“生产队就象一只缸,我们像缸里的蟹。我们一次次爬,但是一次次跌落下来”。[3]在集体主义意识的渲染和严格政策的控制下,社员仍然有强烈的反体制冲动,他们渴望外部世界,渴望“楼上楼下,电灯电话”的新生活。但是大多数人的“外出冲动”不可能实现,只能日复一日地留在村落里,过着社员的生活。林毅夫认为,1959-1961年经济滑坡的主要原因是由于从1958年秋天开始农民退社的自由被剥夺造成。[4]也就说是在农民的退社自由被剥夺的情况下,会引起生产效率的下降,反过来,农民有追求更高的生产效率的冲动,这也可能是社员受到“饥饿逻辑”的支配而采取反体制行为,但是这样的效率的确不能满足社员的基本生活需求。

公社化时期一方面是实行上述的按劳分配,另一方面也实行具有社会福利性质的按需分配,即所谓口粮分配。按照张乐天对浙北农村的田野调查,在1962-1967年间,陈家场生产队的口粮分配的满足程度最高达到71.1%,基本上各个年份的口粮分配均超过按劳分配的口粮数。[5]在当时的生产条件下,口粮的标准只是满足于糊口之需,即便如此,按需分配还要按劳分配来加以补充。浙北的陈家场1962-1967年间生产队的口粮与分配粮加总后,粮食缺口年均约为10%左右。这样,劳动力短缺的户更有可能陷入饥荒中,一些“吃口最紧的”的农户只能从生产队借粮,到年底分红时这些户头就已经成为“过头户”。按需分配虽然部分抵消了家庭人口周期变动对家庭的压力,但是在公社化时期,“人口分化模式”仍然具有相当的解释力,即家庭在社会分化模式中的位置取决于家庭在人口生命周期中的位置。

公社制度的建立既是国家强制推行的结果,也是地方长官在体制内追求政绩的结果,农民平均主义心态也暗合了这场人类社会最复杂的“社会工程”实验。农民的“道义经济”[6]与“吃大户”心理让农民有一种突破财产权限的平均主义倾向,这种潜藏的心理遇到制度性刺激就会唤起巨大的能量。人民公社制度与其说是领导人吹出来的乌托邦,[7]不如说是基层党政领导投合领导意志的产物,但是这种制度神话如何在全国迅速推开则一个令人感兴趣的问题。建国初期,全国上下浸润在“大干快上”的气氛中,任何一个“高产的典型”都会带来强烈的示范和推动效应,反保守的思想运动使每一位地方官员陷入自危的情境中。

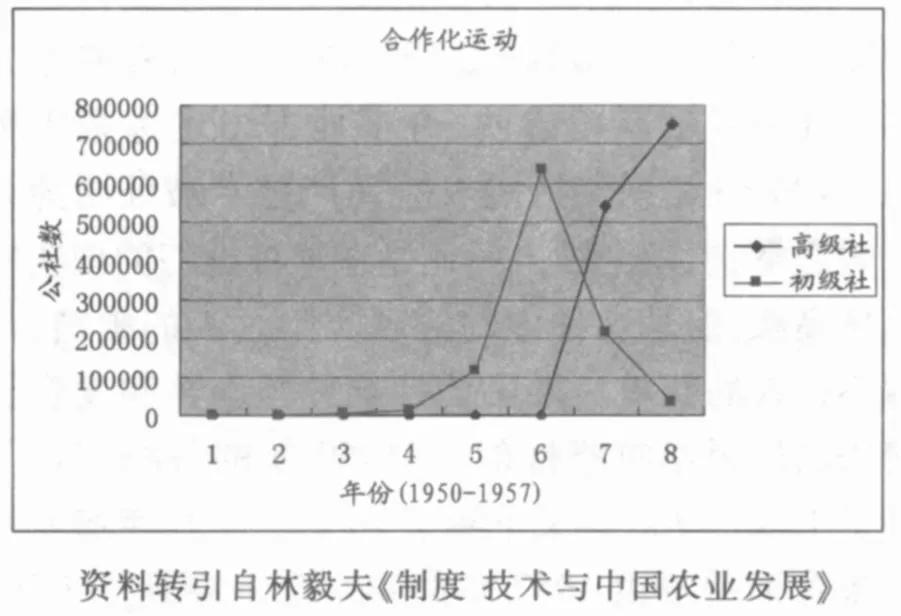

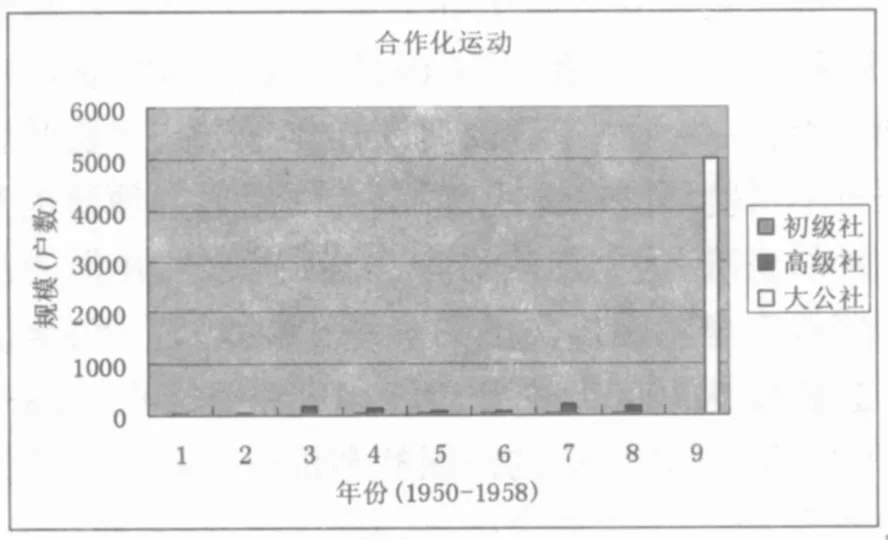

“组织受到其所处环境中的现象所建构,并且组织有与其环境趋同的趋势。”[8]建国后,战时建立的互助组显示了一种“发家致富”的功效。据费里曼在五公村的田野调查,1950年,合作社的单个社员已有能力购买他们投入合作社的13亩地,五公村的合作社的粮食产量要比自耕农的产量高出50%以上。[9]这个例外的合作社成为河北的典型,并被视为实现共产主义理想的有效做法。而聪明的合作社创办人也开始感觉到是政治而不是经济支配一切,于是便开始疏远家庭副业和商业,并试图将合作农业和倚靠国家相结合。[10]这仅是五公村在河北的一个先例。是不是合作化并大社的运动没有遇到任何抵触呢?五公村的模范地位决定地方当局会把它树为不倒的红旗。随着合作化运动的推展,集体基本上控制了农户的财产和经济剩余,也就更有力量在这面不倒的红旗上投入更多的资源,而那些没有得到国家恩赐的村则成了资源分配不平等的牺牲品。中央当局在得到各地的“放卫星”报道后,政治领导人向全国发出了要大办人民公社的强烈政治信号,这对高涨的办社热情无异于火上浇油。中央报纸刊发“卫星公社”的经验,总结出系列的人民公社与农业合作社的特点,全国弥漫着大办人民公社的政治气候。原先的初级社和高级社是在互助组上建立起来的。但是伴随着“大跃进”运动开始后,全国进行大规模的农田水利建设,一些大型工程需要跨社、乡作业,工程受益面也不可能局限在此小范围内,因而地方领导也有并社的想法,这个想法被中央当局认可,并作为政治信号向全国发出。下图显示出到1957年,全国办起高级社70000多个,而在1958年这短短的一年时间里,全国所有的高级社和部分残余的初级社均并为大公社,年底全国已办成大公社24000个。

大公社不仅是地理与人口数量的放大,而是在高级社中确定的农户财产权也一并归入大社,公社对社员生活的每一个细支末节都作出了详细的规定,影响最大的是对公社的生产资料、生活资料的处理,工资制和供给制以及公共食堂的规定。1958年底,全国公社的社员数平均达到5000户,人数达到上万人。走在最前列的河南省,全省设立1472个大公社,平均每个公社有7000户,而固始县的一个公社有46000多户,人口达二十多万人,并且把所有农户的财产归入大社,只允许农户保留家禽家畜,而且也在考虑折价入社,这样的规模历史着实少见。权力也越来越集中在少数人手里,稀缺资源也控制在各层干部手里,很快这种体制就滋生出大量的腐败。强迫命令成风,干部可以任意调用公社的资源,甚至采取私人暴力措施处罚社员,干部运用权力关系网在体制中获取特供商品,人们也深知国家的阶梯是个人获得好处和发展的最重要通道。在邻居与宗族关系破坏殆尽的情况下,普通社员更处于软弱无力的状态,干部可以在社员面前索取、妄为。上述这些行为在人民公社制度化初期已被制度化了,人们认为进攻“敌人”可以不择手段,同样的思维也存在于公社体制的生产和生活中。

这种激进的人民公社制度很快就暴露出很多问题。公共食堂实行“放开肚皮吃饭”,有些地方不到几个月就断粮告吹,许多地方出现逃荒出现象。在公社初期实行的农业高产技术被证明为是造假之举,但是全国人民还是在这种虚幻的现实中热情高涨,但是这种虚幻的现实骗过人的眼睛,却骗不过人的肚皮。人民公社这种强制性制度变迁带来的后果是灾难性的。“1959年的谷物产量下降了15%,1960年又下降了10%。1960年城乡人均粮食消费量由1957年的406斤下降到327斤,下降了19.5%;农村人均粮食消费量更是下降了23.4%。于是,在城市居民中普遍出现了营养不良引起的浮肿,而在农村,则造成成千上万人因饥饿而死亡。”[11]最高领导人也主动降低生活标准,显示出一种道义主义的人文关怀。城里人没有应付饥荒的传统手段,“为了减少食物的摄取量,政府指示城市居民躺在床上,尽可能减少能量的消耗”。[12]关于这种激进的共产之风的辩论演变成了高层权力的争斗。最高当局于是决定对各种冒进的政策进行调整。这些措施包括缩小公社规模、停止举办食堂,抑止“一大二公”的平调风,重新确立生产队的地位,实行“三级所有,队为基础”的基本经济制度,承认社员可以保留自留地并有一定的剩余获取权,批评和处理了基层干部的腐化堕落行为。这些人民公社的基本制度一直延续到1970年代后期的撤社建乡,人民公社整整延续了二十五年。

现在的问题是,这样一个人间的神话故事为什么会真的实现起来,纵然我们现在可以如数家珍地列出人民公社制度的遗产或所谓的创举,但是要问的问题是,在这样一个广阔的农村为什么一年时间,甚至一夜之间就能实现这种“制度神话”。

凡勃伦认为,“制度实质上就是个人和社会对有关的某些关系或某些作用的一般思想习惯,而生活方式所由构成的是,在某一时期或社会发展某一阶段通行的制度的综合,因此从心理学的方面来说,可以概括地把它说成是一种流行的精神态度或一种流行的生活理论。如果就其一般特征来说,则这种精神或生活理论,说到底,可以归纳为性格上的流行的类型”[13]在这一点上,韦伯与凡勃伦存在歧点,韦伯认为组织是理性与追求效率的产物,现代的制度是存在于他的效率与合理性,但是理性规范不仅仅是普遍的价值,而是一种更为具体的技术手段和方式。凡勃伦看到制度的模仿机制,他认为有闲阶级创立的有闲阶级制度成为其它阶层的模仿对象。结果是“下层同化于原来只是为上层阶级独有的那些性格类型”[14]凡勃伦看到了心理机制在制度化过程中的作用,甚至认为制度归根结底是受人的本能支配的。个人和社会行动都是受本能支配和指导的,这些行动逐渐形成思想和习惯,进而形成制度,而制度产生后就对人类的活动产生约束力。因而可以假定,农民的心态支持了公社制度的建构。经过土改以及革命意识的反复宣传,农民心中不仅树立了革命的平等观,农民文化中的平均主义也同样地获得了革命的正当性与合法性。但是,这种价值正当性需要一系列的机制来保证。首先就是通过选择忠于革命思想的人走上领导岗位。据弗里曼在河北五公的调查,村里无情的阶级斗争使一部分人走上领导岗位,他们具有好战精神,反对有威望的前领导人,其中很多的地方掌权者年轻的无家可归者,甚至是没有文化的恶棍。[15]这就是制度主义社会学认为的助长规范趋同性的人才筛选机制。当局依靠赤贫阶层的支持,迅速地贯彻了自己的主张,并被这些积极分子无穷地放大,而这些赤贫分子很快地感觉到现实是政治资本而不是文化或经济资本决定着他们的命运和生活享用。这样,当局的依靠阶级就会有相同的期待和行为,正如弗里曼的田野资料显示的那样,原先的文盲和冒险分子耿老板成为“已成一个牵强附会而又慢条斯理的讲故事的人”。

在这样一个广袤且千差万别的的农村一夜之间诞生70000多个大公社,并不是当局通过具体的行政政策操作的结果,相反,他是通过政治宣传和典型示范而在全国营造一个大干快上的政治气氛。政治宣传以激动人心的革命话语和反复的典型造势一方面让地方处于一种政治危境中,另一方面又通过对典型的拔高宣传塑造一种乌托邦的想象,人民公社的共产主义思想已渗透到社会生活的各个领域。这样,那怕是在最偏远的乡村,要与政治环境保持一致,也必须大干快上提前进入到公社时代。此时,那些左右彷徨地方当局不仅会被贴上落后、甚至走资本主义的标签,也会在体制内失去恩宠而丧失许多资源,这种强制性趋同是政治构建的产物,与国家的整个政治体系是同构的,因而也被称为是动员式集体主义(Seldon,1993)。这种动员式的集体化,正如卢晖临认的那样,国家的意识形态的宣传正是乡村中某种能够呼应、接纳的力量的存在为它在乡村的顺利落脚提供了动员的基础,如果将合作化看作一种对抗顽强的自发势力的努力的话,那么其动力不仅来自共产主义意识形态和政权力量,而且来自乡村社会内部,来自农民文化中的平均主义[16]。

制度主义认为组织的存在是为了追求利益,这部分地解释了人民公社制度的起源。最初的生产互助组在战时体制下成功地动员了民间力量,在革命狂热情绪的激励下,这种民间力量或人的力量被无穷的放大,最后当局便开始考虑“农村基层组织结构的变革问题”。这种制度神话很快就得到最高当局的政治肯定和推动,于是在全国形成一种浓烈的政治氛围,形成一种类似于涂尔干所说的“集体表象”,集体表象通过扩散而又制造了自身。新制度主义强调合法性机制以及组织与环境互动的重要作用。人民公社初期当局通过资源倾斜制造“典型”的公社体制,在意识形态的宣传下很快形成一种规范的压力,地方当局要在政治气氛下获得合法性,便在公社规模与理想化程度上层层加码,这又加剧了公社之间竞争的紧张度,进而导致趋同性。最高当局推行人民公社制度时熟练地动用了传统主义手法并与人民公社制度结合在一起,这又加强了公社制度嵌入的正当性和有效性并为一般社员所理解。人民公社制度已成为人们记忆,但是这种制度的影子在还能在我们现在的生活中找到。

[1]卢晖临,革命前后中国乡村社会分化模式及其变迁,社区研究的发现,中国乡村研究,第一辑,商务印书馆,2003,153.

[2]张江华,工分制下的农户经济行为-对恰亚诺夫假说的验证和补充,社会学研究,2004(6).

[3]张乐天,告别理想-人民公社制度研究,上海人民出版社,2005,326.

[4]林毅夫,制度 技术与中国农业发展,上海三联出版社,2005,22.

[5]张乐天,告别理想-人民公社制度研究,上海人民出版社,2005,78.

[6]斯科特,农民的道义经济学 东南亚的反叛与生存 译林出版社2001.

[7]罗平汉,农村人民公社史,福建人民出版社,2006.

[8]约翰.迈耶:制度化的组织:作为神话与仪式的正式结构,组织社会学的新制度主义,上海人民出版社,2007

[9]费里曼,中国乡村-社会主义国家,社会科学文献出版社,2002,168.

[10]费里曼,中国乡村-社会主义国家,社会科学文献出版社,2002,181.

[11]吴敬琏,当代中国经济改革,上海远东出版社,2004

[12]费里曼,中国乡村-社会主义国家,社会科学文献出版社,2002

[13]凡勃伦,有闲阶级论,商务印书馆,1964,150.

[14]凡勃伦,有闲阶级论,商务印书馆,1964,189.

[15]费里曼,中国乡村-社会主义国家,社会科学文献出版社,2002

[16]卢晖临,革命前后中国乡村社会分化模式及其变迁,社区研究的发现,中国乡村研究,第一辑,商务印书馆,2003