社会资本对中小企业成长性影响的实证研究

2011-01-21曾江洪崔晓云俞岩

曾江洪,崔晓云,俞岩

(中南大学商学院,湖南长沙,410083)

社会资本对一国的经济发展有着重要的影响,近年来,不少学者开始把社会资本与企业成长结合在一起进行研究,例如国内学者姚小涛,席酉民(2003)研究发现社会资本对企业的发展很有帮助,企业可以利用其自身的社会资本获得信息、知识、资金、商誉等在企业发展过程中必须的重要资源。目前,对中小企业成长性的研究很少与社会资本结合起来,而一个中小企业的成败与其所拥有的社会资本有着密切的联系,比如中小企业的成长依赖于外部资源的获取。中小企业通过社会资本中的社会网络,能够获得重要的信息甚至可能捕捉到令企业起死回生的机遇,从而在激烈的竞争中脱颖而出。这种外部资源的重要性逐渐被经营者们认识,但对该问题的研究却几付阙如。我们认为,将社会资本与企业成长特别是目前我们特别关注的中小企业成长联系起来,研究社会资本对中小企业成长的影响,能够更全面的认识和把握中小企业的成长,为我国中小企业的成长注入新的血液。本文拟在前人的研究基础之上,把社会资本与中小企业成长联系起来,论述社会资本和中小企业成长之间存在的关系,并用问卷调查获得的一手数据进行实证分析,理性地探讨社会资本对中小企业成长性影响的实质和规律,以期为我国中小企业成长过程中遇到的问题提供新的解决思路。

一、社会资本对中小企业成长性影响的概念模型

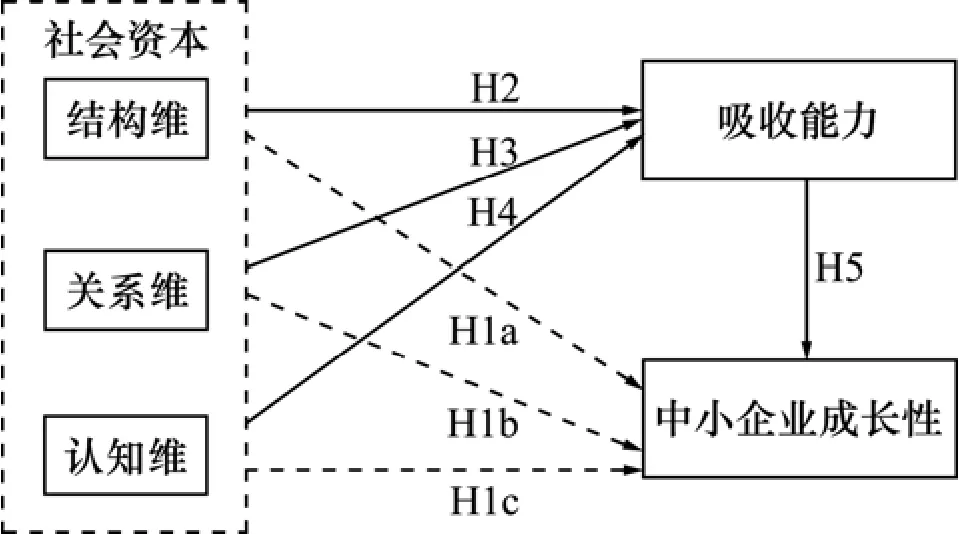

在国内外学者的研究基础上,本文将社会资本分为结构维、关系维和认知维三个维度。社会资本利用吸收能力对中小企业成长性产生影响,本研究提出以下包含社会资本各维度、吸收能力以及中小企业成长三者的概念模型,如图1所示。

(一) 社会资本与中小企业成长性关系的研究假设

Yli-Renko等人研究了企业重要客户代表的社会资本影响企业获取和整合外部知识,他们认为,企业和重要客户间存在着社会资本,这些企业可以利用存在双方关系网络间的社会资本获取外部知识,而企业通过对外部知识的获取和整合提升自身研发能力[1]。司公奇等人以我国西部中小企业为研究对象,对社会资本与中小企业成长性关系进行研究,得出企业的内外部社会资本正向影响中小企业成长[2]。王月华(2009)研究了企业社会网络与中小企业成长的关系,分析得出企业社会网络的大部分维度与企业成长维度有较强的正相关关系。国内外学者对社会资本与中小企业成长性的相关研究较少,但从已有研究表明,社会资本应对中小企业成长有明显的促进作用。根据以上分析,本研究提出以下研究假设:

图1 社会资本对中小企业成长性影响的概念模型

H1:社会资本对中小企业成长性有明显的正向促进,中小企业所拥有的社会资本越多,该企业的成长性越好,反之,成长性越差。

H1a:社会资本的结构维度对中小企业成长性有明显的正向促进,中小企业所拥有的社会资本结构维水平越高,该企业的成长性越好,反之,成长性越差。

H1b:社会资本的关系维度对中小企业成长性有明显的正向促进,中小企业所拥有的社会资本关系维水平越高,该企业的成长性越好,反之,成长性越差。

H1c:社会资本的认知维度对中小企业成长性有明显的正向促进,中小企业所拥有的社会资本认知维水平越高,该企业的成长性越好,反之,成长性越差。

(二) 社会资本与吸收能力关系的研究假设

1.结构维与吸收能力

企业社会资本的结构维是指企业与外部环境间的网络关联以及网络设置形式。Nonaka和 Takeuchi认为当创造新知识的企业与所在的外界环境进行交流时,需要进行知识交换,而这种知识交换可以提升企业的吸收能力[3]。企业在交流网络中的位置会影响自身的知识吸收能力,当企业处于内部核心地位时,企业可以获得更多资源用于自身发展(Koput等,1999)。从企业内部层面看,企业内各部门通过部门间的联系,吸收、整合和利用新知识。企业内部的频繁交流促进了整合能力的提升,减少了信息吸收时的阻碍,企业的吸收能力得到加强。

企业通过与外部环境的联系,获取自身发展所需的各种资源、知识和信息。企业内各职能部门的联系紧密程度与知识能否得到快速获取、整合和利用有关。企业社会资本中的结构维度和企业的吸收能力之间存在着重要的关联性,企业社会资本的结构维可以促进企业吸收能力的提升。据此,本文提出以下研究假设:

H2:社会资本的结构维度的水平将促进提升企业的吸收能力,社会资本的结构维度的水平越高,企业的吸收能力越强,反之,企业的吸收能力越低。

2.关系维与吸收能力

企业社会资本中的关系维度包括企业间通过关系或相互利用产生的资产,如信任、规范以及相互认可等。企业通过互相信任提升企业的吸收能力[4],还可以抑制商业伙伴的机会主义行为(Bradach和 Eccles,1989)。Nahapiet和Ghoshal认为企业间进行交流和学习时,产生彼此间的信任,并在此基础上发展为成熟的规范。企业间的信任程度影响企业的吸收能力,对于可以信任的一方,企业会愿意提供帮助[5]。在企业内各部门间也存在着信任关系,Nutt研究发现企业内部的社会资本可以提升自身的吸收能力。企业内部门间的信任对加强信息交流起到促进作用,信任程度越大,信息交流能力越强[6]。这种密切的部门联系可以给网络中的企业提供利益共享(Gabby, 1997)。

从以上分析可以看出,企业与外部环境进行交流,以及企业内各部门间的相互建立信任,都可以正向影响企业吸收和整合外部知识的能力。企业社会资本中的关系维度和企业的吸收能力之间存在着重要的关联性,企业社会资本的关系维可以促进企业吸收能力的提升。所以,本研究提出如下假设:

H3:社会资本的关系维度的水平将促进提升企业的吸收能力,社会资本的关系维度的水平越高,企业的吸收能力越强,反之,企业的吸收能力越低。

3.认知维与吸收能力

企业的认知维是指双方通过一种可以相互交流的方式进行沟通和互相理解,可以是约定的语言或者共同的价值取向。Lane和Lubatkin发现作为信息接受一方的企业如果能够将所获取的知识进行整合并在网络中共同交流,则企业的学习能力得到提升[7]。企业交流的程度越深,反过来也促进企业更容易的获取新信息。企业间利用共享的语言、编码等进行交流,可以促进企业获取新信息[8]。同时,企业内各部门的交流能力也影响企业的吸收能力。Spender和Robert(1996)研究认为在企业的员工间进行知识的交流可以促进知识的共享和利用。企业内各部门间的联系得到加强,可以促进员工间的相互联系,促使知识得到进一步转移和学习。如果企业社会资本的认知维出现问题,会影响企业内知识的交流和利用(Garud和 Nayyar,1994)。

通过上述分析可以发现,企业与外部环境进行交流,以及企业内各部门间存在信息共享和相同的价值取向时,可以促进企业有效地吸收和利用外部知识。企业社会资本的认知维和企业的吸收能力之间存在着重要的关联性,企业社会资本的认知维可以促进企业吸收能力的提升。所以,本研究提出以下研究假设:

H4:社会资本的认知维度的水平将促进提升企业的吸收能力,社会资本的认知维度的水平越高,企业的吸收能力越强,反之,企业的吸收能力越低。

(三) 吸收能力与中小企业成长性关系的研究假设

企业的吸收能力是指企业可以从外部获取新知识,并将其整合和应用于实际以增大自身价值的能力。Lane,Koka等人(2002)认为企业组织进行学习以进行创新,企业通过吸收能力加强组织学习,企业的吸收能力与企业的创新绩效间存在间接联系,企业的吸收能力促进企业吸收外部知识并加以整合转化,进而加快企业的新产品开发。吸收能力可以影响双方的知识共享和交流(Kim, 1998; Shenkar和Li, 1999),并且双方之间的交流(Gupta和Govindarajan, 2000)、相互依靠和双方所拥有的关系网络(Steensma和 Corley,2000)、知识共享等都对企业吸收能力产生影响,从而影响双方的进一步互相学习。Wrong等人(1999)通过对企业的大样本研究,认为具有较强吸收能力的企业在实现外部技术转化时更有优势。Henderson(1998)研究认为当企业进行技术创新时,吸收能力明显影响其效益。越来越多的学者研究发现,企业的吸收能力对企业创新绩效产生正向效益。大量的研究表明企业利用吸收能力正向促进企业的创新绩效。

企业从外部环境获取自身发展所需的各种资源,企业是资源的结合体,企业成长需要通过企业获取的各种物质(Penrose,1995)。企业能否获取有效的资源以及其吸收能力将影响其进入特定市场以及降低其收益(Wernerfelt, 1989)。企业的吸收能力越强,企业越能高效地整合和利用企业成长所需要的内外部资源和能力。吴思华(2002)和司徒达贤(2003)研究认为企业通过外部的关系网络,可以以较低的成本获取一些自身缺乏的重要资源和能力。企业吸收能力与资源获取有相辅相成的关系,并且企业如果有较强的资源和吸收能力,那么在企业的发展上也有很大的动力。

由此看出,企业的吸收能力对实现从外部获取新技术整合和转化已得到学术界的认可,企业的吸收能力可以对中小企业成长性构成一定的影响。根据以上分析,本研究提出以下研究假设:

H5:吸收能力正向促进中小企业成长性,吸收能力越强,中小企业成长性越好,反之,企业成长性越差。

综上所述,通过对社会资本、吸收能力及中小企业成长性三者间的关系研究,进一步提出以下研究假设:

H6:当社会资本对中小企业成长性起到正向的促进作用时,吸收能力具有中介作用。

二、实证研究

本研究通过向湖南省内的中小企业发放调查问卷以完成数据收集,调查问卷主要由以下四个部分组成:(1)企业基本资料;(2)企业社会资本量表;(3)吸收能力量表;(4)企业成长情况量表。

(一) 数据收集和样本的描述统计

本研究通过发放调查问卷以完成数据收集,共发放问卷300份,回收问卷223份,回收率达74.3%,其中有效问卷152份,有效回收率为68.1%。在企业成立年数上,样本企业成立年数主要集中在2-3年,所占百分比为47.8%,样本企业年数在5年以下所占累计百分比达到 96.8%;在企业性质上,民营企业所占比重最大,达到58.4%,其他性质企业占比重最低,仅为2.6%;在企业员工人数上,员工人数在100~300人的企业所占比重较大,所占百分比为 48.7%,员工人数在100人以下以及300~1 000人的企业所占百分比较为接近,分别为 24.6%和 23.2%;在企业所处产业类型上,从事高新技术产业的样本企业所占百分比为 69.7%,从事传统产业的样本企业占百分比为30.3%;在企业所处发展阶段上,样本企业大部分处于成长期,所占百分比为 67.4%,创业期企业占百分比为32.6%。

(二) 结构方程模型分析

采用SPSS13.0对数据的信度和效度进行检验,经过探索性因子分析和验证性因子分析,本研究中所涉及的各个潜变量都具有良好的信度和效度,且对样本数据的拟合程度较理想,适合将各个潜变量继续纳入后面有关研究中。

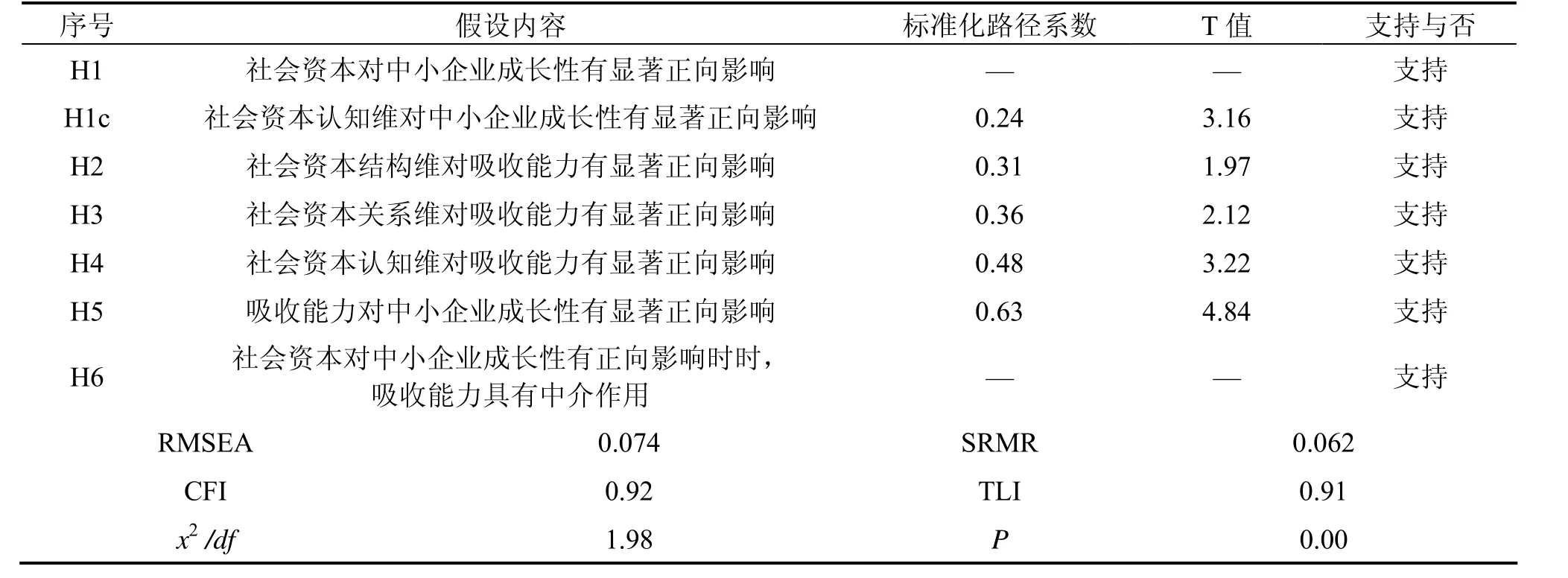

采用结构方程模型(SEM)对研究模型和研究假设进行检验,讨论吸收能力在社会资本和企业成长性间的中介作用,以及社会资本各维度间的关联性。采用LISREL8.7软件,对社会资本与中小企业成长性关系的概念模型及研究假设进行结构方程模型分析。针对初始结构方程模型拟合部分假设路径未能通过验证的情况,对初始结构方程模型进行修正,修正后结构方程模型拟合结果如表1所示。

表中所示修正后模型RMSEA值为0.074(在可接受范围),SRMR值为0.62(小于0.08),CFI值为0.92(大于0.9),TLI值为0.91(大于0.9),χ2/df值为1.98(在可接受范围)。修正后结构方程模型中所有路径的C.R.值均满足大于 1.96,P值均小于 0.05,各指标拟合效果较好。

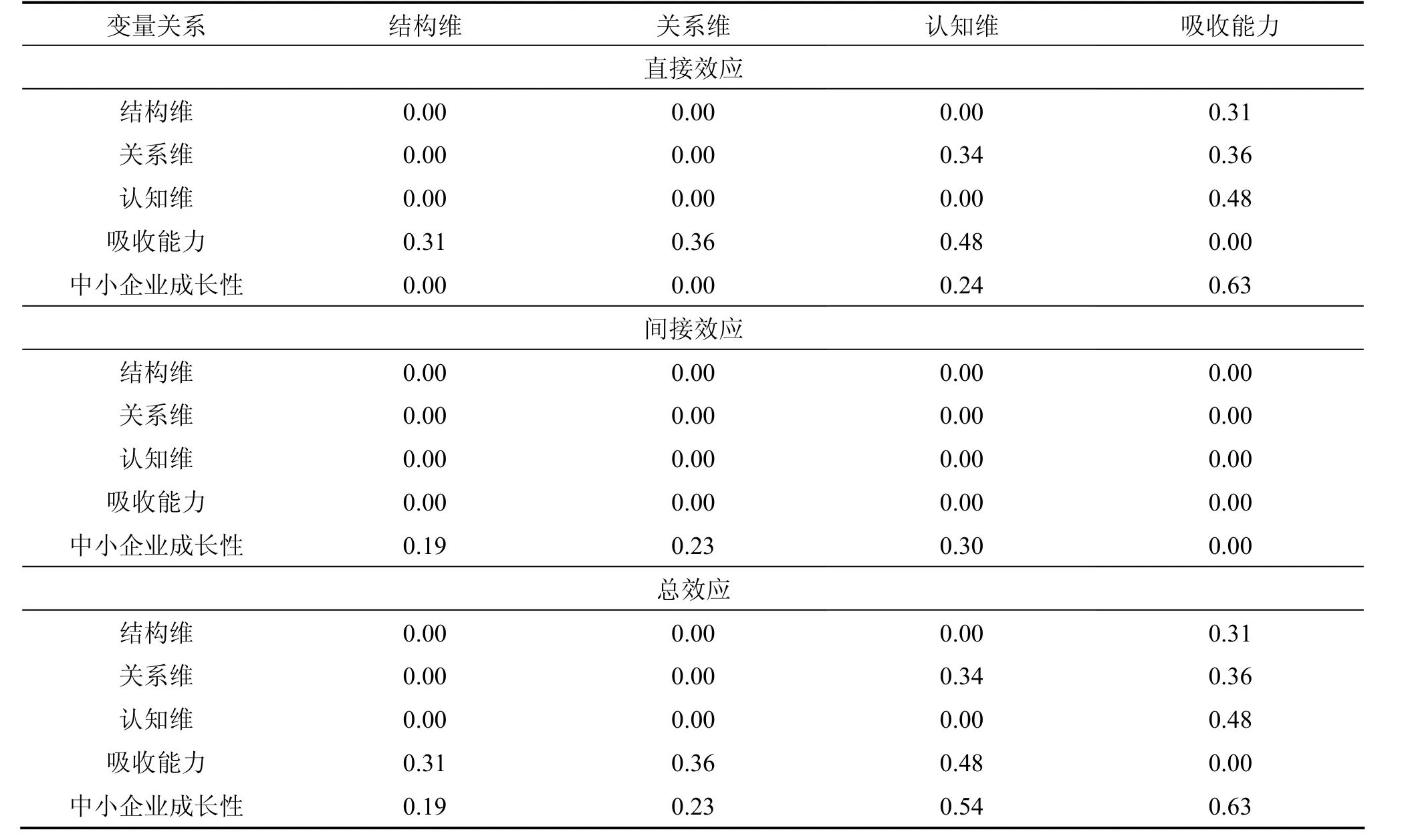

为了对变量间的关系进行深入研究,本研究通过效应分解,计算修正后模型中变量间的直接效应、间接效应和总效应,以验证社会资本、企业吸收能力以及中小企业成长性间的关联性,如表2所示。

由上表可知,社会资本的结构维、关系维对中小企业成长性的直接效应为 0,认知维对中小企业成长性的直接效应为0.24。结构维对中小企业成长性的间接效应为0.19,关系维对中小企业成长性的间接效应为0.23,认知维对中小企业成长性的间接效应为0.30,吸收能力对中小企业成长性的直接效应为0.63。从修正后结构方程模型效应分解表可以得出吸收能力在社会资本影响中小企业成长性的过程中具有中介作用。社会资本的三个维度通过吸收能力的中介作用,对中小企业成长性具有间接的正向促进作用。同时,社会资本结构维对吸收能力的总效应为0.31,关系维对吸收能力的总效应为0.36,认知对吸收能力的总效应为0.48,从社会资本三个维度对吸收能力的总效应可以看出各维度对吸收能力均有正向促进作用。因此,中小企业应该加强与企业外部社会网络的联系,通过联系加强企业间的信任度,并提升自身的吸收能力。

表1 修正后结构方程模型拟合结果

表2 修正后模型效应分解

三、结论

以上研究表明,社会资本对中小企业成长性起到正向促进作用,社会资本的三个维度促进中小企业成长的方式不同,吸收能力在社会资本影响中小企业成长性的过程中起到中介作用。

社会资本的结构维和关系维通过吸收能力间接促进中小企业成长,认知维可以直接促进中小企业成长,也可以通过吸收能力间接促进中小企业成长。因此,中小企业需要通过加强内外部联系的广度和深度,促使企业形成内外部的信任氛围,利用各种有效的网络联系促使各种信息和知识等资源的共享。社会资本的三个维度分别直接影响吸收能力,通过吸收能力间接促进中小企业成长,从而证实吸收能力在社会资本促进中小企业成长的过程中起到了中介作用。

社会资本的三个维度促进中小企业成长的方式不同,这表明当中小企业从外部网络和内部部门联系中获取和传递信息、知识等资源时,如果联系双方拥有共同的语言、价值观以及目标将有助于信息的传递和知识的共享,从而直接促进企业成长。而结构维和关系维提供的网络结构、网络联系是信息、知识等资源的载体,企业必须适应整个网络,熟悉网络中双方联系的平台,间接通过与网络中个体的联系,通过吸收能力获取发展所需的信息、知识等资源,从而间接促进中小企业成长。

[1]Yli-Renko H, Autio E, Sapienza H J.Social Capital, Knowledge Acquisition, and Knowledge Exploitation in Young Technologybased Firms [J].Strategic Management Journal, 2001, 22(6−7):587−613.

[2]司公奇.社会资本与中小企业成长的关系——西部地区企业的实证研究及启示[J].科学学与科学技术管理, 2008(4):142−147.

[3]Daghfous A.Absorptive capacity and the implementation of knowledge intensive best practices.S.A.M.Advanced Management Journal, 2004, 69(2): 21−27.

[4]Scott.J T.Absorptive capacity and the efficiency of research partnerships.

[5]Johnson J, Sakano T, et al.Setting the stage for trust and strategic integration in Japanese-U.S.cooperative alliances,Journal of International Business Studies, 1996, 27(5):981−1004.

[6]Ring P S, Ven A H V D.Development processes of cooperative interorganization relationships [J].Academy of Management Rewiew, 1994, 19: 90−199.

[7]Lane P, Lubatkin M.Relative absorptive capacity and interorganizational learing [J]Strategy Mangement Journal, 1998,19(5): 461−477.

[8]Upadhyayula R S, Kumar R.Social capital as an antecedent of absorptive capacity of firms.DRUID Summer Conference 2004 on Industrial dynamics, innovation and development.Elsinore,Denmark.