小小说一束

2011-01-17◆袁微

◆袁 微

小小说一束

◆袁 微

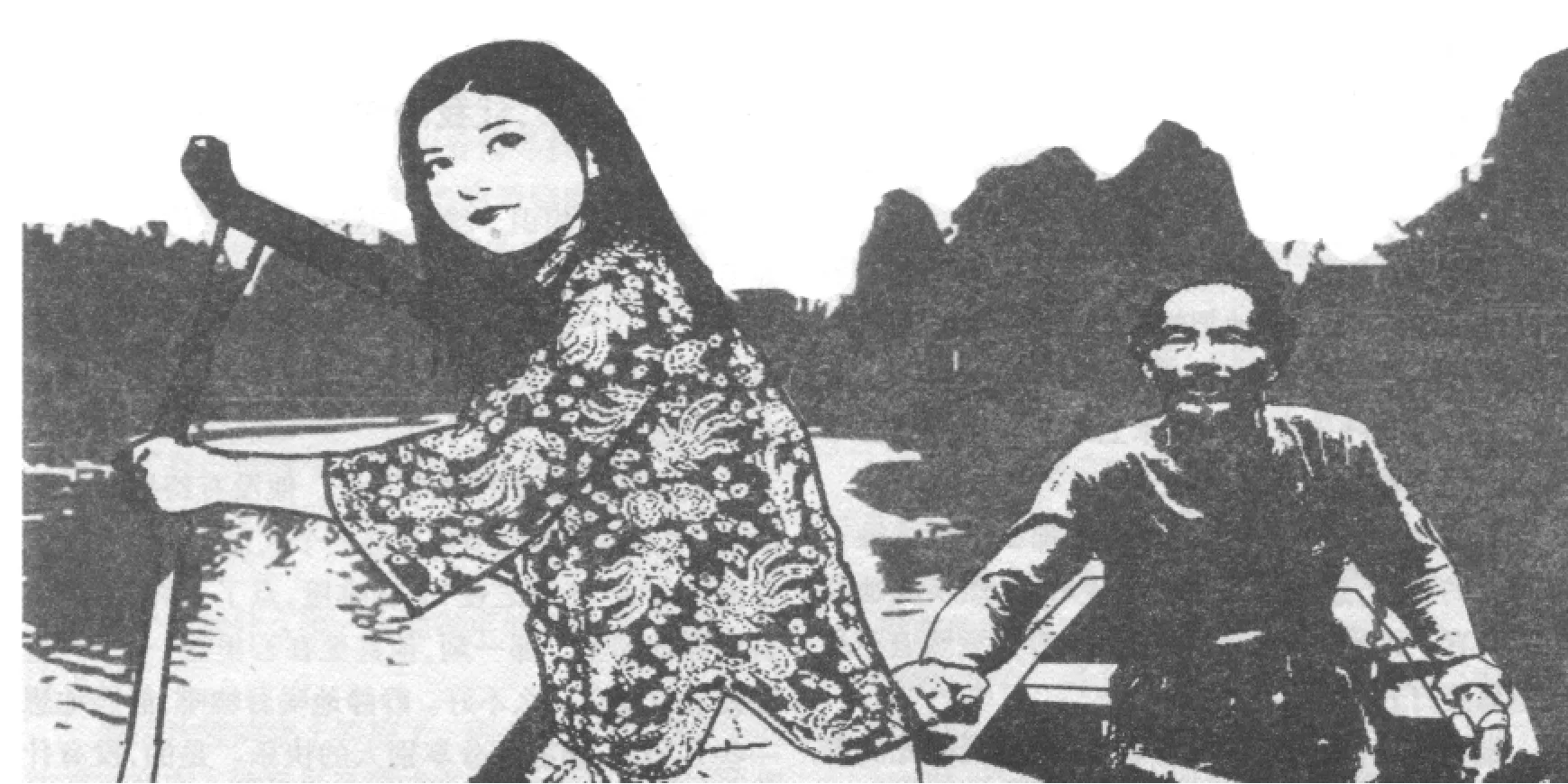

野 渡

他会来的,一定会来的。

香玲每天都会在心里对自己说这句话,可她已经等了三十年,他还是没来。

香玲从小就跟父亲在河边摆渡,每次有人要过河,她总是先跳到船上。父亲摇桨,她就晃晃悠悠地坐在船头,把小脚伸进水里,凉酥酥的,很惬意。

香玲渐渐长大了,再有人要过河,她就和父亲一起摇桨。把过河的人送到对岸,又摇着父亲回来。

香玲爱父亲,爱这条河,也爱摇船。

到香玲更大些的时候,她已经可以独自把要过河的人摇到对岸。父亲坐在岸边看着香玲,嘴里衔着烟斗,香玲使劲摇一下船,小辫子就在脑后甩一下,父亲也会咧开嘴跟着笑一下,心里说,这丫头还真像个小大人。

父亲喜欢打渔,每天晚上收了船,就划一个小竹筏,顺河而下,深一网浅一网地打捞着河中的鱼虾。

要是碰上打渔多年的老友,就会凑在一起,把打到的鱼虾清理干净,在岸边生一堆火,把鱼虾烤得清香四溢,竹筏上有自酿的酒,边喝边聊,有时竟会喝到天亮,让香玲一个人睡在渡口的草棚里。

香玲十八岁那年的一天晚上,一个采药的年轻人突然闯进了她的草棚。

年轻人的腿被毒蛇咬伤,生命危在旦夕。

父亲打渔没有回来,香玲很害怕,她不知道该不该收留这个年轻人。

就在香玲犹豫不决的时候,年轻人已经昏倒了。

香玲突然坚定起来,她心里只有一个念头,救人要紧。

香玲撕开年轻人的裤子,俯下身去用嘴对着年轻人的伤口,一点一点地把蛇毒吸出来。

年轻人终于醒过来了,香玲煮了些吃的给他,看他吃完后又招呼他在父亲的床上睡下。但她自己却怎么也睡不着。

长这么大了,香玲还是第一次那么近地接触一个男人的肌肤,想不到这短暂的接触,已然唤醒她存封的青春。那道坚守了十八年的门,今夜竟然迫不及待地想要打开。

她不知道,躺在对面的年轻人,心里同样充满着对异性的渴求。

俩人的心跳越来越剧烈,像是要打破这沉闷的静夜。

有一个声音开始在心底呐喊,那是青春的声音,那是爱情的声音,那是心灵与心灵互相碰撞的声音,那是骨头被风撕裂的声音。

当一切归于平静的时候,结局已经无法更改。

天还没有亮,香玲就催促年轻人赶快离开。她害怕年轻人离开,更害怕父亲回来知道真相。

年轻人临走时从身上掏出一只玉镯送给香玲,他说那是他的定情物,让香玲等他回来。

直到年轻人离开,香玲才发觉,她居然不知道他叫什么名字,不过香玲相信他一定会来的。但三十年过去了,他始终没有来。

香玲的父亲已经去世,她接替父亲在渡口摆渡。香玲在摆渡别人的同时,也在心里一点一点地摆渡自己那段未了的情缘,直到青丝变白发。

就在香玲快绝望的时候,渡口来了一个年轻人,跟三十年前的那个年轻人长得一模一样。

年轻人跟香玲打听三十年前在这里摆渡的一个女人,说是他的父亲让他来找她,有非常重要的话要告诉她。

香玲一切都明白了,还有什么比三十年的守候更重要呢?她宁愿把这一切永远埋在心底。

香玲对年轻人说,那个女人已经死了,她死的时候把一个玉镯交给我,说是如果有一天有个男人找到这里,让我把玉镯还给他,既然你来了,就把它带回去交给你的父亲吧!

第二天,有人在渡口发现了死去的香玲。

香玲躺在小船上,样子十分安祥。小船漂呀漂,漂向未知的远方。

圣诞节,让我陪你一起过……

他和她的相识,缘于到异乡求学后的第一个圣诞节。

那是一个很特别的日子,窗外飘着雪花,地上的梧桐树叶不时被风卷走,一对一对的恋人,徜徉在甜蜜和幸福里。

因为到这城市的时间不长,他没有特别要好的朋友,注定这个圣诞节他只能一个人过。他进了这家临时改名为“圣诞之夜”的咖啡屋,点了一杯咖啡,独自慢慢地品尝。那一刻,他甚至在心里想,一个人过圣诞节也没有什么不好。静静地喝着咖啡,静静地想一些人和事,静静地分享别人的快乐。是的,没有什么不好。

就在这时候,他看到了她——一个青春靓丽,神采飞扬的女孩子。女孩也是一个人。她进了咖啡屋,独自点了一杯咖啡,坐下来慢慢品尝。他在心里想,原来孤单的人不止我一个。

时间一分一秒地流过,因为她的到来,他突然觉得这个飘满咖啡香味的小屋显得很温馨。他不时抬起头看看她,眼里充满赞赏和喜悦。她也不回避他的目光,还把少女羞涩的笑容抛给他。

两颗年轻的心,总是容易靠近,何况在这醉人的圣诞之夜。

他端着喝了一半的咖啡走到她的身旁,用眼神问她可不可以坐下。她挪了挪身子,顺手把一个小凳子递给他。他坐下来,和她碰了一下杯,突然觉得喝到嘴里的咖啡像是加了一大勺糖,甜得让人沉醉。

短暂地沉默和紧张过后,俩人开始聊起来,彼此知道对方都在这座城市里求学,只是不在一个学校。

杯里的咖啡很快就喝完了,他又叫了两杯。俩人都觉得,能在这里相遇就是一种缘分。缘分这东西是可遇不可求的,青春的心,开始荡起涟漪。

俩人聊得越来越开心,不时发出阵阵悦耳的笑声,惹来别人羡慕的目光。

后来他提议,在这美好的夜晚,彼此许下一个心愿好不好?她点了点头。他接着又说,能不能把自己的愿望写在纸条上给对方看?她再次点了点头。

他把自己的愿望写在纸条上递给她,她也把自己的愿望写在纸条上递给他。俩人打开纸条一看,竟是相同的一句话:希望每年的圣诞节,你都能陪我一起度过。他们相视一笑,各自珍藏好对方的纸条,把它当作生命里最庄重的承诺,深深地记在心里。

后来,他和她相恋了。四年的大学时光,这座城市的每一个角落都有他们相依相偎的身影。大学毕业后,他们双双到了一所偏远的山村中学当老师。

就在他们计划为自己的爱情寻找一个幸福的归宿,来年的圣诞节就步入神圣的婚姻殿堂时,她却被查出患有白血病,而且已经到了晚期。

他想尽一切办法为她治病,最终还是没有能够挽留她的生命,抛下他一个人走了。

很多年后,他又认识了另一个女孩,并且让这个女孩成了自己的妻子。新婚之夜,他对妻子说,以后什么事情我都可以听你的,但有一件事你必须答应我。

妻子问他什么事。他说每年的圣诞节,我想一个人度过。

通情达理的妻子答应了。因为她知道,每个人心中都有秘密。她爱自己的丈夫,因此她更尊重丈夫保留秘密的权利。

每年的圣诞节,他都会独自找一个咖啡屋,点上两杯咖啡,在慢慢的品味中,祭奠那段逝去的爱情。

猎 魂

猎人老了,已经不再上山打猎,但他还是习惯每天都把猎枪拿出来擦拭一遍。

猎人一边擦枪,脑海里就想起年轻时上山打猎的情景。

天高云淡,一只雄鹰翱翔在空中,猎人一抬手,枪响了,雄鹰像一架紧急迫降的飞机,徐徐地落在猎人身旁的草丛里。

猎人把鹰捡起来,丢给身后的猎狗,作为对它的犒赏。

每次行猎前,猎人总是先试试手,有时是一只鹰,有时是一只兔,让猎狗填饱肚子,然后带着它向更深的山林进发。

猎人的这支枪很神奇,在猎人手里百发百中,但别人若是带着这支枪上山打猎,却会空手而归。不是遇不到猎物,而是根本打不中。

空手回来的人问猎人,这支枪为什么不听使唤?猎人说,一支好的猎枪是有灵性的,它只忠诚于它的主人。

不久,村里来了日本兵,听说猎人的枪法很准,想把他收买过来为之效劳,猎人坚决不从。

日本兵大怒,要缴猎人的枪,猎人死活不给。

猎人说,我这枪是专用来打狼的,眼看这狼已经来了,我怎么能把枪给你呢?

日本兵更怒,杀了猎人全家,强行要把那支猎枪带走。

就在日本兵弯腰拾枪的时候,那枪竟然自己响了。只听“砰”的一声,日本兵的头上立刻就穿了个洞。

日本兵至死也不明白,到底是谁扣的扳机。

选 择

志高远觉得疯够了,才让他的“英雄”摩托慢慢减速,最后在一处浓阴掩映的地方停下来。

他从风衣口袋里掏出一包烟,抽出一支叼在嘴上,就在他刚想点火时,他看到了萧虹。

萧虹坐在一个陌生男人的摩托后座上,飘逸的长发在晚风中划着美丽的弧线。

萧虹经过志高远身旁的那一瞬间,冰冷的目光像一把锋利的剑,无情地刺入了志高远的胸膛,让他的心顿时很痛。他想,她不会回来了。

志高远把烟点燃,深深地吸一口,然后闭上嘴唇,让烟雾从两个鼻孔里钻出来。

志高远觉得萧虹就像那飘飘渺渺的烟雾,正从他的眼前一点一滴地消逝。闭上双眼,他又想起自己和萧虹的最后一次对话。

你真的要离开我?萧虹问。

我只能这样选择。志高远无奈的语气里透出的却是无比的坚定。

你不是说永远爱我吗?为什么宁愿放弃我也不放弃赛车?

我是说过这样的话。但是,正因为我心里始终有一份牵挂,训练时才不能达到极致。你知道,这对于一个真正的车手来说,是很悲哀的事情。

但如果要我放弃赛车,我做不到。

萧虹走了,她是含着泪走的。志高远知道,她不会回来了。因为,他伤了她的心。

志高远吸完最后一口烟,弓起食指,把烟头弹到路边的小河里。平静的河水载着那个小小的烟头缓缓地流去。

志高远有了一丝莫名的伤感,但这份伤感很快就随着那个烟头的消失而消失了。

志高远站起来,跨上他心爱的“英雄”,向前疾驰而去。他感觉自己好像在飞,飞,飞,飞向无限遥远的地方。那里,有金光灿烂的希望在等着他。

志高远相信,他的选择不会错。

火候家

评论家在成为评论家之前什么都不是。

评论家之所以成为评论家,不是巧合就是意外。

评论家明白,要活着就得吃饭,要吃饭就得做事,要做事就得少花力气多挣钱。

评论家想来想去,决定做评论家。

评论家凭借先天和后天的卓越才华,不管对方是文坛泰斗还是名不见经传的鼠辈,通通不依不饶,一一开刀。

评论家的评论通常有三个原则:心情好时任意包装,让乌鸦变凤凰,让丑小鸭变白天鹅,让黄脸婆变美女;心情不好时鸡蛋里挑骨头,让你落花流水体无完肤死不瞑目;心情不好不坏时褒贬各半,方的不能说成圆的最多是椭圆,红的不能说成黑的最多是红中带黑,死的不能说成活的最多是半死不活。

评论家天生就是当评论家的料,不久就在评论界红得发绿,被他救治的新人不计其数,被他杀死的旧人其数不计。

正当评论家的评论登峰造极炉火纯青出神入化的时候,评论家却急流勇退自动下岗了。

自动下岗后的评论家在闹市区开了家评论家公司,并且打出巨幅广告:

本公司专门培训评论家,包教包会不会不包。月初开学月底毕业,保证推荐自找工作。报名费若干元。

评论家的生意如火上浇油,财源滚滚似洪水猛兽。

有人劝评论家趁机再开几家分公司,狠狠赚上一笔,不料评论家语出惊人:“我已决定脚盆洗手,退出江湖。”

不只是牛粪

村里建成新农村,为了使进村路面保持干净,村长把路分成19段,19户人家,每家一段,随脏随扫。

这天,村长看见一堆牛粪雄纠纠地摊在五根的路段上,与这干净的路面显得极不协调,就像一位漂亮的小姑娘脸上突然长了一颗痘,看起来就不舒服。

村长找到五根,说,五根,你的路段上有一堆牛粪咧,你去把它铲了吧!

五根说,村长呀,那牛粪本来不在我的路段上,是三保铲过来的,现在要铲也是三保去铲,怎么能叫我铲呢?

村长又找到三保,说,三保,五根路段上的那堆牛粪是不是你铲过去的?

三保说,村长呃,既然你来了,我就把实情告诉你,这堆牛粪原本是在我和五根的交界处,他那边一半,我这边一半,可他把属于他的那一半铲到我的路段,我一生气,才把整堆牛粪都铲到他的路段。这叫你不仁,我不义,谁叫他先铲呢?现在要铲也是五根去铲,我是绝不会铲的。

村长再次找到五根,把三保的话说给他听。不想五根更生气。五根说,这三保不是欺人太甚吗?明明是他铲过来的,现在反倒来赖我,他这不是往我脸上抹屎吗?我就不铲,看他三保能把我怎么样。

村长说,不就是一堆牛粪吗?乡里乡亲的,谁铲不是铲?干脆你把它铲了得了。

五根说,村长呀,话不能这么说,铲牛粪容易,可我能咽下这口气吗?俗话说,佛争一炷香,人争一口气!我怎么能让他呢?

村长只好又来找三保。村长说,三保呀,我看你们都没有错,错就错在那头牛,它不该把屎拉在你俩的交界处,可人会听话,牛不会听话,不拉也拉了,你就权当给牛一个机会,把那牛粪铲了吧!

三保说,村长呃,话是这么说,可老话说得好,得尺进丈,得丈就要拉屎到头上。要是我这次铲了,难保下次五根还会把牛粪铲到我的地段上,所以这牛粪我是说什么也不会铲的。

村长没办法,只好召开村民大会,由大家来决定这牛粪到底该由谁来铲。可村民们也搞不清是五根先把牛粪铲到三保的路段上,还是三保先把牛粪铲到五根的路段上,争来争去也没有统一的结果。

最后有人提议,要不这牛粪就由村长去铲,村长既然是村长,就应该为村民作表率,通过铲这堆牛粪,必然可以大大提高村长的威信。

可村长也不铲。村长说,我是管人的,又不是管牛粪的。再说这牛粪也不在我的路段上,凭什么要我铲?

关于谁该铲这堆牛粪的问题,最后不了了之,牛粪依然雄纠纠地摊在五根的路段上。

因为五根的路段上出现了牛粪,渐渐地,别人的路段上也出现了牛粪。再渐渐地,原来干净的进村路上,出现的已不只是牛粪,还有马粪,猪粪,狗粪,鸡粪,甚至人粪。