对中部地区学生教育公平感的调查及教育公平的思考

2011-01-16邓银城卜晓艳

邓银城,卜晓艳

(孝感学院教育与心理学院,湖北孝感 432000)

一、中部地区中小学生教育公平感的调查内容与方法

2010年8月,《小康》杂志社中国全面小康研究中心联合清华大学媒介调查实验室在全国范围内展开了中国教育发展现状满意度调查。调查显示,中国公众对教育的不满,主要集中于“教育投入”和“教育公平”。调查者从“教育投入及政策偏向性、教育法律法规体系建设及执行、对中国教育现状的满意度、对教育公平程度的感受和平均受教育年限”等5个方面来衡量中国教育小康状况,在这5项指标中,对教育公平程度的感受最差,其指数仅为53.6。[1]教育公平程度主要体现在教育资源的合理配置和教育机会、教育利益的公平分配上,学生是教育资源、教育机会和教育利益的主要分配对象,他们是教育公平状况最深切的感受者,他们在学业成就和身心发展上的公平程度是评价教育公平的最终尺度。目前,我国中小学生对教育公平程度的感受如何,不同性别、不同地区、不同学段和不同家庭的学生的教育公平感是否存在差异?为了探索这些问题,本项目组在2010年下半年,从中部地区6省抽取了1450名中小学生进行问卷调查,其中湖北学生350名,河南学生300名,江西、山西、安徽和湖南等4省学生各为200名。项目组考虑到小学低年级学生在理解调查问卷的内容上可能还有些困难,所以,在小学抽取的调查对象都是高年级学生。

何谓教育公平感?有人认为,“教育公平感是对教育事实存在进行判断时引发的主观体验,影响着人们的行为动机。”[2]也有人提出,“教育公平感是主体依照自己的习惯,对教育公平的‘实然’和‘应然’之间关系所作的价值判断。”[3]教育公平感就是个体对教育公平程度的感受。对社会公众而言,教育公平感是人们根据自己的社会公平观对教育机会、教育资源和教育利益的分配状况进行评价时所产生的情感体验。对学生而言,教育公平感是一个学生对自己获得的教育利益、教育资源和教育机会以及自己取得的教育成就与其他学生相比较所产生的主观判断和情感体验。学生的教育公平感比社会公众的教育公平感能够更加直接地反映目前教育公平的现状。

为了调查学生的教育公平感,本项目组编制了专门调查学生教育公平感的问卷,问卷中的20道题分为3个调查维度,从以下3个方面来调查学生的教育公平感。第一,学生对教师关注与期望的感受。上个世纪美国学者罗森塔尔等人进行的“期望心理”实验,证实了教师对学生的积极的关注和殷切的期望是激励学生成长的心理因素。[4]47如果教师对学生的期望和关注存在差异,这种差异必然会对学生的发展和学业成就产生不同的作用。这个调查维度包括“多数老师只对成绩好的同学抱有期望,与他们交往较多”等8道题。第二,学生对教师教育教学评价是否公平的体验。教师对学生的评价对于学生的发展具有十分重要的意义,因为教育评价具有改进学生学习和激励学生努力学习的功能。这个方面有“老师是根据学生的品德和成绩来评选优秀学生或三好生”等5道题。第三,学生对自己获得的教育利益、教育资源和教育机会是否公平的判断和感受。教师在教育资源的分配过程中,扮演着资源分配主体和资源配置对象的双重角色,他们要在学生之间公平合理地分配各种教育资源,同时又接受社会和学校分配给自己的教育资源。有人作过实证研究,当前学生家长最关心的是与自身利益最贴近的教育公平,是教师在学校教育活动中尤其是课堂上的教育行为是否公平。[5]这个调查维度包括“我们班上定期调整每个同学在教室中的座位”等7道题。问卷中20道题的答案都有“很不符合、较不符合、难以确定、比较符合、非常符合”5个选项,调查对象根据自己的感受和体会选取其中一项 ,在统计时按 1、2、3、4、5 或 5、4、3、2、1 计分,每个维度各有一半左右的题属于反向计分,调查对象的得分愈高所体验的教育公平感愈强。为了获得更为确切和真实的信息,问卷采取匿名回答的方式。

二、中部地区中小学生教育公平感调查结果的统计与分析

本次调查共发放问卷1450份,回收有效问卷1395份。全部数据运用 SPSS13.0进行统计分析,数据比较采用 T检验或单因素方差分析,方差齐性时采用LSD多重比较,不齐性时采用Tamhane多重比较。下面将对本次调查的结果进行分析。

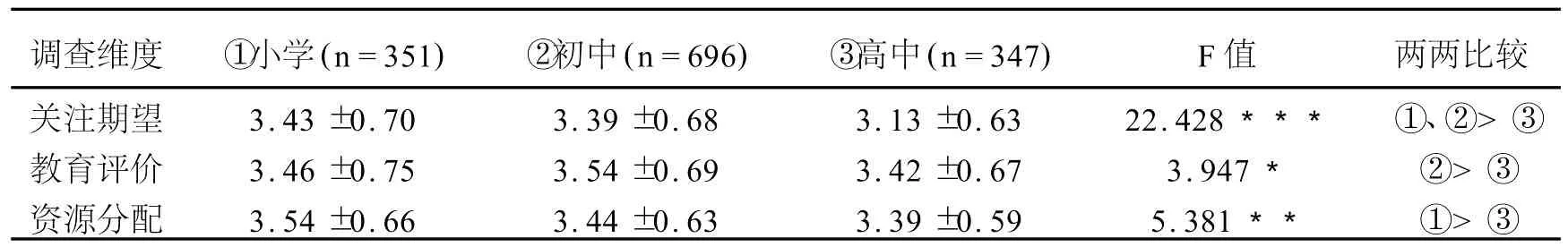

表 1、表 2、表 3、表 4、表 5 为不同性别、不同身份、不同学段、不同地区、不同家庭学生的教育公平感的调查结果分析表。(各表的调查维度一栏中用“关注期望”“教育评价”“资源分配”分别代表“学生对教师关注与期望的感受”、“学生对教师教育教学评价的感受”、“学生对教育资源分配的感受”)

表1 不同性别学生的教育公平感的调查结果分析① 在1395份有效问卷中有1份问卷未填性别,故未作统计。

表2 学生干部与普通学生的教育公平感的调查结果分析② 在1395份有效问卷中有36份问卷既未填学生干部也未填普通学生,故未作统计。

表3 不同学段学生的教育公平感的调查结果分析③ 在1395份有效问卷中有1份问卷未填学段,故未作统计。

表1和表2的统计数据显示,在3个调查维度上,男女学生之间、学生干部与普通学生之间的差异都不显著;也就是说,中部地区中小学生的教育公平感不存在明显的性别差异,在普通学生与学生干部之间,在教育公平感上也不存在显著差异。根据本项目组的问卷设计,学生问卷得分越高则体验到的教育公平感越强。统计数据表明,中部地区学生既没有感受到十分强烈的教育不公平现象,也没有产生很强的教育公平感。

表3的统计数据显示,在对教师的关注和期望的感受上,高中生体验到的教育公平感要低于初中生和小学生,与初中生、小学生之间的差异显著。在对教师的教育教学评价的感受方面,高中生得分最低,与初中生之间差异显著,其体验到的教育公平感要明显低于初中生。在对教师分配教育资源的感受方面,高中生仍然得分最低,与小学生之间差异显著,高中生感到自己得到的教育利益、教育资源的公平程度明显低于小学生。

表4 不同地区学生的教育公平感的调查结果分析① 在1395份有效问卷中有9份问卷未填学校所在地区,故未作统计。

表4的统计数据显示,在学生对教师的关注和期望的感受、对教师教育评价的感受等调查维度上,农村学生的得分都要高于县镇学生和城市的学生,农村学生体验到的教育公平感明显高于县镇学生和城市学生,与县镇学生、城市学生之间差异显著。在对教师分配教育资源公平性的感受方面,农村学生得分最高,与县镇学生之间差异显著,农村学生感到自己获得的教育机会、教育利益和教育资源的公平程度明显高于县镇学生。

表5的统计数据显示,在教育资源、教育机会和教育利益的分配方面,不同家庭的学生所体验到的教育公平感没有明显的差异。在对教师的期望和关注的感受上,领导干部家庭的学生所感受到的教育公平程度要明显低于体力劳动者家庭和其他家庭的学生,与体力劳动者家庭和其他家庭的学生之间存在显著差异。在教师评价公平程度的体验上,领导干部家庭的学生所感受到的教育公平明显低于体力劳动者家庭、个体私营者家庭和其他家庭的学生,与这3类家庭的学生存在显著差异。在这个调查维度上,脑力劳动者家庭的学生所体验的教育公平感也要显著地低于体力劳动者家庭和个体私营者家庭的学生。

表5 不同家庭学生的教育公平感的调查结果分析② 在1395份有效问卷中有21份问卷未填家庭类型,故未作统计。

三、对调查结果的讨论及教育公平问题的思考

在本次调查对象的5个变量中,学生的性别、学生的身份(即普通学生与学生干部)等变量的调查结果不存在显著性差异,项目组无需讨论。下面,将对不同家庭学生教育公平感的调查结果进行讨论。在教师期望和教育评价方面,领导干部和脑力劳动者家庭的学生得分都低于其他家庭,他们的教育公平感较低。我们认为,领导干部和脑力劳动者家庭的学生由于家庭背景较好,大多有一种优越感,他们希望得到教师更多的关注和更高的评价,即便教师给予他们和其他同学一样的关注和评价,但他们可能认为教师对他们关注太少、期望不多和评价不高,所以,他们难以产生较高的教育公平感。

对不同学段和不同地域学生教育公平感的调查结果,我们将联系项目组在2009年进行的中部6省中小学教师教育公平意识的调查结果[6]进行对比分析和讨论。根据两次调查所取得的统计数据,不同学段、不同地域的教师与学生的调查结果能够互相验证,凸现两次问卷调查研究的结果具有较高的信度。根据上次调查的问卷设计,调查对象的问卷得分越低则教育公平意识越强。上次调查的统计数据显示,小学教师在教师关注、教师评价和教师对资源的分配等3个调查维度的得分要低于初中教师和高中教师,表明小学教师教育公平意识要高于中学教师。本次学生教育公平感的调查结果也证实,在对教师关注的感受、对教师分配资源的感受方面,小学生的得分要高于初中生和高中生;在对教师评价方面的得分上,小学生也高于高中生;小学生所体验到的教育公平感要高于中学生。这种调查结果说明:以片面追求升学率为办学目的的“应试教育”是引发教育不公平现象的一个重要原因。中学教师面临着升学率的压力,一些教师为确保升学率,对那些成绩好的学生会给予更多的关注和更好的教育资源,在学校教育过程中产生了不公平现象。小学教师没有升学的压力,他们能够全面地关注自己的学生,在学生之间公正地分配教育资源,所以小学生的教育公平感自然高于中学生。

上次教师教育公平意识的调查结果显示,农村学校教师在教师关注、教师评价和资源分配等3个调查维度上的得分都低于城镇和城区学校的教师,农村教师教育公平意识强。本次不同地域学校学生教育公平感的调查统计数据表明,在对教师关注、教师评价和教师资源分配的感受上,农村学生的问卷得分高于城镇和城市学生,农村学生体验到的教育公平感最强。这两次调查结果都说明,我国城镇和城市学生的家长比农村学生的家长更关注子女的教育。一些城镇和城市学生的家长会对孩子的教师进行“感情”投资,如给孩子的老师送礼,而一些教师在得到学生家长提供的好处之后,就难以公平公正地对待所有的学生。农村学校的教师很少受到这种社会风气的影响,所以,他们的教育公平意识和公平行为要高于城镇和城市教师。在农村教师教育公平意识和公平行为的作用下,农村学生所体验到的教育公平感自然高于城镇和城市学生。

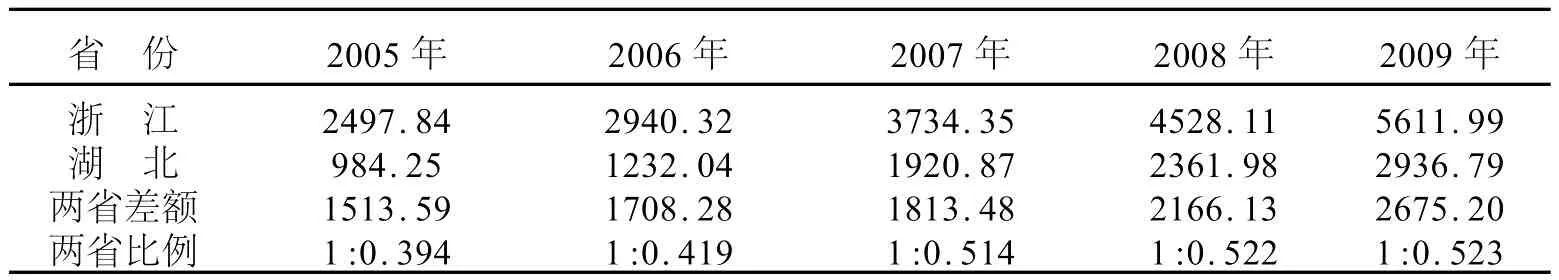

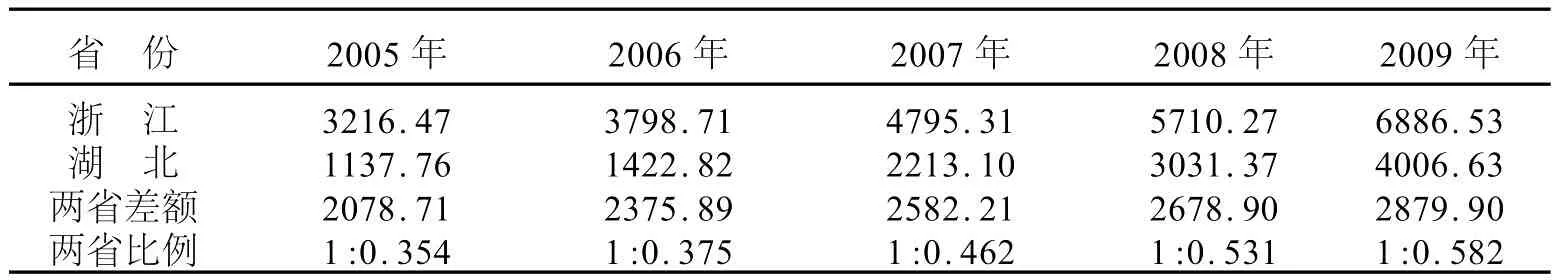

在研究教育公平问题的过程中,一般把校际之间、城乡之间和区域之间的教育不公平现象称为宏观层面教育公平问题,把学校内部教育教学过程中的教育不公平现象称为微观层面教育公平问题。本项目组近年来对教育公平问题进行过3项实证研究,有两项是关于微观层面教育公平的实证研究,研究的内容是教师的教育公平意识和学生的教育公平感;还有一项是关于宏观层面教育公平的实证研究,研究的视角是比较和分析东部浙江省和中部湖北省在农村基础教育资源配置上的差距。[7]这些实证研究结果表明,宏观层面的教育不公平现象较之微观层面的教育不公平现象更为突出。对微观层面教育公平问题的两次实证研究结果表明,在教师关注、教师评价和资源分配等调查维度上,中小学教师具有一定的教育公平意识。在对教师关注、教师评价和资源分配的感受上,学生的问卷得分均在3分以上。但是,关于宏观层面教育公平的实证研究结果显示,我国农村基础教育资源配置在省际之间、区域之间还存在很大的差距。本项目组上次对湖北和浙江两省农村基础教育资源配置进行过比较研究,比较的时间跨度是2006至2007年。现在,我们还是对湖北和浙江两省基础教育资源的配置情况(主要是教育经费)进行比较,将时间跨度扩展到2005至2009年,比较的结果如表6、表7所示。

表6 浙江省和湖北省小学生均预算内教育事业费的差距 单位:元

表7 浙江省和湖北省初中生均预算内教育事业费的差距 单位:元

根据表6和表7提供的统计数据,以浙江省为代表的东部地区和以湖北省为代表的中部地区在教育经费上的差距,从比例上看是逐年缩小,但从数额上看还在逐年扩大。

在知识经济时代里,受教育的经历和水平是社会成员就业的基本条件,而就业又是一个人获取经济收入的主要途径和安身立命的前提。没有教育公平就没有就业公平,没有就业公平就没有收入公平,没有收入公平就没有社会生活的公平。所以,教育公平是一切公平的前提。中国的民众从来没有像现在这样关注教育公平问题。有许多人认为,教育不公平是最大的社会不公平。如前所述,一些研究者所进行的调查结果表明,目前我国民众对教育公平程度的感受很差,这说明在教育领域中还存在十分严重的教育不公平现象,尤其是宏观层面的教育不公平还有扩大的趋势。宏观层面的教育不公平的集中体现是校际之间、城乡之间和区域之间在教育资源配置上的差距。虽然新的《义务教育法》明确规定,不得将学校分为重点学校和非重点学校。但目前愈演愈烈的“择校热”和愈来愈高的“择校费”表明,校际之间在教育资源配置上还存在着很大的差距。农村学校优秀教师的大量流失,使城乡学校在教育质量上的差距越来越大。我国东部发达地区与中西部欠发达地区、贫困地区在教育资源配置上的巨大差距在短期内也很难缩小。所以,促进教育公平,实现社会公平,提高广大民众的教育公平感,意义重大,任重道远。

[1] 欧阳海燕.中国教育满意度大调查[J].小康,2010(9).

[2] 吕晓俊,刘帮成.高校大学生公平心理与行为的研究[J].上海交通大学学报:哲学社会科学版,2009(6).

[3] 刘广明.高等教育哲学视野中的教育公平[J].郑州大学学报:哲学社会科学版,2007(1).

[4] 伍新春.高等教育心理学[M].北京:高等教育出版社,1999.

[5] 课题组.新时期浙江基础教育公平与均衡发展的现状与对策建议[J].浙江教育科学,2008(4)

[6] 邓银城,卜晓艳.中部地区中小学教师教育公平意识的调查与研究[J].孝感学院学报,2010(2).

[7] 邓银城.湖北与浙江在农村基础教育资源差距上的比较与分析[J].教育与经济,2010(4).