一种新型柔性轨道设计及工作机理

2011-01-15谢新连

谢新连,阚 颖,蔡 琦

(大连海事大学交通运输管理学院,辽宁大连 116026)

1 概述

两种以上运输方式的多式联运是交通运输发展的一个重要领域。国内对多式联运网络运输能力的研究还处于起步阶段[1]。为提高火车渡轮的装载量和装卸效率,增强铁路轮渡引桥对船型的适应性,文献[2~5]中提出了一种以短轨构成,并在短轨之间预留一定伸缩间隙的新型柔性连接轨道(FDT,Flexible Double-rail Track),系统论述了这种柔性轨道工作原理和在未来海铁联运新系统中的应用前景。通过进一步的分析研究,在文献[2~5]中提出的柔性轨道原型基础上,本文提出一种轨枕与钢轨刚性连接成一体,通过轨枕中部互相铰接而形成轨道,依靠设在轨枕两端的传动轴传递扭矩并实现轨道整体弯曲的新型柔性轨道构造方案。以下简称文献[2~5]中提出的柔性轨道原型为FDT-1型柔性连接轨道,本文提出的柔性轨道原型为FDT-2型柔性连接轨道。本文给出FDT-2型柔性轨道的设计方案,介绍这种新型柔性轨道的工作机理,并给出柔性轨道变形弯曲过程中的主要工作参数的表达式,用于说明这种设计方案的可行性和作为进一步研究的基础。

2 FDT-2型柔性轨道的基本构造

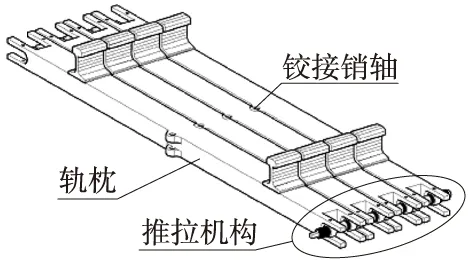

FDT-2型柔性轨道主要由轨、枕一体化的轨枕和推拉机构等两部分组成,见图1。轨枕沿轨道延伸方向铺设。轨枕与轨枕(即钢轨与钢轨)之间留有适当间隙,并通过轨枕中部的铰接孔和销轴连接。设在轨枕端部的推拉机构用于控制轨枕之间的夹角,即控制轨道的弯曲程度。柔性轨道各组成部分构件形式及其功能如下。

图1 FDT-2型柔性轨道整体构造

2.1 轨枕

FDT-2型柔性轨道系统中的轨枕和钢轨的形式、功能、连接方式与普通轨枕、钢轨均有明显差别,其钢轨与轨枕刚性连接成一体。钢轨的主要功能是对行走车轮导向和将车轮载荷传递给下面的轨枕,因此钢轨的断面形状可以简化,以便降低重量和制造成本。轨枕的主要功能是将钢轨上传导下来的力更加均匀地传递给下面的支撑平面,并且利用轨枕两端设置的推拉机构改变相邻轨枕之间的夹角。轨枕的具体设计形式见图2。考虑到轨道经常弯曲,且曲率半径有可能较小,轨距可以在标准值的基础上适当增加,如增加15 mm[6]。

图2 轨、枕刚性连接成一体的轨枕

2.2 推拉机构

推拉机构主要由扭力传动轴、丝套、联轴套3个构件组成。

(1)扭力传动轴

扭力传动轴由左、右旋螺纹,圆柱接头,方柱接头组成,为了便于加工和操作,左、右旋螺纹之间留有螺纹退刀槽,退刀槽两侧螺纹方向相反。联轴套与扭力传动轴的圆柱接头通过定位螺丝相连,圆柱接头上的螺丝浅孔应该在安装现场定位后加工。扭力传动轴结构示意见图3。

图3 扭力传动轴

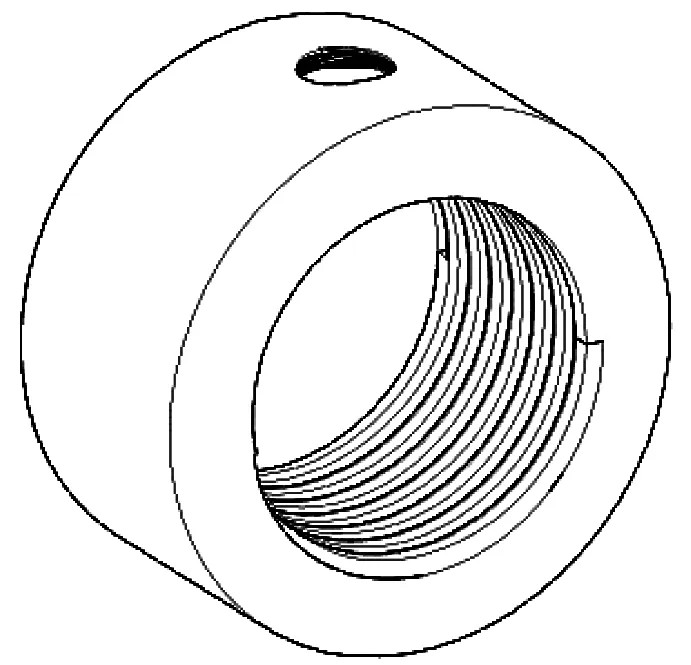

(2)丝套

丝套内部设有螺纹,分为左、右旋螺纹两种丝套。丝套置于轨枕端部的凹槽内,与轨枕端部凹槽的上接合面采用顶丝连接,下接合面采用圆形键连接。扭力传动轴穿过丝套并通过联轴套将扭矩传递给相邻的下一个扭力传动轴,同时将产生的推力或拉力传递给轨枕。丝套结构示意见图4。

图4 右旋螺纹丝套

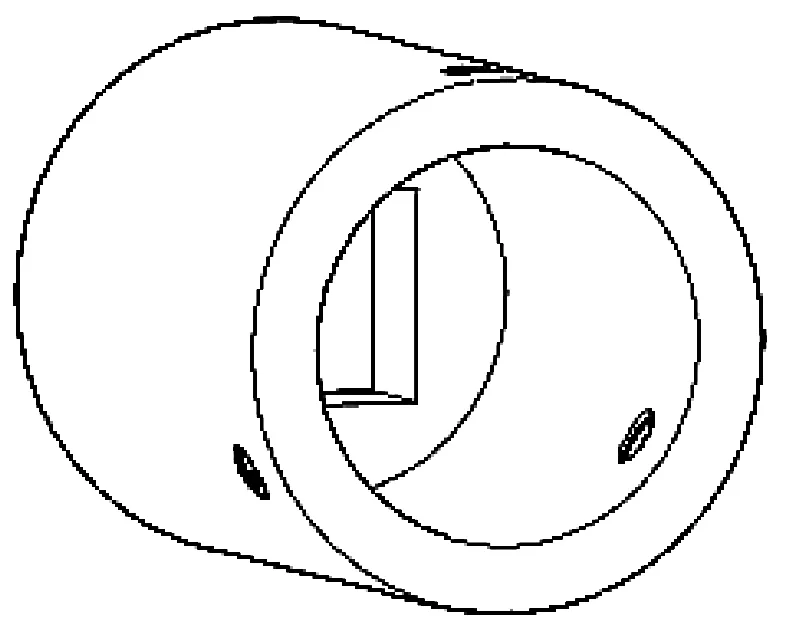

(3)联轴套

联轴套两端内侧分别为圆柱形光孔和方形光孔。其作用是连接相邻的扭力传动轴并单纯传导转角和扭矩。联轴套结构示意见图5。

图5 联轴套

3 FDT-2型柔性轨道的工作机理

将轨枕和推拉机构中的零部件制造好后,运到铁路轮渡码头现场组装成图1所示的柔性连接轨道,并安置在光滑的支撑平面(一般为桥面)上。柔性轨道接陆端第一根轨枕与陆上固定轨道连接并固定不动,另一端是自由端,可以在力或力矩的作用下在轨道平面内左右弯曲,呈现出柔性。驱动柔性轨道弯曲的力或力矩来自于安装在轨枕两端的推拉机构。在与陆上固定轨道连接的第一根轨枕处设置操作动力,在轨枕两端扭转第一根扭力传动轴。

在推拉机构中,扭力传动轴上的圆柱形接头插入联轴套的圆柱形孔内,固定连接;扭力传动轴上的方柱形接头以滑动配合的方式插入另一个联轴套的方形孔内,两者纵向可以相对移动,但转角锁定。通过联轴套带动后续相连的扭力传动轴转动,实现轨道沿线上所有扭力传动轴同步转动。

在扭力传动轴转动的过程中,丝套固定在轨枕的凹槽内,不随之旋转,但丝套内部的螺纹与扭力传动轴上螺纹之间的相对转动使丝套与扭力传动轴之间形成轴向相对位移。由于扭力传动轴跨接相邻轨枕上的两个丝套,且两个丝套上的螺纹相反(与扭力传动轴两端的螺纹方向配合),合理设置轨枕两端扭力传递轴上螺纹的方向,使扭力传动轴旋转时推拉轨枕以中间连接销轴为圆心微量旋转,一端的轨枕间隙减小,另一端的轨枕间隙增大,即同一条线上传动轴带动的轨枕端部产生移动,或同时靠近或同时疏远。通过这种方式使得轨道曲率产生变化,进而实现整条轨道的柔性。

从理论上看,与FDT-1型柔性轨道相比,FDT-2型柔性轨道的轨枕连接方式和推拉弯曲方式能够消除弯曲轨道需要施加的弯轨外力和由此引起的钢轨、轨枕内应力。

4 主要形变控制参数关系

4.1 形变参数的表达与定义

为便于建立柔性轨道的形变控制参数关系及叙述,按照图6所示,建立X-Y坐标系。将轨道置于坐标系内,X方向为轨枕长度或轨道横方向,Y方向为轨道延伸方向,R0点为坐标原点。设y=0即X轴为柔性轨道与陆上固定不动的轨道的连接处,用Ji、Ii、Di、Wi表示轨枕的4个端点,其中i表示轨枕编号。先将柔性轨道接陆端第一根轨枕编号为0,由此向柔性轨道的自由端(接船端)对轨枕顺次编号,i=0,1,2,……,n。从轨枕1开始,各轨枕受力后产生偏移。令Bi、Ri分别为JiWi、IiDi的中点,Oi为第i-1个轨枕与第i个轨枕的铰接轴心。又设轨枕长度为2l,即JiWi=IiDi=2l;轨枕宽度为b,即IiJi=DiWi=b;沿轨道长度,相邻轨枕之间的设计间隙均为2d;轨距为2g。

图6 柔性轨道弯曲示意

定义1:若视第i个轨枕不动,则第i+1个轨枕相对于第i个轨枕的偏转角称为相对偏转角,用α表示。轨道在弯曲过程中,设所有相邻轨枕的相对偏转角相等。

定义2:受相邻轨枕之间设计间隙大小的影响,轨枕的相对偏转角存在一个最大值,称之为轨枕最大偏转角,用αmax表示。

定义3:一段柔性轨道弯曲后形成的偏转角为过这段轨道两端中心线上这两点的切线之间的夹角,柔性轨道总的偏转角为其弯曲后自由端轨道纵向中心线(的切线)与其固定端轨道纵向中心线(的切线)的夹角,即两端轨向差。

定义4:第i个轨枕相对于编号为0(即固定端)的轨枕的偏转角称为第i个轨枕的偏转角,用αi表示。

4.2 形变参数关系式

为了了解和掌握柔性轨道的形变规律和特性,需要推导出其偏转角、曲率半径、自由端位移量和轨缝间隙变化量等参数的理论关系式[7]。

第一,当控制任意两个相邻轨枕的夹角均为α时,由n+1条轨枕连接成的柔性轨道总的偏转角度或转向角度为

αn=nα

(1)

第二,根据几何知识,容易证得Oi,i=1,2,……,n共圆,该圆的半径表达式为

(2)

显然,R也是柔性轨道的曲线半径,即柔性轨道弯曲后的曲率半径。当各轨枕都达到最大值,即α=αmax时,整个轨道达到最大弯曲程度,此时柔性轨道的曲线半径最小。

第三,求柔性轨道自由端或接船端的偏移量,就是求第n号轨枕的位移量。为此,只需分析Bn点的位移即可。设轨道处于平直状态时,Bn点的坐标为(xBno,yBno),弯曲偏移后Bn点的坐标为(xBnn,yBnn)。则Bn在X轴的位移量ΔxBn=xBnn-xBno。

因xBno=0,所以

(3)

Bn在Y轴方向的偏移量ΔyBn=yBnn-yBno,其中,

yBno=n(b+2d)+b

(4)

(5)

因此,可以推导出下式

dcos(nα)-nb-(2n-1)d

(6)

第四,考虑到柔性轨道弯曲后,一侧的轨缝增加、另一侧的轨缝减小。轨缝增加会导致车辆行走振动,甚至不安全;轨缝减小,则受设计中预留的轨枕间隙限制(≤2d)。因此,柔性轨道弯曲过程中轨缝的变化量是一个非常重要的参数。由于要求柔性轨道在工作中其各相邻轨枕之间的相对偏转角度相同,因此可以推导出轨枕间隙计算公式(7)、(8)。

柔性轨道弯曲后,轨道中心线内侧(间隙减小一侧)相邻钢轨之间的间隙为

(7)

轨道中心线外侧(间隙增大一侧)相邻钢轨之间的间隙为

(8)

公式(1)~(8)给出了FDT-2型柔性轨道弯曲变形的关键形状参数的理论值,合理设计和控制这些参数,能够使柔性轨道具有优良的操作使用性能。后续论文将给出柔性轨道更多形变参数的理论公式推导、数值分析和设计参考值。

5 结论

本文提出了一种轨枕与钢轨一体,通过轨枕铰接连成轨道,依靠推拉机构实现轨道整体弯曲的新型柔性轨道结构。这种新型柔性轨道可以在海铁联运的船岸连接桥上使用,彻底改善船桥之间的兼容性或通用性。主要研究结论如下。

(1)当各轨枕相对旋转一个等角度使轨道转向后,各相邻钢轨(延伸线)的交点共圆,即在弯曲变形的柔性轨道上,车辆行驶路线近似为圆弧形。

(2)柔性轨道整体弯曲变形量与轨枕宽度、相邻轨枕间距、相邻轨枕之间的相对偏转角度及轨枕总数有关。轨枕间隙的变化量是决定柔性轨道性能的关键参数。本文给出的柔性轨道形变参数计算公式可用于柔性轨道的设计和性能分析。

(3)轨道结构形式简单,构件可标准化,便于安装与拆卸,具有实用性和经济性。

采用这种柔性轨道可能会产生的问题:一是车辆行走时颠簸、振动的频率较高;二是会增加钢轨接头处的撞击频率,使钢轨易于疲劳受损。由于在装卸船的过程中车辆行走速度较慢(一般不超过10 km/h),通过控制车辆上下船的速度可以弱化第一个问题。借鉴以往的研究成果,选用合适的钢轨材料或科学地处理钢轨头部材质可以改善第二个问题[8]。

关于对这种新型柔性轨道的弯曲变形控制、操控动力输入方式、纵向荷载作用下轨排的结构稳定性、横向荷载作用下轨排的横向稳定性、轨枕和钢轨应力集中区强度分析、行车安全措施,以及带来的联运系统整体效益等实际问题有待深入研究,并在后续文章中进一步讨论。

[1]李红艳,陈治亚,何世伟,许旺土.公铁联运货运网络潜在运能分析[J].铁道学报,2009,31(1):21-25.

[2]谢新连,张 量,王少成.新型铁路柔性轨道弯曲变形量计算[J].铁道学报,2003,25(4):31-34.

[3]谢新连,刘涛,王少成,等.火车渡轮柔性轨道受力变形计算[J].船舶力学,2007,11(1):88-93.

[4]Xie Xinlian. An Integrated Sea-land Transportation Systems Model and its Theory [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2009,17(4):394-411.

[5]Xie Xinlian, Li Meng, Liu Shiyong, et al. On the flexible connection of rigid double-rail track[C]//Proceedings of the Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA ), Volume 04. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2009: 581-585.

[6]王开云,翟婉明,刘建新,封全保,蔡成标.山区铁路小半径曲线强化轨道动力性能[J].交通运输工程学报,2005,5(4):15-19.

[7]董丽军,曹志军.浅析轮渡栈桥新型柔性轨道几何形位,科技创新与生产力,2010(6):76-79.

[8]王建西,许玉德,练松良,方永明.随机轮轨力作用下钢轨滚动接触疲劳裂纹萌生寿命预测仿真[J].铁道学报,2010,32(3):66-70.