Nature最新内容精选

2011-01-13

Nature最新内容精选

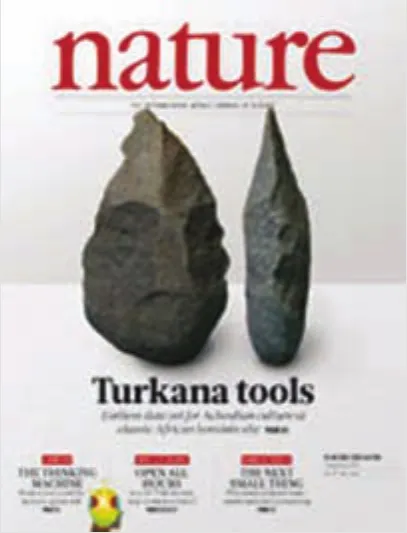

世界上最老的“阿舍利”石器

人们已知最早的石器是从大块石头上以粗糙的方式凿下来的简单石片,称为“奥尔德沃”。其次是比较先进的“阿舍利”文化,其代表是叶子形状的双面工具,或称为“手斧”。“阿舍利”被认为是直立人的特征技术。然而,“阿舍利”文化出现的时间仍不清楚,因为时间在140万年以上、年代比较确定的地点很少。在肯尼亚WestTurkana的Kokiselei考古点(“奥尔德沃”和“阿舍利”工具都在这里发现)进行的一项新的地层学研究,发掘出了世界上最老的“阿舍利”石器,距今已有176万年,比以前已知最早的“阿舍利”石器记录早35万年。因为非洲以外原始人类的要么没有早期工具的纪录,要么只有“奥尔德沃”型的工具记录,所以这项研究还表明,第一批离开非洲的欧亚原始人类也许并没有将“阿舍利”文化一起带走。本期封面所示为一个比较大的粗制手斧(KS4-203),是从一块扁平的响岩砾石做成的,锤击成形。

蝴蝶拟态功能由超级基因簇决定

见于南美各地森林中的有毒蝴蝶“狐眼袖蝶”(Heliconiusmelpomene)能够模仿另一科的有毒蝴蝶Melinaea属中几个物种的翅膀模式,以便更有效地威慑捕食者。这个例子受一个经典的“超级基因”控制,它实际上是通常作为一个整体遗传的紧密基因簇。狐眼袖蝶尤其擅长拟态,能够模仿多达7个不同翅膀模式。对狐眼袖蝶不同翅膀模式形态所做的一项研究显示,在一个超级基因P位点上发生的不同基因组重排,使得在其他密切相关的物种中本可以自由重组的位点之间的基因联系更为紧密。这样所产生的超级基因起一个简单开关的作用,这个开关一旦闭合,便能够在一系列复杂的适应性表现型中选择这种蝴蝶应该表现出其中的哪一个。本期封面所示为来自法属圭亚那狐眼袖蝶(上)和Melinaeamneme(下)。

科学家被控过失杀人

2009年4月6日,意大利中部Abruzzo地区发生6.3级地震,对几个中世纪山区城镇造成严重损害。超过300人失去了生命,大约1500人受伤,65000人短时间无家可归。今年早些时候,6名科学家和1名政府官员因未能评估和告知地震的潜在风险而被控过失杀人。他们将于9月20日在L’Aquila受审。在一篇NewsFeature文章中,StephenS. Hall解释当地社区民众为什么觉得自己被科学家出卖了。

军事研究的是与非

军队多年来一直是科学研究的最大投资方之一。军队科研投入的成效在日益尖端的进攻性和防卫性武器中就可以看得出来。但基于军事研究的很多成果也进入了日常的和平应用当中。在本期Nature杂志上,我们对军事研究各个方面的成就、缺陷和伦理道德问题进行了分析。

一个GPCR跨膜信号作用复合物的结构被确定

一个细胞对荷尔蒙和神经传输物质的反应的绝大部分以及视觉、嗅觉和味觉等,都是由“G-蛋白耦合受体” (GPCRs)调控的。这使得GPCRs潜在成为人体中最重要的一组药物目标。GPCRs深深嵌入在细胞膜中,与细胞膜交叉7次,要确定这些复合物的结构特别具有挑战性。现在,人们等待已久的一个GPCR跨膜信号作用复合物的X-射线晶体结构已被确定,其论文的最终版本发表在本期Nature上。所发表的结构是与Gs(腺苷酸环化酶的刺激性G蛋白)形成复合物的“β-2肾上腺素能受体”的一个“被激动剂占据的单体”的结构。另一篇相关论文介绍了利用“肽酰胺氢-氘交换质谱”对这一信号作用复合物的蛋白动态所做的探测研究。

细菌鞭毛蛋白和III型分泌系统的NLRC4炎性受体

巨噬细胞作为先天性免疫的重要组成部分在识别和感受来自病原菌的分子、进而拮抗和清除病原菌感染中发挥着重要作用。炎症小体(inflammasome)是继Toll样受体介导的先天性免疫反应信号通路后、最近几年刚刚发现的又一个主要存在于巨噬细胞中的重要免疫感受和激活的信号通路。炎症小体被认为是由一类存在于细胞内的NOD样受体分子介导组装。此前的研究仅仅知道个别NOD样受体分子(比如NLRC4)对于感受特定的病原菌分子(如鞭毛蛋白分子)是必不可少的,但还未有任何NOD样分子被证明为具有受体的功能,在激活炎症小体信号通路中起作用。北京生命科学研究所邵峰研究员领导的科研团队报道了一类叫做NAIP的、具有BIR结构域的新型NOD样受体分子(NLR),并首次证实了这类分子具有受体的功能,可以直接识别和结合来自病原菌的不同配体分子。 这项研究首次确立了小鼠的NAIP5分子是感受和识别病原菌鞭毛蛋白分子的胞内免疫受体,同时也确立了整个NAIP家族的NOD样蛋白分子是一类普遍的可以感受不同病原菌分子、进而激活由NLRC4介导的炎症小体的受体分子。明确提出了病原菌三型分泌系统本身也是一类会被宿主免疫系统感受的病原菌模式分子(pathogen-associatedmolecularpatterns, PAMP),不同的三型分泌系统组成分子分别由不同的NAIP家族受体分子所识别。该研究成果预示其它的NAIP家族成员很可能是识别其它类似病原菌分子的炎症小体受体分子,对深入理解和揭示炎症小体介导的先天性免疫信号通路的机制有着重要的指导意义和极大的推动作用。

Tet3DNA双加氧酶在卵细胞重编程中的作用

受精是精子和卵细胞融合为一个合子(受精卵)的过程,是动物个体发育的起点。然而,受精并不是简单的精卵结合。为了形成一个具有发育全能性的早期胚胎,卵细胞需要对来源于精子的父本基因组进行一系列的重编程(reprogramming),其中最为重要的一项就是基因组DNA的去甲基化。这种在合子中,父本基因组上的特异去甲基化为何发生以及怎么发生,一直是表观遗传学领域重要的有待解释的问题之一。中国科学院上海生命科学研究院化学与细胞生物学研究所徐国良研究员和李劲松研究员领导的科研团队揭示了Tet3DNA双加氧酶在卵细胞重编程中的作用:卵细胞来源的母源因子Tet3加氧酶负责父本基因组DNA胞嘧啶甲基的氧化修饰,从而启动DNA的去甲基化,进一步激活Oct4和Nanog等全能性基因的表达。卵细胞内特异性敲除Tet3的母鼠生育力显著下降,其大部分胚胎在着床后发生退化,被母体吸收。此外,Tet3在动物克隆过程中对移入卵细胞的供体细胞DNA的重编程也发挥着重要的作用。 这一发现提示,动物克隆和自然受精过程很可能采用了同样的重编程机制。该研究成果使人们对早期胚胎发育中的重编程过程有了更清晰的认识,也为提高动物克隆效率带来了新的理论依据,有可能在分子机制上为不孕不育症提供新的诠释。