热带产卡拉胶海藻形态及表皮特征比较

2011-01-11刘建国

庞 通, 刘建国

(1. 中国科学院 海洋研究所, 山东 青岛 266071; 2. 中国科学院研究生院, 北京 100049)

热带产卡拉胶海藻形态及表皮特征比较

庞 通1,2, 刘建国1

(1. 中国科学院 海洋研究所, 山东 青岛 266071; 2. 中国科学院研究生院, 北京 100049)

2008年6月至2009年6月, 在山东青岛实验室和海南陵水试验平台, 以光学显微镜及电子扫描显微镜等技术, 对12种原产印度尼西亚和菲律宾热带产胶红藻外观形态, 表皮细胞特征进行了比较。结果表明:1)不同株系藻体呈现褐色、绿色、黄绿色、翡翠绿色、橄榄绿色和咖啡色等多样性; 2)在表皮细胞特性方面, 5号株系细胞最小、排列最致密、分布最均匀, 8号株系细胞最大、胞间距最宽; 3)在亚显微结构方面, 1号藻呈均一球状突起, 2和4号藻为不规则突起, 3、6和9号藻表面布满酒窝样凹陷, 5和8号藻表面比较平整, 7和11号藻呈脑纹状褶皱, 12号藻在凹凸结构外覆盖鳞片状白色胶质; 4)在实验株中, 1、2和4号藻未发现四分孢子, 3、5、6、11和12号藻表皮细胞上具有结构对称的四分孢子, 且主要分布于较老的主干上; 5)在四分孢子排列上, 3、5、11和12号四分孢子间排列紧密, 6号藻四分孢子间距离较远; 6)不同藻的四分孢子囊大小形态存在明显差异, 6号藻株四分孢子囊最长, 约110 µm, 5号藻四分孢子囊最短, 约40 µm, 3、11、12号藻四分孢子囊长约60 µm, 四分孢子囊宽度相对恒定, 除5号藻较窄约为10 µm外, 其他株系均约为15 µm。

卡拉胶; 红藻; 表皮细胞; 显微结构; 四分孢子

卡拉胶在食品、化工等领域有非常广泛的应用前景, 热带产卡拉胶红藻是国际上生产卡拉胶的重要生物资源, 然而这类海藻外部形态复杂、变化多样,分类非常困难。同时, 受到原产地材料、实验手段、区域和技术力量等限制, 以往国内外对此关注很少,研究明显落后。另外, 这类海藻细胞间质存在大量黏性多糖, 造成 DNA提取较为困难, 分子生物学背景研究较少[1-2]。某些种名甚至属名随着研究深入也出现了很大变化, 如以前称为麒麟菜类的产胶红藻Euchuma alvareziiDoty,striatumSchmitzh和cottoniiWeber-van Bose, 分别更改为Kappaphycus alvarezii(Doty) Doty, striatum(Schimitz) Doty和cottonii(Weber-van Bosse) Doty, 即根据产胶类型不同重新划分为麒麟菜属和卡帕藻属, 产ι胶型的海菜归属于麒麟菜属, 而产κ胶型的部分藻重新划为卡帕藻属[3-5]。

为全面了解这类海藻的基础生物学特性, 提供科学分类依据, 同时进一步为产胶海藻栽培和相关产业发展提供基础支撑。我们陆续收集到国内外栽培产胶红藻株系同时采集自然海区的野生藻株, 建立起热带产胶生物种质资源库, 从形态结构、细胞、植物生理生态、生化组成、抗病和抗胁迫能力、分子生物学、繁殖和发育生物学、产胶种类和含量以及凝胶强度等多层次开展相关研究。本文报道国内外目前主要栽培株系的形态和表皮细胞特性比较结果。

1 材料与方法

1.1 材料来源

实验材料为目前热带地区栽培的主要产卡拉胶海藻, 共12个株系, 分别于1984年和2008年由中国科学院海洋研究所引进, 菲律宾海菜(12号藻株)由吴超元、夏恩湛教授引自三宝颜海区, 而印度尼西亚海菜株系1至11号藻株由刘建国教授和王晋源经理引自爪哇岛、玛杜拉岛和巴厘岛。实验材料经过适当的保湿和冰袋降温处理, 空运到海南或青岛后,经过一段时间海区适应性挂养, 恢复生长活性, 同时取样照相, 其中10号株系在恢复生长过程中死亡。

1.2 表皮细胞形态观察及电镜制作

为减少材料不同而造成实验误差, 统一取健康的离藻枝顶端5 cm处的活体制作简易表皮切片, 在光学显微镜下观察表皮细胞特征, 并在 400倍放大条件下照相记录。

同样, 取离枝条顶端5 cm处的藻体块1cm, 用5%戊二醛固定2 h。然后利用乙醇梯度脱水, 脱水程序依次按照30%, 50%, 70%, 80%, 90%和100%的乙醇浓度梯度进行, 每个乙醇梯度脱水15 min。样品脱水后, 放入醋酸异戊酯置换 0.5 h, 再进行临界点干燥和离子镀膜机喷金处理, 最后上机(扫描电镜KYKY-2800B)观察照相。

1.3 四分孢子数量及形态统计

2008年6月至2009年7月, 每月定期制作表皮切片, 检查各株系是否有四分孢子, 并于 2008年 7月每个藻株各取3个样本材料(受材料数量限制, 7、8和 9号藻株未进行实验), 先按照每个藻株不同级别的部位(一级主干、二级侧枝和三级枝梢)逐一分开,其中每个级别部位又选取 20个不同点取表皮, 在400倍显微镜条件下随机观察统计20个视野内的孢子数量。然后在已经观察到四分孢子的个体部位, 进行横切制片, 观察并记录成熟的四分孢子囊形态和大小。

2 结果

2.1 外观色泽、形态和表皮

实验材料在色泽和外部形态方面呈现多样性,有褐色、绿色、黄绿色、翡翠绿色、橄榄绿色和咖啡色等, 不同株系间存在很大差异(图1), 其中: 1号海菜藻体橄榄绿色, 2、3和9号海菜藻体翡翠绿色, 4、5、7、8和 12号海菜藻体为黄褐色, 而 6号海菜呈现黄绿色, 11号海菜藻体为咖啡色。根据实地养殖观察结果发现, 从菲律宾引种的12号海藻的某些藻体上可以出现绿色芽并不断生长成绿色枝条, 通过营养繁殖将绿色藻体单独栽培, 藻体一直保持绿色,不再返回到褐色或出现杂色, 表明绿色藻体具有遗传稳定性。

热带产胶海藻形态变化多样, 不同藻株的侧芽、分支长短粗细情况也存在一定差异(图1), 其中: 1、3和 5号海藻的侧芽均较短, 且在较短处又再次出现侧芽, 进一步发育成分枝, 2、4、6、7、8、9、11和12号藻株侧芽主要生长于主干, 在侧芽再出新芽发育成分枝的概率明显偏少, 2、7、8、9和12号侧芽比较尖细, 4、6、和 11号藻株的侧芽相对要粗壮很多; 5号海菜主干周围具有刺状突起, 6号和11号藻株主干表皮布满疣状突起, 其他株系主干相对光滑。

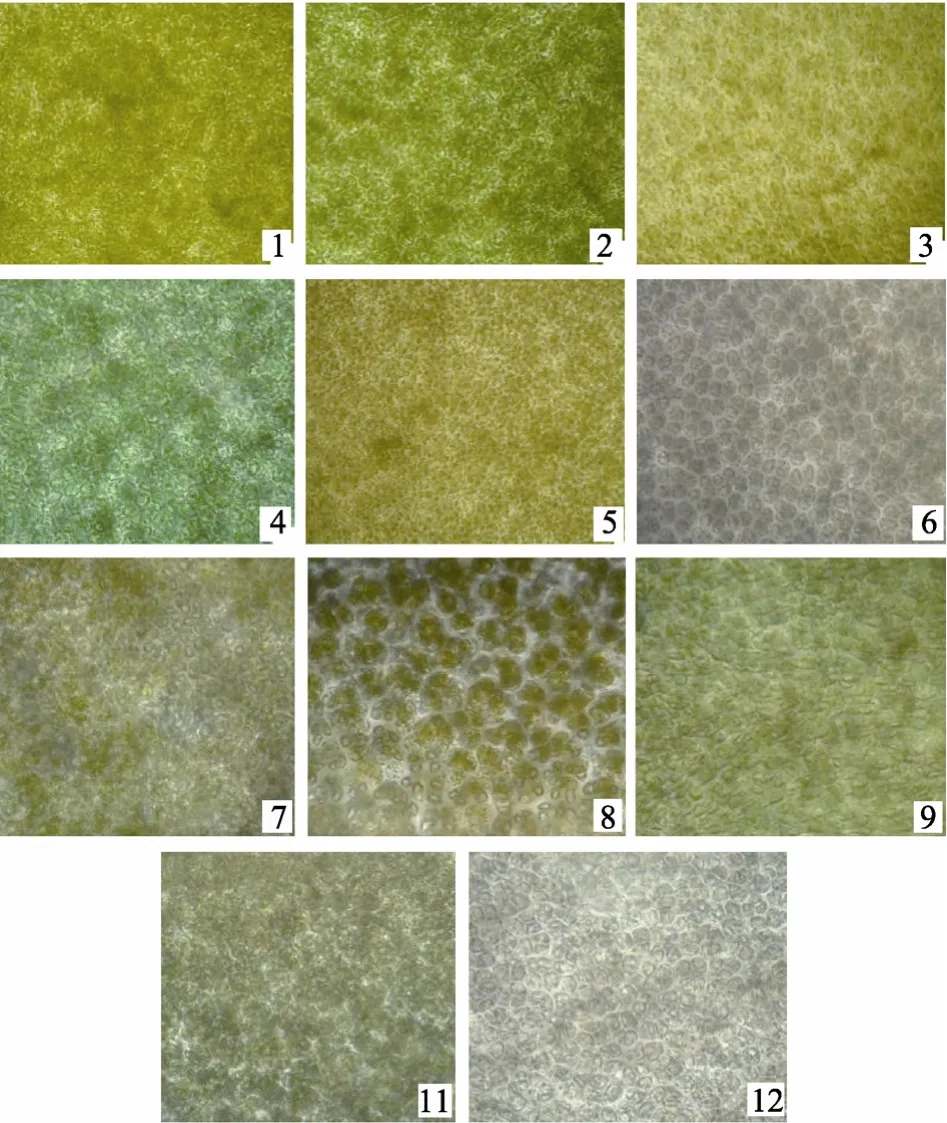

2.2 细胞显微结构

各株系海藻在细胞大小、分布和细胞间隙特征上存在多样性(图2), 1、3和5号藻株细胞及细胞间距明显较小, 其中 5号海藻表皮细胞致密、个体最小、分布均匀; 相对而言, 2、4、9和11号海藻表皮细胞的大小、分布均一程度、以及胞间距均居中间水平; 而6、7、8和12号藻株表皮细胞比较大、细胞胞间距宽, 该特性8号藻体最突出, 其次为6和12号。

2.3 表皮细胞亚显微结构

在表皮细胞亚显微结构上, 不同海藻株系的电子显微镜扫描图片存在很大差别(图3)。其中: 1号藻株的藻体表面有比较均一的球状突起, 突起直径在4µm左右, 这是该藻明显区别于其他藻的亚显微特征;2和4号藻株表面结构类似, 均有不规则突起和凹陷,但是2号藻体表面形成的凹陷浅而长, 而4号藻体表面形成的凹陷深而短; 3、6和9号藻株表面情况相近,布满酒窝样凹陷, 3号藻表面凹陷规则, 直径约 1~2µm, 6号表面凹陷不规则, 直径约1~4 µm, 9号表面凹陷规则, 大小明显比3号藻大, 约为3~4 µm; 相对于3和9号藻株, 6号藻表面相对平整, 在凹陷数量上要明显少; 5和8号海菜表面相近, 没有明显凹凸结构, 表面比较平整。7和11号海藻表面状况相近,均有脑纹状褶皱, 其中7号褶皱突起的宽度约为3~4µm , 11号相对较窄为2~3 µm。12号藻表面可以看到明显的凹凸结构, 同时其表面布满很多白色胶质,呈鳞片状覆盖在外面。

2.4 四分孢子形态与数量

四分孢子是热带产胶红藻表皮细胞特化后形成的无性生殖器官, 也是区分该类藻生活周期不同植物体的重要依据。在全年观察的8个藻株中, 5株存在四分孢子, 表明这些株系为四分孢子体; 而 1、2和 4号藻体上没有发现存在四分孢子。在发现存在四分孢子的5个藻株即3、5、6、11及12号藻株上,四分孢子数量(图4)及分部部位也存在较大的差异。从统计结果来看四分孢子主要存在于主干部位, 尾梢部位除11号和12号藻分布相对稍多外, 其他均没有发现四分孢子。

图1 不同藻株色泽和外部形态比较Fig. 1 Comparison of colors and external forms of different strains

图2 不同藻株表皮细胞的光学显微镜图像(400倍放大)Fig. 2 Epidermal cells of different strains under optical microscope (400 times magnification)

图3 不同藻株表皮细胞的扫描电子显微镜图像(1000倍放大)Fig. 3 Epidermal cells of different strains under SEM (1000 times magnification)

图4 四分孢子在不同藻株上的分布及数量比较Fig. 4 Comparison of distributions and numbers of tetrospores on different strains

另外, 这类热带产卡拉胶的红藻同温带盛产琼胶的江蓠类红藻相比, 四分孢子数量明显少很多。通常江蓠藻体上很容易观察到四分孢子, 但在热带产卡拉胶的红藻藻体上却很难观察到, 只有通过长期不断实验, 在大量实验材料切片和视野观察基础上,才能发现零星存在。我们的检测结果还显示, 5个观察到具有四分孢子的株系只有在4月份到11月份才可以观察到有四分孢子存在, 说明了四分孢子的形成与成熟季节性的存在。

比较四分孢子和孢子囊形态大小可以发现不同藻株间存在明显不同(图5)。在四分孢子排列上, 3、5、6和12号藻株的四分孢子之间距离很小, 排列紧密,11号藻株比较特殊, 四分孢子之间距离较远,排列比较疏松; 在形态方面, 所有株系四分孢子囊靠近表皮和最内部的四分孢子沿表皮切线方向的直径均要小于中间两个四分孢子, 然而随四分孢子的成熟, 该差距会有所减小; 在四分孢子囊大小方面,3、11和12号藻株成熟的四分孢子囊长度约60 µm,宽度约15 µm, 5号藻四分孢子囊较小, 长度约40 µm而宽度约10 µm, 6号藻株的四分孢子囊最长, 长度约 110 µm, 宽度约 15 µm。

图5 几株热带产胶红藻含四分孢子部分的横切面Fig. 5 Transverse sections, showing tetrosporangium, from several tropical carrageenophyte species

表1 不同株系藻体色泽、外观形态、表皮细胞特性比较Tab. 1 Comparison of colors, external forms and character of epidermal cells of different strains

在上述观察结果基础上, 我们将每个藻株特点逐一进行归纳如表1, 以便于对原产印度尼西亚和菲律宾的十几株热带产胶红藻的外观形态, 表皮细胞特征比较, 也有利于为分类研究和育种等直接提供简明的基础信息。

3 讨论

热带产胶海藻形态存在的多样性变化一直困扰着科学分类, 因此丰富基础问题研究和增加观察指标, 对准确地科学分类是十分必要的。从其藻体的表皮特征指标分析, 5号藻株无论外部形态、表皮细胞的显微和亚显微结构, 以及四分孢子特征都与其他藻株差异较大, 表明其分类地位与其他藻株相差最远。同样, 1或3号藻体的形态特征与其他藻株也有很大差异, 属于分类上相对较远的类别, 介于5号藻株与其他藻株之间。在其余的藻株中, 6和11号藻株相似程度最大, 分类地位比较接近; 2、4、7、8、9、12号藻株相似程度较大, 亲源关系也属于比较接近的一类, 应当介于6号(或11号)藻株与1号(或3号)藻株之间。最近, 通过分析编码小亚基核糖体蛋白的18S rDNA序列、编码1, 5-二磷酸核酮糖羧化酶/氧化酶大亚基 rbcL基因方面获得的证据(黄晓航私人交流, 2008), 表明 1、2、4、6、7、8、9、10、11 和12号株系为K. alvarezii, 3号株系为K.cottonii, 5号株系为E. denticulatum, 该实验基本支持根据形态对比作出的推论。

比较不同海藻外部形态可以发现, 12号藻株分枝相对较长, 藻体侧芽相对更尖细。导致该现象的原因, 可能与长期生产过程中菜农的定向选择有一定关系。该藻原产菲律宾海区, 属于最早人工栽培的海藻株系。在30多年栽培过程中, 一般在该海菜生长速度相近的情况下, 菜农偏向选择这类海菜作为苗源继续栽培。这主要是由于枝条细的海菜更容易在沙滩上晒干, 在海菜价格没有差距的情况下, 通过营养繁殖定向保留了这类特征的株系经济效益更客观。但是应当指出, 枝条较细的海菜, 在海滩晒干过程中更容易混杂沙土, 非常不利于随后的工业化加工, 同时嫩枝条含胶量相对较低、凝胶强度不高[6],这是这类海菜的主要不足。另外, 菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和我国海南地区是国际上主要生产热带产胶红藻的海域。2008年夏季, 在该地区大规模爆发的冰样白化病害主要发生在12号海藻上, 导致很多地区的该海藻全部死亡, 表明12号藻株抗病力最弱。具有类似特征的7、8、9和10号藻株, 在该期间也发生冰样白化病害, 但受害程度明显较轻[7]。

众所周知, 高等植物树冠枝条存在顶端优势生长, 顶芽产生并释放植物激素, 向下运输影响侧芽生长。在热带产胶海菜方面, 目前尚没有发现这类研究。为什么有些株系的藻体(如9、10和12号等)顶牙后面枝芽很少, 另外一些藻体(如 1、3号株系)在顶芽下面较早产生侧芽?通过同其他类海藻、孢子植物或高等植物进行比较, 对于深入研究了解其本身生理机制, 探讨基础生命规律和生命起源演化等问题将是非常有意义的。

大型藻类属于孢子植物, 自然条件下孢子繁殖是其保持个体繁衍的重要方式。通常大型海藻能产生并释放数量很多的孢子, 维持种群数量。然而相对而言, 热带产胶红藻产生孢子的数量较少, 在很多季节甚至很难找到四分孢子的存在, 明显没有温带产琼胶的江蓠类红藻多。可以认为热带产胶海藻孢子繁殖过程明显退化。产生该现象我们推测有三种原因, 第一: 栽培过程中不断营养繁殖, 苗种一般为生长较快的幼嫩枝条, 四分孢子来不及成熟, 这点从上面四分孢子主要存在于主干部位实验数据(图4)可以得到部分证实。第二: 这类海藻生活的热带海洋海底环境(如温度、光照和盐度等)相对恒定, 刺激藻体进行孢子形成的环境变化刺激信号相对较弱。第三: 自然选择的结果, 该类海藻营养繁殖能力比较强大, 同时枝条相对较脆易折断, 个体在受海流、风浪或海洋动物等外力影响发生枝条断裂, 小枝条沉落到珊瑚礁海床, 很容易成功完成个体增殖, 而盲目地释放孢子, 再经过单细胞不断分裂、生长发育成为新个体, 不仅在孢子形成及释放过程中耗费藻体自身资源, 造成藻体损伤, 而且成活率也很低[8-9]。

我们在人工栽培过程中发现, 如果将 2个不同的个体捆绑在一起, 经过一个约 30天的栽培周期, 个体之间常常发生胶联成为一个整体。从这点分析, 该藻在自然界是比较容易固着在海床附着基上, 也部分支持上面提到的第 3个假设, 即依靠枝条断裂营养繁殖更直接。另外, 如果通过这种方式将二个植物体整合到一起, 进一步分析其物质和信息是否发生交流, 以及如何交流的也将是十分有意义的研究方向。

尽管热带产胶海藻孢子繁殖过程出现退化, 在自然界很难找到像其他海藻那样大片大片的幼苗。但是, 通过人工生物技术采集孢子, 经过适当的处理和培养, 确实可以培养成为新的幼苗[8-9]。目前我们在海南陵水热带海藻繁育与栽培实验基地平台,在不同藻株上采集和处理四分孢子都多批次成功地获得幼苗, 经过半年培养幼苗长度可以达到6 cm左右, 同时发现植物生长激素对孢子萌发和生长发育产生重要影响, 秋水仙素诱导多倍体对藻体生长速率也产生明显作用, 这些探索可为人工定向培育新品种提供基础工作支撑。

[1]Kapraun D F, Lopez-Bautista J. Karyology, nuclear genome quantification and characterization of the carrageenophytesEucheumaandKappaphycus(Gigartinales)[J]. J. Appl. Phycol, 1997, 8: 465-471.

[2]Zuccarello G C, Critchley AT, Smith J, Sieber V, Lhonneur GB, West JA. Systematics and genetic variation in commercialKappaphycusandEucheuma(Solieriaceae,Rhodophyta)[J]. J.Appl. Phycol, 2006, 18: 643-651.

[3]Doty M S.Eucheuma alvarezii, sp. Nov. (Gigartinales,Rhodophyta) from Malaysia[C]// Abbott I A, Norris J N. Taxonomy of Economic Seaweeds: With Reference to Some Pacific and Caribbean Species. Rep.T-CSGCP-011, La Jolla California: California Sea Grant College Program 1985, 37-45.

[4]Doty M S.Eucheumaspecies (Solieriaceae, Rhodophyta) that are major sources of carrageenan[C]//Abbott I A, Norris J N. Taxonomy of Economic Seaweeds: With Reference to Some Pacific and Caribbean Species. Rep. T-CSGCP-011, La Jolla, California:California Sea Grant College Program, 1985, 47-61.

[5]Doty M S. Prodomus ad systematica Eucheumatoideorum: a tribe of commercial seaweed related toEucheuma(Solierieaceae, Gigartinales)[C]// Abbott I A.Taxonomy of Economic Seaweeds: With Reference to Some Pacific and Caribbean Species, Volume II. Rep.T-CSGCP-011, La Jolla, California: California Sea Grant College Program, 1988, 159-207.

[6]Trono G C, Lluisma A O. Differences in biomass production and carrageenan yields among four strains of farmed carraeenophytes in Northern Bohol, Philippines[J]. Hydrobiologia, 1992, 247: 223-227.

[7]刘建国, 庞 通, 王 莉, 等. 导致热带产卡拉胶海藻大规模死亡原因分析与藻株抗病差异性比较[J]. 海洋与湖沼, 2009, 40(2): 235-241.

[8]de Paula E J, Pereira R T L.Ohno M, Strain selection inKappaphycus alvareziivar. alvarezii (Doty) Doty exP.Silva(Rhodophyta,Solieriaceae) using tetraspore progeny[J]. J Appl Phycol, 1999, 11(1): 111-121.

[9]Bulboa C R, de Paula E J, Chow F. Laboratory germination and sea out-planting of tetraspore progeny fromKappaphycus striatum(Rhodophyta) in subtropical waters of Brazil[J]. J Appl Phycol, 2006, 19: 357-363.

Comparison of morphological and epidermal characters of different tropical carrageenophyte species

PANG Tong1,2, LIU Jian-guo1

(1. Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, 266071 Qingdao, China; 2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Feb., 12, 2010

carrageenan; red alga; epidermal cell; microscopic structure; tetraspore

The external forms and characters of epidermal cells in 12 strains of tropical eucheumatoid species were surveyed by means of optical microscope and electronic scanning microscope in Qingdao laboratory and Lingshui experimental platform during the period of June 2008 to June 2009. The results showed: 1) Different strains showed diverse colors ranging from green, yellow-green, emerald green, olive green, to brown and dark brown. 2) Among all the tested stains, strain 5 had the smallest epidermal cell size, most uniform cell distribution and narrowest intercellular space; on the contrary, strain 8 has the largest cell size, and widest intercellular space. 3) As for submicroscopic structures, uniform globular protuberances in strain 1, irregular protuberances in strain 2 and 4, dimple-like depressions in strain 2, 6 and 9, brain-like folds in strain 7 and 11, relatively smooth surface in strain 5 and 8, and rugged structure covered by white colloidal substances in stain 12 were displayed. 4) Among all the experimental strains, tetraspores were found mainly on the old branches of strain 3, 5, 6 11 and 12, however, no tetraspores was found in strain 1, 2, and 4. 5) All the tetraspores in each strain were symmetrical. The tetraspores in strain 3, 5, 11 and 12 connected closely in contrast to loosen array in strain 6. 6) The size of tetrasporangium in different strains varied significantly. Strian 6 and strain 5 had the longest and shortest tetrasporangium, respectively,which are about 110 µm and 40 µm, different from the tetrasporangiums of strain 3, 11 and 12, which were all about 60 µm. Tetrasporangiums of most strains had a fixed 15 µm width except strain 5, which was about 10 µm.

S917.3

A

1000-3096(2011)06-0013-06

2010-02-12;

2010-04-01

国家自然科学基金项目(30771639); 国家海洋公益项目(200705010, 2012418039)

庞通(1985-), 男, 山东聊城人, 博士研究生, 主要从事海洋生物研究, 电话: 0532-82898562, E-mail: pangtongone@163.com,刘建国, 通信作者, 研究员, 电话: 0532-82898709, E-mail: jgliu@qdio.ac.cn

张培新)