耕作措施对新疆绿洲长期连作棉田土壤微生物、酶活性的影响

2011-01-08高旭梅刘娟张前兵罗宏海谷天佐张旺锋

高旭梅,刘娟,张前兵,罗宏海,谷天佐,张旺锋

(新疆兵团绿洲生态农业重点实验室/石河子大学农学院,石河子 832003)

耕作措施对新疆绿洲长期连作棉田土壤微生物、酶活性的影响

高旭梅,刘娟,张前兵,罗宏海,谷天佐,张旺锋

(新疆兵团绿洲生态农业重点实验室/石河子大学农学院,石河子 832003)

为探明新疆棉花长期连作条件下土壤微生物的演变趋势,明确不同耕作措施的调节效应,采用空间替代法,研究了不同连作年限棉田土壤微生物数量、酶活性和土壤基础呼吸的变化及其对不同耕作措施的响应特征。结果表明:随棉花连作年限的增加,0~60 cm土层中土壤p H值表现出先降低后升高再降低的趋势,土壤有机质含量升高,土壤容重增大,孔隙度降低;土壤细菌数量先增加后减少,真菌数量不断增加,放线菌数量呈波动状态;土壤微生物生物量碳(Cmic)和微生物生物量氮(Nmic)及土壤脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性随连作年限的延长均呈增加趋势,而磷酸酶活性呈先增加后减少的趋势;土壤基础呼吸表现为先增加后降低的趋势,代谢熵(qCO2)呈减小趋势。对长期连作的障碍棉田采取深度翻耕和水旱轮作均能增加土壤p H值和有机质含量,并能有效降低容重,增加孔隙度,能增加0~60 cm土层中土壤细菌和放线菌数量,降低0~20 cm土层中真菌数量;深度翻耕既增加了20~40 cm土层中的Cmic和Nmic,又增加了0~60 cm土层中的土壤脲酶、磷酸酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性;而水旱轮作仅增加了0~20 cm土层中的Cmic,并使该土层土壤脲酶、磷酸酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性增强;土壤深度翻耕可提高棉田0~60 cm土层中的基础呼吸速率,使土壤表层的qCO2增高,而降低深层土壤qCO2。因此,土壤深度翻耕和水旱轮作等措施均可用于改善棉田土壤微生物环境,并有效缓解棉花长期连作引发的不利影响,是克服连作障碍的重要措施之一。

连作;棉田;微生物数量;酶活性;基础呼吸;耕作措施

新疆棉花生产规模大,植棉时间长,种植比例高,棉花长期大面积连作现象十分普遍[1]。近年来,由于棉花大面积长期单一种植而引发的土壤障碍逐渐显现,主要表现为棉田地力下降,土壤生态环境恶化,化肥、农药等投入成本不断加大,而棉花未增产,最终导致新疆植棉成本增加,最终使效益下降。因此,如何维持棉田土壤质量,保障棉花安全及可持续生产,已成为新疆棉花生产中迫切需要解决的重要问题之一[2]。

土壤微生物是土壤有机碳和土壤N、P等养分转化和循环的主要动力,又是植物有效养分的储备库和土壤肥力的活性指标,微生物种群数量的变化对维护土壤系统健康有着尤为重要的作用。前人研究表明,传统的耕作,以及免耕、连作、轮作等不同耕方式均能通过影响微生物生存的微环境而引起微生物某一种群数量以及代谢等方面而发生不同程度的变化,这些变化反过来又能引起土壤微环境的改变[3]。目前,新疆连作棉田土壤微生物变化规律及其对不同耕作措施的响应特征尚未开展研究。因此,本研究通过对新疆绿洲长期连作棉田土壤微生物数量、微生物生物量、土壤酶活性和土壤基础呼吸变化开展系统研究,旨在探讨新疆棉花长期连作条件下土壤微生物数量、微生物量、土壤酶活性和土壤呼吸的变化规律,并揭示不同耕作措施的调节效应,从而为新疆棉花的可持续生产和土壤管理提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 研究区概况

研究区位于塔里木河上游,塔克拉玛干大沙漠西北边缘阿克苏地区的沙井子垦区(E 79°22′~82°00′,N 40°20′~41°30′),该区属暖温带极端大陆性干旱荒漠气候,年降水量40~80 mm,蒸发量1870~2560 mm,日照时数2565~1992 h,≥10℃的积温3800~4700℃,≥15℃的持续日数为150 d以上,是新疆最适宜棉花生长的重要地区之一。该区普遍采用膜下滴灌的灌水方式,滴灌总量5900~6200 m3/hm2;冬灌,并将全部秸秆采用机械打碎还田,并于春季犁地时翻入耕层。

1.1.2 样地选择和样品采取

通过前期调查,确定以连作现象严重、连作及耕作方式类型多的新疆兵团农一师3团为取样区域。根据该区棉花生产中存在的问题,在前期调研的基础上,选择3种耕作措施的棉田为样地,分别为棉花连作、水旱轮作和深翻。水旱轮作:即多年棉花连作后种植1年水稻;深翻:即多年棉花连作后,于当年棉花收获后,在冬季对棉田进行深翻耕,翻耕深度达60~80 cm,尽量保证以上各类样地土壤质地、田间管理相近,样地面积不小于1 hm2。样地详情见表1、2。

土壤采样工作于2008年7月进行,每个处理选择相同处理的3块不同的条田,每块条田中选择3个样方,在各样方中采用5点取样法采集0~20 cm、20~40 cm和40~60 cm土层的土样,将各层5个点的混合样作为1个样品,剔除样品中的石砾和植物残根等杂物,装入无菌袋带回实验室,过2 mm筛后分成两部分,一部分风干后用于测定土壤酶活性,另一部分置4℃冰箱保存,用于测定土壤微生物数量、微生物生物量和土壤基础呼吸。

1.2 方法

1.2.1 土壤样品理化性质的测定

土壤p H值、有机质、容重、孔隙度具体测定方法参见文献[4]。

表1 新疆兵团农一师3团样地概况Tab.1 The situation of treatment in 3rd Regiment of First Agricultural Division

表2 供试土样基本理化性质Tab.2 Physical and chemical properties of tested soil

1.2.2 土壤微生物数量

采用牛肉膏蛋白胨培养基培养细菌,采用马丁氏培养基培养真菌,采用改良高氏1号培养基培养放线菌。稀释平板法测数。

1.2.3 土壤微生物生物量碳和生物量氮

采用氯仿熏蒸提取法[5]测定。

1.2.4 土壤酶活性

采用靛酚蓝比色法测定脲酶活性,二硝基水杨酸比色法测定蔗糖酶活性,磷酸苯二钠比色法测定碱性磷酸酶活性,高锰酸钾滴定法[5]测定过氧化氢酶活性。

1.2.5 土壤基础呼吸

采用隔离罐-碱液吸收法[6]测定。

2 结果与分析

2.1 不同耕作措施对长期连作棉田土壤理化性状的影响

2.1.1 土壤pH对不同耕作措施的响应

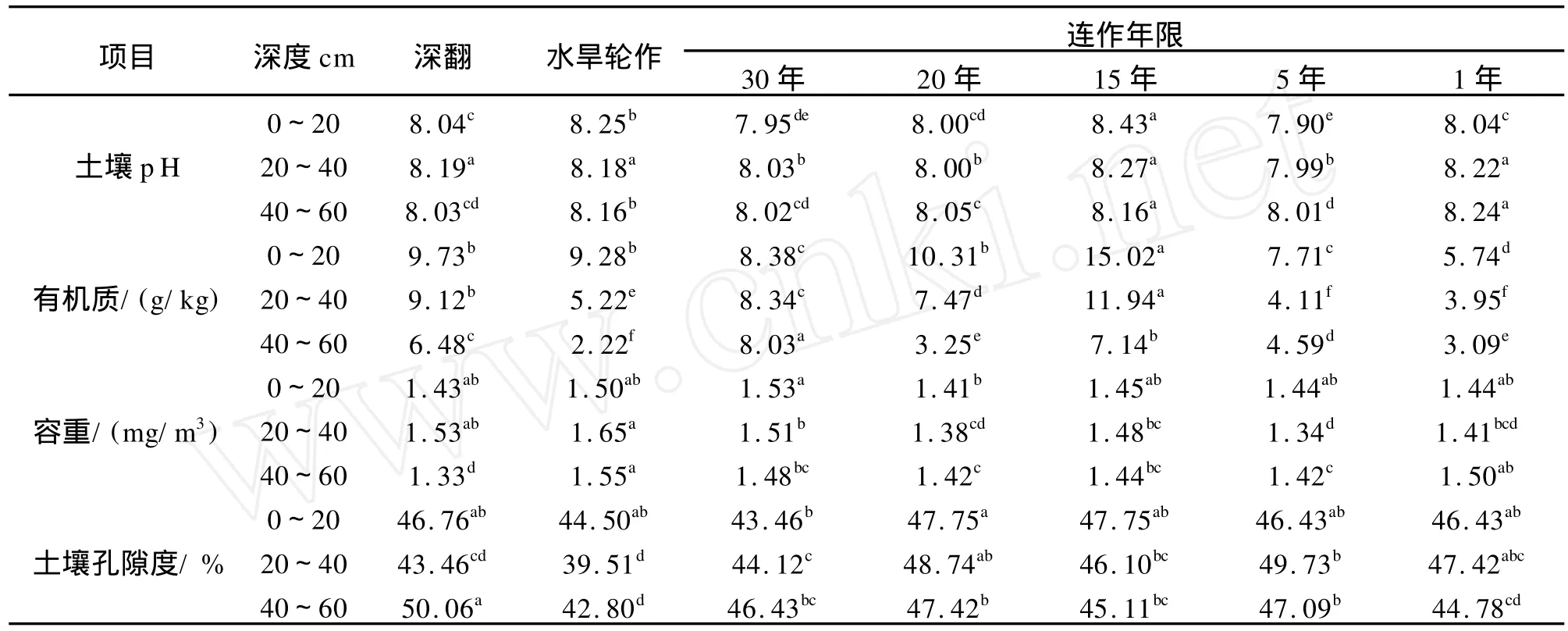

从表1可以看出,随着连作年限的增加,0~60 cm土层中土壤p H值表现为先降低后升高再降低的趋势;不同连作年限之间,变化规律较明显,土壤p H为7.90~8.43。长期连作棉田经土壤深度翻耕和水旱轮作后,0~60 cm土层土壤p H值升高。

2.1.2 土壤有机质含量对不同耕作措施的响应

由表1可知,随着连作年限的增加,土壤有机质呈上升趋势,在20 cm土层,连作15年土壤有机质含量最高,为15.02 g/kg;长期连作棉田经翻耕后,土壤有机质含量增加,深翻棉田的土壤有机质比连作30年增加了16.11%;土壤有机质增加幅度明显。这可能与当地棉田长期坚持秸秆还田,棉田土壤有机碳积累量增加有关。

2.1.3 土壤容重和土壤孔隙度对不同耕作措施的响应

随着连作年限的增加,耕作层0~20 cm土层中,土壤容重增加,孔隙度降低。连作30年土壤容重达到最大,为1.53 mg/m3;长期连作棉田经土壤深度翻耕和水旱轮作都可降低土壤容重,增加土壤孔隙度,其余土层亦有相似的变化。

2.2 土壤微生物数量

2.2.1 土壤细菌

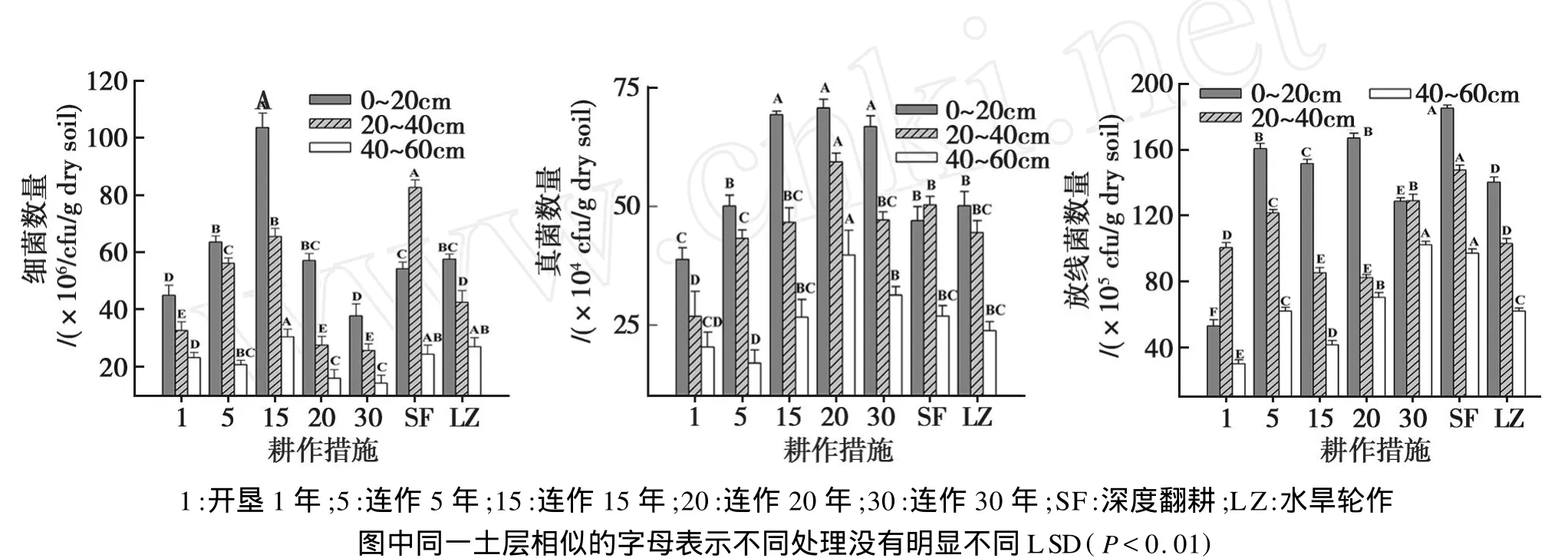

从图1可以看出,随着连作年限的增加,不同土层土壤细菌数量均呈现先增加后减少的趋势,连作15年的土壤细菌数量最大为1.03×108cfu/g,连作20年后明显下降,连作30年后数量最小,仅为3.78×107cfu/g。可见,在连作15年内,土壤中细菌数量得到不断积累,而伴随着连作年限的继续增加,土壤中细菌数量急剧减少。

棉田长期连作后经翻耕和水旱轮作,土壤不同土层细菌数量均有所增加,与连作30年棉田相比差异达显著(P<0.01),以深翻棉田土壤20~40 cm土层细菌数量增加最为明显。

2.2.2 土壤真菌

真菌在土壤微生物中所占比重很少,仅0.4%~3.61%,它是许多作物病害的病原菌,与作物土传病害的发生直接相关[7]。从图1可以看出,随着棉花连作年限的增加,土壤0~20 cm土层中的真菌数量先增加,连作15年之后逐渐趋于稳定;20~40 cm土层中真菌数量先增加后降低最后趋于稳定;40~60 cm土层总体呈现增加趋势。这表明棉花长期连作可使不同土层土壤真菌数量增加。棉田长期连作后经深翻和水旱轮作,明显降低了0~20 cm土层真菌数量,与连作30年棉田相比,分别降低42.35%和33.26%,差异显著(P<0.01),但 20~40 cm和40~60 cm土层的变化不明显。

图1 不同耕作措施对土壤细菌、真菌和放线菌数量的影响Fig.1 Effect of different tillage practices on the quantity of bacteria,fungui and actinomyces

2.2.3 土壤放线菌

放线菌有形成抗生物质的能力,与植物病害防治有着密切的关系[8]。从图1可以看出,随着棉花连作年限的增加,不同土层土壤放线菌呈波动状态,其中连作20年的棉田0~20 cm土层中放线菌数量最多。这表明长期连作条件下,棉田土壤可通过增加放线菌数量来增强系统的抵抗力。棉田长期连作后经深翻可以增加不同土层中土壤放线菌数量,其中0~20 cm土层较为显著,比连作30年增加了43.90%;水旱轮作后0~20 cm土层土壤放线菌数量增加,比连作30年增加了8.93%,但20~40 cm和40~60 cm土层中放线菌数量有所下降。

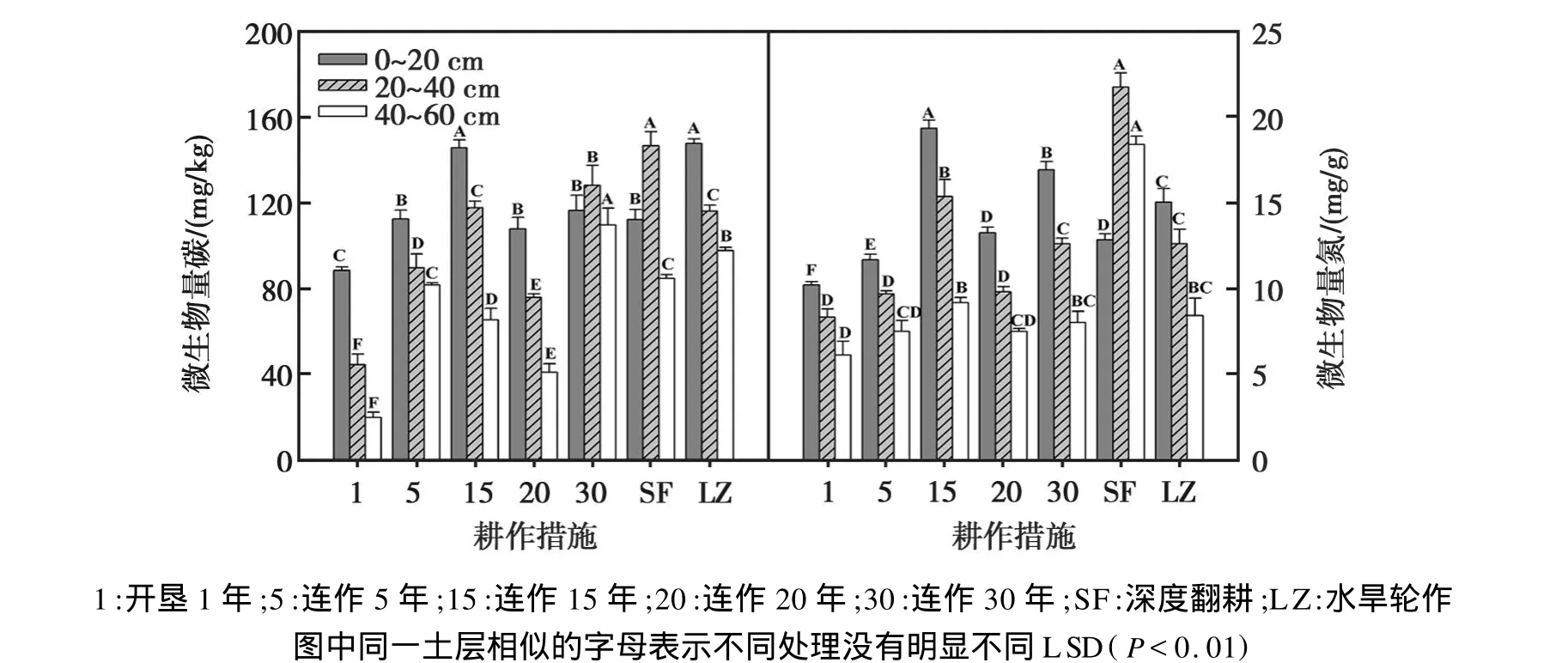

2.3 土壤微生物生物量碳、微生物生物量氮

土壤微生物生物量是指参与调控土壤中能量和养分循环以及有机物质转化所对应微生物的数量,反映了土壤同化和矿化能力[9]。从图2可以看出,随着棉花连作年限的增加,不同土层土壤微生物量碳(Cmic)和土壤微生物量氮(Nmic)呈现先增加后降低再增加的趋势;其中连作15年的棉田0~20 cm土层增加最多。与连作30年棉田相比,经深翻的棉田,Cmic在0~20 cm和40~60 cm土层有所降低,但20~40 cm土层 Cmic明显增加;经水旱轮作后,Cmic在0~20 cm土层增加,20~40 cm和40~60 cm土层降低,这可能是由于水淹后通气不良降低土壤微生物的数量所致。长期连作经土壤深度翻耕后Nmic在0~20 cm土层降低,20~40 cm和40~60 cm土层增加;水旱轮作后Nmic在0~20 cm土层降低,20~40 cm和40~60 cm土层变化不明显。

图2 不同耕作措施对土壤微生物量碳和氮的影响Fig.2 Effect of different tillage practices on the soil microbial biomass C and N

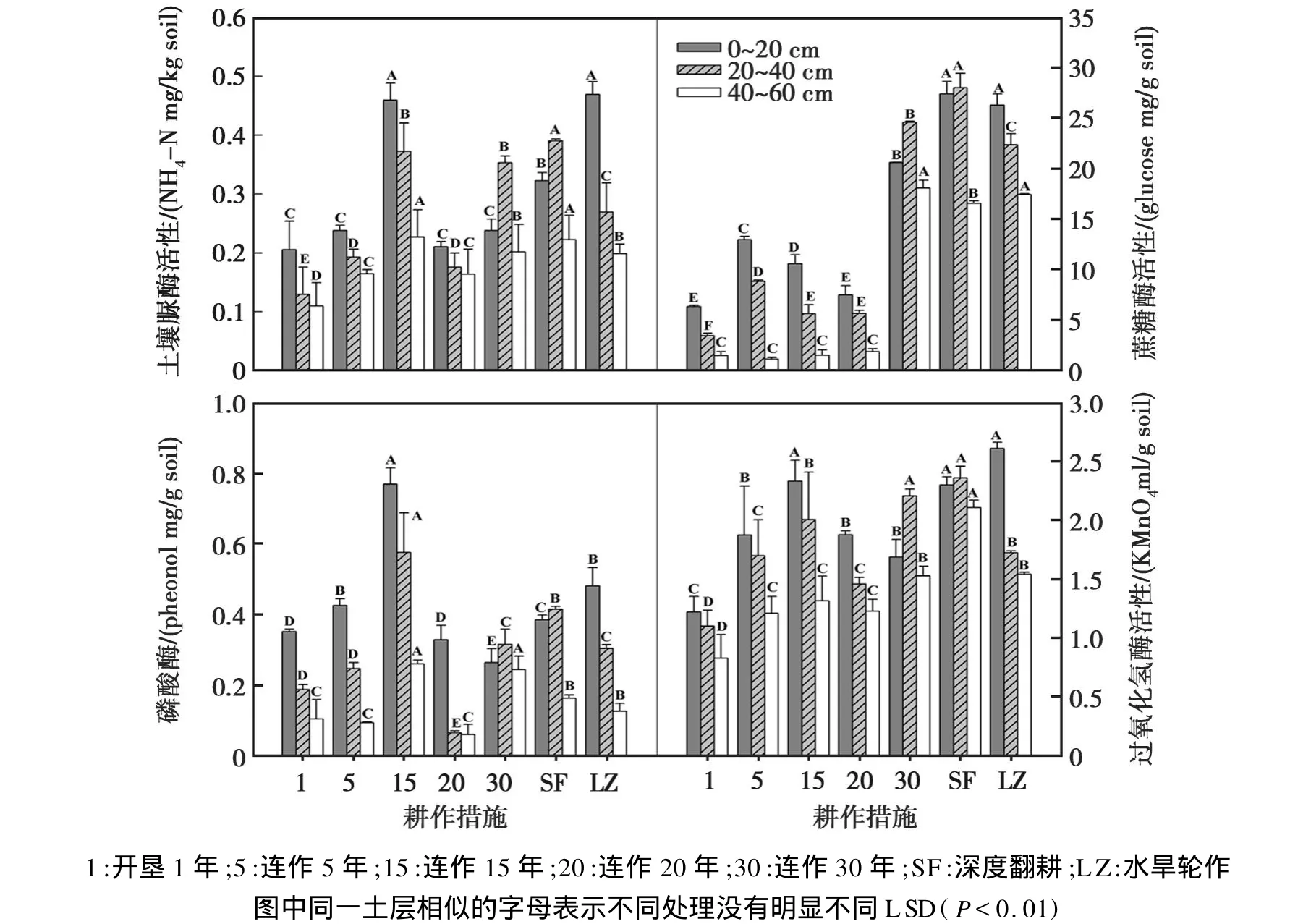

2.4 土壤酶活性

2.4.1 脲酶

由图3可见,随着连作年限的增加,0~20 cm土层土壤脲酶活性先增加后降低再增加;连作15年0~20 cm土层土壤脲酶活性值最大,连作30年变化不明显。长期连作后通过深翻和水旱轮作,均增加了0~20 cm土层土壤中脲酶活性,与连作30年相比分别增加了35.46%和97.03%,翻耕可显著增加20~40 cm和40~60 cm土层脲酶活性,而水旱轮作后脲酶活性在20~40 cm土层下降,在40~60 cm土层变化不明显。

图3 不同耕作措施下棉田土壤脲酶、蔗糖酶、磷酸酶和过氧化氢酶活性的变化Fig.3 Changes of soil urease,invertase,phosphatase and catalase activity under different tillage practices

2.4.2 蔗糖酶

由图3可见,随着棉花连作年限的延长,棉田0~20 cm和20~40 cm土层土壤蔗糖酶活性为先增加后降低再增加,连作30年棉田土壤蔗糖酶活性在0~20 cm土层最高;在40~60 cm土层连作1年至20年变化不明显,连作30年显著增加。从蔗糖酶活性的增加幅度分析,长期连作对蔗糖酶活性的影响明显超过短期连作。与连作30年棉田相比,长期连作后深翻,0~20 cm和20~40 cm土层土壤蔗糖酶活性增加;采取水旱轮作后0~20 cm土层土壤蔗糖酶活性增加,是连作30年的1.3倍,20~40 cm土层土壤蔗糖酶活性降低。

2.4.3 磷酸酶

由图3可见,随着连作年限的延长,不同土层土壤磷酸酶活性先增加后降低;与连作30年相比,深翻棉田0~20 cm、20~40 cm土层土壤磷酸酶活性增加,水旱轮作后0~20 cm土层土壤磷酸酶活性增加了81.75%,而20~40 cm、40~60 cm土层均降低。

2.4.4 过氧化氢酶

由图3可见,随着连作年限的延长,不同土层土壤过氧化氢酶活性先增加后降低然后再增加;连作15年0~20 cm土层土壤过氧化氢酶活性最大;深翻后0~20 cm土层过氧化氢酶较连作30年棉田增加77.51%,20~40 cm土层并有所增加但不显著,40~60 cm土层显著增加;水旱轮作后0~20 cm土层较连作30年棉田增加了6.90%,而20~40 cm和40~60 cm土层均降低。

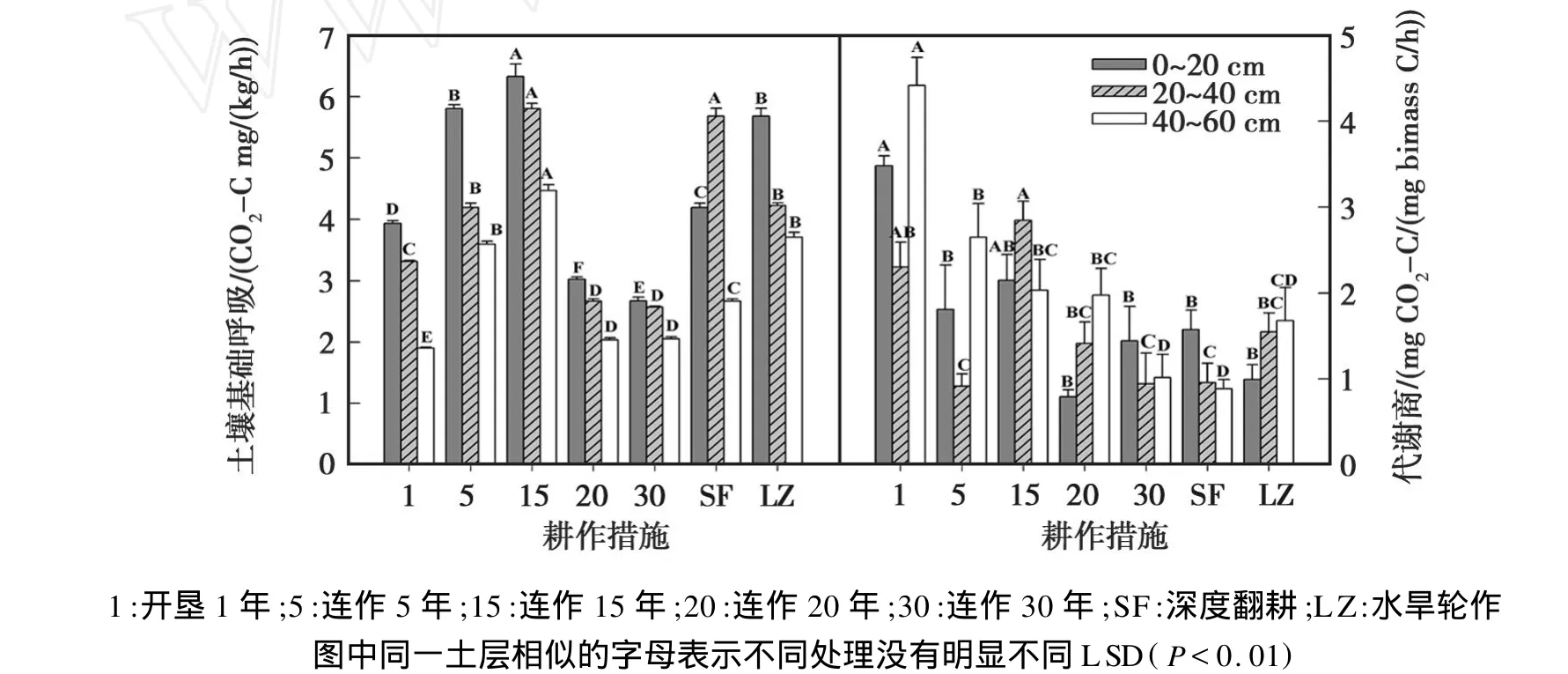

2.5 土壤基础呼吸

由图4可见,随着连作年限的延长,不同土层土壤呼吸先增加后降低,以连作15年土壤基础呼吸最大,达6.33 mg/(kg/h),连作20年开始下降。长期连作后深翻可增加各土层土壤基础呼吸,不同耕作措施对土壤基础呼吸有显著影响(P<0.01),在20~40 cm土层尤为明显;水旱轮作也可增加不同土层土壤基础呼吸,在0~20 cm土层比较明显。

图4 不同耕作措施对土壤基础呼吸和代谢商的影响Fig.4 Effect of different tillage practices on the soil basal respiration and soil metabolic quotient

2.6 土壤代谢熵

土壤代谢熵(qCO2)是指土壤微生物呼吸和土壤微生物量的比率,即每克Cmic每小时释放的CO2-C毫克数,是衡量土壤微生物对土壤碳利用效率的一个重要依据[10-11]。

由图4可见,随着连作年限的增加,不同土层qCO2总体呈降低的趋势;种植1年棉田0~20 cm土层土壤的qCO2最高,表明利用相同能量而形成的微生物量较小,释放的CO2较多,对土壤碳的利用率较低;其次为连作15年,而连作20年的棉田土壤qCO2最低,即利用相同能量而形成的微生物量较大,释放的CO2较少;20~40 cm土层连作15年最大,对土壤碳的利用效率最低;土壤深度翻耕0~20 cm土层qCO2最高,土壤微生物对土壤碳的利用效率低,表明深翻后降低0~20 cm土层土壤微生物对土壤碳的利用效率,增加20~40 cm和40~60 cm土层土壤微生物对土壤碳的利用效率;而水旱轮作土壤qCO2最低,这表明水旱轮作较长期连作和深翻对土壤碳的利用效率高,土壤微生物比较稳定。

3 讨论

3.1 耕作措施对长期连作棉田土壤理化性状的影响

前人大量的研究表明:长期连作胁迫造成营养元素缺乏是不可避免的,缺磷、缺铁、缺锌等可导致双子叶植物根区p H值下降;另外,棉花连作根系分泌有机酸以及土壤微生物种群变化亦可导致土壤p H值下降。本研究结果显示,棉花长期连作的土壤p H值呈先降低后升高再降低,这可能直接影响微生物的区系分布。

棉花长期连作土壤有机质含量明显增加,与长期实行棉花秸秆还田有关,大量的秸秆逐年累积、分解对增加土壤有机质养分含量起了积极作用。

新疆绿洲棉花长期连作后,土壤容重增加,孔隙度降低,其原因可能与新疆机械化程度高有关,因此不利于土壤根系的下扎。而采取深度翻耕和水旱轮作后土壤容重降低,孔隙度增加,明显改善了土壤的结构,从而有利于棉花的健康发育。

3.2 耕作措施对长期连作棉田土壤微生物数量的影响

棉花长期连作导致土壤细菌数量减少,真菌数量增加,土壤环境质量变差;然而对长期连作的障碍棉田采取深翻和水旱轮作均可快速恢复土壤微生态环境,有利于土壤环境质量的健康发展,微生物数量的变化与土壤p H值的变化有着相似的规律。由此可见,土壤微生物的这种变化与土壤p H的变化十分密切。

真菌数量的增加其原因主要是棉花残体所致,因为新疆棉花长期的秸秆还田,棉花残体难分解物增多,在这种情况下,限制了细菌的繁殖,却能促使真菌繁殖,而真菌数量增加易发生各种病害。其次由于真菌对外界胁迫的忍耐能力较强[6],在长期的连作胁迫下,随着土壤环境质量的变化,土壤真菌数量相对增加,而细菌更适合在环境质量较高的土壤中生长。棉花长期连作后采取土壤深度翻耕和水旱轮作,可使细菌数量增多,土壤表层真菌数量减少,长期连作下原有的不平衡微生态环境被打破,新的微生物区系建立,有利于恢复土壤微生态结构;土壤表层放线菌数量的增加,提高了棉田生态系统的抵抗力。对于土壤细菌数量的减少,真菌数量的增加,其具体哪些种类减少,哪些种类增加,是否影响到其功能的发挥有待进一步的研究。

3.3 耕作措施对长期连作棉田土壤微生物生物量碳、氮的影响

微生物生物量对环境条件反映更快速,最终导致有机物含量的变化。因此,微生物生物量被用来作为一个敏感的早期土壤质量变化指标[13]。

本研究对长期连作棉花进行的研究结果表明,随着连作年限的延长,各土层土壤Cmic和Nmic增加,这可能与新疆棉田秸秆全部还田等管理措施有关。前人[7,14]的研究表明,长期秸秆还田并配施适量化肥可改善土壤结构,增加土壤有机质,为微生物活动提供了丰富的碳源和氮源,创造良好的生态环境,使土壤微生物区系和数量发生较大的变化,从而增加Cmic和Nmic。这研究与文献[15]的研究结果一致。长期连作后采取土壤深度翻耕能较快增加20~40 cm土层Cmic和Nmic,土壤深度翻耕配合秸秆还田和增施肥料等措施可以改善土壤物理性状,打破“犁低层”,使根系下扎,促进微生物的大量繁殖,增加20~40 cm的Cmic和Nmic,使得土壤养分得以释放;水旱轮作增加0~20 cm土层Cmic,通过根系输入不同的根系分泌物,刺激微生物数量增加,有利于土壤有机质的降解和 Cmic的增加;因此,Cmic和 Nmic的增加是耕作措施和秸秆还田等农业管理措施交互作用的结果。

3.4 耕作措施对长期连作棉田土壤酶活性的影响

土壤酶活性是生物和非生物酶活性的总和,酶活性之所以能成为有价值的土壤质量指标是因为它在有机质分解和矿化过程中起着重要的作用而且对土壤管理措施反应敏感[16]。

本试验的结果表明,随连作年限的增加,土壤微生物数量下降,但土壤脲酶、蔗糖酶、过氧化氢酶总体呈增加的趋势。这可能与长期连作棉田采取秸秆还田等措施有关,土壤具有很高的非生物酶活性,这与Frankenberger等[9]研究结果一致,其发展碱性磷酸酶、过氧化氢酶活性与土壤微生物呼吸量和总生物量显著相关,但与微生物平板计数无关。长期连作后采取土壤深度翻耕可增加各土层土壤脲酶、磷酸酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性,而水旱轮作也增加了0~20 cm土层土壤中脲酶、磷酸酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性。这主要是耕作措施导致土壤微生物数量、区系组成以及代谢过程的改变,从而使得主要由土壤微生物产生的土壤酶的数量和活性发生变化。

3.5 耕作措施对长期连作棉田土壤基础呼吸和代谢熵的影响

土壤基础呼吸主要是由土壤微生物分解有机物消耗氧气,放出二氧化碳,而土壤微生物中土壤细菌占绝大部分,土壤细菌的变化决定着土壤基础呼吸速率的变化趋势。

本研究的结果表明,随着连作年限的延长,土壤细菌数量减少,各土层土壤基础呼吸呈先增加后降低的趋势数量。长期连作后采取土壤深度翻耕和水旱轮作也可提高棉田各土层土壤的基础呼吸速率,这主要与土壤微生物数量增加有关。

本研究棉花种植1年的qCO2值最高,表明土壤微生物对土壤碳的利用效率最低,连作20年后土壤微生物对土壤碳的利用效率较高。可见,在连作过程中合理施肥配合秸秆还田等农业管理措施下,土壤微生物对土壤碳的利用效率逐渐提高。这说明qCO2是反映土壤演替的很好的指标。对不同耕作措施qCO2进行比较,深度翻耕增加了20~40 cm和40~60 cm土层微生物对土壤碳的利用效率,降低了0~20 cm土层微生物对土壤碳的利用效率,而水旱轮作与之相反。可见,不同的耕作措施下土壤微生物对不同土层土壤碳的利用效率不同。

4 结论

新疆棉花长期连作20年以后,土壤由高肥力的细菌型向低肥力的真菌型转变;长期连作棉田采用膜下滴灌并配合每年秸秆全部还田的用地与养地管理措施,增加了Cmic和Nmic以及酶活性,降低土壤基础呼吸;对长期连作出现障碍棉田采取土壤深度翻耕和水旱轮作措施,可显著增加土壤微生物数量和活性,改善土壤微生态环境。土壤深度翻耕和水旱轮作均可缓解连作障碍,这是新疆棉花生产实践中种植20年以上连作障碍棉田的重要措施。

[1]郑德明,姜益娟.棉花连作对土壤肥力的影响[J].塔里木农垦大学学报,1991,9(1):41-44.

[2]刘娟,韩春丽,高旭梅,等.耕作措施对新疆绿洲棉田土壤微生物量及酶活性的影响[J].石河子大学学报:自然科学版.2009,27(4):160-165.

[3]周桔,雷霆.土壤微生物多样性影响因素及研究方法的现状与展望[J].生物多样性,2007,15(3):306-311.

[4]鲍士旦.土壤农化分析[M].北京:中国农业出版社,2000.

[5]吴金水.土壤微生物生物量测定方法及其应用[M].北京:气象出版社,2006.

[6]姚槐应,黄昌勇.土壤微生物生态学及其实验技术[M].北京:科学出版社,2006.

[7]刘建国,卞新民,李彦斌,等.长期连作和秸秆还田对棉田土壤生物活性的影响[J].应用生态学报,2008,19(5):1027-1032.

[8]周丽霞,丁明懋.土壤微生物学特性对土壤健康的指导作用[J].生物多样性,2007,15(2):162-171.

[9]Frankenbeger W T,Dick W A.Relationships between enzyme activities and microbial growth and activity indices in soil[J].Soil Sci Soc Am J,1983,47:945-951.

[10]Frostegård A,Tulllid A,Bå åth E.Phospholipid fatty acid composition,biomass,and activity of microbial communities from two soil types experimentally exposed to different heavy metals[J].Applied and Environmenta1 Microbiology,1993,59(11):3605-3617.

[11]杨刚,何寻阳,王克林,等.不同植被类型对土壤土壤微生物量碳氮及土壤呼吸的影响[J].土壤通报,2008,39(1):189-191.

[12]龙健,黄昌勇,滕应,等.矿区废弃地土壤微生物及其生化活性[J].生态学报,2003,23(3):496-503.

[13]Acosta Martínez V,Zobeck T M,Vivien Allen.Soil microbial,chemical and physical properties in continuous cotton and integrated crop-livestock systems[J].Soil Sci Soc,2004,68:1875-1884.

[14]郑重,赖先齐,邓湘娣,等.新疆棉区秸秆还田技术和养分需要量的初步估算[J].棉花学报,2000,12(5):264-266.

[15]赵先丽,程海涛,吕国红,等.土壤微生物量研究进展[J].气象与环境学报,2006,22(4):68-72.

[16]孙波,赵其国,张桃林,等.土壤质量与持续环境─Ⅲ.土壤质量评价的生物学指标[J].土壤,1997(5):225-234.

Effects of Tillage Practices on Soil Microbial and Enzyme Activity in Long-Term Continuous Cotton of Xinjiang Oasis

GAO Xumei,LIU Juan,ZHANG Qianbing,LUO Honghai,GU Tianzuo,ZHANG Wangfeng

(The Key Laboratory of Oasis Eco-Agriculture,Xinjiang Production and Construction Group/College of Agriculture,Shihezi University,Shihezi 832003,China)

To find out the evolutive trend of soil microorganism with continuous cropping cotton years and the regulation of agricultural practices,the method of space substitution was used,based on both investigation in the field and measurement in the laboratory,the effect of different tillage practices on the amount and activities of soil microbial was studied in continuous cropping cotton planting area in Xinjiang.The results showed that with increasing continuous cropping cotton years,at the layer of 0 to 60 cm,Soil p H was first reduced then increased,thereafter decreased again.soil organic was increased,soil bulk density was raised,but soil porosity was reduced.There was a significant increase in the quantity of bacteria in continuous cropping cotton 15 years compared with planting 1 year;thereafter,the quantity of bacteria decreased linearly with continuous cropping cotton years;while fungi was enhanced,actinomyces was fluctuant.With the advance of continuous cropping cotton years,both soil mi-crobial biomass C(Cmic)and soil microbial biomass N(Nmic)were increased,as well as soil urease,invertase and catalase activities,while soil phosphatase activities and soil basal respiration were increased and decreased thereafter.Metabolic quotient was declined year by year.Taking deep plowing and drought crop rotation practices after long-term continuous cotton 30 years,soil p H was raised;soil organic was enhanced;soil bulk density was decreased,but soil porosity was increased.The quantity of bacteria and actinomyces were enhanced at the layer of 0 to 60 cm,while fungi was declined at the layer of 0 to 20 cm.Through applying deep plowing practice,Cmicand Nmicwere increased at the layer of 20 to 40 cm.Soil urease,invertase,phosphatase and catalase activities were increased at the layer of 0 to 60 cm.However,through applying drought crop rotation practice,Cmic,Nmicand the activities of soil urease,invertase,phosphatase and catalase were increased only at the layer of 0 to 20 cm.The soil basal respiration was improved at the layer of 0 to 60 cm after deep plowing practice.However,metabolic quotient was increased at the layer of 0 to 20 cm and decreased thereafter.Therefore,both deep plowing and drought crop rotation practice were effective and feasible for relieving continuous obstacle which can increase the amount of soil microbial and improve soil microbial activities.

continuous cropping;amount of microbial;enzyme activities;basal respiration;tillage practices

S344.16;S154.3;S154.2

A

1007-7383(2011)02-0145-08

2010-03-18

国家重点基础研究发展计划(973)前期研究专项 (2006CB708401)

高旭梅(1982-),女,硕士生,研究方向为绿洲生态与绿洲农业可持续发展;e-mail:gaoxumei@stu.edu.cn。

张旺锋(1965-),男,教授,从事棉花高产的生理生态研究;e-mail:zhwf_agr@shzu.edu.cn。