挑战与应对:我国城市低碳生活基本路径探析

2011-01-01杨琳瑜

老区建设 2011年6期

[提要] 构建城市低碳生活是发展低碳城市的重要途径之一。通过系统分析我国构建城市低碳生活过程中存在的问题,通过建立低碳生活观念培养机制;发展绿色建筑体系,健全绿色建筑标准与碳审计体系;多渠道增强低碳产品市场竞争力;加大城市绿化建设,增加碳汇载体;健全城市公共设施体系来构建我国城市低碳生活。

[关键词] 城市低碳生活;能耗锁定;低碳产品;绿色建筑

[作者简介]杨琳瑜(1981—),女,中共漯河市委党校现代科技教研室讲师,研究方向为信息管理与社会经济信息化。(河南漯河462000)

中国城市化呈现横向发展趋势,我国城市总数已达661个,城镇人口5.4亿人。据专家预测,到2020年中国的城市化率将达到58%-60%,在这一期间中国的城市人口将达到8亿-9亿[1]。城市在带来就业和财富的同时,也带来了全球80%的温室气体排放以及75%的能源消耗[2]。城市温室气体排放主要来源于生产、生活、交通三大方面,因此,在全球低碳经济浪潮下,构建低碳城市生活对发展低碳城市有重要意义。

一、城市低碳生活:相关理论综述

“低碳经济”一词最早由英国在《我们未来的能源——创建低碳经济》白皮书中提出。《能源白皮书》指出,低碳经济通过更少的自然资源消耗和更少的环境污染,获得更多的经济产出,是创造更高的生活标准和更好的生活质量的途径和机会,也为发展、应用和输出先进技术创造了机会,同时也能创造新的商机和更多的就业机会[3]。能源节约基金会认为,没有“低碳社会”就无法发展“低碳经济”。如果没有消费者的觉悟、支持和行动,政府将很难发布力度很大的气候变化目标。为此,日本在2007年颁布了《日本低碳社会模式及其可行性研究》,提出了可选择的低碳社会模式,并在2008年进一步提出《低碳社会规划行动方案》。日本低碳社会遵循三个基本原则,即:在所有部门减少碳放;提倡节俭精神,通过更简单的生活方式达到高质量的生活,从高消费社会向高质量社会转变;与大自然和谐生存,保持和维护自然环境成为人类社会的本质追求[4]。国内普遍认为,低碳经济是指以低能耗、低污染、低排放为基础,以低碳为发展方向,以节能减排为发展方式,以碳中和技术为发展方法的绿色经济发展模式[5]。其实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题,核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变。

城市是主要的温室气体排放源,城市政府也是全球应对气候变化、向低碳转型的主要推动者和执行者。英国是发展低碳城市的先行者。英国政府在2007年颁布了《市长应对气候变化行动计划》,通过碳信托基金会和能源节约基金会联合推动低碳城市项目。其低碳城市规划目标是通过制定量化指标促进城市总碳排放降低,主要实现途径是推广可再生能源应用、提高能效和控制能源需求,重点领域是建筑和交通减排,强调实用性和战略性相结合以及技术、政策和公共治理手段并重[6]。在我国,学术界也很重视对低碳城市理念的研究。夏堃堡认为,低碳城市就是在城市实行低碳经济,包括低碳生产和低碳消费,建立资源节约型、环境友好型社会,建设一个良性的可持续的能源生态体系[7]。付允等认为,低碳城市是通过在城市发展低碳经济,创新低碳技术,改变生活方式,最大限度减少城市温室气体排放,彻底摆脱以往大量生产、大量消费和大量废弃的社会经济运行模式,形成结构优化、循环利用、节能高效的经济体系,形成健康、节约、低碳的生活方式和消费模式,最终实现城市的清洁发展、高效发展、低碳发展和可持续发展[8]。以理论为依据,2008年,国家发改委和世界自然基金会确定了上海和保定为中国低碳城市发展项目的试点城市。其中,上海市着重发展节能建筑,通过提高建筑能源利用效率,提高物业管理节能运行能力,推广生态建筑建设最终实现降低居民生活碳排放量。保定市以“中国电谷”和“太阳能之城”计划为依托,立足于新能源和可再生能源产业发展、新能源的综合应用和节能减排措施,在全国率先以低碳城市为目标制定城市发展规划。

综上,本文认为城市低碳生活是指,以简约朴素的生活习惯为引导,以节能高效的低碳产品使用为手段,以城市低碳公共基础设施为依托,以绿色建筑体系为核心的可持续城市生活方式。

二、我国构建城市低碳生活现实困境分析

中国是温室气体排放大国,根据BP(英国石油集团公司),US Geological Survey (美国地质调查局)以及World Steel Association(世界钢铁协会)的测算,2008年中国碳排放总量已达75.5亿吨,位居世界第一;人均碳排放也达5.7吨,超过了世界平均水平。应对全球气候变暖,中国在节能减排方面的各项举动都引起世界的瞩目。2009年11月26日,中国首次宣布温室气体减排清晰量化目标,即决定到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,这将作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划中。从近期目标来看,中国在“十一五”规划中确定了两项约束性指标,即到2010年万元国内生产总值能耗将在2005年基础上降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%。中国正以实际行动积极参与全球应对气候变化活动中。

城市作为生产和生活活动高度密集区,是主要的温室气体排放区以及能源消耗区。从终端需求角度计算,中国城市碳排放占所有碳排放的86%,如果把生产活动和居民生活分开,中国城市居民生活碳排放约占总量20%左右。可以预期,随着中国产业结构的转型、居民收入的提高,以及快速的城市化,中国城市居民生活将会带来更大比例的温室气体排放[9]。因此,构建城市低碳生活是中国发展低碳经济的必要途径之一。但是,目前来看,该项工作的开展仍存在很多难题,减排目标的实现任重而道远。

1.以高碳为特征的生活方式及观念难以转变。随着人民生活水平的提高,现代社会生活节奏的加快以及电气化、机械化、自动化技术的发展,居民日常生活更加依赖高能耗、高排放的动力技术系统。此外,人们的饮食结构中畜禽肉类、油脂等高热量食物比重上升,而该类食物的生产以多耗能源、多碳排放为特点,不仅造成肥胖发病率上升,同时也增加了减肥群体耗费电力的减肥消费。德生态经济研究所(IOeW)报告称,肉食者饮食造成的碳排放将近为素食者的两倍,其中牛肉对环境的负面影响特别严重,生产一公斤的牛肉所排放的温室气体,相当于驾车行驶71公里,相较之下生产一公斤的猪肉,约等于行驶26公里。总体而言,人类生活更加倾向于以便利、享受为目的,以高碳消费偏好为特征的生活方式。另一方面,一些与低碳生活冲突的传统生活观念已深入人心,短期内难以转变。比如传统的“入土为安”和新近倡导的“低碳殡葬”,后者包括植树葬、花坛葬、草地葬、骨灰墙等环保型殡葬方式,与前者相比有节约土地、节能、成本低等优势,“低碳殡葬”在土地充裕的澳洲、新西兰等国家流行,但是其在中国内地的推行明显受到一定阻碍。

2.已有生活耐用品的能耗锁定效应。城市生活耐用品的能耗锁定效应是指大型的设备、基础设施以及个人大件耐用消费品一旦投入使用,其能源的来源和效率将会保持一定的水平。如果在修筑时缺乏必要的规划和节能设计,有可能在未来的十几年中将当地能源的使用锁定在一定的程度上没有办法进行大规模的衰减[10]。在此,我们以建筑物的能耗锁定为例进行解释。

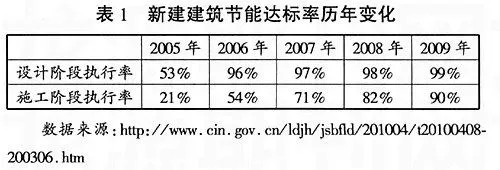

我国是目前世界上每年新建建筑量最大的国家,平均每年要建20亿平方米左右的新建筑,相当于全世界每年新建建筑的40%。截至2007年,我国累计建成节能建筑面积10.6亿平方米,占城镇面积的7%,至2009年底,我国节能面积累计为40.8亿平方米,占城镇建筑面积的21.7%,新建建筑设计阶段节能执行率由2005年的53%上升为2009年的99%,施工阶段节能执行率由2005年的21%上升为2009年的90%(如表1)[11],由于建筑物使用年限可达数十年甚至上百年,那么70%以上的建筑在未来将面临陷入能耗锁定的危机,构成巨大的减排压力。

3.低碳产品的市场阻力。低碳产品通常具有在整个生产使用过程中能源消耗低,碳排放量低,使用寿命较长,废弃后易于回收利用等特点。低碳产品范围广泛,中国产品质量协会制定的“绿色低碳企业”认证的试点行业及产品分为十五个,分别为:建筑施工及建筑材料、房地产开发、家具、教玩文具、电子电器、仪表仪器、新能源、各类机械、各类食品及饮料、食品加工、包装材料、化工化学、农业及加工、渔牧业等。就目前而言,低碳产品在中国市场上的推广阻力明显。首先,由于我国“低碳产品认证”服务尚未健全,造成市场上低碳产品种类繁多,鱼龙混杂现象,部分企业借用“低碳”概念炒作“伪低碳”产品误导居民消费,致使消费者利益受损,且不利于良性市场的构建。其次,由于设计含量、技术成本、安装成本、维护投入及推广费等因素,低碳产品的成本大多高于传统产品成本,多数消费者难以接受其较高的市价。

4.城市规划建设滞后。现代化城市建设以城市规划为依据服务于城市运行,其重要目标就是提高城市人民生活水平和生活质量,为居民提供良好的工作和生活环境。在我国快速城市化背景下,具有强烈地方政府行为色彩的城市规划往往更注重“外延式”城市扩张及新城区建设,而忽视了“内涵式”城市建设,包括旧城改造、城市环境建设、历史文化街区保护等。首先,城市绿地建设滞后。据日本调查,城市绿地面积低于市区面积60%,城市居民呼吸道发病率和死亡率明显升高。联合国生物圈生态与环境保护组织规定,城市绿地覆盖率应达到 50%,城市居民绿地标准为60m2/人。2008年,我国城市建成区绿化覆盖率仅有37.4%,人均公园绿地面积也仅有9.71 m2,两项指标均远低于联合国标准。其次,由于城市土地资源的严重稀缺,小高层日益成为中国城市住宅市场的主流,随着城市容积率的不断上升以及原有相关城市基础配套设施建设不完善,城市人口密度聚集带来的拥堵效应也在逐渐增加。我国特大城市与国外发达城市相比,公共交通在城市客运交通结构中所占比例为31.7%,而国外发达城市公交所占比重为72.36%。对比国外城市人均道路面积15-20m2,2008年我国仅为12.2m2。

三、构建我国城市低碳生活基本路径

1.建立低碳生活观念培养机制。通过提高城市居民的节能意识来加速低碳经济建设进程,至关重要。首先,充分发挥媒体的作用,通过电视、报纸、网络、杂志、广播等,对广大民众进行大气候变化教育,使人们重视环境与气候变化带来的挑战,树立绿色能源、绿色生产、绿色产品、绿色消费、绿色住宅、绿色交通的新理念,培养全民低碳生活观念。其次,通过居委会等基层行政部门,依据国家科技部编制的《全民节能减排手册》,针对居民生活的衣、食、住、行,落实到户进行低碳生活方式教育,增强关联型节能减排环保意识,减少不必要生活消费,选择低能耗、低排放的生活方式,如少开车多徒步行走,增加室外运动,杜绝使用一次性筷子和塑料袋,尽量一水多用,电器关闭不待机,不必要时不开车等。

2.发展绿色建筑体系,健全绿色建筑标准与碳审计体系。据统计,全球能量的50%消耗于建筑的建造和使用过程。构建绿色建筑体系是发展低碳生活的必要途径之一。绿色建筑体系是基于生态系统良性循环原则,以“绿色”经济为基础,“绿色”社会为内涵,“绿色”技术为支撑,“绿色”环境为标志建立的一种新型建筑体系。在技术上,它提倡应用可促进生态系统良性循环、不污染环境、高效、节能和节水的建筑技术。绿色建筑包括外墙子系统、屋面子系统、地面子系统、采暖子系统、健康通风子系统及幕墙门窗子系统,要求延长建筑物及生活用品的使用年限,使用高效节能家电,利用太阳能、风能、地冷及地热等可再生清洁能源,满足建筑物内资源及能源的封闭循环。首先,针对不同气候区建立有区别的、严格的绿色建筑标准,以此杜绝新建建筑及配套设施“伪绿色”“伪低碳”现象,对既有高耗建筑进行节能改造,对参与自主改造的家庭和部门给予补贴,倡导超期服役家电退役,推行家电以旧换新计划等。其次,参照世界资源研究所及世界可持续发展工商理事会(WRI/WBCSD)制定的《温室气体议定书:企业核算与报告准则》,以及国际标准化组织制定的ISO14064-1温室气体排放量化标准,制定适应中国本土的建筑物碳审计体系,通过量化商业性建筑、家庭住宅和公共建筑物的温室气体排放,依据不同建筑物排放标准,针对性开展减排的相关奖惩措施。

3.多渠道增强低碳产品市场竞争力。低碳产品的推广既需要政府的政策引导,也需要企业的社会责任观体现。首先,政府开展低碳产品认证,制定和实行低碳产品优先采购或补贴政策,优先采购经过生态设计并经过清洁生产审计符合环境标志的产品,给予相关低碳产品购买者一定补贴,通过构建低碳产品消费引导,加速其降低产品成本过程,从而引导企业对低碳技术进行战略投资,大力开发低碳产品,提高产品竞争力;建立强制性“高碳行业挤出机制”,列出“高碳产品黑名单”,通过调整该类产品定价机制和形式各异但具有针对性的惩罚性措施,较大幅度提高高碳产业和产品的生产销售成本,促进该类企业进行技术改革和产品升级,最终促使高碳产品退出市场。其次,企业以现有的新能源技术创新与产业发展平台为依托,整合现有低碳技术,政府公共财政投入和企业商业化的投入双管齐下,共同研发低碳能源技术、产品技术,改变过去单一的产品技术引进吸收消化模式;建立低碳产业园区,通过聚集效应推广先进低碳技术、生产流程和管理技术,共享人才与基础设施,通过企业间良性竞争,降低产品成本,增加市场竞争力。

4.加大城市绿化建设,增加碳汇载体。国内外大量研究材料证明,在常规情况下,一个城市或地区,30%-50%的绿化覆盖率才对其生态平衡具有临界幅度的意义[12]。首先,政府应因地制宜,合理规划绿地位置,优化搭配多样性生态系绿化树种,在园林艺术、生态景观理念基础上,充分挖掘已有绿地上生态增效;制定各类建设项目的绿地建设责任,实施“破墙透绿”工程,加强道路两旁的绿化带建设,提高居民出行的观赏性,促进其选择步行、骑自行车等低碳出行方式,最终实现城市绿化建设从“见缝插绿”到“规划建绿”的转变。其次,联合国环境署研究表明,如果一个城市屋顶绿化率达70%以上,城市上空二氧化碳含量将下降80%,热岛效应会彻底消失。我国城市中永久性高大建筑越来越多,屋顶面积占据城市建成区面积至少在1/3以上,对城市屋顶进行绿化不仅见效快、成本低且绿化效果好。再次,以绿色龙头企业为带动,调整城镇周边农村农业产业结构,促进城市绿色产业发展,在优化城市环境的同时转移农村剩余劳动力实现农民增收。

5.健全城市空间建设及基础设施建设。首先,倡导城市空间紧凑化,促使城市土地集约使用。在都市区域空间层面,通过城镇空间布局、产业结构组织及基础设施的合理安排,引导城市各类要素向城镇空间集聚,形成区域性空间等级与层次的空间格局,形成不同等级城市间横向联系的网状格局。在城市空间层面,引导城市各项功能的合理分区,完善基础设施布局,避免城市规模过度扩张和功能的单一化,在竖向上形成中心城-新城-新市镇-中心村功能互补的都市区空间格局。在社区空间层面,引导社区建设从外延式向内涵式发展模式转变,强调混合使用和适度高密度社区开发,引导人们居住在更靠近工作地和日常生活设施附近[13]。其次,加强城市低碳交通体系建设。合理规划城市交通布局,信息化调控交通资源,大力发展快速公交系统(BRT),统筹城市交通各子系统关联,完善城乡公共交通一体化,推进城乡公交与市外公交无缝对接,采用特定区域限制非公共交通车辆;设立慢速交通专用通道,部分城区实行“免费自行车”计划,市民凭身份证或其他电子身份卡免费借用,促进低碳出行;推广节能型电动汽车使用,筹建相关充电站、充电桩等配套设施;在路灯、候车亭、交通指示牌、公共厕所等交通配套设施中引入节能减排设计概念。再次,鼓励秦岭以北城市发展集中供暖系统,秦岭以南城市发展规模化区域供冷系统,优化城市供水、供电、供气网管布局,合理制定可再生能源发电上网电价,研发可再生能发电并网技术,建全配套并网设施。

[参考文献]

[1][7]夏堃堡.发展低碳经济实现城市可持续发展[J].环境保护,2008,(3).

[2]吴晓江.转向低碳经济生活方式[J].社会观察,2008,(6).

[3]Department of Trade and Industry(DTI).UK Energy White Paper:Our energy future—creating a low carbon economy[M]. London:TSO, 2003.

[4]刘志林,戴亦欣等.低碳城市理念与国际经验[J].城市发展研究,2009,(6).

[5]付允,马永欢等.低碳经济的发展模式研究[J].中国人口•资源与环境,2008,(3).

[6]Greater London Authority.Action Today to Protect To-morrow:The Mayor’s Climate Change Action Plan. February 2007. [EB/OL]. (2008-5-28)

[7][2010-8-20]http://www.london.gov.uk/mayor/environment/climate-change/docs/ccap-fullreport.pdf.

[8]付允,王云林等.低碳城市的发展路径研究[J].科学对社会的影响,2008,(2).

[9]Siqi Zheng,Rui Wang, Edward L. Glaeser, Matthew E. Kahn.The Greenness of China: Household Carbon Dioxide E-missions and Urban Development[EB/OL] .(2010-3-19)[2010-8-20] http://www.nber.org/papers/w15621.

[10]张坤民.低碳世界中的中国:地位、挑战与战略[J].中国人口•资源与环境,2008,(3).

[11]仇保兴.我国建筑节能潜力最大的六大领域及其展望——仇保兴副部长在第六届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会上的演讲[EB/OL].(2010-4-8)[2010-8-20]http://www.cin.gov.cn/ldjh/jsbfld/201004/t20100408_200306.htm.

[12]索奎霖.面积•位置•效率——城市绿地生态效益的三大柱石研究[J].中国园林,1999,(3).

[13]陈飞,诸大建.低碳城市研究的内涵、模型与目标策略确定[J].城市规划学刊,2009,(4).

[责任编辑:赵财锋]