混源生物降解油油源贡献率计算方法

2010-12-26赵春花王积宝朱扬明

赵春花,王积宝,朱扬明

(浙江大学 地球科学系,杭州 310027)

在发育多套烃源岩的盆地中,普遍存在混源油气藏。查明混源油的油源构成及各油源贡献率,有利于确定主力烃源层,从而提高油气勘探成功率。目前,国内外对混源油的油源贡献率已进行了许多研究[1-14],但很少涉及混源生物降解油油源贡献率的计算,而生物降解作用是油藏中常见的原油次生作用,几乎出现于各个含油气盆地中,在我国东部盆地中更是广泛存在。因而,探讨混源生物降解油的油源贡献率显得很必要。本文在参考前人的混源油油源贡献率计算数学模型[15]基础上,通过数学论证和原油混合配比实验,阐明生物降解作用对混源油油源贡献率有一定影响,提出混源生物降解油油源贡献率的计算模式与方法,并用实际原油的实验结果加以证实。

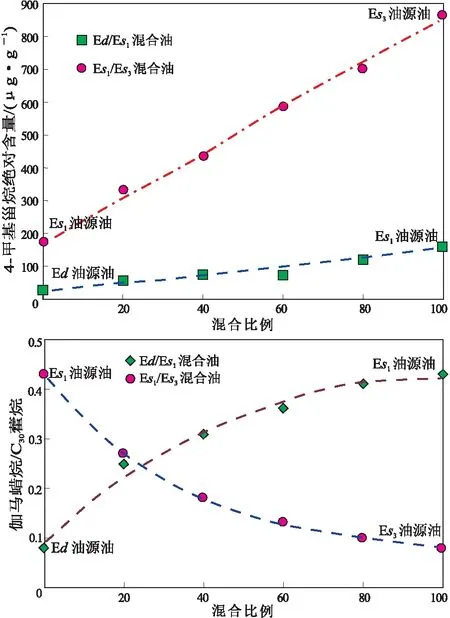

1 样品与实验

本文人工混合配比实验的原油样品取自渤海油田。据相关研究[15],渤海海域地区发育东营组、沙一段和沙三段3套主要生油岩,其生物标志物存在明显差异。东营组生油岩以低伽马蜡烷、低4-甲基甾烷为特征;沙一段生油岩以较高的伽马蜡烷和中等量的4-甲基甾烷为识别标志;沙三段则以高4-甲基甾烷、低伽马蜡烷区别于前2套生油岩。依此,本研究选择具有相应生物标志物组成特征的CFD12-1S-2(2 094~2 108 m)、LD10-1-2(1 549~1 570 m)、JX1-1E-3D(1 877~1 888.5 m)井的油样分别代表东营组(Ed)、沙一段(Es1)和沙三段(Es3)油源油的端元原油(表1)。

参考了有关原油配比实验的文献[7,13,16],我们分别以CFD12-1S-2∶LD10-1-2和LD10-1-2 ∶JX1-1E-3D原油对,按原油质量比100∶0,80∶20,60∶40,40∶60,20∶80,0∶100称量,混合形成12个油样。每个油样总质量控制在150~200 mg左右。样品称量后,用少量二氯甲烷溶剂使其溶解,之后将油样置于超声波振荡器中振荡5 min左右,使其充分混合达到完全均匀。族组分分离前,在油样中加入D14-胆甾烷和D10-蒽分别作饱和烃生标和芳烃的内标。对分离得到的饱和烃和芳烃组分进行了GC/MS定量分析。分析结果表明,混合原油样品中各类生物标志物和有关芳烃化合物均呈现有规律的变化。

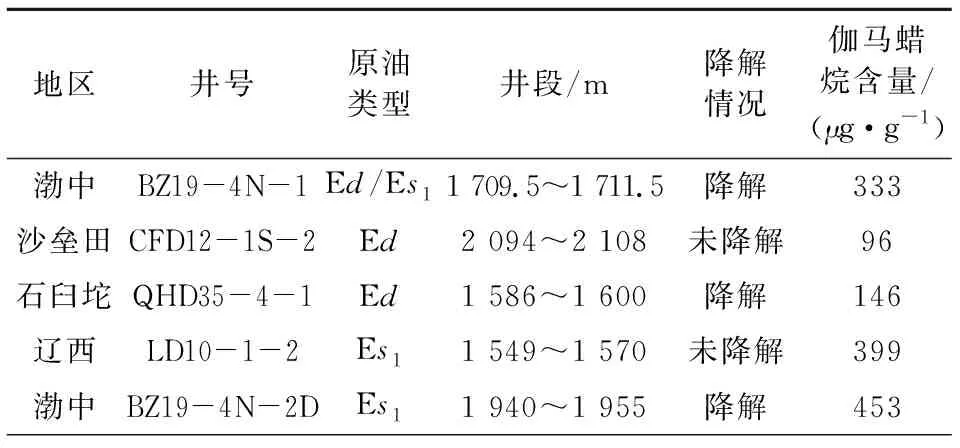

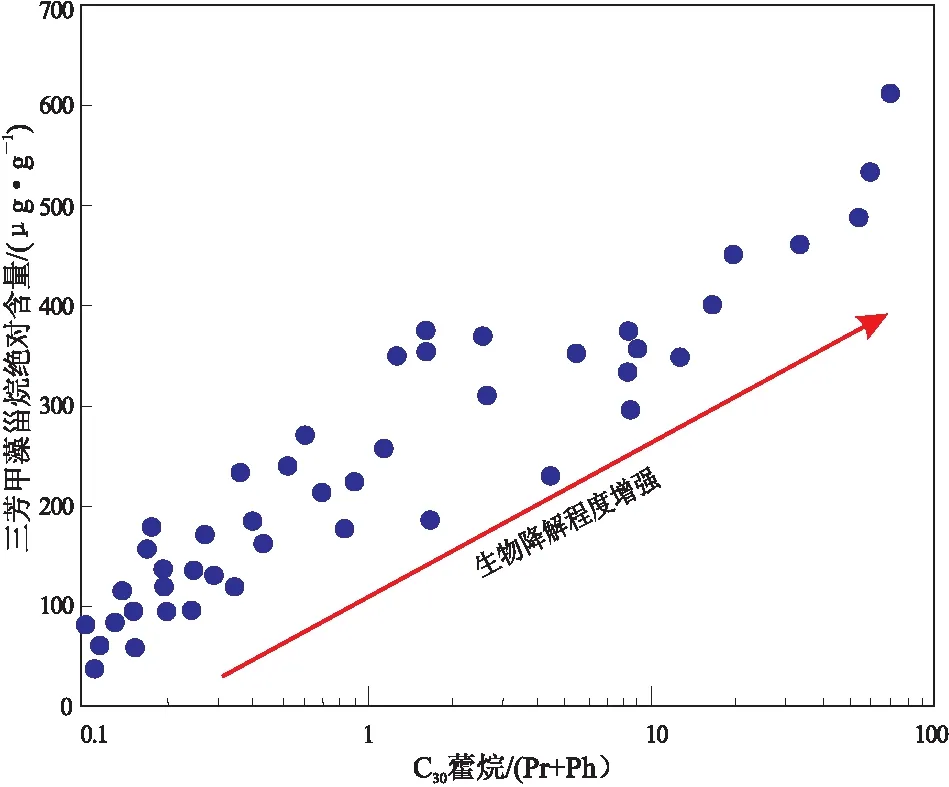

陈建平等[14]认为在原油混合配比实验中,混合油的各类生物标志物的绝对含量与端元油的混入量呈线性相关关系,且不同的生物标志物随原油混入量的变化率明显不同;而生物标志物的比值参数随端元油的混入量呈非线性的变化趋势,且不同的参数也呈现不同的变化趋势。如图1所示,本实验结果证实了混合油中生物标志物的这些变化趋势。同时,本研究还对渤海海域地区50余个其它原油进行了饱和烃和芳烃的GC/MS定量分析,以探讨生物降解作用对生物标志物组成与分布的影响。

2 以生物标志物绝对含量为计算参数的数学模型

图1 混合油样中部分生物标志物含量和比值随混合比例的变化Fig.1 Changes in mixed-source oils’ biomarkers content and ratio along with the mixed proportion

表1 渤海海域地区油源油的端元原油地球化学参数Table 1 End-member oils’ geochemical parameters in the Bohai Sea area

混合油中生物标志物绝对含量和比值参数随混合比例呈有规律的变化趋势,是可用数学函数进行描述的,可建立起计算不同个数端元原油混合时各种原油贡献率的数学模型,应用于混源油不同油源贡献率大小的计算[14]。如果设2个端元油为油1和油2,两者的某一生物标志物绝对含量分别记为c1和c2,油2与油1以x∶(1-x)(0≤x≤1)比例混合之后的该生物标志物绝对含量为C。则根据数学的比例关系有:

C=(c2-c1)x+c1(0≤x≤1)

(1)

式(1)为二元一次线性方程,其中(c2-c1)为斜率,c1为截距。此式描述了两原油混合时某生物标志物绝对含量的变化,直接可算出某一混合比例时的含量值。由式(1)可得:

x=(C-c1)/(c2-c1)

(2)

即可用式(2)根据两端元原油的某生物标志物原始绝对含量和两者混合后的绝对含量,计算出两者的混合比例。这是我们计算混源油油源贡献率的主要应用数学公式。

当原油遭受生物降解作用时,因生物标志物在原油中的浓度发生变化,上述这些关系式可能随之改变,因此不能直接应用于混源生物降解油的油源贡献率计算。下面先以生物标志物绝对含量计算两原油混合比例的线性函数式为例,探讨生物降解对其的影响。

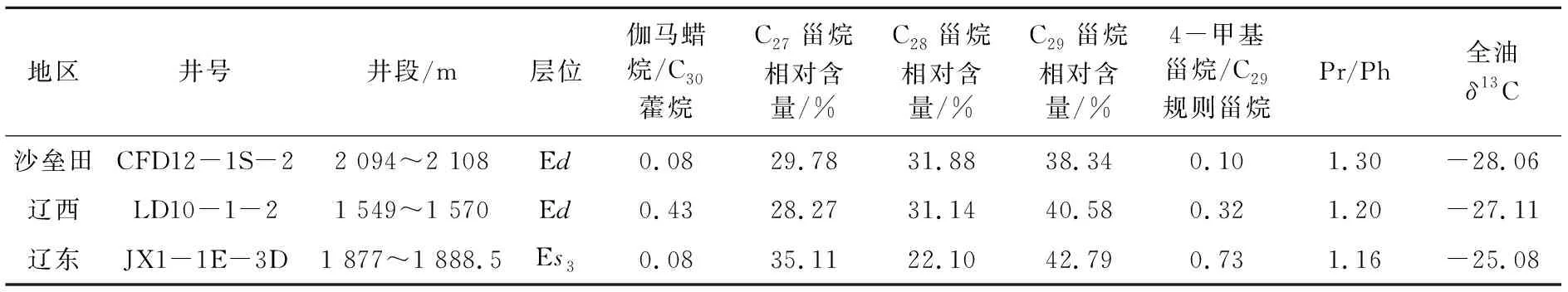

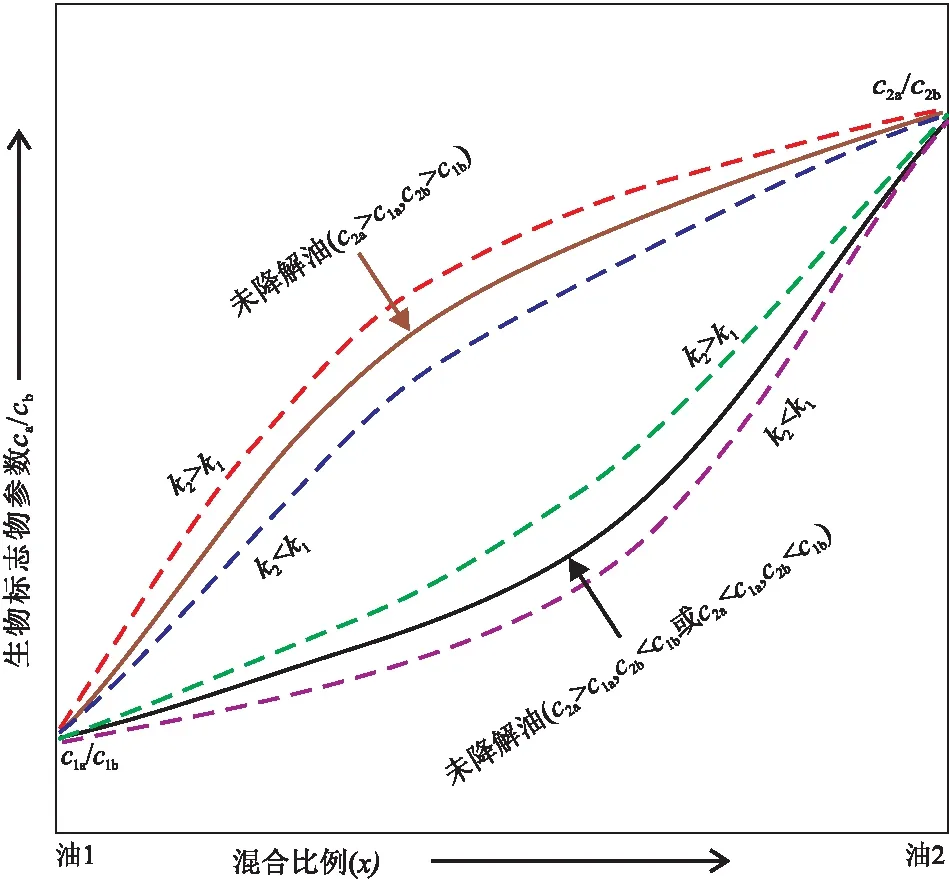

为便于讨论,如果设定c2>c1,那么式(1)的图解即为图2中一直线。现设生物降解后的相同端元油油2和油1中生标物的原始绝对含量分别为c’2和c’1,当它们以x∶(1-x)(0≤x≤1)比例混合时,该生标物在混合油中的绝对含量(C’)变化函数式为:

C’=(c’2-c’1)x+c’1

(3)

当原油发生生物降解作用后,由于部分易降解的原油组分被细菌消耗,导致抗降解作用较强的生物标志物相对富集,使其在原油中的绝对含量升高(此处假定生物降解尚未达到影响这种化合物的程度)(图3)。这样有:c’1>c1和c’2>c2。当油2的降解程度高于(或相同于)油1时,即有:c’2-c2>c’1-c1,变换之得:c’2-c’1>c2-c1,也即在这种情况下,式(3)的斜率大于式(1);同时,式(3)截距c’1大于式(1)截距c1。相反,当油2的降解程度低于油1,并达c’2-c2 图2 生物降解原油混合时生物标志物绝对含量随混入比例的变化模型Fig.2 The mathematical model on biomarkers and the mixed proportion of biodegraded mixed-source oils 在实际混源油油藏中最可能出现的2种生物降解情况,一是不同油源原油相继充注混合后才发生生物降解作用;二是一种油源油遭受过生物降解之后,另一种原油又充注进来与之混合再降解。前一种情况2种原油降解程度相同,当它们的原始生物标志物绝对含量不同时,其含量的变化遵循式(3)(c’2-c2>c’1-c1)。后一种情况其含量变化比较复杂,如果生物标志物含量高的先降解,那么遵循式(3)(c’2-c2>c’1-c1);若生物标志物含量低的先降解,视降解程度可能先后出现式(3)的(c’2-c2>c’1-c1)和(c’2-c2 图3 生物标志物绝对含量与生物降解关系Fig.3 The relationship between biomarkers content and biodegradation 则将低估生物标志物含量高的原油油源贡献率。为了减少这种误差,因此在实际应用时一定要尽可能选择相似降解程度的原油作端元油。 两原油混合时两生物标志物比值的变化比较复杂,其变化趋势呈非线性曲线。在上述单生物标志物含量变化函数关系的论证基础上,可相应推导出其比值变化的函数关系式。 设两端元油油1和油2中两不同生物标志物为a和b,油1和油2中它们的绝对含量分别记作为c1a,c1b和c2a,c2b。当油2与油1以x∶(1-x) (0≤x≤1)比例混合时,则混合油中生物标志物a,b的含量分别为:Ca=(c2a-c1a)x+c1a,Cb=(c2b-c1b)x+c1b(0≤x≤1)。此时,两生物标志物的比值R为:R=Ca/Cb=[(c2a-c1a)x+c1a]/[(c2b-c1b)x+c1b]; 即:x=(c1a-Rc1b)/ [R(c2b-c1b)-(c2a-c1a)] (4) 将式(4)进一步变换可得: [X+c1b/(c2b-c1b)][R-(c2a-c1a)/(c2b-c1b)] =(c1ac2b-c2ac1b)/(c2b-c1b)2 (5) 式(5)是以[-c1b/(c2b-c1b),(c2a-c1a)/(c2b-c1b)]为对称中心,以K=(c1ac2b-c2ac1b)/(c2b-c1b)2为反比例系数的反比例函数,函数图像为双曲线。这样利用式(4)或式(5),根据某两生物标志物在端元油中的原始绝对含量和在混合油中的比值,可求得两端元油的混合比例。这是采用生物标志物比值参数计算混源油油源贡献率的另一数学公式。 为便于讨论,若设定c2a/c2b>c1a/c1b(即油2中某生物标志物比值高于油1),根据函数对称中心、反比例系数数学性质及端元油实际情况,式(4)或式(5)的图解即为图4中两实线所示。现讨论原油发生生物降解作用时,上述函数的变化情形。设生物降解后相同端元油油2和油1中生标物a,b的含量分别为c’2a,c’2b和c’1a,c’1b。如前文所述,生物降解后生物标志物绝对含量增高,即c’2a>c2a,c’2b>c2b,c’1a>c1a,c’1b>c1b。但对于抗生物降解作用强的生物标志物而言,可近似认为原油中其比值不受生物降解影响,即c’2a/c’2b=c2a/c2b,c’1a/c’1b=c1a/c1b。现设遭受生物降解的端元油油2和油1中相关生物标志物绝对含量分别比未降解油2和油1增加k2和k1倍,那么,混合降解油中此生标物比值变化的函数式为: 图4 生物降解油混合时生标物参数随混合比例的可能变化模型Fig.4 The model on biomarkers ratio and the mixed proportion of biodegraded mixed-source oils [X+k1c1b/(k2c2b-k1c1b)][R-(k2c2a-k1c1a)/ (k2c2b-k1c1b)]=k1k2(c1ac2b-c2ac1b)/ (k2c2b-k1c1b)2 (6) 此时函数图像的对称中心为:[-k1c1b/(k2c2b-k1c1b),(k2c2a-k1c1a)/(k2c2b-k1c1b)],反比例系数K’=k1k2(c1ac2b-c2ac1b)/(k2c2b-k1c1b)2。 现讨论k1,k2不同时,该函数及其图像的变化情况:1)当k1=k2,即油1和油2遭受同等程度的生物降解情况下,可推导出生物降解前后该函数的对称中心和反比例系数都没有变化,式(6)与式(5)完全相同,因而此时原油的生物降解作用对其油源贡献率的计算没有影响;2)当k1>k2或k1 从图4可看出,当端元油2中a,b生物标志物绝对含量都高于端元油1,且遭受生物降解后端元油2中生标物含量的增加倍数大于端元油1时,若用未降解或降解程度较低的原油混合配比的实验结果来计算严重生物降解油的油源贡献率,那么将高估生物标志物比值参数高的原油油源贡献率;反之,若用降解原油混合配比实验结果来计算未降解油各油源贡献率,则会低估生标物比值参数高的原油油源贡献率。当端元油2中a,b生物标志物含量都高于端元油1,但遭受生物降解后端元油2中生标物含量的增加倍数小于端元油1时,若用未降解或降解程度较低的原油混合配比的实验结果来计算严重生物降解油的油源贡献率,那么将低估生标物比值参数高的原油油源贡献率;反之,若用降解原油混合配比实验结果来计算未降解油油源贡献率,则会高估生标物比值参数高的原油油源贡献率。因此为了减少这种误差,实际应用时也应尽可能选相似降解程度的原油作端元油。当端元油2中b生物标志物含量小于端元油1时,用不同降解程度油作端元油,同样也可造成类似的计算误差。 为了用实验数据证实生物降解作用对混源油油源贡献率的影响,本研究以由渤海海域东营组与沙一段为油源组成的混源油为例,阐明用降解与未降解油作端元油所产生的计算误差。依据原油的生物标志物组成与分布情况,本研究分别选取了CFD12-1S-2,QHD35-4-1井原油为东营组油源端元油,LD10-1-2,BZ19-4N-2D井原油为沙一段油源端元油。其中CFD12-1S-2,LD10-1-2原油为未降解油,而QHD35-4-1,BZ19-4N-2D为降解油。下面以伽马蜡烷绝对含量作参数,用这两组端元油计算BZ19-4N-1井混源油(生物降解)的混合比例。这些原油的伽马蜡烷含量列于表2。 以CFD12-1S-2和LD10-1-2未降解油分别作东营组和沙一段油源端元油,按式(2)计算得两者在BZ19-4N-1井混源油中的贡献率分别为22%和78%。而以QHD35-4-1和BZ19-4N-2D降解油为相应端元油,用式(3)进行计算则得两油源的贡献率分别为39%和61%。从这些计算结果不难看出,对于混源生物降解油来说,如果用未降解油作端元油且以生物标志物绝对含量为参数进行油源贡献率计算的话,便高估了伽马蜡烷含量较高的沙一段油源的贡献率,与前文提出的数学模型相一致。因而,在这种情况下,应采用降解油作端元油的计算结果。 表2 混源油混合比例计算参数Table 2 Parameters for mixed proportion calculation of mixed-source oils 前已指出,应用生物标志物比值作混源生物降解油各油源贡献率计算参数时,在2种端元油降解程度相同的情况下,其计算结果不受生物降解作用影响,即用降解油和未降解油作端元油得到的计算结果相同。这是用生物标志物比值为计算参数不同于生物标志物绝对含量的一个优越性。但另一方面,用生物标志物比值作计算参数也存在一定的缺陷,从图1可观察到,在混合油中生物标志物比值在整个混合比例变化范围内变化幅度相差很大。在接近某一端元油(如图1右侧的油)时,变化曲线很平缓,此时若生物标志物比值稍有误差就会导致所计算的结果变化较大。在这点上,该方法不及生物标志物绝对含量作参数的计算结果。 如前所叙,当两端元油的降解程度不一致时,若不采用相应降解水平的原油作端元油,将影响计算结果的正确性。然而,在实际应用中鉴别混源生物降解油的2种端元油降解程度是否一致是非常困难的,只有一种特例在实践中可能遇见,这就是先期生物降解油藏中注入了后期正常原油的情况,在这种混源油中,其正构烷烃系列分布完整,而生物标志物中含有25-降藿烷系列化合物。由于本次分析的原油中没有这种现象,因而无法以此为例说明上述认识。 参考文献: [1] PETERS K E, CLUTSON M J, ROBERTSON G. Mixed marine and lacustrine input to an oil-cemented sandstone breccia from Brora, Scotland[J]. Organic Geochemistry, l999,30(4):237-248. [2] DZOU L I, HOLBA A G, RAMON J C, et al. Application of new diterpane biomarkers to source, biodegradation and mixing effects on Central Llanos Basin oils, Colombia[J]. Organic Geochemistry, l999,30(7):515-534. [3] PETERS K E, MOLDOWAN J M, DRISCOLE A R, et al. Origin of Beatrice oil by co-sourcing from Devonian and Middle Jurassic source rocks, Inner Moray Firth, United Kingdom[J]. AAPG Bulletin, 1989,73(4):454-471. [4] 黄第藩,李晋超,张大江. 克拉玛依油田形成中石油运移的地球化学[J]. 中国科学B 辑,1989,19(2):199-206. [5] 梁狄刚,黄第藩,马新华,等. 有机地球化学研究新进展[M]. 北京:石油工业出版社,2002:253-257. [6] 王培荣,何文祥,席小应,等. 珠三坳陷油源及油气二次运移方法研究[C]//荆州:江汉石油学院地球化学研究中心,1999. [7] 王文军,宋宁,姜乃煌,等. 未熟油与成熟油的混源实验、混源理论图版及其应用[J]. 石油勘探与开发,1999,26(4):34-37. [8] CHEN J P, DENG C P, TANG D G, et al. Mixed oils derived from multiple source rocks in the Cainan Oilfield, Junggar Basin, Northwest China. Part II: Artificial mixing experiments on typical crude oils and quantitative oil-source correlation[J]. Organic Geochemistry, 2003,34(7):911-930. [9] 李素梅,庞雄奇,姜振学,等. 东营凹陷岩性油气藏混源相对贡献及石油地质意义[J]. 石油实验地质,2009,31(3):262-269. [10] 李水福,何生,张刚庆,等. 混源油研究综述[J]. 地质科技情报,2008,27(1):77-79. [11] 常象春,林玉祥,郭海花,等. 混合原油的地球化学特征及成藏贡献率[J]. 地质科技情报,2007,26(2):75-80. [12] 梁宏斌,张敏,王东良,等. 冀中坳陷苏桥—文安地区混源油定量识别模式研究:典型原油混合实验及混源油识别模式[J]. 沉积学报,2004,22(4):689-693. [13] 王铁冠,王春江,何发岐,等. 塔河油田奥陶系油藏两期成藏原油充注比例测算方法[J]. 石油实验地质,2004,26(1):74-80. [14] 陈建平,邓春萍,宋孚庆,等. 用生物标志物定量计算混合原油油源的数学模型[J]. 地球化学,2007,36(2): 205-214. [15] 姜培海,杨波,郑泽忠,等. 渤海海域第三系油气成藏特征[J]. 油气地质与采收率,2003,10(4):16-19. [16] 宋孚庆,张大江,王培荣,等. 生物降解混源油混合比例估算方法[J]. 石油勘探与开发,2004,31(2):67-70.

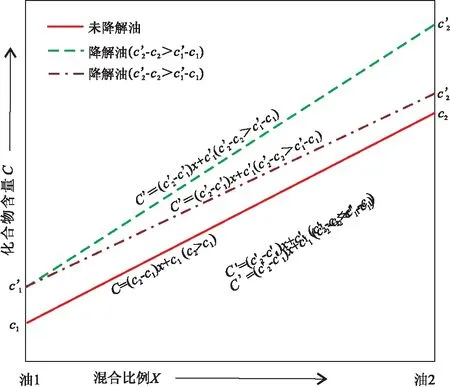

3 以生物标志物比值为计算参数的数学模型

4 计算实例与应用方法