基于模块化的产业技术发展模式

2010-12-26高宏伟

高宏伟, 陈 娜

(辽宁大学 工商管理学院, 沈阳 110036)

当今世界,产业已经进入模块化设计、模块化生产、模块化消费的模块化大发展时期(Badlwin和Clark,1997,2000)[1]16。青木昌彦(2000)明确指出,新产业结构的本质就是模块化[2]42。产业模块化的发展不仅改变了原有的产业结构和分工模式,也深刻地改变着产业技术发展模式。

关于技术发展模式的开拓性研究源于Mansfield,此后出现了许多著名的技术发展模型(Blaokman模型、NSRL模型和GRMI模型等),这些模型中所描述的技术发展过程都具有S形曲线。实践证明,对于单项技术可以用S形曲线来描述其发展过程,它揭示了技术发展的普遍规律(许庆瑞,1986)[3]39。但是,技术本身是一个内部层次结构不断发展着的系统,通常讲的技术并不仅指单项技术,更主要的是指社会所有技术类型按照一定的技术规范所组成的能满足社会需要的具有综合功能的整体,即技术系统。邓树增(1987)提出技术系统的纵向发展模式,认为技术系统的发展是由几项主导技术的突破性变化引起的相关技术的连锁反应[4]52,71。韩永进(2004)从哲学角度提出技术发展的模式,即“技术建制——技术创新——技术建制化——新的技术建制”,为技术发展模式问题的研究提供了一种新的方法论思路[5]。周立、陈安国(2002)根据发展中国家技术发展的独立程度,总结归纳出内生型、外生型和混合型3类技术发展模式[6],为后发国家技术发展提供了可参考的发展路径。郭燕青等(2009)基于技术转移型直接投资在东道国的成本分析,对跨国公司近年来对外技术转移和东道国的承接路径做了系统性研究[7]。尹博(2009)以技术创新的视角,分析了我国汽车产业技术演进的路径,并在此基础上提出相应的对策[8]。

因此,深入研究模块化背景下的产业技术发展模式,并在此基础上进一步对后发国家模块化产业的技术发展规律做深入研究,对以我国为代表的后发国家成功实现技术赶超和产业升级都具有十分重要的现实意义。

一、模块化产业技术系统的结构

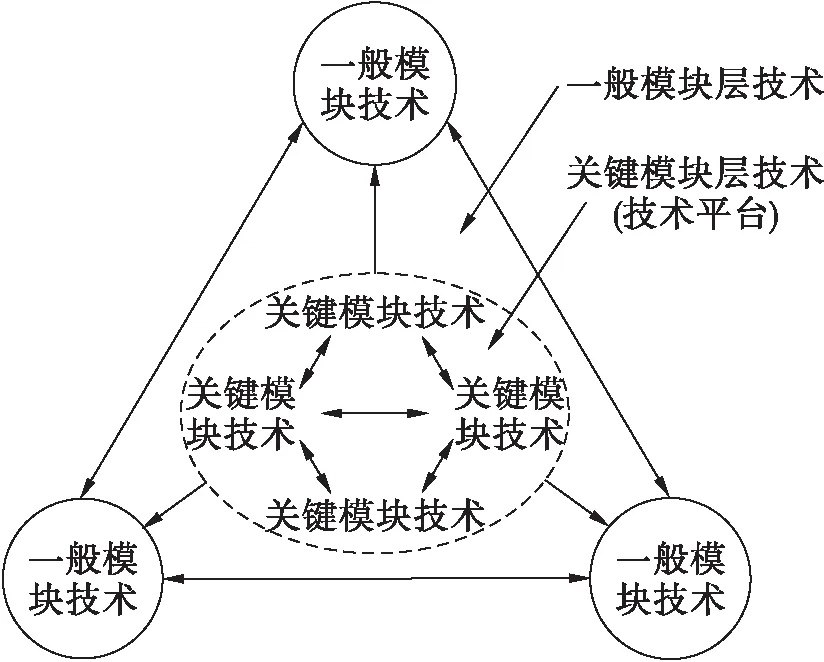

模块化思想最初是基于技术层面提出的。模块化是将系统内具有半自律性的子系统(模块)按照一定的联系规则进行分解和创造性的再整合的行为[9]。近些年来,许多学者(吉尔、休斯等)都认为,对技术的内涵和进化活动的理解必须基于这样一个视角,即应当把技术看成一个复杂的技术系统,技术发展实质上是技术系统的进化。技术模块化使得产业技术系统呈现出模块化的发展特征。模块化产业技术系统中的技术分为系统技术和模块技术:系统技术是系统性、整合性的技术,由结构技术、接口技术和标准构成;模块技术是在系统设计规则的要求下模块实现其功能所需的内部知识集合。模块技术又分为关键模块技术和一般模块技术。关键模块是指那些模块内部技术复杂度较高、与其他模块交互较多,模块功能构成整个模块化系统的主体或者主体组成部分的模块。关键模块与一般模块在同一个网络中存在着一定程度的层级关系(Gittell和weiss,2004)[10]。在两模块的互动中,关键模块决定耦合规则,一般模块只有接受这些既定规则才能进入网络(党兴华,2005)[11]。可见,由关键模块及其相互关系形成的关键模块层规定了其与一般模块层之间的联系规则,包含了整个模块化系统内大部分标准信息。关键模块层构成了整个模块化产业内产品平台的最低标准(苏敬勤,2008)[12],相应地,由关键模块技术及其相互关系构成的关键模块层技术是实现关键模块层(产品平台)设计和制造的技术基础,所以关键模块层技术具备产业技术平台的基本特征,是模块化产业的技术平台(如图1所示)[13]。

图1 模块化产业技术系统的结构

关键模块层在模块化产业系统中的核心地位决定了其在模块化产业系统中的基础性作用,它不仅决定系统设计规则的发展变化,还通过系统设计规则影响一般模块层技术的发展(如图2所示)。

图2 模块化产业技术系统中各层级技术的关系

二、模块化产业技术发展的一般模式

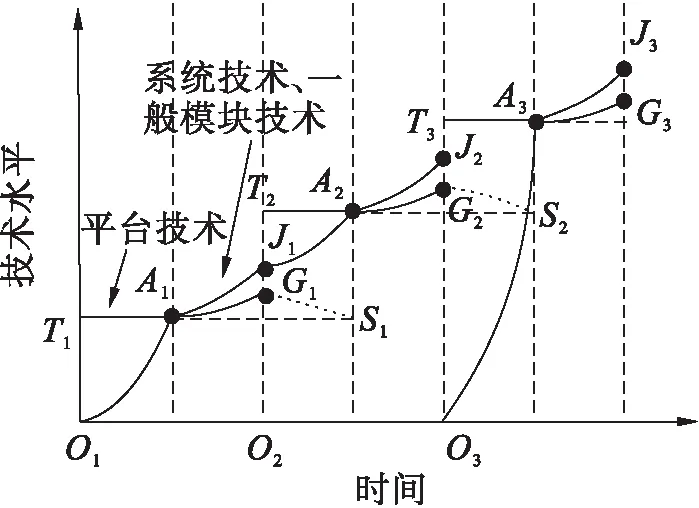

技术史学家吉尔认为:“对一个技术系统来说,每一个要素都努力加强自己,而系统整体倾向于保持平衡,但是,某个层次上的发明必然造成整个系列的不平衡。为了协调技术之间的关系,上下游的技术也将适时改进,这将导致技术整体以及技术链的变化,最终则是原有的整个技术系统被新的系统替代。”[14]41技术系统整体上保持平衡的倾向性,内在地要求技术系统内各层次技术实现协同发展:当平台技术发生变化时,要求系统技术和一般模块技术作出适应性调整;当系统技术和一般模块技术发生变化时,要求平台技术也作出相应的变化。平台技术是模块化产业技术系统的核心,它的发展变化往往引起模块化产业技术系统的根本性变动。基于此,模块化产业技术发展就是以平台技术的发展为基础,其他各层级技术有序协同发展的产业技术发展模式(见图3)[12]。

图3 模块化产业技术发展的一般模式

(1) 模块化产业技术系统的形成期——平台技术的形成与稳定。一般认为,平台技术的形成与稳定是不同技术标准和主导设计范式激烈竞争的结果,此后平台技术会在很长时间内保持相对稳定的状态,直至下一平台技术出现。如图3所示,平台技术首先形成并稳定于T1A1水平,在平台技术的设计要求下系统技术、一般模块技术的技术水平从O1开始发展,并在A1点达到平台技术的配置要求,此时模块化产业技术系统初步形成。模块化产业技术系统形成后,产业技术主要表现为适应市场需求的变化,具体表现为系统技术、一般模块技术的架构创新。架构创新是指通过模块系统对各模块联系规则的创造性分解和再整合实现的创新,有分离、替代、去除、增加、归纳和改变6种方式[1],这种架构创新势必使得平台技术作出适应性调整。从计算机工业的发展历史中可以看到,计算机系统技术的演化带动其模块产品的创新,便携式PC架构使原PC模块产品进一步小型化。所以在A1点之后,系统技术和一般模块技术的成长会拉动平台技术的成长,使得平台技术的实际轨迹上扬至A1G1。

(2) 模块化产业技术系统的演进期——平台技术的“跳跃”。任何一项技术都有其发展极限,平台技术也不例外。从G1点开始,平台技术已发展到其极限并开始衰退,无法实现与系统技术、一般模块技术的协同,因此需要新的平台技术,以适应系统技术和一般模块技术的发展要求。根据技术生命周期理论,新技术产生于技术的非连续状态,经过新旧技术之间激烈的竞争后产生新的主导设计范式,并随后进入渐进变革的阶段,直到下一个技术非连续状态为止。平台技术“跳跃”后形成并稳定于T2A2水平,此时平台技术的升级并没有导致系统技术、一般模块技术太大的变化,而是使其沿着已有的发展路径作出渐进性创新,从J1继续向上提升至A2以适应升级后平台技术的配置要求。随后,系统技术、一般模块技术在市场需求的作用下,进一步拉动平台技术的成长,使其实际轨迹上扬为A2G2。T3A3是再次“跳跃”后平台技术的技术水平,平台技术的根本性变革,导致基于原平台的所有技术完全失效,所以系统技术、一般模块技术从O3开始发展,并在A3点达到平台技术的配置要求。虽然基于原平台的系统技术、一般模块技术完全消失,但是在前几期所形成的技术能力得以延续,并使系统技术、一般模块技术以更快的速度发展。O3A3是新平台下系统技术、一般模块技术的发展轨迹,与前几期发展相比有更快的加速度。

基于上述分析可知,每一次平台技术的基础性变动,都会引起整个模块化产业技术系统的根本性变迁。可见,平台技术对模块化产业技术系统的演进具有重要作用,其获取主要依靠自主开发模式、引进模式、联合开发模式、兼并相关企业模式4种方式来完成[13]。对于发达国家而言,由于其研发力量较强,更多地采用自主研发和合作研发的方式来获取平台技术;而对于研发力量薄弱的后发国家来说,大多采用引进模式。

三、后发国家模块化产业技术的发展模式

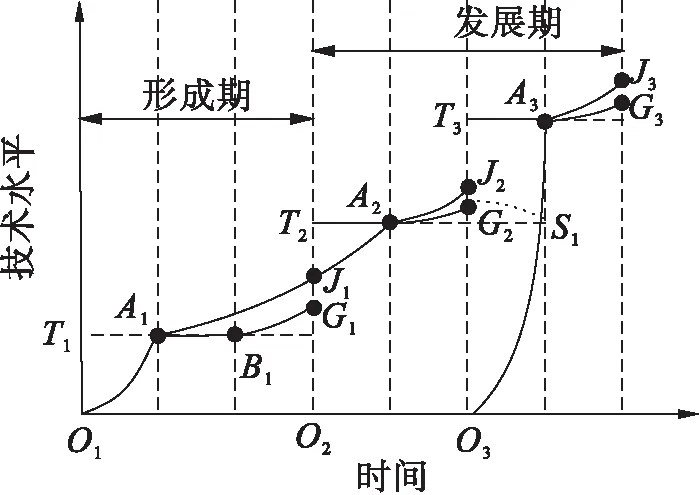

对于后发国家而言,学习借鉴产业内成熟技术是其技术发展的必由之路。日本、韩国和东盟国家的成功经验表明,后发国家通过技术引进并结合自身的市场条件对引进的技术进行二次创新,既推动了经济增长,又加快了本国产业技术的发展。从模块化产业技术发展的一般模式可知,平台技术的形成与稳定是模块化产业技术发展的起点。但是后发国家研发力量薄弱,通过自主创新来获取平台技术十分困难,所以,后发国家模块化产业技术发展大都始于平台技术的引进,并以平台技术为基础,带动系统技术和一般模块技术的发展。后发国家模块化产业技术的发展主要经历模块化产业技术系统的形成期和发展期两个阶段,如图4所示。

图4 后发国家模块化产业技术的发展模式

(1) 模块化产业技术系统的形成期——平台技术的二次创新阶段。后发国家引进国外成熟平台技术,使得平台技术水平提升到T1A1,在平台技术的接口和设计要求下,系统技术、一般模块技术迅速提升到A1。以我国移动通信产业技术发展为例:1998年我国从欧洲引入GSM移动通信技术标准,在该标准带动下,国内通信制造企业,如华为、中兴、大唐等在GSM移动网络基础设施(包括移动交换机和基站等设备)方面相继通过了设备生产定型,获得了一批移动通信的生产专利;在移动通信手机终端方面,我国基本上掌握了GSM手机的结构设计、系统集成、应用层软件设计、硬件模块设计以及生产技术。虽然我国在技术引进的基础上初步形成了自身的移动通信产业技术系统,但是其平台技术(GSM技术标准)是以技术引进的方式获取的,其技术诀窍和关键设备并未真正为我国所拥有(在图4中T1A1用虚线表示),为此国内的设备制造企业要向拥有GSM知识产权的跨国公司缴纳巨额专利费用[15]。

后发国家模块化产业技术系统形成后,产业技术发展主要表现为平台技术的二次创新。二次创新是指在技术引进的基础上,囿于已有技术范式并沿既定技术轨迹而发展的技术创新,包括技术的引进、消化吸收、改进3个阶段[16]。所以A1点之后,后发国家开始对引进的平台技术进行消化吸收,结合自身的市场条件进行二次创新后,平台技术真正为发展中国家所拥有(图4中T2A2由虚线变为实线)。在平台技术的发展轨迹A1B1G1中,A1B1是平台技术的消化吸收阶段,B1G1是平台技术的改进创新阶段。平台技术的变化势必要求系统技术、一般模块技术作出相应的调整,在平台技术二次创新的带动下,系统技术和一般模块技术进一步成长,其轨迹为A1J1。为打破跨国公司的技术垄断,我国开始对引进的GSM技术标准进行基于消化吸收的二次创新。我国企业十分重视技术引进后的消化吸收工作,如华为用于消化吸收的投入已经达到其整体销售收入的10%。在GSM技术标准的二次创新方面,最具有中国特色的应用就是在GSM网络上发展壮大了短信业务,同时还开发了很多新业务。从GSM技术上来讲,国内企业华为、中兴等通过集成创新生产出属于自己的设备,并且成功地推进了走出去战略,打开了国际市场。

(2) 模块化产业技术系统的演进期——平台技术的自主创新阶段。后发国家在对引进的平台技术进行二次创新的过程中,其自身的研究与发展能力也在逐步提高,进一步从基于消化吸收的二次创新向基于研发力量的自主创新进化,开始了与发达国家一致的模块化产业技术发展模式。如图4所示,T2A2为后发国家以自主创新方式形成的平台技术的技术水平,J1A2为系统技术、一般模块技术在新平台技术配置要求下的技术发展轨迹。同样,在系统技术、一般模块技术受市场需求的拉动而进行的架构创新拉动下,平台技术进一步成长,其轨迹为A2G2。2000年5月,我国大唐电信提出的TD-SCDMA标准被国际电联批准为第三代移动通信国际标准,这是我国通信制造业自主创新的一面旗帜。在TD-SCDMA标准的带动下,移动通信设备方面已经形成了4套比较完整的TD-SCDMA网络解决方案,主要是接入网和核心网的配套;移动通信终端方面已获得了一个群体性的技术突破,有20款终端参加了2005年全面的网络测试,为整个终端系统的验证提供了很好的保证[17]。随着模块化产业实践的不断深入,后发国家的技术能力逐步提高,如图4所示,T3A3是平台技术突破性创新后所达到的技术水平,平台技术的突破造成基于原平台的所有技术消失,系统技术、一般模块技术在升级后的平台技术的配置要求下,从零开始成长并在A3点达到平台技术的配置要求。数字移动通信与互联网的结合与无线接入技术对有线技术的扬弃,使得以更好地实现个人通信为目的的第四代移动通信系统(4G)的研发实现成为可能。我国在TD-SCDMA领域的技术领先地位,使得我国有利于在第四代移动通信系统的发展过程中争取主动地位。

四、结 论

模块化产业技术发展模式是以平台技术的发展为基础,各层级技术协同发展的技术发展模式,平台技术是模块化产业技术系统的核心。后发国家因其研发力量薄弱,平台技术的形成与发展需经历一个“反向积累”的过程,表现为从基于消化吸收的二次创新向基于研究与发展的自主创新的进化。过去,这些平台技术一直被发达国家以“技术黑箱”的形式牢牢掌握,使得后发国家无法通过直接的技术学习获取。但全球性金融危机的爆发成为打开这一黑箱的“钥匙”,受危机的影响,发达国家许多技术领先的企业纷纷宣布破产(如美国通用等)。金融危机的爆发给我国模块化产业发展既带来了挑战,又带来了机遇,此时我国企业应做好技术巡视和监测工作,采取“反向扩张”策略,通过兼并或者直接购买等方式获取形成平台技术的关键模块技术,在此基础上促进平台技术的升级,加快我国模块化产业的技术发展和产业升级。

参考文献:

[1]Baldwin C Y,Clark K B.Design rules:the power of modularity [M].Cambridge MA:MIT Press,2000.

[2]青木昌彦.模块时代:新产业结构的本质 [M].上海:上海远东出版社,2003.

[3]许庆瑞. 研究与发展管理 [M].北京:经济管理出版社,1986.

[4]邓树增.技术学导论 [M].上海:上海科学技术文献出版社,1987.

[5]韩永进.技术发展模式研究 [J].科学学与科学技术管理,2004(3):23-26.

[6]周立,陈安国. 发展中国家的技术成长模式 [J].中国科技论坛,2002(5):69-72.

[7]郭燕青,覃超健.跨国公司技术转移与东道国承接路径选择 [J].沈阳工业大学学报:社会科学版,2009(3):193-197.

[8]尹博.技术创新视角下中国汽车产业发展路径的选择 [J].沈阳工业大学学报:社会科学版,2009(3):198-202.

[9]Calcagno M.Dynamics of modularity:a critical app-roach [R].Stockholm:2nd EURAM Conference,2002.

[10]Gittell J H,Weiss L.Coordination networks within and across organizations:a multi-level framework [J].Journal of Management Studies,2004(1):127-153.

[11]党兴华,黄继勇.技术创新网络的形成机理与组织结构研究 [J].经济管理·新管理,2004(20):39-42.

[12]苏敬勤,吕一博,傅宇.模块化背景下后发国家技术追赶机理研究 [J].研究与发展管理,2008(6):23-26.

[13]张宗臣,苏敬勤.技术平台及其在企业核心能力理论中的地位 [J].科研管理,2001(11):77-78.

[14]Dille B.The history of the techniques:techniques and civilizations [M].New York:Gordon and Breach Science Publishers,1986.

[15]陈萦.中国移动通信(制造)业技术创新研究 [D]. 南京:东南大学,2006:8.

[16]吴晓波. 二次创新的进化过程 [J].科研管理,1995(3):29-32.

[17]周维.我国通信设备制造业技术创新能力研究 [D].长春:吉林大学,2008:12.